数字经济发展助力农村居民增收:作用机制与实证检验

摘 要:以农村居民为研究对象,利用中国家庭追踪调查数据(CFPS)和数字经济发展指数,通过构建双向固定效应模型探究数字经济对农村居民的增收效应及其作用机制。研究发现,数字经济对农村居民具有显著的增收效应,且这一结论在替换核心解释变量、替换估计方法和剔除可信度低的样本进行稳健性检验后仍然成立。机制分析表明,数字经济通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农村居民创业、提升社会融入度四个作用路径助力农村居民收入增长。异质性分析表明,数字经济对互联网依赖度高的农村居民、农村低收入群体及东北地区农村居民的增收效应更为显著。应加强农村地区基础设施建设,强化数字化培训和教育,完善数字经济发展相关政策,发挥地方特色优势。

关键词:数字经济;农村居民;增收效应

中图分类号:F49 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2024)11-0057-15

习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上指出,“共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕”。2023年国家发展和改革委员会、国家数据局联合印发的《数字经济促进共同富裕实施方案》强调,要推动数字经济和实体经济深度融合,不断做大做强数字经济,通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题,推进全体人民共享数字时代发展红利,助力在高质量发展中实现共同富裕。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告(2024年)》指出,2023年中国的数字经济规模达到53.9万亿元,数字经济占GDP比重达到42.8%,数字经济同比名义增长7.39%,高于同期GDP名义增速2.76个百分点。

党的十八大以来,在乡村振兴战略与脱贫攻坚政策协同推进下,我国农村居民人均收入增长速度持续高于城镇居民。2023年我国农村居民人均可支配收入为21 691元,城乡居民收入比由2013年的3.03下降至2.39,城乡居民收入差距有所缩小,但绝对差距仍然较大。李实认为,只有当农民富裕了,城乡收入差距缩小了,我国才具备实现共同富裕的条件[1]。与此同时,有研究表明,数字经济能够显著缩小城乡收入差距,促进农民增收[2]。但也有研究表明,数字经济会导致区域间和城乡间收入差距扩大,带来“数字鸿沟”,进而导致城乡收入差距扩大、发展缺失公平性等问题[3]。

那么,数字经济对农村居民收入产生促进作用还是抑制作用?如果具有促进作用,其中的作用机制是什么?针对这些问题的探讨不仅有利于丰富和发展数字经济与农村居民增收相关领域的研究,而且有利于促进乡村振兴和共同富裕。

关于数字经济对农村居民增收效应问题的研究,学者们主要聚焦于以下三个方面:

第一,关于数字经济的内涵与测度研究。“数字经济”最早由Tapscot提出,认为数字经济是通过数字化手段将信息与商务活动融合在一起,并通过互联网进行交易的一种数字活动[4]。中国在2016年G20杭州峰会上正式以官方形式提出了数字经济概念,并在《中国数字经济发展白皮书(2020)》中指出,数字经济是一种以数字化的知识和信息为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力,通过现代信息网络以及数字技术和实体经济的融合,不断提升经济社会数字化、网络化水平,加速重构经济发展和治理模式的新型经济形态。在数字经济的测度方面,学者们主要采用增加值法[5-6]、卫星账户法[7]和指数法[8]等方法对数字经济发展水平进行测度。

第二,关于农村居民增收的影响因素研究。国内外学者针对农村居民增收问题进行了大量有益的深入探讨并形成较为丰富的研究成果。学者们认为,物质资本、社会资本、人力资本、金融资产、农业劳动生产率、非农就业、土地面积等是影响农村居民收入的重要因素。也有学者指出,农业劳动生产率、农业产业现代化、土地面积、非农就业、销售价格和农村金融等因素对农村居民收入产生显著影响[9-11]。王辉和朱琳认为,物质资本投入、社会资本存量、人力资本投入、金融资产存量对农村居民增收具有重要影响[12]。

第三,关于数字经济对农村居民收入的影响研究。国内外学者围绕数字经济与农村居民增收的问题进行了探讨。Krueger研究表明,使用互联网技术的农村居民,相较于不使用互联网技术的农民,其增收效应更为显著[13]。国内学者的研究表明,互联网的普及和使用能够给农村居民带来额外收入,显著促进农村居民的收入增长,并且对农村低收入群体的收入促进作用更大[14-16]。

综上所述,现阶段国内外关于数字经济对农村居民收入影响的研究还处于探索阶段。第一,当前研究侧重于探讨数字经济对农村居民收入的直接作用机制,而缺少数字经济对农村居民收入间接作用路径的探讨。第二,当前研究关于数字经济对农村居民收入影响的异质性分析不足。据此,本文以农村居民为研究对象,运用中国家庭追踪调查数据(China Family Panel Studies,CFPS)和数字经济发展指数,通过构建固定效应模型探究数字经济对农村居民的增收效应及其作用机制。

一、理论分析与研究假说的提出

(一)数字经济对农村居民增收的直接作用

数字经济具有低成本、非竞争性及低门槛等技术特性,这使得数字经济具有普惠性和共享性特征,而这种特征所带来的数字红利能够广泛惠及农村居民等低收入群体[17]。发挥数字技术发展和应用的数字红利,应以完善的数字基础设施为前提。近年来,我国积极实施信息化发展战略、加快数字乡村建设,不断完善农村基础设施,助推农村居民通过互联网信息技术获得更多就业和发展机会,缓解城乡间数字鸿沟和信息不对称问题,从而使得农村居民能够更好地获得数字经济发展的数字红利,实现增收。数字经济的快速发展为农村地区提供了新的发展机遇,有助于农村居民收入增长。Philip等[18]、唐跃桓等[19]的研究表明,互联网技术对农村居民具有显著的增收效应,获得数字赋能的农村居民能够实现收入增长。与此同时,齐文浩等[20]、孙文婷和刘志彪[21]认为数字经济能够直接促进农村居民增收,尤其是数字经济对低收入农村居民的增收效应更为显著。冯履冰和郭东杰[22]认为互联网依赖度较高的农村居民主要通过互联网拓宽信息渠道,降低信息获取成本,缓解城乡信息鸿沟,从而促进其收入增长。许成安和刘一涵[23]认为数字经济对东部地区农村居民的增收效应最为明显,而对中部和西部地区农村居民的增收效应不明显。

综上所述,国内外学者的研究表明,数字经济对农村居民的收入具有显著的正向影响且对不同群体的增收效应具有差异。基于此,提出如下研究假说:

H1:数字经济对农村居民具有增收效应,能够促进农村居民收入增长。

H2:数字经济对农村居民的增收效应存在互联网依赖度、地区和收入异质性。

(二)数字经济对农村居民增收的间接作用

1.通过提高劳动生产率实现农村居民收入增长

数字经济发展在带来生产、消费和管理等方面深刻变革的同时,还能带来基础设施、科技创新和金融等方面的快速发展,促进劳动生产率的提高。数字经济的发展既能促进新型基础设施的建设,提升教育医疗和科技创新水平,还能加速金融的发展[24]。基础设施的建设可以节约时空成本,促进劳动力转移和人才流动,提高劳动生产率,进而产生一定的规模效应,以达到促进农村居民增收的目的[25]。邓晓军等认为数字化技术在农村的普及极大提高了农业生产效率,进而促进了农村居民的收入增长[26]。

综上所述,数字经济通过引入先进技术、改善基础设施、创造新的就业机会和优化金融服务等方式,提高农村居民的劳动生产率,进而促进农村居民的收入增长。基于此,提出如下研究假说:

H3:数字经济通过提高劳动生产率促进农村居民收入增长。

2.通过增加非农就业和促进创业实现农村居民收入增长

数字经济可以为农村居民提供更多获取信息的机会,促进非农就业或创业,从而通过增加其非农就业或创业收入来实现收入增长[27]。与此同时,随着数字经济的快速发展,许多新兴产业和岗位应运而生,农村居民可以选择进入新兴产业或寻找新兴就业岗位,有利于获取更多就业和外出务工的机会,从而增加收入[28-30]。此外,数字经济特有的共享性特征,使农村居民可以通过信息交流和信息分享缓解信息不对称,减少信息劣势,从而使得农村居民能够更加便捷地获得一些就业技能和职业技术,提高就业和创业能力,进而有助于提高农村居民收入[31]。

综上所述,数字经济发展能够在一定程度上提升农村居民技能水平和就业能力,推动其进行创业,进而实现增收。基于此,提出如下研究假说:

H4:数字经济通过促进非农就业和创业增加农村居民收入。

3.通过提升社会融入度实现农村居民收入增长

互联网技术的快速发展和普及使得人们的社交范围突破了传统社交的时空约束,大大增强了社交便利性,极大地促进了社会关系网络的快速发展,从而带来社会关系网络的扩大和优化,进而提升人们的社会融入度[32]。Chantarat等认为社会关系网络作为物质资本的替代品或互补品,具有获取外部资源的拓宽效应,社会关系网络可以增强低收入群体获取外部资源的能力,提高低收入群体的劳动生产率并促进其实现增收,而收入水平的增加,反过来能够增强其社交能力,扩大社会关系网络,进一步提高低收入群体的风险承担能力和资源获取能力[33]。徐笑梅等指出互联网具有打破社会交往物理界限的作用,互联网通过降低社会成员间沟通成本,使社会成员可以发展和拓宽社会关系网络来积累社会资本,从而为社会成员带来更多的社会资源[34]。饶育蕾等认为互联网的社会资本拓宽效应通过提升低收入群体的社会融入度,不仅能提高低收入群体获得外部资源的能力,而且可以提高低收入群体抵御风险的能力[35]。基于此,提出如下研究假说:

H5:数字经济通过提升社会融入度促进农村居民收入增长。

综上所述,本文从基础设施(提高劳动生产率)、信息获取(增加非农就业和促进创业)、社会网络(提升社会融入度)三个角度,从理论层面探讨了数字经济对农村居民收入的作用机制,并依据理论分析,提出了数字经济影响农村居民收入的研究假说,接下来利用CFPS 2018年和2020年微观数据以及数字经济发展指数,运用固定效应估计方法深入探讨数字经济对农村居民收入的影响及其作用机制。

二、模型设定与数据来源

(一)模型设定

1.固定效应模型

这里构建如下双向固定效应模型:

lnfincomeit=β0+β1digitit+β2Xit+μi+vt+εit(1)

模型(1)中,lnfincomeit为被解释变量农村居民收入;digitit为解释变量数字经济发展水平;Xit为控制变量,即农村居民的个体特征和家庭特征;μi、vt分别为个体固定效应和年份固定效应;εit为干扰项。

2.工具变量模型

为尽可能避免因遗漏变量和反向因果关系引致的内生性问题,本文采用工具变量法来处理。根据已有研究,选取1984年城市居民每百人固定电话机拥有量和上一年全国信息传输、软件和信息技术服务业投资额作为工具变量[36-37]。其中,1984年城市居民每百人固定电话机拥有量作为工具变量,可以反映城市通信设施发展水平,城市通信设施发展水平越高越能为互联网技术的快速发展提供技术支撑,因而城市固定电话机拥有量与数字经济发展具有较高的相关性,但与农村居民收入并无直接关系,即城市固定电话机拥有量与当期干扰项无关。由于本文使用CFPS 2018年和2020年平衡面板数据,仅采用1984年城市居民每百人固定电话机拥有量和上一年全国信息传输、软件和信息技术服务业投资额作为工具变量进行估计,会造成固定效应模型难以估计的问题。因此,借鉴陈飞、刘宣宣、王友军[38]设定工具变量的方法,构造上一年全国信息传输、软件和信息技术服务业投资额与1984年城市每百人固定电话机拥有量的交互项作为工具变量。具体设定的工具变量模型如下:

digitit=α0+α1nvi,t-1×phi+βXit+θi+wt+γit(2)

infcomeit=c0+c1Xit+φdigitit+ρi+δt+[<E:\2024改革\10期\图\李林玥字母.tif>]it(3)

模型(2)为工具变量一阶段回归模型,模型(3)为工具变量二阶段回归模型。在模型(2)、模型(3)中,nvi,t-1×phi为工具变量,其中,nvi,t-1为上一年全国信息传输、软件和信息技术服务业的投资额,phi为1984年城市每百人固定电话机拥有量;Xit为影响农村居民收入的个体特征和家庭特征;θi和ρi为个体固定效应;wt和δt为年份固定效应;γit和[<E:\2024改革\10期\图\李林玥字母.tif>]it为随机扰动项。

3.机制分析模型

数字经济可能通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农村居民创业、提升社会融入度四个机制来增加农村居民收入。本文参考尹志超等[39]的做法,构建具体模型如下:

infincomeit=α0+α1digitit+α2digitit×mdit+α3mdit+γXit+μi+δt+vit(4)

模型(4)中,infincomeit为被解释变量农村居民收入;digitit为解释变量数字经济发展水平;mdit为劳动生产率、非农就业、创业及社会融入度等机制变量;digitit×mdit为数字经济与劳动生产率、非农就业、农户创业及社会融入度的交互项;Xit是影响农村居民增收的个体、家庭和城市控制变量;μi和δt分别代表个体固定效应和年份固定效应,vit为干扰项。

(二)数据来源

本文使用的农村居民样本来自CFPS。CFPS是大规模综合性的家庭追踪调查数据库,该数据库覆盖25个省(区、市),涉及我国居民的个体特征、家庭特征、社区特征等方面信息。基于此,本文主要选取CFPS 2018年和2020年的微观调查数据,对相应数据进行匹配整理,剔除城镇户籍人口,并对样本的缺失值和异常值进行处理,剔除个人信息、健康状况、教育程度等信息严重缺失和存在明显异常值的样本,最终得到有效样本8 814个。此外,数字经济发展指数相关指标的数据来自《中国统计年鉴》《北京大学数字普惠金融指数(2018—2020年)》。

(三)变量定义

1.核心解释变量

核心解释变量为数字经济发展水平,本文借鉴黄群慧等[36]、赵涛等[37]测度数字经济发展指数的方法,选取互联网普及率、互联网产出、互联网从业人员数、移动互联网用户数、数字普惠金融发展等相关指标,采用熵权法和主成分分析法测度数字经济发展指数。

2.被解释变量

被解释变量为农村居民收入。为探讨数字经济对农村居民收入及其分项收入的影响,这里对农村居民人均家庭纯收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入取自然对数[40]。

3.其他解释变量

(1)机制变量

机制变量基于CFPS数据,选取是否外出务工作为检验非农就业的代理变量,即外出务工赋值为1,否则赋值为 0。选取是否从事个体经营作为检验农户创业的代理变量,即从事个体经营赋值为1,否则赋值为0。选取人情礼支出的对数作为社会融入度的代理变量。选取农业机械总值的对数作为劳动生产率的代理变量。本文构建数字经济与劳动生产率、非农就业、农民创业、社会融入度的交互项检验数字经济对农村居民收入的作用机制。

(2)控制变量

控制变量借鉴已有研究,选取农村居民个体特征和家庭特征两类变量。个体特征包含性别、年龄、年龄平方、教育程度、婚姻及健康状况等变量;家庭特征包括家庭人口规模、现金及存款、政府补助等变量。各变量定义如表1(下页)所示。

(四)描述性统计

各变量的描述统计结果如表2(下页)所示,农村居民收入水平的均值较大,表明样本中农村居民人均家庭纯收入处于较高水平;数字经济发展水平的均值为0.546,表明农村地区的数字化发展较快,体现了数字经济的普惠性。

三、估计结果与机制分析

(一)基准回归结果

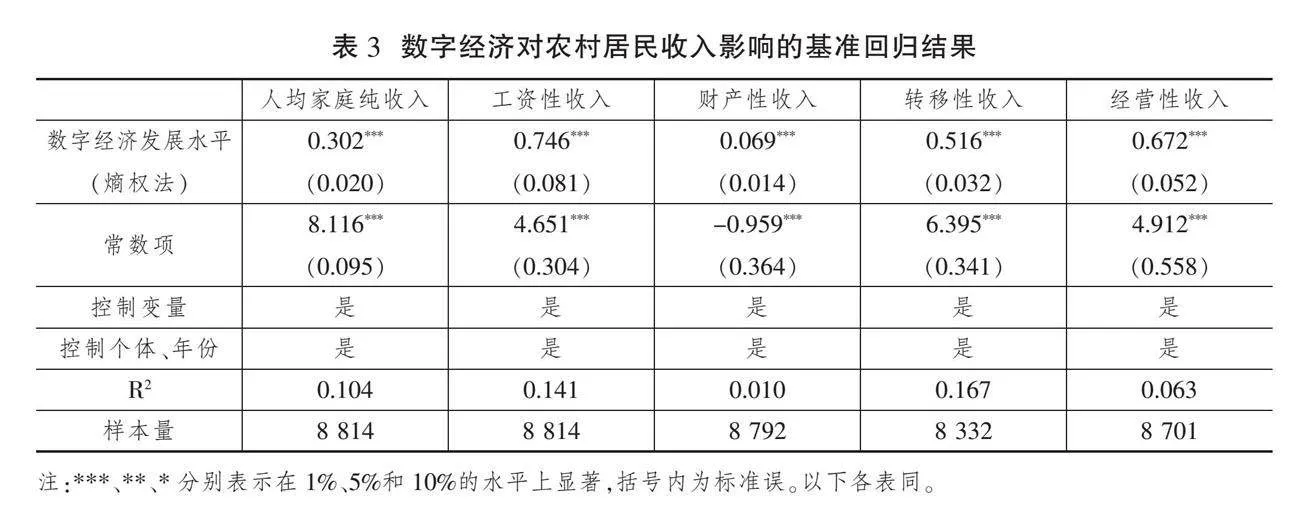

本文利用模型(1),运用双向固定效应估计方法检验数字经济对农村居民收入及其分项收入的影响,结果如表3所示。

由人均家庭纯收入的结果可知,数字经济发展水平的回归系数显著为正,表明数字经济对农村居民收入具有显著的促进作用。随着数字技术的普及,农村居民参与数字经济的门槛逐渐降低,使得更多的农村居民得以分享到数字经济发展的红利,进而实现增收。

数字经济发展水平对农村居民工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入的回归系数均为正,表明数字经济对农村居民的各项收入均具有显著的促进作用,但其促进作用存在差异。一方面,国家为促进农村数字经济发展,出台了《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《乡村建设行动实施方案》等政策文件,鼓励和推动数字相关产业的发展,并给予其适当的补贴,在一定程度上激发了农民参与农业生产的积极性,进而显著提高了农村居民获得转移性收入的概率。另一方面,由工资性收入和经营性收入的回归结果可知,数字化产业的融合和拓展还能促进传统农业发展模式的创新,农村居民通过搭建农产品销售交流平台,可以拓宽农产品销售渠道,提升农产品交易效率和价值,从而增加农村居民的经营性收入。同时,数字化共享平台能提升农村居民数字素养,这在某种程度上还能促进农村居民的非农就业,进而增加农村居民的工资性收入。

(二)内生性检验

为尽可能解决遗漏变量和反向因果关系引致的内生性问题,这里采用模型(2)和模型(3)运用工具变量法来处理。

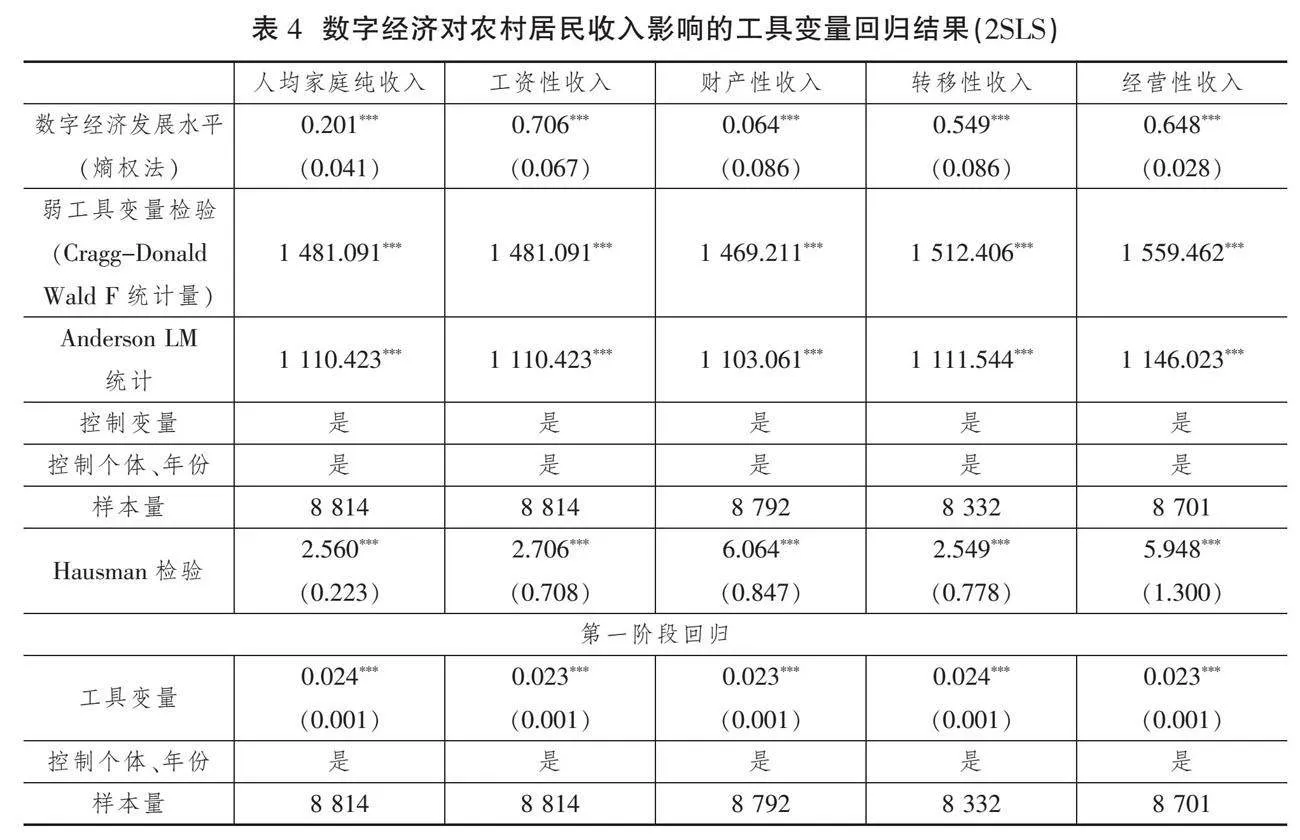

如表4(下页)所示,由工具变量第一阶段回归的结果可知,工具变量对数字经济发展水平具有显著的正向影响,表明二者间存在较高的关联性,且其Anderson LM统计量及F统计量均拒绝原假设,这也证实了本文构造的工具变量是合理有效的。采用工具变量控制内生性问题之后,数字经济对农村居民收入仍然具有显著正向的影响,这与基准回归结果基本一致,表明基准回归结果具有可靠性。假说H1得到验证。

(三)稳健性检验

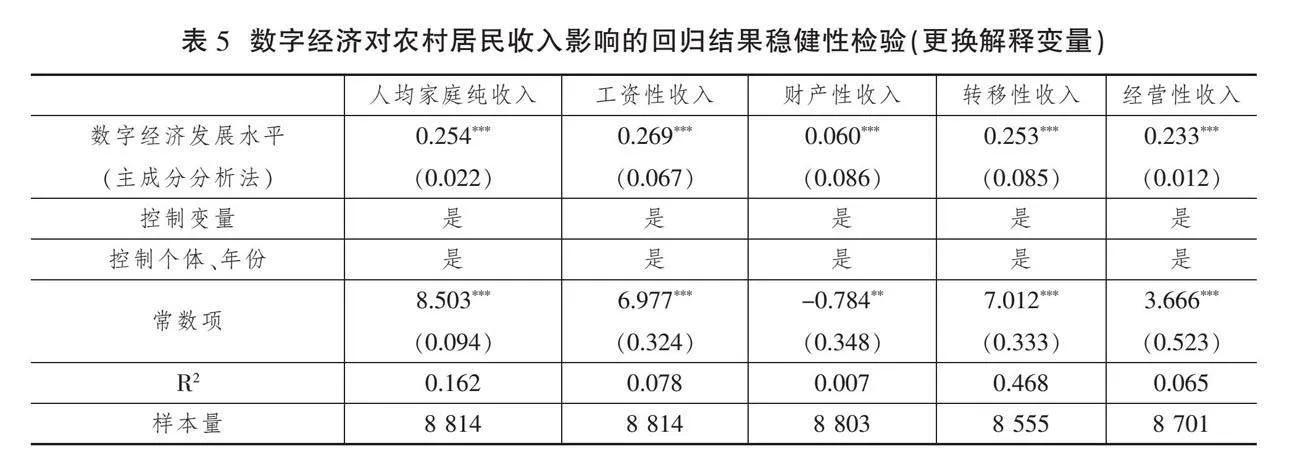

1.更换解释变量

本文使用工具变量模型回归方法处理了内生性问题,但基准回归的结果是否稳健依然面临挑战。为检验基准回归结果的稳健性,采取更换解释变量的方法,即利用主成分分析法测度数字经济发展水平,进行稳健性检验。如表5(下页)所示,通过与基准回归结果比较发现,采用主成分分析法测度的数字经济发展水平的回归系数数值和方向均与其一致。

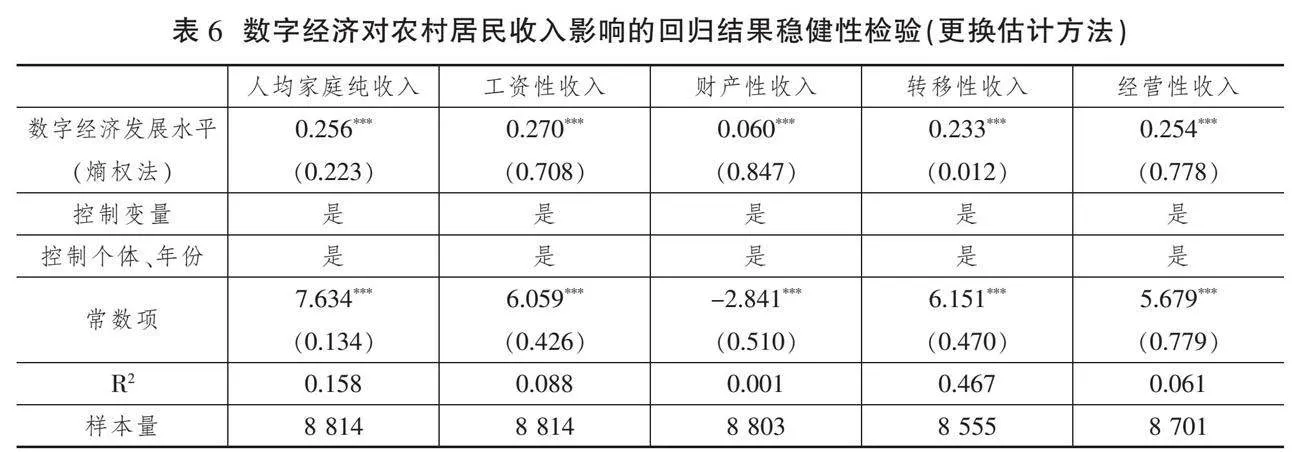

2.更换估计方法

本文采用GMM估计方法检验基准回归结果的稳健性。如表6(下页)所示,数字经济发展水平对农村居民收入具有显著的正向影响,表明数字经济具有提升农村居民收入、工资性收入、转移性收入、财产性收入和经营性收入的作用,通过与基准回归结果的比较发现,采用GMM估计方法后的回归结果与基准回归结果一致。

3.剔除可信度低的样本

鉴于CFPS数据问卷样本是个人的主观回答,根据调查者对受访者的评价,剔除了部分真实性较低的样本,并对其稳健性进行了检验。由于2018年和2020年CFPS数据问卷中没有关于直接回答可信度的问题,因而根据2018年和2020年CFPS调查问卷的问题“调查者对受访者急于结束调查的程度”来进行稳健性检验。受访者急于结束调查的程度取值范围由低到高赋值1—7分。其中,1分表示“不着急”,7分表示“非常着急”。假定回答“着急”的受访者可信度低,本文认定4分以下的受访者回答问卷的可信度较高,而其他受访者则认定为回答问卷的可信度较低,从原样本中剔除可信度较低的样本之后,重新进行稳健性检验。此外,本文在剔除可信度低的样本后,为验证数据以确保其准确性和逻辑一致性,根据农村居民人均家庭收入和消费总支出对其收入的合理性进行了检验,以进一步提高样本质量。

如表7所示,数字经济对农村居民收入及其工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入均具有积极的促进作用,通过与基准回归结果的比较发现,剔除可信度低的样本之后其回归结果与基准回归结果一致。

由上述结果可知,三种稳健性检验结果均与基准回归结果基本保持一致,表明基准回归结果较为稳健。

(四)机制分析

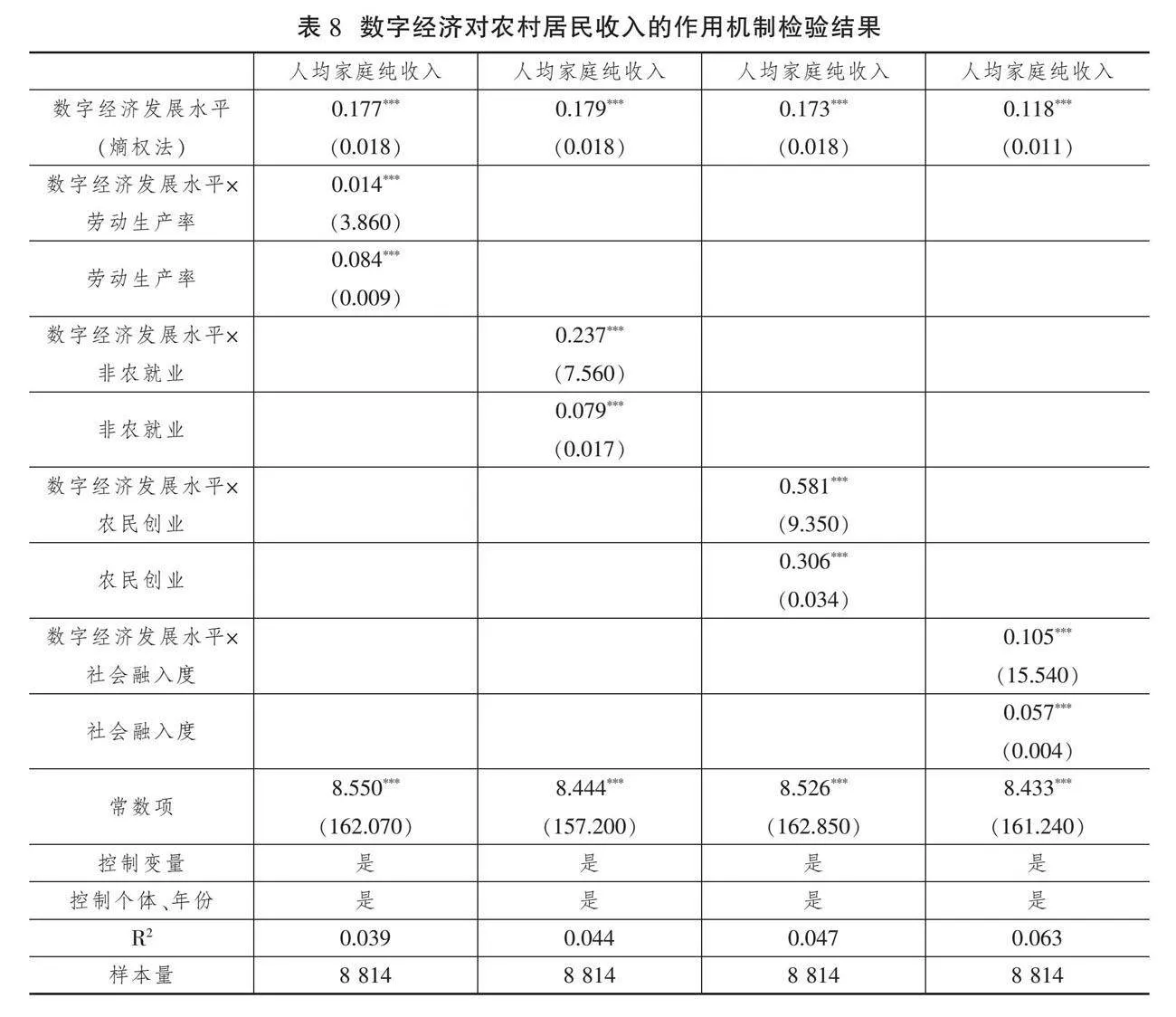

本文在理论分析的基础上,利用机制分析模型(4)进一步探讨数字经济通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农民创业、提升社会融入度四个机制对农村居民收入的作用。如表8所示,数字经济发展水平与劳动生产率、非农就业、农户创业、社会融入度的交互项对农村居民收入均具有显著的正向影响,表明数字经济可以通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农民创业、提升社会融入度四个路径促进农村居民收入增长。

首先,数字经济发展水平与劳动生产率的交互项对农村居民具有显著的增收效应。这表明数字经济与农业的有机结合能大大提升生产经营效率,进而增加农村居民收入。具体而言,数字经济能够通过引进先进的农业技术和设备、提供广阔的农产品销售市场、拓展销售渠道、提供农业技术咨询等服务来提升农村居民的生产效率,创造更多的增收渠道和机会,进而提高农村居民的收入水平。因此,数字经济能够通过提高劳动生产率促进农村居民增收[41-43]。假说H3得到验证。

其次,数字经济发展水平与非农就业和农民创业的交互项对农村居民具有显著的增收效应。这表明数字经济发展有助于农村居民获取信息并进行社会交往,提升其便利程度,缓解信息不对称,创造农村居民就业和创业机会,提高农村居民非农就业的概率并促进农村居民创业,进而提高其收入水平[27,44-45]。因此,数字经济能够通过促进农村居民非农就业和创业实现其收入增长。假设H4得到验证。

最后,数字经济发展水平与社会融入度的交互项对农村居民具有显著的增收效应。这表明数字经济会促使农村居民将额外的经济收入用于人情礼支出等社会交往,这种社会交往具有一定的抵御风险功能,能够促进农村居民增收。具体而言,社会交往可以通过加强农村居民间信息流通和资源共享、提高其求职效率、维持其工作稳定性以及激发创新和合作意识等途径来促进农村居民增收[46-48]。因此,数字经济能够通过提升社会融入度促进农村居民收入增长[34,49-50]。假设H5得到验证。

综上所述,数字经济发展水平对农村居民具有显著的增收作用,且数字经济发展水平通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农民创业、提升社会融入度四个机制来助力农村居民收入增长。

四、异质性分析

(一)不同互联网依赖程度的群体差异分析

互联网和物联网等数字技术的普及,给不同地区、不同收入和不同互联网依赖程度的农村居民带来了不同的数字红利。本文根据CFPS2018年和2020年调查问卷中“农村居民以互联网作为信息沟通渠道的重要程度(区间为1—5分)”来进行异质性分析,进一步检验数字经济对互联网依赖程度不同的农村群体的增收效应。1分表示“不重要”,5分表示“非常重要”,假定回答“重要”的受访者为高依赖群体,回答“一般”及以下的受访者为低依赖群体。如表9所示,数字经济对高依赖群体和低依赖群体收入均具有显著的正向影响,且数字经济对高依赖群体的增收效应大于低依赖群体,这表明互联网依赖程度高的农村居民从数字经济发展中获得的收益更大。其原因在于:互联网依赖程度较高的农村居民通常具备更开阔的视野、更灵活的信息获取方式、更高效的工作模式,这些因素使得他们更有可能通过创新、优化等方式增加其收入。相较之下,互联网依赖程度低的农村居民可能面临信息闭塞等问题,难以有效获取、利用信息并享受市场化和金融科技服务进步所带来的便利,这在一定程度上限制了他们的长期发展,导致其在数字经济中的竞争力不足,从而影响了互联网依赖程度低的农村居民收入增长。

(二)不同地区的群体差异分析

如表10所示,数字经济对东部、中部、西部及东北地区的农村居民收入均具有显著的正向影响,但东北地区数字经济对农村居民的增收效应最大,而西部地区最小。其原因在于:东北地区数字经济发展与乡村产业发展更加适配,因而其对农村居民收入增长的促进作用最大;西部地区经济发展水平相对较为落后,农村居民对数字技术接受的程度有限,影响了农村居民的增收效应。这表明不同地区之间存在着明显的“数字鸿沟”,这种区域数字差距会带来不同地区间农村居民的增收效应差异。

(三)不同收入群体的差异分析

本文以农村人均家庭纯收入的50%为划分标准,将收入低于农村人均家庭纯收入50%的农村居民划为低收入群体,而收入高于农村人均家庭纯收入50%的农村居民划为高收入群体,进一步检验数字经济对农村不同收入群体的增收效应。如表11所示,数字经济对农村低收入群体和农村高收入群体的收入均具有显著的正向影响,但数字经济对农村低收入群体的增收效应大于高收入群体,这表明农村低收入群体可以从数字经济发展中获得更大的增收效应。其原因在于:高收入群体通常拥有更好的经济条件和教育背景,具备较高的数字技能和知识水平,能够更有效地获取和处理信息,而低收入群体可能因为信息获取能力不足等而错失增收机会,产生“数字鸿沟”,导致增收效应存在差异。但数字经济对于农村低收入群体来说具有普惠性、低成本和包容性等特点,因而农村低收入群体可以充分利用数字经济的优势,获得更多信息和发展机会,更好地融入市场,从而获得更多增收机会。

综上所述,数字经济对互联网依赖度高的农村居民、农村低收入群体以及东北地区农村居民的增收效应更为显著,这表明数字经济对农村居民的增收效应存在互联网依赖度、地区和收入水平异质性。假设H2得以验证。

五、研究结论与政策建议

本文利用CFPS和数字经济发展指数,通过构建双向固定效应模型检验了数字经济对农村居民的增收效应,探讨了数字经济通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农民创业、提升社会融入度四个作用路径促进农村居民增收的作用机制,探究了不同互联网依赖度、不同地区及不同收入群体的增收效应异质性,得到如下研究结论:第一,数字经济对农村居民具有显著的增收效应。数字经济对农村居民工资性收入、财产性收入、转移性收入、经营性收入均有显著的促进作用。第二,数字经济通过提高劳动生产率、增加非农就业、促进农民创业、提升社会融入度等作用路径,促进农村居民增收。机制检验结果显示,劳动生产率、非农就业、农民创业及社会融入度对农村居民收入均有显著的正向影响。总之,数字经济能够通过以上四个作用机制促进农村居民收入增长。第三,数字经济对互联网不同依赖程度、不同地区以及不同收入群体均具有显著的正向影响。异质性检验结果显示,数字经济对互联网依赖性较高的农村居民的增收效应大于互联网依赖性较低的农村居民;数字经济对东北地区农村居民的增收效应大于其他地区的农村居民;数字经济对农村低收入群体的增收效应大于农村高收入群体。

基于以上结论,提出如下政策建议:

第一,加强农村地区基础设施建设。政府应继续加大对农村地区数字基础设施建设的投入力度,确保农村居民能够方便地接入和使用数字服务。同时,应完善金融服务体系,并为农村地区的数字经济发展提供必要的金融支持,包括设立专项资金、降低贷款门槛等,鼓励和引导更多社会资本进入数字经济领域。

第二,强化数字化培训和教育。加强农村居民的数字技能培训,提高其数字素养和适应数字经济的能力,并鼓励高校和培训机构在农村地区开展相关课程和培训项目,加强与高校和研究机构的合作交流,将先进的科技研究成果引入农村地区,推动产业转型升级。可以通过产学研合作培养本地人才,为农村地区的数字经济发展提供智力支持。同时,农村居民也应积极学习和应用数字技术,提高自身技能水平和生产效率,以适应数字经济时代的发展需求[51]。

第三,完善数字经济发展相关政策。政府应制定和完善与数字经济相关的政策,引导社会资本建设数字乡村,为农村地区的数字经济发展提供良好的政策环境,从而推动数字乡村与城市协调发展,促进城乡要素资源合理配置。同时,政府应通过制定和完善数字经济相关法规,加强监管力度,为数字经济发展提供法治保障,进而确保数字经济的健康有序发展。

第四,发挥地方特色优势。鼓励农村地区结合当地资源和优势发展数字经济。例如,通过电商平台推广当地特色农产品、手工艺品等,增加产品的附加值和市场竞争力,并整合各方资源,建立统一的数据共享平台,推动农村经济数据的开放和共享,为政府决策和企业投资提供有力支撑。通过数据共享和分析,深入挖掘农村地区的发展潜力,找准数字经济发展的瓶颈和制约因素,提出切实可行的解决方案和发展路径。 [Reform]

参考文献

[1]李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021(11):4-13.

[2]黄庆华,潘婷,时培豪.数字经济对城乡居民收入差距的影响及其作用机制[J].改革,2023(4):53-69.

[3]FUCHS C. The role of income inequality in a multivariate cross-national analysis of the digital divide[J]. Social Science Computer Review, 2009, 27(1): 41-58.

[4]TAPSCOTT D. The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York: McGraw Hill, 1996: 12-60.

[5]BAREFOOT K, CURTIS D, JOLLIFF W, et al. Defining and measuring the digital economy[C]. US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, D.C., 2018, 15: 210.

[6]鲜祖德,王天琪.中国数字经济核心产业规模测算与预测[J].统计研究,2022(1):4-14.

[7]罗良清,平卫英,张雨露.基于融合视角的中国数字经济卫星账户编制研究[J].统计研究,2021(1):27-37.

[8]刘军,杨渊鋆,张三峰.中国数字经济测度与驱动因素研究[J].上海经济研究,2020(6):81-96.

[9]BAETEN S, VAN OURTI T, VAN DOORSLAER E. Rising inequalities in income and health in China: who is left behind?[J]. Journal of Health Economics, 2013, 32(6): 1214-1229.

[10]RAO A, MORIMOTO R. An analysis of the use of chemical pesticides and their impact on yields, farmer income and agricultural sustainability: the case for smallholder farmers in Ethiopia[Z]. Working Paper, 2020, No. 237.

[11]龙柯宇.农村民间金融的软法治理模式及其规范化构造[J].科学决策,2023(11):236-247.

[12]王辉,朱琳.我国低收入群体比重、特征及其影响因素分析——基于中国家庭追踪调查数据的实证分析[J].成都理工大学学报(社会科学版),2023(3):42-57.

[13]KRUEGER A B. How computers have change the wage structure: Evidence from microdata 1984-1989[J]. Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(1): 33-60.

[14]刘航,伏霖,李涛,等.基于中国实践的互联网与数字经济研究——首届互联网与数字经济论坛综述[J].经济研究,2019(3):204-208.

[15]张永丽,李青原.互联网使用对贫困地区农户收入的影响——基于甘肃省贫困村农户的调查数据[J].管理评论,2022(1):130-141.

[16]钱海慧.数字经济对农民收入的影响研究——基于中介效应和门槛效应的实证分析[J].中国物价,2023(11):85-88.

[17]罗汉堂.新普惠经济:数字技术如何推动普惠性增长[M].北京:中信出版社,2020:3.

[18]PHILIP L, COTTRILL C, FARRINGTON J, et al. The digital divide: Patterns, policy and scenarios for connecting the 'final few' in rural communities across Great Britain[J]. Journal of Rural Studies, 2017, 54: 386-398.

[19]唐跃桓,杨其静,李秋芸,等.电子商务发展与农民增收——基于电子商务进农村综合示范政策的考察[J].中国农村经济,2020(6):75-94.

[20]齐文浩,李明杰,李景波.数字乡村赋能与农民收入增长:作用机理与实证检验——基于农民创业活跃度的调节效应研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2021(2):116-125.

[21]孙文婷,刘志彪.数字经济、城镇化和农民增收——基于长江经济带的实证检验[J].经济问题探索,2022(3):1-14.

[22]冯履冰,郭东杰.互联网使用对农民增收的影响与机制[J].浙江社会科学,2023(2):25-35.

[23]许成安,刘一涵.数字经济助力农村低收入群体共同富裕——理论机制与微观证据[J].江汉论坛,2023(3):35-42.

[24]蔡昉,陈晓红,张军,等.研究阐释党的十九届五中全会精神笔谈[J].中国工业经济,2020(12):5-27.

[25]程名望,张家平,李礼连.互联网发展、劳动力转移和劳动生产率提升[J].世界经济文汇,2020(5):1-17.

[26]邓晓军,吴淑嘉,邹静.数字经济、空间溢出与农民收入增长[J].财经论丛,2024(3):5-15.

[27]许敏,程晓莉.关于数字经济时代下医院会计人员转型的研究[J].中国总会计师,2019(2):106-108.

[28]BAUMOL W J. Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive[J]. Journal of Business Venturing, 1996, 11(1): 3-22.

[29]唐红涛,谢婷.数字经济与农民收入消费双提升[J].华南农业大学学报(社会科学版),2022(2):70-81.

[30]胡拥军,关乐宁.数字经济的就业创造效应与就业替代效应探究[J].改革,2022(4):42-54.

[31]邱子迅,周亚虹.数字经济发展与地区全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的分析[J].财经研究,2021(7):4-17.

[32]TSAI W. Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J]. Academy of Management Journal, 2001, 44(5): 996-1004.

[33]CHANTARAT S, BARRETT C B, JANVILISRI T, et al. Index insurance for pro-poor conservation of hornbills in Thailand[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(34): 13951-13956.

[34]徐笑梅,陈学军,俞函斐.互联网嵌入对社会资本的影响研究[J].世界科技研究与发展,2014(6):698-702.

[35]饶育蕾,雷诗妮,陈地强.使用移动互联网助益了低收入家庭收入增长吗?[J].西部论坛,2022(4):108-124.

[36]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[37]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020(10):65-76.

[38]陈飞,刘宣宣,王友军.数字经济是否缓解了农村多维相对贫困?——基于收入导向型视角[J].浙江社会科学,2022(10):25-36.

[39]尹志超,刘泰星,张逸兴.劳动力流动如何影响农户借贷:基于社会网络的分析[J].世界经济,2021(12):131-154.

[40]周世军,陈博文.数字经济是否影响劳动力空间配置?——基于中国流动人口的微观证据[J].云南财经大学学报,2023(2):96-110.

[41]孙湘湘,陈章旺.数字经济对劳动生产率的影响研究——基于马克思主义政治经济学的视角[J].中北大学学报(社会科学版),2024(1):13-21.

[42]李婕,张兰婷.农业前沿技术进步、技术效率和农民增收[J].世界农业,2019(2):70-76.

[43]王文波,张彦彦.农业生产率、要素禀赋与农村家庭收入——基于CHIP数据的理论与实证研究[J].财贸研究,2020(7):61-74.

[44]唐红涛,谢婷.数字经济视角下产业扶贫与产业振兴有效衔接的机理与效应研究[J].广东财经大学学报,2022(4):30-43.

[45]DIMAGGIO P, BONIKOWSKI B. Make money surfing the web? The impact of internet use on the earnings of US workers[J]. American Sociological Review, 2008, 73(2): 227-250.

[46]殷俊,刘一伟.互联网使用对农户贫困的影响及其机制分析[J].中南财经政法大学学报,2018(2):146-156.

[47]刘一伟,刁力.社会资本、非农就业与农村居民贫困[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018(2):61-71.

[48]林善浪,张丽华.社会资本、人力资本与农民工就业搜寻时间的关系——基于福建省农村地区的问卷调查[J].农村经济,2010(6):101-104.

[49]LIN N. Building a network theory of social capital[J]. Connections, 1999, 2(1): 25-51.

[50]杨怡,王钊.社会资本、制度质量与农民收入——基于CHFS数据的微观计量分析[J].宏观经济研究,2021(8):115-127.

[51]吴昌南.陈钰颖.数字经济、创业与中等收入群体规模[J].改革,2024(1):94-110.

Digital Economy Development to Boost Rural Residents' Income Increase: Mechanism and Empirical Test

LI Lin-yue

Abstract: This paper takes rural residents as the research object, uses the China Family Panel studies(CFPS) and the digital economy development index to explore the income increase effect of the digital economy on rural residents and its mechanism by constructing a two-way fixed effect model. The results show that the digital economy has a significant income-increasing effect on rural residents, and this conclusion is still valid after the robustness test of replacing the core explanatory variables, replacing the estimation method and deleting samples with low reliability. The mechanism analysis shows that the digital economy promotes the income growth of rural residents through four pathways: improving labor productivity, increasing non-farm employment, promoting farmers' entrepreneurship and improving social integration. Heterogeneity analysis shows that the digital economy has a more significant effect on the income increase of rural residents, rural low-income groups and rural residents in northeast China who are highly dependent on the internet. Accordingly, some suggestions are put forward to strengthen infrastructure construction in rural areas, strengthen digital training and education, improve policies related to the development of the digital economy, and give full play to the advantages of local characteristics.

Key words: digital economy; rural residents; income-increasing effect