立足“双减” “德”润“英”才

一、“双减”政策下将德育融入小学英语教学的重要性

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中指出,减轻学生负担的根本在于学校教育教学的增效提质。而小学英语教学仅强调语言习得的单线智育已无法满足“双减”政策提质增效的本质要求。

强调了德育在教育中的重要性。《义务教育英语课程标准(2022年版)》(即《新课标》)在“培养学生文化品格”的部分指出:“文化品格是指对中外文化的理解和对优秀文化的认同,是学生在全球化背景下表现出的文化意识、人文修养和行为取向。”

小学阶段是学生思想形成、习惯养成、品质塑造的重要时期,加强学生的品德教育,对学生的全面发展起着奠基作用。

英语学科在德育渗透方面具有一定优势,对培养具有国际化视野的德育好少年具有不可替代的作用。它能够从认知的视角为学生的全面发展奠定文化基础,同时也能充分发挥英语学科的育人功能,激活学生的社会参与意识。英语,是学生向世界传播中华优秀传统文化的一项不可或缺的语言工具。因此,将德育融入小学英语教学也成了众多一线教师在“双减”政策下改革课堂教学,进行“多线”教育的第一步尝试。

二、“双减”政策下将德育融入小学英语教学的现状分析

“双减”政策中的增效提质对教师、家长、学生及其学习理念、方式都提出了更高的要求。很多一线英语教师依然无法适应将德育融入课堂教学这一转变,继续“吃老本”;家长因英语水平有限,依然信奉“孩子的英语学习自己插不上手”的观念;学生也秉持着“会读、会默习足矣”的理念继续学习。

(一)教师“因循守旧”,融合意识淡薄

传统的小学英语课堂教学中,教师更多关注学生的英语语言习得,强调提升学生的语用能力,忽视学生品德的教育。认为英语教学只需培养学生在不同的情境下使用英语进行交谈的能力即可,品德教育是一门单独的课程,与英语教学无关。因此,课堂上学生习得的往往是语言的使用方法,而他们对主题语境、单元话题和语言本身的魅力缺少一定程度的思考与体会。因此,英语课堂的“德育缺失”也很容易造成“语言理解缺失”的现象。

(二)对教材“不求甚解”,融合媒介欠缺

“双减”政策以来,一些教师也会积极响应《新课标》提出的增效提质的要求,有意识地将德育融入课堂中,但无法选取合适的点将二者自然融合。部分一线教师认为,教材内容大多都很简单,备课时,往往会忽视文本解读这一项,甚至忽略文本图片,他们只粗略理解文字内容后,便判定很难找到合适的融合点;或者找到合适的融合点了,但想更加深入地让学生进行体会时,却总找不到一座适合过渡的桥梁。于是,他们就过度解读文本,导致学生学完后仍是一头雾水。还有一些教师只是在课堂最后生硬地以一句“口号式”的话进行所谓的“品德教育”,敷衍了事。

(三)学生“孤军奋战”,融合环境单一

德育是一个长期且全面的过程,不能仅限于课堂教学,学生课后更需要在实际环境或者综合实践活动中进行进一步的探究和消化。但是现阶段,英语学习上的家校沟通往往比其他学科更加难以实现。主要是因为部分家长教育意识淡薄,没有意识到家庭教育的重要性。还有些家长受限于自身的英语和德育水平,参与课后家校活动的次数也远远不够,导致学生只能将所思所想留在课堂上。

三、“双减”政策下将德育融入小学英语教学的策略

在小学英语教学中,重视学生情感的体验和道德素养的提升已成了不少一线教师研究的方向。教师首先要树立“多线育人”的教育理念,并不断研读课本,挖掘英语教材中的德育元素,适当的时候借助绘本、课外阅读材料等内容,架构起英语与德育相融合的桥梁,以学生喜闻乐见的形式传递给他们,并且用家长易于接受的方式调动起家长对于家校合作的积极性,课内外不间断地对学生进行潜移默化的熏陶,使他们习得英语语言的同时,形成良好的品德。

(一)选择合适的结合点——“减”因循守旧

小学阶段是为学生思想品德素养形成打基础的时期,发挥英语学科的人文特性优势,依托英语教学进行德育渗透,必要且可行。因此,“双减”当下,教师应首先认可德育的重要性,“减”掉英语课堂中只关注语言习得的陈旧观念,在进行英语课堂教学前,精心研读绘本,联系学生的生活实际尽可能挖掘文字背后的教育意义。

如在译林版英语五年级上册“Unit 8 At Christmas”的一节区级公开课中,执教教师并没有仅停留在让学生了解西方人过圣诞节活动这一浅层内容上。在教学的过程中,教师不断追问:Mike buys a lot of presents. Who will get the lovely presents?并且让学生上台表演Mike一家装饰圣诞树的情景,即Mike一家有说有笑,其乐融融的画面。课堂最后,教师让学生思考:What is Christmas fun?

学生1:“Christmas fun is to do a lot of activities.”

学生2:“Christmas fun is to get their favourite pres-

ents.”

学生3:“Christmas fun is to be with family. It is love.”

一些学生认为Christmas fun是做很多有趣的活动,有的学生认为Christmas fun是得到心仪的礼物,而在教师的不断追问和表演的氛围感染下,很多学生将Christmas fun定义为“与家人在一起,是爱的体现”。

随后,教师适时追问:圣诞节是西方的传统节日,那我们有什么传统节日呢?

学生纷纷来了兴趣。

“The Spring Festival! We have a big dinner with our families too!”

“The Dragon Boat Festival! We eat Zongzi. That’s nice!”

...

学生开心地分享着中国传统节日的各项活动,美味的食物、有趣的传统活动。

这时,教师让学生思考:我们为什么要过这些传统节日呢?

“Because we can be together with our families.”

“They mean love.”

“They are great Chinese cultures.”

通过圣诞这个外国节日的学习,学生体会到节日背后一家人在一起的温馨和甜蜜。而教师要做的是,让学生体会到我国传统节日的趣味性和其背后的文化意义,并将其发扬光大。

(二)寻找有效的突破点——“减”不求甚解

小学英语译林版教材更强调主题语境的构建、目标语言的处理等,对于情感的挖掘和体验往往受文章篇幅等客观因素的限制不够深入。此时,教师要想自然地将德育融入,需要借助绘本等媒介,找到有效的突破点,“减”掉不求甚解。

如,笔者在教学译林版四年级上册Unit 5 “Our new home”时,学生从文本中体会到了主人公Su Hai和Su Yang对新家的热爱,但他们只是更多地停留在感受主人公介绍家具陈设时的喜悦上,而缺乏更进一步的,对于“家”的情感共鸣。因此在谈论自己的家时,学生更多的是谈论房子的构造:There’s a living room in my home. There are two TVs in my home. I love my home.

随即,笔者带学生补充阅读了《跟上兔子》系列中的绘本“Home Is Best!”。故事讲的是Mr Parrot想要找一个新家,但发现都不合适,最后精疲力尽的他回到自己的家,发现还是自己的家最温馨、最舒适。该绘本与文本教材都想要引导学生感受家的温暖,激发学生热爱自己家的情感。

学生阅读完绘本后体会到:热爱自己的家不仅仅是对家具陈设的热爱,更多的是对在家中做的事情,与家人共度的时光的热爱,这样的爱源自于归属感。学生带着这样的情感体验再一次谈论自己的家,某学生说道:I have two TVs in my home. I watch TV with my Dad and Mom. We are happy. I love my home.

由此可见,教师选择合适的绘本进行辅助教学,就像寻找到一把打开学生共情力大门的钥匙,能让学生实现更多的情感体验并加深他们对文本的理解。

(三)利用家校的沟通点——“减”孤军奋战

家庭是孩子的第一所学校,家长是孩子的第一任老师。家庭教育在学生的全面发展过程中起着不可或缺的作用。德育与英语教学的融合体验与思考,如果仅仅停留在课堂上是远远不够的,将学校教育和家庭教育有机结合起来,形成教育合力,才是利于学生全面成长的长远之计。但考虑到部分家长受限于现有的英语水平,因此可以在家长力所能及的范围内帮助学生进行情境体验、社会调查等任务,“双减”政策下减去学生孤军奋战的苍白感。

如在教学译林版英语六年级下册“Unit 3 A healthy diet”第一课时时,笔者在课堂最后留了一个问题:What is a healthy diet?学生课后可以通过查阅资料、书籍,采访自己的朋友、家人,思考答案。

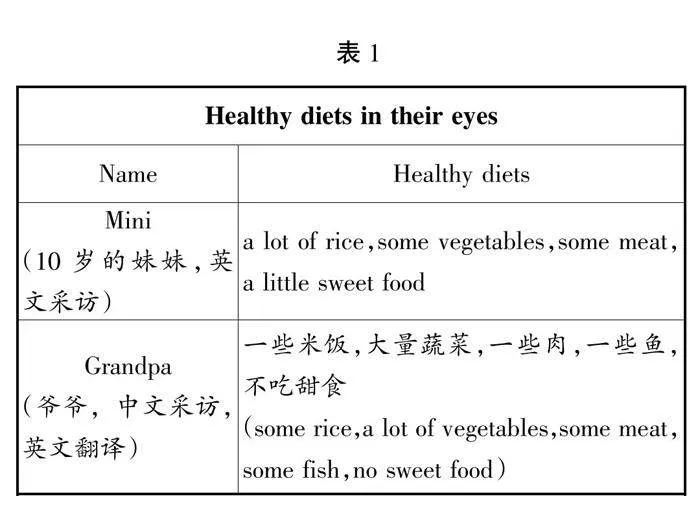

小孙同学与父母共同阅读书籍、上网查阅资料并采访自己的家人,让他们谈谈心中健康的饮食习惯。采访记录表(部分)见表1。

小孙同学和家人共同探讨之后,得出结论如下:For children,we should eat a lot of rice. But for many adults,they should eat less rice. But we all should eat a lot of vegetables and just a little sweet food. For old people,they shouldn’t eat sweet food. So for different people,there are different healthy diets.

总之,小孙同学将课堂的思考延续到了课后,他与父母共同查阅资料,先了解了健康饮食金字塔的相关信息,明确了相对健康的饮食建构和组成。再通过采访家人,了解到不同人眼中的健康饮食。与妹妹的交谈使用英文,与爷爷的沟通使用中文,随后自己再进行英文翻译,最后总结出对于不同的人健康饮食有不同的标准。比如成长中的儿童可以享用少量甜食,但患有高血糖的一些老年人则不适合吃甜品。所以,我们要根据年龄、个人需求等制订适合自己的健康饮食方案。

由此可见,教师精准把握好家校沟通的“点”,调动家长配合学校开展德育的积极性,让学生在多样的环境中实现语言的使用和德育问题的深入研讨,在轻松愉快的氛围中习得语言、提升个人综合素养。

综上所述,教师要树立“多线育人”的理念,将不同的课题与学生的生活相联系,有意识地将德育融入平时的英语教学中,实现智德并举,通过深入挖掘文本信息,结合绘本等课外阅读材料,架构起家校沟通的桥梁等方式,课内外双管齐下,在“双减”政策下,更加轻松愉快地实现学生的全面发展。

(作者单位:南京外国语学校明远小学)

编辑:蔚慧敏