曹丕诗歌散文创作对中国式审美的诠释

【导读】曹丕诗歌和散文创作对中国式审美的诠释集中表现为“文士气”,具体表现为将寻常事物作为抒情基础,通过用典提升作品格调,传递“哀而不伤”的诗意与气质。曹丕诗歌散文创作展现出对人本精神的艺术呈现和对文学传统的传承意识,蕴含了中华民族注重人本与传承、崇尚理性与平和的文化精神。

随着中国式现代化的提出,中国式审美成为了人文艺术领域研究者关注的热点内容之一。正如有学者认为的那样:“‘中国式现代化’的精妙之处显然在于‘中国式’的内涵和外延”。这在一定程度上强调了“中国式”这一特征在各领域研究中的重要地位和意义。而就中国文学而言,以回溯历史文化为基础的研究范式,使研究本身先天地更容易具备“中国式”的特征。在明确了这一基本思路后,本文所要探讨的有关中国式审美的问题,便可以归纳为两个方面:一是就作品本身而言,中国式审美有怎样的经典呈现方式;二是作品对中国式审美的呈现源于怎样的中国文化精神。

一、“文士气”是中国式审美的一种呈现方式

“文士气”是明代的钟惺、谭元春在《古诗归》一书中对曹丕诗歌创作的评价。这一原本针对作家作品风格特征所给出的概括,因为作家审美呈现方式和情感表达方式的典型性,而具有了呈现中国式审美的价值和意义。而曹丕作品的“文士气”风格与审美主要通过以下三种方式得以实现。

(一)将寻常事物作为抒情基础

古人认为曹丕的诗歌具有“便娟婉约,能移人情”的婉转动人风貌,而这与曹丕善于将寻常事物作为抒情基础的创作方法密切相关。从接受的角度讲,新颖、独特的物象更易引起读者的阅读兴趣,而寻常的事物和细节则因缺乏陌生感,而较难令读者产生审美期待。但曹丕在诗歌中通过以情纬文的方式,将个人的情感体验融入对平凡事物、细节的描写中,使描写对象因此具有了区别于同类事物的特别之处,从而解决了审美期待不足的问题。如《短歌行》中的“仰瞻帷幕,俯察几筵。其物如故,其人不存”,帷幕、几案与竹席,是作者生活中再寻常不过的器物,但“物如故”与“人不存”却通过对比所形成的反差,使器物成为承载和呈现情思的物质基础,这样一来,当初的只道是寻常,都成为眼前物是人非、令人唏嘘的缘由,从而传达出睹物思人之情。

与诗歌相似,在曹丕的一些私人书信或带有自叙性质的散文中也有着同样的行文思路。如《与朝歌令吴质书》对当年南皮之游的回忆:“驰骋北场,旅食南馆,浮甘瓜于清泉,沉朱李于寒水。白日既匿,继以朗月,同乘并载,以游后园。舆轮徐动,参从无声,清风夜起,悲笳微吟。”曹丕在这段描写中回顾了当年悠游自在的生活。漂浮在清冽泉水中的瓜果、深夜徐徐滚动的车轮声、众人的静默以及在夜色笼罩下随风飘散、时隐时现的乐声,这些细节在作者的生活中并不特别惊艳,但却因充满眷恋的回忆而变得感人至深,文章也因而具有了富有文人气息的诗意之美。

(二)通过用典提升作品格调

引经据典是文士之文普遍而显著的创作特色和审美特征。典籍传承文化的功能使得引经据典更容易让人产生对文化传统的联想。因此,无论征引典籍的效果如何,这种方式都在一定程度上提升了文章的格调。曹丕在诗与文的创作中,成功地借助前代典籍中的意象或境界提升了作品的格调,使文章显得清丽高雅,富有文化意蕴。

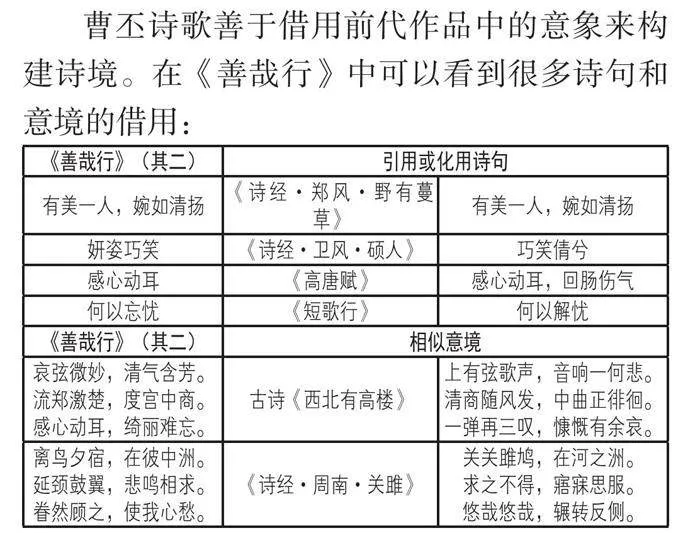

曹丕诗歌善于借用前代作品中的意象来构建诗境。在《善哉行》中可以看到很多诗句和意境的借用:

除上表中词句的模仿与化用外,《善哉行》还在此基础上借助《西北有高楼》与《关雎》“求知己”的内涵构建诗境,通过化用《野有蔓草》和《硕人》的描写丰富美人形象,化用《短歌行》“何以解忧”来抒发求贤之意收束全篇。名家名作意象意境的内涵为人熟知,而曹丕对经典诗句语言形式所进行的重组,更便于读者产生文化上的联想,从而有效提升了作品的格调。

曹丕的散文也有类似手法。如《与钟繇九日送菊书》中写道:“惟芳菊纷然独荣,非夫含乾坤之纯和,体芬芳之淑气,孰能如此?故屈平悲冉冉之将老,思飧秋菊之落英。辅体延年,莫斯之贵。”文中“思飧秋菊之落英”出自《离骚》的“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。重阳赠菊花以示对亲友的祝福本属常事,但曹丕借助菊花在文学中的意象性内涵,使赠菊一事更显风雅。文中本要表达的是菊花“含乾坤之纯和”“辅体延年”之意,但由于菊在《离骚》中的固有意象激发了读者的文化联想,因而使文末祝福之意的表达更具文化内涵和审美意义,文章的格调也因此获得提升。

(三)表现“哀而不伤”的诗意与气质

曹丕的诗歌和散文在表达感伤时,十分符合儒家“哀而不伤”的审美评价标准。魏晋南北朝是生命意识自觉的时期,在曹丕的创作中也不时会流露出对生命有限的感慨,而这种情感的抒发却是十分节制的,在文章中具体表现为忧伤的诗意与气质。

曹丕善于将无限的忧伤隐藏在诗作之中。如《丹霞蔽日行》中写道:“丹霞蔽日,彩虹垂天。谷水潺潺,木落翩翩。孤禽失群,悲鸣云间。月盈则冲,华不再繁。古来有之,嗟我何言。”有学者认为此诗“所有的意象都在明亮的外表下掩藏着沉郁感伤之气,流露出人生短促、难以抗拒的情思”,“展现出一个文士面对广袤的宇宙、漫漫的历史长河的无限忧伤”。曹丕敏感而深刻地体验到生命的悲剧意义,但这种情感上的悲伤,又被“古来有之,嗟我何言”的理性所劝慰,最终呈现为忧伤的诗意。

曹丕散文中也有类似的抒情。在《与吴质书》中,这种带有生命自觉性质的表述显得更加清晰:

昔年疾疫,亲故多离其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪!昔日游处,行则连舆,止则接席,何曾须臾相失。每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗,当此之时,忽然不自知乐也。谓百年己分,可长共相保;何图数年之间,零落略尽,言之伤心。顷撰其遗文,都为一集。观其姓名,已为鬼录。追思昔游,犹在心目,而此诸子,化为粪壤,可复道哉!

文章抚今追昔,表达了对友人逝去的悲痛。故人“一时俱逝”来得猝不及防,使“斯乐难常”从预言骤然变为残酷的现实。而由此引发的对生死的追问更让人体会到悲伤的不可断绝。但曹丕却没有进行淋漓尽致的抒情,而是在文章中不断进行今昔、生死的对比,通过现在对过去的回忆和过去对未来的预言来理清情感脉络,营造悲伤的氛围。从开篇的“痛可言邪”,到文章结尾处的“可复道哉”,这种“言不尽意”是作者在抒情中一再强调的。语言在表达强烈情感时的局限性,将文章中强烈的生命意识和深刻的人生感慨适时收敛起来。而这种理性对感性的节制使文章更加深刻、动人,具有了忧伤之美。

查阅历代诗歌和散文会发现,上述三种“文士气”的呈现方式,并非曹丕所独创,而是为中国文人所普遍运用。这种创作方式的普遍性与文人的生活内容和文化审美修养密切相关。生活范围的相对有限、对经典的传承意识以及对文学审美传统的遵循,都使得“文士气”具有了中国式审美的典型意义。

二、“文士气”蕴含的中国文化精神

曹丕诗歌散文创作呈现出的“文士气”之所以具有典型意义,是因为作品的审美呈现方式和情感表达方式是“中国式”的,是在以文学的形式诠释中国文化精神的内涵。无论是“风雅蕴藉”,还是“便娟婉约”,这种总在不动声色中感动读者的行文方式,都是中国文化平和与理性特征的具体体现。

(一)对人本精神的艺术呈现

历史学家钱穆认为:“中国艺术亦一种人生艺术,即情意艺术。”这表明中国文学与中国其他艺术门类一样,格外注重对人的关注与对情意的表达。有研究者认为:“中国艺术论述更多贴近于人自身或人和自然、人和事物之间的关系。”事实上,不仅是对艺术的论述,中国的文学艺术本身也往往通过建立人与人、人与外物之间的关联来完成艺术的呈现,曹丕富有“文士气”的创作便是如此。

首先,曹丕通过建立人与人的关联来实现情感的艺术呈现。如《与吴质书》的结尾写道:“少壮真当努力,年一过往,何可攀援?古人思秉烛夜游,良有以也。”这段感慨借用了《长歌行》“少壮不努力,老大徒伤悲”和《生年不满百》“昼短苦夜长,何不秉烛游”中的诗意,将个人的切身感受与古人相对照,增强了文章的历史感和情感上的普遍意义,因而也更容易让读者产生共鸣。而这种古今的情感对照突破了时空限制,建立起人与人之间的关联,从而实现了情感的艺术呈现。

其次,曹丕还注意到人与物的关联对抒情的重要意义。如《短歌行》中的“其物如故,其人不存”,便是将个人情感投射到寻常事物上,从而借助外物来抒情。这种表情达意的方式,最直接的原因在于文人生活相对平稳单调,因而更善于从平淡的事物和细节中发掘新意。而从根本上来讲,则是源于中国的文学艺术有着通过建立人与外物关联的方式来完成艺术呈现的传统。

由此可见,曹丕诗歌和散文的抒情,是在文化传统的关照下,用精神内涵来超越现实生活,是通过建立人与人、人与外物之间的对照和联想关系,来抒发情感和表达生命意识,从而在作品中体现出人本精神的内涵。

(二)对文学传统的传承意识

《文心雕龙·事类》中写道:“事类者,盖文章之外,据事以类义,援古以证今者也。……然则明理引乎成辞,征义举乎人事,乃圣贤之鸿谟,经籍之通矩也。”刘勰在这里将用典的特征概括为据事类义、援古证今,其具体的创作方法是“明理引乎成辞,征义举乎人事”,这表明用典主要通过引述前人言辞或事迹来佐证自己文章中所要表达的思想内涵。由此可见,古人在文章中用典,本质上是在建立一种过去与现在、经典文本与作家新作之间的紧密联系,有着鲜明的传承意识。不仅如此,刘勰还指出,在文章中用典是“经籍之通矩”,即自古以来的写作准则。因此,用典及用典被视为创作规范都一致表明,中国文学对历史与文化的传承格外重视。因此,一个作家在文章中选择用典,便意味着其对文学作品的传承意义有意或无意的认同和实践。

曹丕在作品中大量用典,既表现出作家自身的文化修养,也印证了其对文学传承意义的清晰认识。他在《典论·论文》中认为,文章是“经国之大业,不朽之盛事”,这表明曹丕本人明确认识到文学作品的重要价值。而“不朽”二字背后隐含着的正是文章的记录与传承功能。因此,对文章价值的肯定与推崇,便也意味着对借助文章这一载体来实现的文化传承功能的注重。而要在创作中切实实践这种传承,用典显然是最佳的实现途径。因此,曹丕在诗歌与散文创作中大量借鉴前代经典作品中的词句、意境,意在借助用典所具有的传承功能,引发读者的文化联想,从而实现在形式上提升作品格调、在内涵上完成文学精神传承的创作效果。

(三)对中和之美的追求

《中国文化概论》一书中在谈到中国古代文学的中和之美时写道:“情感宣泄的适度与表现方式的简约,使中国古代文学在总体上具有含蓄深沉、意味隽永的艺术特征,这正是中华民族平和、宽容、偏重理性的文化性格特征在古代文学中的积淀。”由此可见,曹丕作品对中和之美表现效果的追求,是中华民族文化性格的具体体现,是中国式审美在文学中的典型呈现。

首先,曹丕的诗歌与散文中充满节制的诗意忧伤,是对“哀而不伤”诗歌评价标准的践行。如果说《善哉行》求知己、《与朝歌令吴质书》追忆往昔的主题,本身更适合在抒情时节制情感,那么《丹霞蔽日行》中对生命悲剧意义的领悟、《与吴质书》中对友人逝去的无限悲痛,即便以一种痛不欲生的抒情方式来表达也并无不妥。但曹丕依旧选择了在作品中节制情感,这种选择固然会受到作者个人性格气质、身份地位、现实处境等个体因素的影响。但其中更具决定性的因素则在于,中国文学在表现强烈情感时,有着“言有尽而意无穷”的抒情范式和对中和之美表达效果的审美追求。

另外,曹丕在作品中对寻常之物的关注,也透露着平和与理性的审美态度。文士之文普遍关注寻常事物,这往往是其生活相对平稳单调、接触范围比较狭窄所致。而曹丕的身份地位较为显赫,他有机会接触到更加广阔和丰富的生活,因此作品中所展现的内容完全可以突破文士狭小的生活圈。但他依然采取了在创作中选取平淡事物和细节,并从中发掘新意的写作策略,其中展现的是对淡泊心境、安宁生活的认真体会与深深眷恋。这样的创作方法所产生的中和之美,不会在阅读时给人造成强烈的情感冲击,但却能不动声色地感染和感动读者。

总体来讲,曹丕诗歌和散文的“文士气”特征具有典型意义。其形式上表现为将寻常事物作为抒情基础,通过用典提升作品格调以及表现“哀而不伤”的诗意与气质。这是对人本精神的艺术呈现,也展现出对文学传统的传承意识以及对中和之美的追求。

综上所述,曹丕诗歌和散文创作对中国式审美的诠释集中表现为“文士气”,这也是中国古代文人较为普遍采用的一种文章写作方式。从中国式现代化的研究维度来审视,中国式审美之中蕴含着的是中国文化传统中独立自主的文化精神,而这在以曹丕为代表的诗歌和散文创作中则表现为中华民族注重人本与传承、崇尚理性与平和的文化精神。

参考文献

[1] 周星,黄筱玥.中国式现代化进程中的艺术学理论建设思考[J].视听理论与实践,2024(1).

[2] 魏宏灿校注.曹丕集校注[M].安徽:安徽大学出版社,2009.

[3] 孙明君选注.三曹诗选[M].北京:中华书局,2005.

[4] 河北师范学院中文系古典文学教研组编.三曹资料汇编[M].北京:中华书局,1980.

[5] 钱穆.现代中国学术论衡[M].北京:三联书店,2001.

[6] 范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[7] 芦春艳.建安七子诗歌与散文的互参方式[J].新纪实,2022(17).

[8] 张岱年,方克立.中国文化概论[M].北京:北京师范大学出版社,2004.