利用开放式球棍模型发展模型认知的教学实践

摘 要: 以新教材实验活动为基础,通过“3×n”教学模式构建“问题活动评价”主线,利用开放式球棍模型和自制教具,突破碳原子成键特点教学的重难点问题,驱动学生在搭建活动中分析问题、解决问题,实现知识的内化,培养模型认知的核心素养。通过课堂效果的评价,对模型搭建活动和课堂教学进行反思。

关键词: 中学化学; 有机化学; 模型认知; 开放式球棍模型; 碳原子成键特点

文章编号: 10056629(2024)12004407

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 教学分析

1.1 教学主题分析

“碳原子的成键特点”作为高中有机化学的开端,位于人教版化学(2019版)必修第二册第七章的第一节第一课时,要求学生了解碳原子的成键规律,基于有机碳骨架的结构特点认识有机分子结构和官能团,进而认识有机化合物之间的转化[1]。本章设置了“实验活动8”——搭建球棍模型,通过小组拼接简单的有机化合物分子模型的方式,包括甲烷、二氯甲烷、乙烷、乙烯和乙炔等5个分子模型,引导学生认识碳原子的成键方式和特点,帮助学生从微观的分子结构和化学键的视角探析有机化合物的结构特点[2]。

新教材以甲烷的结构作为起点,从结构的角度构建烷烃、同系物、同分异构体等概念,在了解结构的基础上进一步介绍有机物的性质。相较于旧人教版,新人教版更注重有机物的成键和结构[3],这种改变表明编写者构建高中生有机化学知识框架的理念发生了变化,要求教师在教学中更加注重知识螺旋式上升的逻辑关系,发展学生的学科核心素养。

1.2 教学现状分析

对深圳市50名高中一线化学教师进行访谈中发现,高一学生由于没有学习过结构化学,无法从理论上认识有机物的空间结构,学生虽然知道甲烷是正四面体结构,但对其形成原因,以及延伸的原子共面、共线等立体问题则难以理解;在传统的新授课中,一般教师比较强调物质的结构式、结构简式等书写,导致学生缺乏对有机物分子空间构型的理解,在碳碳双键、碳碳三键的认识上,不能建立起对应的逻辑联系,难以认识到化学键之间的差异,从而对高二选择性必修阶段的学习造成了迷思概念。

关于有机物的教学研究,王磊曾提出从“分子组成、碳骨架、官能团、基团相互影响、化学键”等角度入手,初步构建学生认识有机物结构和性质的思路[4]。

目前一线教师和学者们均倾向于从结构入手,利用分子模型帮助学生逐步建立有机物分子的空间位置和性质的联系。传统教学使用的球棍模型的大小、角度、化学键种类固定,学生在拼接时容易先入为主,缺乏关联分析。本研究采用开放式的球棍模型,用不同颜色大小的EVA球、不同的木棍为模型材料(如图1所示),结合系列搭建活动,引导学生进行探究实践,构建碳原子成键特点的知识体系,发展学生模型认知的核心素养。

2 教学目标

(1) 通过开放式球棍模型的搭建认识碳原子的成键特点,从微观的化学键视角探析有机分子空间结构和性质的多样性。

(2) 通过有机分子的球棍模型与符号表征相结合,构建认识有机物的思维模型。

(3) 通过搭建模型与客观事实相互印证,对搭建的模型进行分析和修改,梳理搭建思路,形成严谨求真的科学态度和探究意识。

(4) 通过课堂教学了解有机化学在生产、生活中的应用价值和对社会发展的贡献,从结构的角度解释有机物种类繁多、应用广泛的原因。

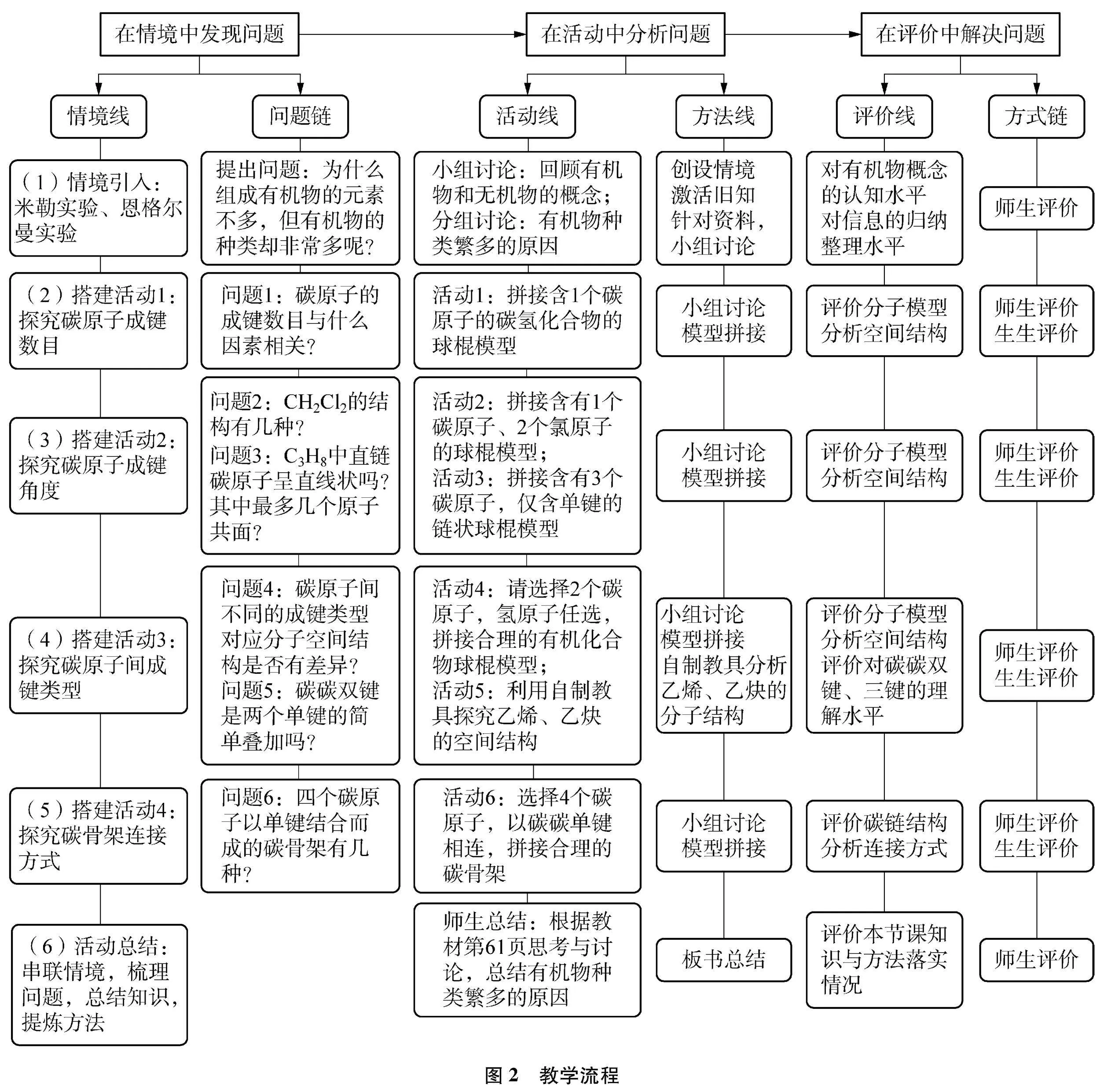

3 教学流程

基于教学内容和教学现状分析,参考钱扬义教授在“1+8”套餐深度教研的理论与实践中提出的“3×n”教学模式[5,6],设计本节课“3×6”教学流程,如图2所示。利用开放式球棍模型搭建的核心活动,让学生了解碳原子的成键特点,理解有机物种类繁多、应用广泛的本质原因。

4 教学过程

4.1 情境引入

[视频]米勒实验、恩格尔曼实验。

[资料]目前发现和合成的物质已经超过1亿种,其中80%以上都是有机物,有机物在日常生活和生产中的应用非常广泛。

[讨论]根据资料,分组讨论有机物种类繁多的原因。

[提问]为什么组成有机物的元素不多,但有机物的种类却非常多呢?

[讲述]碳作为组成有机物的核心元素,研究其原子的成键特点,对我们分析和理解有机物的结构,进而掌握相关性质是有现实意义的。本节课我们将借助开放式球棍模型,一起来完成相应的搭建活动,探究碳原子的成键特点。

4.2 搭建活动1:探究碳原子的成键数目

[活动1]学生选择合适的材料,拼接含有1个碳原子的碳氢化合物的球棍模型。

[问题1]碳原子的成键数目与什么因素相关?

[学生模型展示]如图3(a、 b)所示。

[回答]由于碳原子的最外层有4个电子,因此碳原子与氢原子成键时,会形成4个共价键,并据此拼接出以上两种结构。

[追问]以上两种模型均正确反映了碳原子的成键数目,但是成键的“角度”却不相同,哪一种正确反映CH4的空间结构呢?

[提供证据]根据X射线衍射实验,证明甲烷呈正四面体结构。

[引导]碳原子共价键的本质是共用电子对,共用电子对之间存在着相互作用,同学们能否从这个角度分析为什么甲烷会呈四面体结构呢?

[总结]相对于平面结构,正四面体结构的∠HCH更大,斥力更小,结构更加稳定。

4.3 搭建活动2:探究碳原子的成键角度

[活动2]学生选择合适的材料,拼接含有1个碳原子、2个氯原子的球棍模型。

[问题2]CH2Cl2的结构有几种?

[回答]根据活动1中的分析,推测CH2Cl2只有一种空间结构。

[点评]实验证明CH2Cl2呈四面体结构,进一步验证了活动1中对甲烷结构的分析。

[活动3]学生选择合适的材料,拼接含有3个碳原子、仅含单键的链状球棍模型。

[学生模型展示]如图4(a、 b)所示。

[问题3]C3H8中的碳原子呈直线状吗?其中最多有几个原子共面?

[回答]C3H8分子中的碳原子呈折线形,直链形碳链并不是指碳原子之间呈直线形;根据球棍模型分析可得,C3H8分子中共面的原子最多有5个。

[概念认识]类似于C3H8和CH4这种结构特点,分子之间相差n个CH2的物质,称之为同系物。

[提炼]通过活动2中的两个拼接活动,在搭建烷烃类有机分子中,除了考虑碳原子的成键数目外,还需要关注碳原子成键的角度问题,这与碳原子以共价键的形式成键、共价键之间存在相互作用相关。

4.4 搭建活动3:探究碳原子之间的成键类型

[活动4]学生选择合适的材料,使用2个碳原子,氢原子任选,拼接合理的有机化合物球棍模型。

[学生模型展示]如图5(a、 b、 c)所示。在氢原子数目不限的条件下,多数学生可以拼接出图6的a模型,只有极少数学生可以拓展到b和c两个模型,但对这两个分子空间结构的认识仍存在疑问。

[问题4]碳原子间不同的成键类型(C2H6、 C2H4、 C2H2)对应分子空间结构是否存在差异?

[回答]根据活动2分析,碳原子成键时需要满足一定的角度,从而令成键电子之间的斥力最小。在拼接C2H6的空间模型时,可以看作甲烷的四面体结构的延伸,如图5a所示。在拼接C2H4的空间模型时,从成键角度越大、斥力越小的角度出发,当三个键形成平面三角形时,成键电子之间的角度为60°,斥力最小,空间结构最稳定,如图5b所示。在拼接C2H2的空间模型时,当成键电子角度为180°,斥力最小,空间结构最稳定,如图5c所示。

[活动5]师生利用自制的教具模型(图略),共同探究C2H4和C2H2的空间结构。

利用四个橡皮筋绑在玩具球上,模拟CH4的成键角度,往四面体方向拉扯,形成四面体结构(6a),释放其中一条橡皮筋时,便自发地形成了三角形结构(6b),借此模拟C2H4中碳碳双键与碳氢键的角度;再释放一条橡皮筋,自发地形成了直线形结构(6c),借此模拟C2H2中碳碳三键的角度与碳氢键成键角度。

[问题5]学生在拼接乙烷的碳碳单键时,用了不同于C—H键的小木棍,意味着C—C单键和C—H键是不一样的化学键;学生在拼接乙烯、乙炔中的碳碳双键、碳碳三键时,却使用了相同的小木棍,那是否意味着碳碳双键、碳碳三键是单键的简单叠加呢?

[回答]查阅数据,碳碳单键键能为345.6kJ/mol,碳碳双键键能为610kJ/mol,碳碳双键的键能并不是碳碳单键的两倍,因此碳碳双键、三键并不是碳碳单键的简单叠加。

[追问]根据上述分析,应该如何对之前的模型进行修改呢?

[学生模型修改]如图6所示。

[提炼]通过活动3的分析,碳原子之间的成键形式包括单键、双键和三键,不同的成键形式意味着不同的分子结构,在搭建模型时要考虑不同的成键形式对应的成键角度,认识到双键或三键与单键之间是存在区别的。

4.5 搭建活动4:探究碳骨架的连接方式

[活动6]学生选择合适的材料,使用4个碳原子,以碳碳单键相连,拼接合理的碳骨架。

[问题6]4个碳原子以单键结合而成的碳骨架有几种?

[链状模型展示]如图7(a、 b)所示。

[环状模型展示]如图8(a、 b、 c)所示。

[回答]含4个碳的链状碳骨架有2种,环状碳骨架有3种。

[追问]根据上述碳骨架,补充氢原子,写出分子式,分析不同模型的分子式特点。

[概念认识]如图7(a、 b)、图8(a、 b、 c)所示,分子式相同、结构不同的分子之间互为同分异构体。

[提炼]通过活动6的分析,有机物碳骨架包括链状和环状,涉及主链和支链等问题。在搭建有机物分子模型时,应该在考虑碳骨架形式的基础上,综合碳原子成键数目、成键角度以及成键形式等进行思考和分析。

4.6 课堂总结

[思考交流]根据本节课的搭建活动,总结有机物种类繁多的原因。

[总结]有机物种类繁多的原因包括:(1)碳原子的成键数目,满足碳四价原则;(2)碳原子的成键角度,要使碳原子成键时斥力最小;(3)碳原子之间的成键类型,包括单键、双键和三键,不同的成键类型对应着不同的成键角度;(4)碳骨架类型,有链状和环状;(5)同分异构现象的存在。需要注意的是,这几个因素需要系统分析,不能孤立看待。

5 教学评价

5.1 学生反馈问卷

本课教学后,对三个教学班发放调查问卷,收集学生的反馈评价。问卷采用李克特式量表的形式,每一题包括5个选项:非常同意、同意、一般、不同意、非常不同意,分别记为5分、4分、3分、2分、1分,问卷经本市三名高级教师修改审定,内容效度达标。共发放问卷146份,回收145份,有效138份,具体内容和形式如表1所示,5个评价目标的总体平均分如图9所示,反映了学生对本课重难点知识学习的自我评价。

学生对本课的总体满意度为4.74分,说明学生较认可基于开放式球棍模型搭建的小组合作学习方式,能体验探究的过程和乐趣。评价目标I的整体得分4.82,说明通过联系碳的原子结构、化学键等旧知识,能帮助学生认识碳原子成键数目及原因,学生对此的接受程度较高。评价目标II的整体得分4.66,说明学生已初步形成碳原子成键需要满足一定角度的观念,但在延伸分析有机物的空间构型时学生仍有困难,如第6小题得分4.52,说明学生缺乏一定的空间想象及分析能力,如何从具体的模型认知到抽象的符号认知有待进一步探讨研究。评价目标III的整体得分4.62,说明部分学生对碳原子的成键类型及对应空间结构的掌握还存在困难,其中第10题得分4.46,结合访谈发现可能是由于缺乏系统的结构化学知识,学生难以从分子结构稳定性的角度理解空间构型的差异;利用自制教具能一定程度降低理解难度,还需要加深理论学习,构建完整的知识体系。评价目标IV整体得分4.72,说明通过模型的拼接活动,学生对碳骨架和同分异构体等概念接受程度较高。

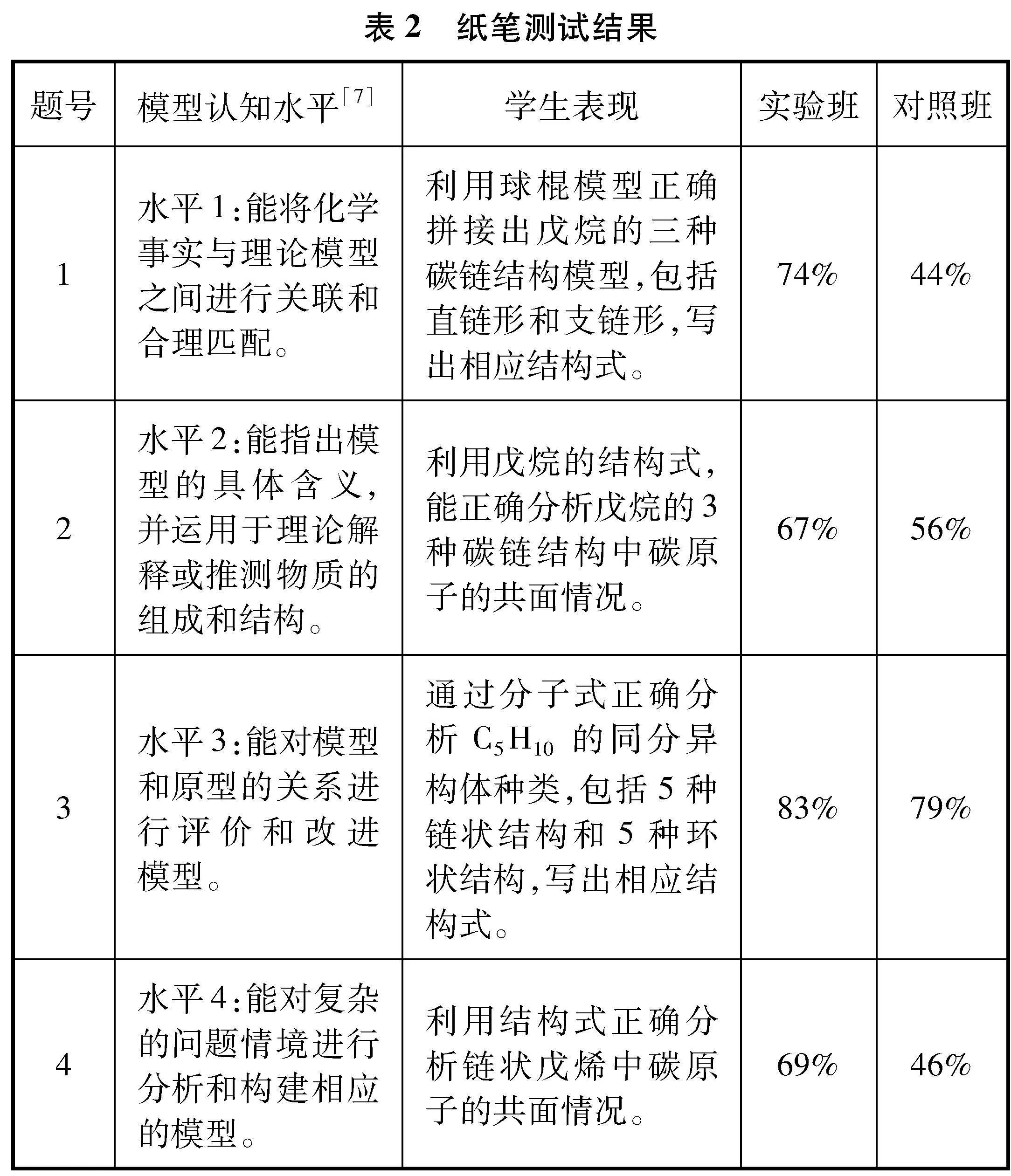

5.2 纸笔测试

为检测学生模型认知的发展水平,在实验班和对照班进行相同的纸笔测试作对比研究,其中对照班采用传统球棍模型进行教学,其他环节一致。测试题如图10所示,结果如表2所示。

根据水平1、水平2的测试结果,实验班学生在戊

烷链状结构的分析和推论表现更好。结合访谈,他们在异戊烷和新戊烷的模型搭建中能综合考虑碳原子的成键数目和成键角度,正确拼接分子模型。而对照班的部分学生仅考虑碳原子的成键数目,没有分析成键角度,但由于传统球棍模型限定角度,他们也能拼接出“正确”的模型。此外,实验班的学生更多地注意到碳碳键、碳氢键属于不同的化学键,从而使用不同的木棍进行拼接。

从水平3的结果看,两班表现差异不大。结合访谈发现,学生在利用分子式分析同分异构体时,基本从碳原子的成键数目和碳骨架的两个因素进行考虑分析。根据水平4的结果,实验班学生在利用结构式分析共面问题的表现上更加突出,学生在使用开放式球棍模型进行拼接时,需要关联分析成键类型和成键角度,因此从具体模型过渡到符号表征的联系分析中表现得更好。

6 教学反思

相较于传统的球棍模型,由于开放式球棍模型对小球代表的原子种类、搭建角度、化学键类型等不做限定,故对学生搭建有机物思路的逻辑性提出更高的要求。本课通过一系列搭建活动,引导学生在搭建过程中综合考虑碳原子的成键数目、成键类型及对应角度、碳骨架的形式等因素,初步构建学生学习有机物分子结构的发展线索。在教学过程中,教师应该注意引导学生将模型搭建和符号书写结合起来,相互印证,实现与有机物的空间结构认知的统一,培养学生由化学符号分析和理解有机物空间结构的能力,进一步发展学生模型认知的核心素养。

参考文献:

[1]王晶, 郑长龙主编. 普通高中教科书·化学必修第二册[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019: 60.

[2][7]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 21~22.

[3]张强, 陆卫星. 基于新旧教材编排变化的结构化教学设计——以新人教版必修二“认识有机化合物”为例[J]. 化学教与学, 2021, (8): 38~42.

[4]王磊. 基于学生核心素养的化学学科能力研究[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 17.

[5]钱扬义, 唐云波, 李绮琳. “1+8”套餐深度教研的理论与实践[M]. 广州: 广东教育出版社, 2020: 3.

[6]陈德成, 钱扬义, 黄倩莹. 基于手持技术“3×n”教学模式的“金属钠与氧气反应”教学设计[J]. 化学教学, 2022, (2): 36~42.