林风眠艺术创作之启示

[摘 要] 今时今日,艺术创作过程已经不是一个能够自由主观抒发的过程,而是变成了掺杂着诸多杂念的一次任务,这就使绘画过程并不快乐,甚至产生了过多的焦虑,这是不应该的。结合艺术家林风眠大师的绘画作品,从其成长经历、时代背景和思想等方面,致力于解决自身创作阶段中的重要问题——明确创作目的的同时应该保持一种内心状态来进行中国画创作。

[关 键 词] 艺术创作;林风眠;中国画;《仕女图》;《芦塘秋鹜图》

有一则关于苏轼的故事写道:“东坡曾在试院以硃笔画竹,见者曰:‘世岂有朱竹耶?’坡曰:‘世岂有墨竹耶?’善鉴者固当赏于骊黄之外。”苏轼的反问,所凸显的就是绘画的真实问题。你难道见过世界上有黑色的竹子吗?黑竹、红竹都不是现实存在中的绿色竹子,画家有悖常理,画一种非现实的存在?形似的描摹并非真实,文人画与一般绘画的根本不同,就是要到“牝牡骊黄之外”寻找真实,画家作画是为自己心灵留影。文人画家所追寻的这种超越形似的真实是一种“生命的真实”[1]。中国文人画自诞生起,就以表达、抒发作者的内心情感为目的,作为述说作者心事的承载物,绘画成为文人抒情的过程。

一、因何“摹古”

在艺术创作中,我们一直进行“摹古”,尝试站在巨人的肩膀上探求中国画的魅力,从笔墨、图示、意境等方面进行学习和模仿。同时,在面对古人已经近乎完美的画作时,我们这些后来者不由得在今日中国画之创作上陷入深深的思考。正如贡布里希在《艺术的故事》中提出的:到底是不是已经发掘出了艺术的全部潜力,因而确实没有任何未竟之业留给后人?那每个时期的艺术家同样面临着关于艺术创新的难题。艺术作为上层建筑,必然与经济基础的发展产生联系,艺术的发展创新是不可阻挡的客观需要。随着世界的发展,更具活力、更具反叛性的后来者出现,成为艺术创新的主要推动力量。

在对中国画不断革新的过程中,林风眠就是一位古为今用、“中西融合”理念的倡导者和实施者。在创作上,他MXIoif9V4KFN/HJ0zvmnGQ==尊重中外绘画和民间艺术的优秀传统,但拒绝墨守成规,反对因循守旧的思想;主张东西方艺术融会贯通、取长补短,以本民族文化为基础,推陈出新,发展新的中国艺术。他的作品追求意境、神韵的表达和技巧的表现达到统一,从而实现真实性与装饰性的统一;构图紧凑,但不觉局促,浓郁明亮的色彩在强烈中显示出柔和、在单纯中蕴含着丰富,形成自己独特的风格。[2]

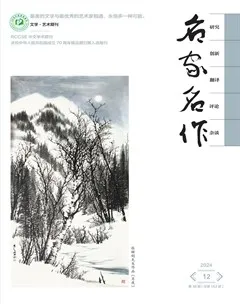

在林风眠创作的一系列戏剧人物作品中,虽然表现的是中国传统仕女的题材,表现形式是传统的以线造型,但更突出线条轻盈、流畅、简洁的特点,通过彩墨的赋色,展现出了人物的立体效果。与西方人物画的写实性不同,我们会在其中发现立体派的人体以及野兽派和后印象派塞尚赋色的影子。林风眠吸收了西方绘画赋色的浓艳,以及冷暖对比强烈的色彩组合,使得作者主观情绪的表现更加直接和强烈,更注重内心之中对于女性美好的、理想的形象的表达。在作品《仕女图》(见图1)中,一个坐姿优雅、低眉拈花的柔情四溢的女性形象跃然纸上,通过中西融合的技法将气韵生动的特点完美地展现出来。这与他童年时期丧母经历是紧密相关的,我们发现其作品中的女性以重复的形象出现,一幅画面中多个女性以同一形象出现,笔者认为这些女性是作者对于母亲的思念,对母亲温柔、善良性格的外化表现。

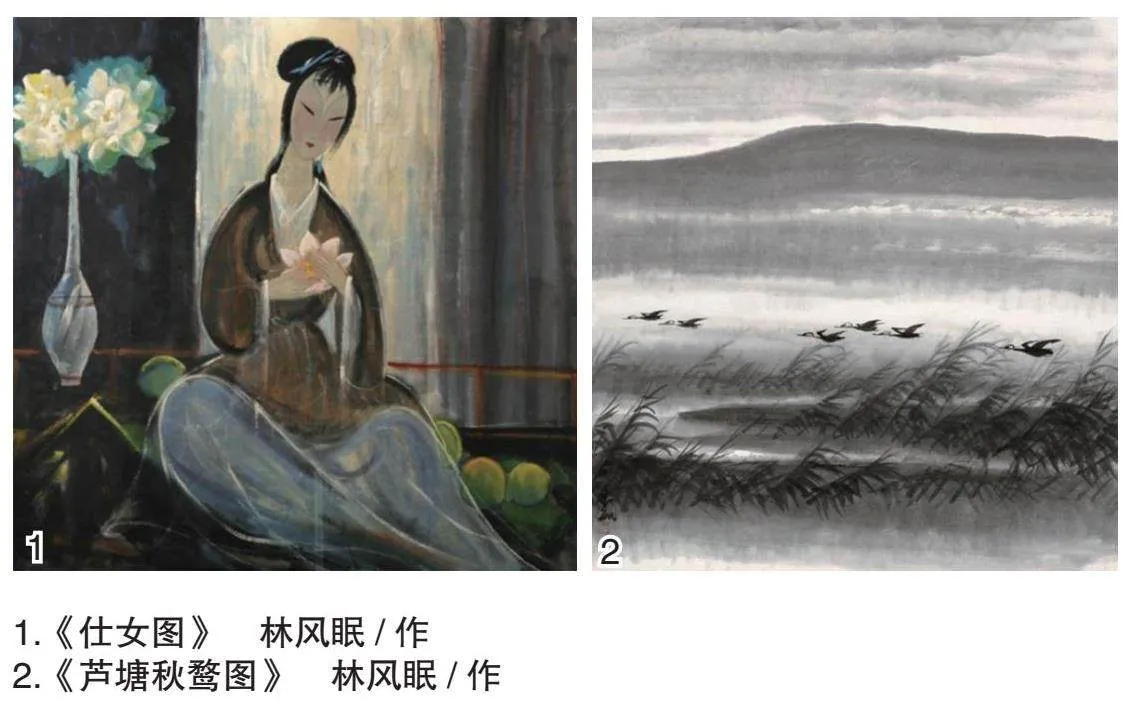

在风景画的创作上,林风眠充分吸收了西方油画颜料浓厚鲜艳的色彩,在激烈的冷暖搭配中,令观者产生奇妙的视觉体验。在作品《芦塘秋鹜图》(见图2)中,其风景并非对客观事物的再现,正如倪瓒萧瑟简练的山水一样,抛去了政治等宏大叙事,将内心世界进行呈现。林风眠以渔村、河岸滩涂题材创作出数量较多的作品,飞掠芦苇而过的水鸟、随风摇摆的芦苇丛、静静流淌的河流、停靠在远处的渔船,以及出现的渔民。这几个关键要素在内容上构成了一首动人的诗歌。

在画面构成中,黑白灰、点线面组成一幅和谐统一的画面,视觉中心处的水鸟灵动轻快,速度飞快地穿梭而过,与远景厚重的山峦形成对比。在理性地分析过后,从感性的角度融入其中,使得我们能够从现实的烦恼和压力中抽出身来,幻想成为一只自由的水鸟,感受着广阔的天空、清凉的和风……

朱良志在《南画十六观》一书提道:“老莲的高古,不是高出世表,不及人事,不是通过古来排斥今,不近人情……老莲境界高古的绘画,表现的是他当下的感觉,解决的是他人生的困境。他刻意创造高古的境界,用意却在‘今’的跃现。”[3]也就是说,正是因为“今”——当下生命的体验,才去追寻“古”——过去。林风眠对古今中西的兼收并蓄,是因其内心对“今”的思考而生发的,而不是孤立地为“古”而“古”、为“新”而“新”。 文人画作为一种超越形式的思考,是为了生命的呈现。

当我们尝试着通过史书对作者的经历进行研究且与自己的经历相结合,接近作者的内心世界后,会对作者的心境产生这样或那样的共鸣,也会对古今中西多样的表现形式产生更加深刻的理解。艺术对自然的反映实质上是对艺术家本人的内心、本人的嗜好、本人的乐趣的反映,综合起来就是对作者本人生命体验的反映。我们对于笔墨形式不断进行模仿练习,但形式遵从着内容的需要进行改变。只得其形不知其意,对我们的帮助和提升相当有限,常常会得到事倍功半的结果。正如倪云林画作的题识中特别标明时间,而在画面中却有意抽去时间一样,无论是暮春、盛夏还是阳秋等,都将其处理为清冷的世界。我们只对表面的图示形状、用笔用墨进行描摹,却没去思考其笔墨背后所遵从的画面主题、作者思想情感的表达,缺少实践经历所带给我们的真切的内心感受,在实践过后没有将感性的体会“收集”并进行理性的分析,没有做到“古”与“今”的结合、理论与实践的结合,所以不能从本质上将古人创作的精髓吸收到自身的创作中。

二、生命的呈现

林风眠的作品是结合自身的生命体验创作出来的,其创作风格的变化分为三个阶段,分别是沉郁浪漫、揭露现实、诗意孤寂。第一阶段,年轻时期的林风眠曾在法国留学,西方浓厚典雅的赋色、对比强烈的色彩搭配以及野兽派、后印象派艺术等对他产生了深刻的影响,这一阶段的创作风格为沉郁浪漫。第二阶段,面对中华民国时期劳动人民生活的艰苦以及残酷的社会现状,林风眠愤然创作了《人道》《痛苦》等一系列作品,这些作品在借鉴野兽派手法和立体派风格的基础上,更多表现出凝重的人文主义情怀,实现了超越形式的表达,表达了对国民党政府的不满和失望。第三阶段是落寞孤寂的风格,其50岁以后的作品虽不乏轻快、明丽、辉煌的色调和情境,但许多作品笼罩着一层孤独寂寞的薄雾。林风眠一再重复这寂寞的意境并非有意,只是喜欢而已,但正是这无意中的情感流露才是发自肺腑。郭沫若将这三个阶段进行结合并做出了这样的总结:“人生的苦闷,社会的苦闷,全人类的苦闷,都是血泪的源泉,三者可以说是一根直线的三个分段,由个人的苦闷可以反射出社会的苦闷来,可以反射出全人类的苦闷来。”

在理论学习的基础上,笔者对“生命的呈现”产生了这样的理解:生命并非只有一种状态,而是有时间、空间等几个维度的阶段性的状态,正如从小学、初中、高中至大学一般,我们在每个生命阶段都具有不同的体验和感悟,从而对生命产生不同的理解。将时间段再缩短一些,以每个月来进行限制,每个月的“我”随着物质的不断运动,意识也将随之发生变化,自觉或是不自觉的,意识到的或是没有意识到的,让“我”想听一些歌来烘托“我”的心情,想说一些话来表达我的心情,那为什么不能去画一些画来记录自己的生命过程、表现自己的内心旋律呢?或许这正是艺术创作的灵魂所在,不论是绘画、书法、音乐,还是一切文艺作品的创作,无不体现出作者本身或是作者所想要表达的个体或人群具有的典型性的“生命体验”。

三、表现内心旋律

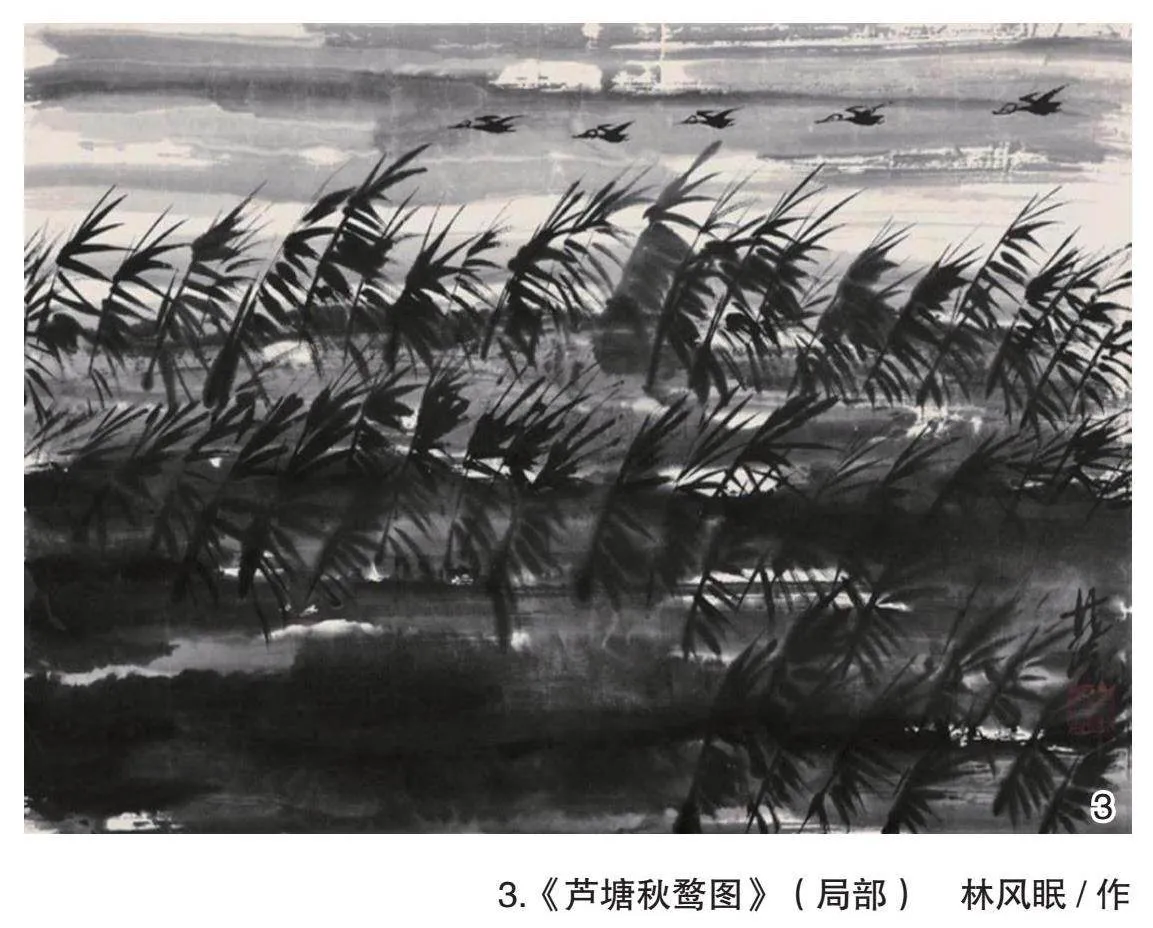

经过对林风眠所处的历史背景与其本人经历的了解,我们能够更深刻地从他富有个性、情绪的绘画语言中感悟出道理来,理解一个画家的内心,其中包括艺术在内的人生经验,可以给我们的创作提供参考范例。很多时候我们甚至不知道自己的思想和追求,说不上来,无法描述,这该怎么去表达呢?不妨将音乐与画面结合起来,沉浸其中去感受,选择一首最符合内心旋律的歌曲,表达出自己对这首歌曲的感觉。绘画语言能够准确地表达出作者的内心所想,呈现出风格迥异的绘画特点。以林风眠的水墨画《芦塘秋鹜图》(局部)(见图3)为例,前景是具有沉淀感的厚重的滩涂,上面生长着的芦苇随风摇摆着,有节奏地起伏着,忽高忽低,让无形的风有了形状,数只水鸟迎风飞翔,穿梭于芦苇林之上,赋予画面灵动的生气。用清水与淡墨渲染出的湖面与水泊将画面中的块面连接起来,水与土壤相互交融,芦苇在水中投射的倒影,密布的、有层次感的乌云,以及完整、大块面积连绵的远山与前中景的复杂形成对比,呈现出孤寂、氤氲的画面氛围,前中后景的黑白灰色块,正如乐谱中的中高低音一般和谐统一地构成一幅水乡之景。

导演姜文在《诞生》一书中讲道:“电影《阳光灿烂的日子》的胚胎来源于马斯卡尼的歌剧《乡村骑士间奏曲》,意大利音乐‘哗’地一下把我带回到了我几乎忘却的时间。”也就是说,姜文在拍摄以前已经有旋律在他的脑海中荡漾,有心结在他内心占据,不吐不快,他的生命感悟在电影中得到了完美的呈现。

生命的体验亦有阶级人群、历史时间等条件之分,在对古人形式语言的运用过程中,形式语言中所蕴含的思想情感也会一定程度上在艺术作品中体现出来。笔者在观影过后,也对《乡村骑士间奏曲》产生了无比喜爱之感,然而这首对未来的世界充满无限幻想且无比向往的曲子却与本人对于现所处时代的感受、现阶段的生命感悟有所不同。它不像现在虚构的故事那般甜美和谐,它有荒谬和迷惘的味道,有疯狂的梦境的味道,它的味道就像那些不再想自我欺骗之人的生活的味道,或许当时与理想只差那一步之遥,太阳落下山去,我们进入了漫漫长夜,如今已陷入万丈深渊。挪威作曲家格里格所作的《索尔维格之歌》的旋律更符合笔者对于世事不公的咏叹,对于胜利辉煌过后的落寞暗淡的悲哀。但是正如歌曲中所唱的那样“春天不再回来,夏天也将消逝,一年年的等待,但我始终深信,你一定能回来”,虽然内心难忍忧伤,却依然对未来的世界充满希望,保持坚定的信念。那在绘画创作中如何用笔墨语言表现出来呢?这就需要在日后的实践中多多探索尝试。

中国山水画创作不是机械地重复,不是对客观的描摹,而是真情实意的抒发,如果艺术家可以随心所欲,那么每一件作品都会代表一种新风格、一种新“主义”,不受限于“艺术是表现”或“艺术是构成”,这与过去所说的“艺术是模仿的自然”无异。 正如开头提到的,中国文人画创作自诞生起就是抒发作者内心的途径,墨色的焦浓重淡清、笔法的勾皴擦染点,中国画丰富的笔墨语言是情绪和思想完美结合的承载物,我们需要更加深刻地对传统笔墨进行学习和凝练,与当今的时代发展进行融会贯通,把握时代的脉搏,表达自己最真切的生命体验。

因此,笔者也尝试在绘画之前询问自己现阶段的生命体验,希望将它们融入自己的画面中来,这就让画的主题有了一个方向,更使画在形式表现上有了一个情感方向,这样每一条线条、每一点墨点、每一处皴擦就如同乐谱中的音符,和谐统一地组合在了一起。一幅画作就是创作者一次成功的情感表达、思想倾诉,若能寻得知音引发共鸣,固然是人生之幸,然高山流水,知音难觅,能够在纷乱繁杂的世间保持自己生命的旋律不被干扰并进行自由的抒发,就已经非常珍贵了。

参考文献:

[1]朱良志.文人画的真性问题[J].中国书画,2013,(12):66-71.

[2]降真.明末陈洪绶的高古绘画花事与佛心[J].公关世界,2018(2):42-43.

[3]魏美鸽.厨川白村与中国现代文论[D].哈尔滨:黑龙江大学,2021.

[4]汪霖霖.姜文电影艺术风格论[D].石家庄:河北师范大学,2013.

作者单位:福建师范大学美术学院

作者简介:陈嘉懿(2000—),男,汉族,广东梅州人,硕士研究生在读,研究方向:中国画。