“泽障”释义

[摘 要] 《说文解字》中“阪”字释义为:“坡者曰阪,一曰泽障,一曰山胁也。”“山胁”释义为各辞书所收录。“泽障”在《汉语大字典》中作为“阪”的训释词,其义未得到解释,且未见其他辞书对其进行解释,“泽障”意义不明。研究认为,“泽障”的含义为“陂与池的分界线”,它未能被各辞书解释的原因在于“陂”字字义的分化与同义他字的代替。

[关 键 词] 词义训诂;《汉语大字典》;阪;泽障;山胁

一、“泽障”的含义

第二版《汉语大字典》(以下简称《大字典》)中阪字第二个义项为:“泽障。《说文解字·阜部》(以下简称《说文》):‘阪,泽障。’”而《大字典》未完整说明“泽障”一词的含义,故试以此文进行补充说明。

“泽障”一词在传世文献中最早见于《诗经·陈风·泽陂》:“彼泽之陂,有蒲与荷。”《毛传》:“陂,泽障也。”孔颖达将“泽障”释为池岸,孔疏:“正义曰:‘泽障,谓泽畔障水之岸。’”“泽障”始于汉代,通过查阅其在汉代的使用情况发现“泽障”之义当为池塘,包括池塘的湿地与周围坡地,而非只是指代池岸。依据《毛传》,将“陂”字在汉代以前的相关语料罗列如下:

①《子夏易传》卷一:“平陂则险矣,有往则复矣”又卷十一:“无平不陂,无往不复。”

②《晏子春秋》卷七:“征山林陂泽不专其利……陂池之鱼以利贫民。”

③《通玄真经》卷八:“水用舟涉用䦊,泥用輴,山用樏。夏渎冬陂,因高为山,因下为池。”

④《吕氏春秋》卷二十六:“高而危则泽夺,陂则埒。”

⑤《国语·越语》:“故滨于东海之陂,鼋鼍鱼鳖之与处。”

⑥《韩非子·有度》:“伺其危险之陂以恐其主。”

从上可见“陂”字的四个义项:倾斜∕险峻(例①);斜坡(例②);壅塞(例③④);边际(例⑤⑥)。从“陂”的字形上看,其本义是第一个义项——倾斜,延伸出斜坡义后,因常以斜坡阻水,故“陂”可与“岸”重合,进而产生“岸边”义(例⑤)和边际义(例⑥)。汉代释例如《史记·高祖本纪》:“其先刘媪尝息大泽之陂。”孔颖达盖因此将“泽障”释为池岸。孔说虽不误,但释为“池塘”则更贴合“彼泽之陂,有蒲与荷”之本意。原因在于池中水量会不断变化,旧时湿地可为今日坡地,残留在土壤中的水分供蒲、荷等水草生长。

汉时“陂”的字义范围扩大,具体表现为“险峻”义与“水利工程”义的使用频率增加。前者如:《战国策》卷十七:“高陂北陵乎。”《韩诗外传》卷一:“令苛则民乱,城峭则崩,岸峭则陂(一说陂作阤)。”《易林》卷四:“高阜山陵(峻),陂阤颠崩。”此义的出现源于“陂”倾斜义的发生地点由池泽扩迁至山丘,如《释名·释山》第三:“山旁曰陂,言陂陁也。”《冯曲阳集》:“陂山谷而问处兮。”《傅司马集》:“悠悠隔山陂。”都将“陂”与山丘联系在一起。

后者表现为以“陂”的“斜坡”义来命名蓄水池,如“陂池”。《说文·阜部》:“陂,阪也。一曰沱也。”段玉裁认为“沱”当为“池”,陂池二字互训,兼言池塘内外。

《说文解字注》:“一曰池也……陂得训池者。陂,言其外之障;池,言其中所蓄之水;故曰刘媪尝息大泽之陂,谓大泽之旁也。曰叔度汪汪若千顷陂,即谓千顷池也……凡经传云:‘陂池者’兼言其内外,或分析言之,或举一以互见,许池与陂互训。”

这与以下几种说法一致:

①《周礼注疏·秋官司寇五》:今云:“陂障之水道,谓障泽为陂之时,于泽通水入陂之道曰池。”

②《广雅·释地》:“泽,池也。”

③《尚书正义·泰誓上》:“土高曰台,有木曰榭,泽障曰陂,停水曰池。”

④《释文互注礼部韵略》:释云:“泽障曰陂,蓄水亦曰陂。”

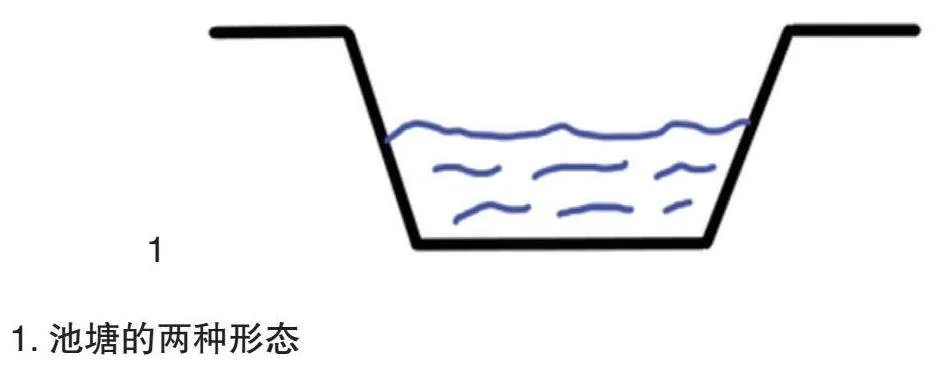

以上材料说明陂、池一体,是池塘中的两种不同形态(见图1,波线下为池,线上为陂)。

《说文》中以“阪”字释“陂”字。《说文·阜部》:“陂,阪也,一曰沱也。”《说文》对“阪”字的训释又引用了“泽障”一词。《说文·阜部》:“阪。坡者曰阪,一曰泽障,一曰山胁也。”“阪”“坡”互训。《说文·阜部》:“坡,阪也。”故仅论述“阪”字,汉以前“阪”字的相关语料如下:

①《诗·秦风·车邻》:“阪有漆,隰有栗。”

②《诗·小雅·正月》:“瞻彼阪田,有莞其特。”

③《孔子家语·五帝德》:“服牛乘马,扰驯猛兽,以与炎帝战于阪泉之野。”

④《六韬》卷六:“左险右易,上陵仰阪者,车之逆地也……左有深水,右峻阪者,车之坏地也。”

⑤《尉缭子》:“背水陈为绝纪,向阪陈为废军。武王伐纣背水济而向山阪而陈。”

⑥《吴子》:“行阪涉险,半隐半出。”

⑦《吕氏春秋》卷一:“善相丘陵阪险原隰。”卷十:“葬于山林则合乎山林,葬于阪隰则同乎阪隰。”

据以上语料可知“阪”字在汉代以前多指代山坡,同“险”“原”“隰”一起指代地形。随着释义的进一步细化,“阪”字开始与“险”“隰”二字连用,构成“阪险”(斜坡与山泽)①、“阪隰”(坡面与坡底)②。汉代以后,“阪”字仍多指代“山坡”。《战国策》卷二十六:“西有宜阳、常阪之塞。”《易林》卷二:“两轮并转,南上大阪。”

对与“泽障”密切相关的“陂”“阪”二字进行考察,可知“陂”原本多指池泽中的坡地,故“泽障”义为水池中的坡地;“阪”始终指代山坡。两字盖在更早时期便可通用,在汉时见于官方字书。故“阪”字一曰泽障,一曰山胁。二者发生地域不同,但实际上都指代坡地。“泽障”指池塘中的坡地。因池塘中的水量发生变化,水旱两地分界线也处于变动之中。池中湿地可在枯水期变成无水坡地,无水坡地也可在丰水期变为湿地。无论池塘水量盈竭,均由“泽障”一言概之,实际上包含池塘的水、旱两种形态。

二、“泽障”的性质

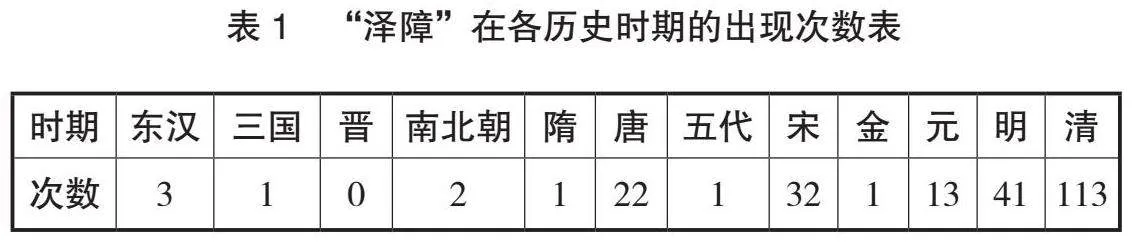

对于“泽障”性质的探讨,首先需要确定其是否为词。从频率标准来看,笔者根据“爱如生”数据库对“泽障”在各历史时期的文献使用情况整理如表1:

从数量上看,“泽障”在各历史时期的使用频率并不高;从所涉及的文献类型及文献内容来看,“泽障”多出现在与《诗经·陈风·泽陂》有关的注疏内容以及援引《说文》相关释义的各类字书和韵书中。在各历史时期,其他类型文献中出现的用例较少,目前可见两例。《文苑英华》:“决其泽障,成我井疆。”《毛诗稽古编·小雅》:“蔓草也,而湿生焉,则亦沮洳泽障而已。”至此可将“泽障”初步判定为汉代的化石语料。

从意义标准来看,“泽障”盖源于上文提到的“陂障”。事实上,“陂”“泽”二字在先秦时已开始连用。

①《诗经·陈风·泽陂》:“彼泽之陂,有蒲与荷。”

②《晏子春秋》卷七:“征山林陂泽不专其利。”

③《吕氏春秋》卷十三:“空中之无泽陂也,井中之无大鱼也。”

④《汉武帝内传》:“践赤县而游五岳,行陂泽而息名山。”

⑤《盐铁论》卷四:“夫寻常之汚不能溉陂泽,丘阜之木不能成宫室。”

⑥《易林》卷四:“露宿泽陂,亡其襦袴。”

“陂泽”(或是泽陂)与“陂池”都指代蓄水池,且“泽”与“池”互训。《广雅·释地》:“泽,池也。”所以“泽”当为陂塘中的湿地。“陂”又代指整个蓄水池,所以在无特别帮助的情况下,“泽障”与“陂障”是在汉代的用法是相同的。而许慎注意到二者的细微差别,故选用“泽障”而非“陂障”。

“陂障”最早出现在先秦,《国语·周语中》:“泽不陂障,川不舟梁。”《国语·周语下》:“决汨九川,陂障九泽。”依据文意,此时的“陂障”为一个词组。“陂”“障”二字连用盖为同义所致,“障”字本义为“阻隔”。《说文·阜部》:“障,隔也。”“陂”本身带有斜坡、倾斜义,面对水时自然具有“壅塞”义(见“陂”字在汉代以前的相关语料的③④),如《尚书·禹贡》:“九川涤源,九泽既陂。”在这一义项上的“陂”与阻隔义的“障”重合,因此连用。此用法沿用至汉代,同许慎生活年代相近的王延寿所著《孙叔敖庙碑记》中记载:“宣导川谷,陂障源泉。”从同义词的角度来讲,可进一步将“泽障”判定为一个词组。

三、“泽障”未被收录的原因

通过在“爱如生”电子语料库中对“泽障”及“山胁”二词分别检索,针对它们在不同历史时期文献的使用情况,制作表2:

“山胁”在多数历史时期的文献使用频率远大于“泽障”;运用“山胁”的文献不限于《说文》等字书和韵书,还包括佛经、诗歌、方志三类文献。

①《汉书·六王传》:“汉注作报山山胁石一枚,转侧起立高九尺六寸。”

②《华阳国志·蜀志》:“时青衣有沫水出蒙山下,伏行地中,会江南安,触山胁溷崖,水脉漂疾。”

③《大唐开元占经·彗星占上》:“满天下有知之士就高而居之也,无知之士流为粪土,耕于山胁。”

④《大毗婆沙论》:“命中乘彼中之有身往彼天处。至秒高山胁多闻王宫边。”

⑤《两宋多贤小集村·李方叔遗稿》:“云起山胁连樯去。”

⑥宋陆游《梅市暮归》:“白云横谷口,绿篠穿山胁。”

⑦《吴郡志·郭外寺》:“一曰归省而至,是山有息焉之志,因放锡禅坐于山胁石室。”

⑧《游金陵雨花台》:“微云泊山胁”“连樯去迟回”。

⑨《周文忠集》:“尝凿泉于山胁,号聪明泉。”

以上为由汉至宋时期的相关用例。明清时“山胁”常见于各方志文献,在戏曲中也偶见使用,如孟称舜《死里逃生》:“捱过这山胁,前途少周折。”由此可知,“山胁”的使用范围不限于字书及注疏类作品,它在诸释例中的含义稳定,均指向“山峡”。既然同为“陂”的训释词,为何“山胁”一词能沿用至近代,而“泽障”则未见于各辞书呢?有如下几个原因:

最主要的原因是“阪(陂)”字字义的分化。依据前文,至少在许慎时期,泽障与山胁均指代坡地,其细微区别在于两者的发生地点不同。首先,山胁指代的峡谷义为“山峡”所继承。“山胁”兼有“山旁”与“两山之间”两义,同“峡”字的含义重叠;其次,“胁”与“峡”自上古起便读音相近:二字同为叶部。“峡”为喉音匣母,“胁”为喉音晓母,发音部位一致①。最后,由于“山胁”的含义指向“两山所夹之物”,“峡”字指代“峡谷”的用法古已有之,西汉扬雄《蜀都赋》:“经三峡之峥嵘,蹑五屼之蹇浐。”二者含义重叠。“陂”的“山胁”义分化出来专指“峡谷”,“陂”字“泽障”义的指代对象主要为“池塘”。吕叔湘在1963年针对现代汉语词汇双音化指出:“非单字扩充的双音词,在组合之内也常常被压缩成一个字。”而“陂”本身便有“陂池、陂塘、陂埭、陂堰”等说法。当单字“陂”已能完整表达“斜坡、水池”之义,出于经济原则的考虑,与之同义的“泽障”便逐渐被代替,成为化石语料存在各文献中。

其次,是同义他字的代替作用。泽障的主要含义是隔绝池水,后来“陂”字的语义发展为专指“斜坡”或“水池”,“隔绝”义指代对象的范围不断扩大,与“际、畔”两字互训。因此,释义词“泽障”和它的语义重点“障”字可为其他同义字(词)代替,如“湖畔、池畔、隄(堤)障、水际、边际”。同义他字的出现,增强了语义的精确性,同时对“泽障”的出现频率产生影响。

四、结束语

《说文》中“阪”的训释词“泽障”义为池塘,包括池塘中的有水湿地与无水坡地。古代陂、池一体,往往合称。两者实际上是同一物体的两种状态:有水之地为池,无水之地为陂。因“陂”字存在“边际”义,“泽障”也可以指代岸边。鉴于此,可将《大字典》中“阪”字的第二条义项“泽障”解释为:“池塘中的湿地与旱地以及池岸。”

“泽障”一词未能同“山胁”一样流传至今的原因在于“阪(陂)”字字义的分化。首先,由于其“两山所夹之物”的峡谷义由“山峡”一词所继承,进而“阪”字仅专指“陂池、池塘”。而当单音词已能完整表义后,便会减少同义双声词的使用;其次,“阪(陂)”的使用对象范围扩大后,其含义指向“岸边、边际”。该义又可被“际、畔”等字所代替,进一步影响“泽障”的使用。导致如今“山胁”释义可见于各类辞书,但“泽障”仅见于各类注疏类作品、韵书及字书中,作为对“阪”字进行解释的化石语料而存在。

参考文献:

[1]王云路,胡彦.释峡、岬、(山)胁:兼论核心义与词义的走向[J].汉语史学报,2021(2):136-145.

[2]邵则遂,唐磊.论坡义地名词“阪”[J].长江学术,2017(1):121-128.

[3]鲁洪生.诗经集校集注集评.[M].北京:现代出版社,2014.

[4]伍宗文.先秦汉语复音词研究[M].成都:巴蜀书社,2001.

[5]汉语大字典委员会编纂.汉语大字典:第二版[M].武汉:崇文书局,2010.

作者单位:四川大学

作者简介:邓义超(1998—),男,四川自贡人,硕士,研究方向:中古汉语研究。