探析敦煌壁画“人神共造”的审美意象

[摘 要] 敦煌地处中国西北部,是丝绸之路的重要枢纽。敦煌壁画以故事画、经变画等形式不仅将佛教故事展现给世人,还反映了世俗民情。敦煌壁画有着上千年的历史,绘画参与者众多,画风各异,且经受千年战乱、自然侵蚀和人为破坏,形成了独特的“人神共造”的审美意象。

[关 键 词] 敦煌壁画;人神共造;审美意象;世俗性;残缺美

敦煌位于中国西北部,是古代丝绸之路的咽喉地带,其将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明联系在一起,促进了东西方文化的交流。同时,敦煌也是将中国的四大发明、养蚕技术、丝织技术等传到各国的重要地区。由于印度佛教的传入以及中印贸易的往来,敦煌文化与其他文化不断交织,使得敦煌壁画形成了独特的审美意象。

敦煌壁画沿着丝绸之路传入西域,并经西域传入敦煌,后再传入中原。从五代的“开创期”,到唐代的“辉煌期”,再到元清的“衰落期”,时间跨度长达千年,所以参与制作者众多,画风多样且水平各异。最重要的是,经过千年战乱、人为破坏和自然侵蚀,我们现在看到的是一种“人神共造”的敦煌壁画,具有独特的艺术审美。

一、敦煌壁画宗教与民俗的文化交融

敦煌壁画大多以佛教经典故事为主题,除表现宗教内容外,还有反映当时社会生产、生活的诸多画面。敦煌壁画不仅向世人展示了宗教信仰、宗教习俗等,还将人们的生活与宗教融合在一起。

(一)敦煌壁画中“神对人”的宗教性

佛教是世界三大宗教之一,其创始人为乔达摩·悉达多,也被后世称为释迦牟尼。据文献记载,他29岁出家修行,在一棵菩提树下参悟得道,并开始将佛教传播给世人。西汉末年至东汉初年,佛教经丝绸之路传入敦煌。释迦牟尼倡导佛教避世隐修,因此以岩壁开凿的石窟壁画成为佛教传播的主要途径。

敦煌壁画主要以两种形式来传播及宣扬佛教,一是本生因缘故事画;二是面对普罗大众的经变画,以通俗的方式展现佛教故事。

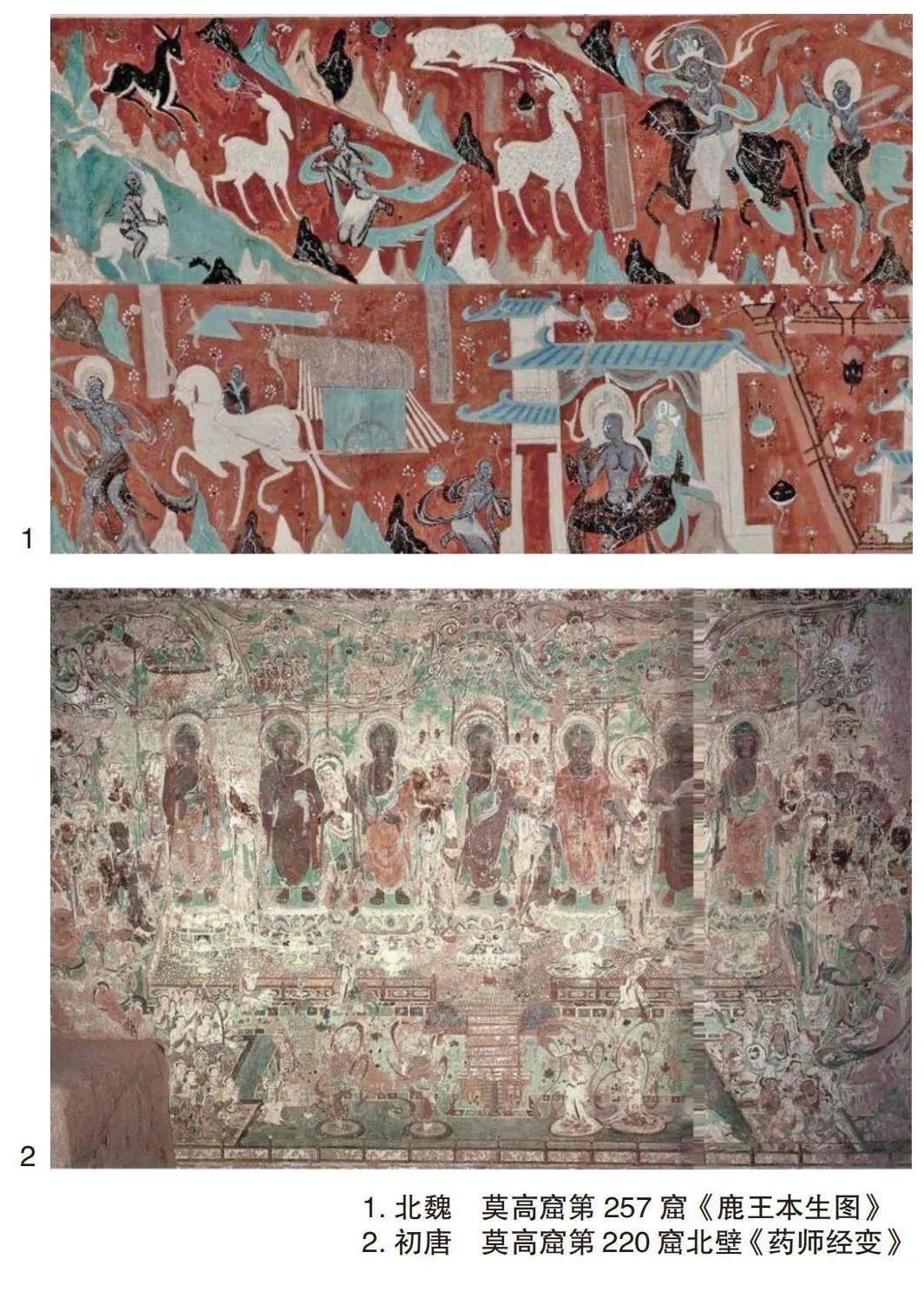

本生因缘故事画以表现佛陀的生平事迹以及教义为主。在敦煌壁画中最为经典的本生画是北魏莫高窟第257窟《鹿王本生图》(见图1)。壁画中九色鹿身体洁白,姿态高雅,它乐于助人,不顾自己的安危去救落水者,落水者承诺愿以一生去报答九色鹿的恩德,然九色鹿只要求不要将自己的行踪告知他人,落水者承诺不向任何人透露它的行踪。不久王后梦中梦见九色鹿便想要抓回来,国王放重金悬赏九色鹿的行踪。落水者被利益蒙蔽双眼,违背诺言将九色鹿的踪迹告知了国王。九色鹿被捕之后,将自己以身救人却遭到背叛的故事讲述了出来,国王为九色鹿的品德所感动,将落水者关押并还九色鹿自由。

经变画与本生因缘故事画不同,其以大型壁画为主,受中原文化意识形态的影响,展现了佛教文化与中原传统绘画的交融。唐代经变画衍生和盛行时期,构图以佛教尊像、菩萨等为主,构于画面中心,呈说法状,飞天穿梭于佛国世界的楼台亭阁之中。最有代表性的就是初唐莫高窟第220窟北壁的《药师经变》(见图2)。

(二)敦煌壁画中“人对神”的世俗性

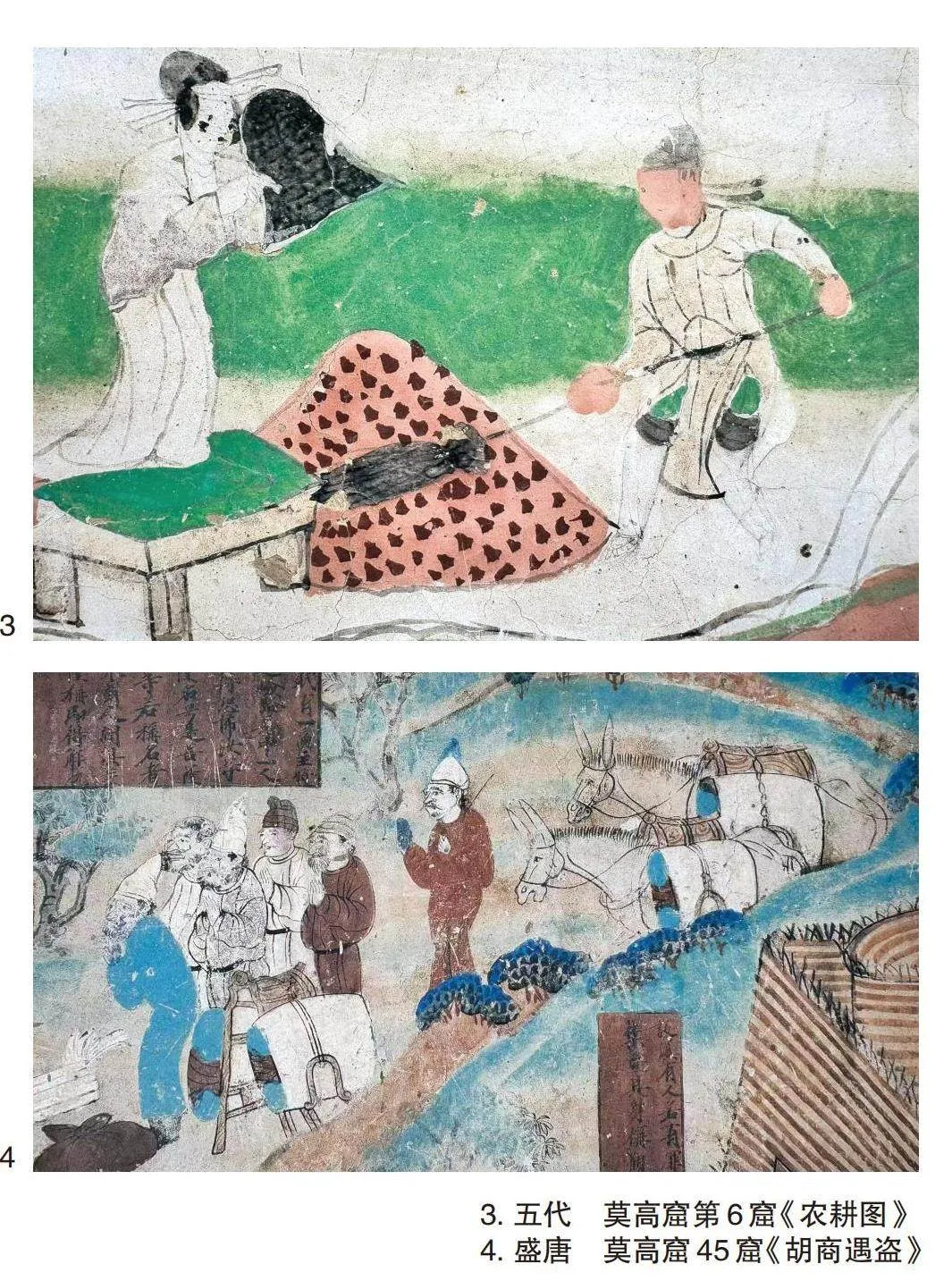

敦煌壁画中不仅有佛教题材,还展现了当时的生活场景,可以说是将当时的历史画在了壁画上。例如,五代莫高窟第6窟《农耕图》(见图3)中农夫手持木锨在“扬场”,五代莫高窟第61窟《出猎图》中三人整装出猎,手持立鹰,肩扛铁锤,后背箭囊。在敦煌壁画中,也有描绘商队经过丝绸之路的情景,如盛唐莫高窟第45窟《胡商遇盗》(见图4),一群胡商头戴帷帽,着圆领袍衫,面部留有胡须,在遇到强盗时,他们乖乖卸下鞍架上的货物,双手合十,祈求观音菩萨保佑。

在敦煌壁画中,描绘当时生活场景的画面除上述提到的外,还有初唐莫高窟第321窟南壁的《大杂院》(见图5),两男子在院中斗殴,前者撕裂了对方的裤腿,旁边化身佛祖的妇女正在劝阻;中唐莫高窟第468窟北壁的《学堂》(见图6),刻画了在书院中教师教育惩戒学生的画面,被惩戒的学生回首望向教师,以表悔悟,而周围的学生对此也是警觉观望,这个场景反映了当时教师为了学生学有所成而采用的教育方式,其也是当时真实生活场景的再现。

二、敦煌壁画“人神共造”的审美意象

(一)“人”与“神”的浪漫信仰

费尔巴哈曾讲:“宗教的前提是,意志与能力之间、愿望与获得之间、目的与结果之间、思想与存在之间的对立或矛盾。”从情感上看,人永远追求幸福、美满,但事实上人类总是充斥着痛苦和无情。所以,人类通过宗教幻想一个完美的天国世界,并通过对神灵、天国的崇拜试图来解决这一矛盾。这也是敦煌佛教艺术兴盛的原因。从敦煌壁画中我们能看到“人与神之间的关系”,也能从侧面引发人们对“人神共造”审美意象的思考。

1.现实生活与精神寄托

佛教在敦煌的兴起,改变和影响了民众的现实生活,同时也反映了民众的某种情感寄托,而这种心灵的寄托最终反映在艺术创作中。

敦煌佛教艺术的兴盛,是基于人们对美好生活的一种追求和向往,从而通过敦煌壁画表现出来。由于当时社会动荡以及豪门贵族的压榨,民众的生活困苦不堪,所以他们把佛教所宣扬的精神解脱思想作为信仰,之后又放大到对一切生活困苦的精神需要。在敦煌壁画中就有许多对众生告诫与度化的图像,如高耸的城门、宽大的宅院和旷野的丘陵,这些画面都是现实生活中人们对美好生活的追求和向往。敦煌壁画中也有许多儿童形象,他们大多是对现实生活的写照,活泼、天真,在西方净土世界中以“化生童子”来表达对未来的憧憬和愿望。在《西方净土变》中,表现了飞天优美、欢愉的舞蹈姿态,她们或双飞起舞,顾盼呼应,或单身飞舞,婉转遨游,展现出了潇洒轻盈的动态之美。

2.参与者的“众与杂”对来世的浪漫想象

敦煌壁画究竟出自谁之手?何人又缔造了精美绝伦的敦煌壁画?据史料记载,公元366年乐傅和尚开凿了第一个洞窟,到目前为止,无数不知名的工匠们用他们的智慧和双手成就了敦煌壁画的辉煌。

从敦煌壁画中发现早期的壁画具有浓郁的西域风格。由此可猜测,在丝路贸易兴盛的年代,中原、印度、希腊、波斯的艺术和文明在敦煌汇聚和交融,西域的僧人、画师们留步敦煌。早期,很多壁画很可能就是这些西域高僧和画师们亲手所为。有史料记载,敦煌本土画工很早就开始学习创作壁画,而这些画工一部分是被授予“节度押衙”的工匠,另一部分属于寺院的寺户或常住百姓,也有许多研究者认为敦煌的画师大多来自民间。由于敦煌佛教艺术的兴盛,许多世家望族、皇亲贵胄倾尽所能从被流放的画师和中原聘请的私人画师为其洞窟绘制,使其家族繁荣昌盛,经久不衰。笔者认为,正是参与敦煌壁画的画工众多,工种身份不同、种族不同、水平参差不齐,才形成了独特的审美意象。在北周莫高窟第296窟《福田经变》中(见图 7),就有敦煌画工和木匠在进行绘制的情景,他们在阴暗潮湿的洞窟里进行智慧与技术的结合,这些画工创作的敦煌壁画的内容大多都来自生活的世俗场景以及对来世和理想世界的浪漫想象。“众与杂”的特质使敦煌壁画形成了别具一格的审美意象。

(二)神奇的“综合样式与色彩”

“综合样式”是指敦煌壁画并不都是同一种样式,不同时期、种族使得壁画风格千差万别,形成了敦煌壁画独特的“综合样式”。在当时的艰苦环境下,画工如何绘制敦煌壁画,以及画工是如何在没有灯仅有火把的情况下对画进行配色、构图的呢?这些在我们今天都是很难去完成的作品,他们是如何做到的呢?就是这些超乎想象的方式,才构成了敦煌壁画神秘的“综合样式”。由于敦煌壁画所用的是天然矿物颜料、植物颜料和人工合成颜料,如初唐莫高窟第57窟 《弥勒说法图》,经过岁月的洗礼,含有铅的颜料,尤其是白色颜料,与空气发生氧化反应,使颜色变成了黑色、灰色、土黄,所以我们现在所看到的人物肤色呈现出黑色或者灰色等。而在历史的长河中,并不是所有的颜色都会变化,即使变化的也会程度不同。这样的色彩变化不仅没有让壁画形成遗憾,反而形成了一种新的审美意象,给予观赏者们更多的灵感,也形成了一种独特的艺术形式。

1.时间轴上的“残变与奇幻”

在上千年的历史长河中,敦煌壁画受到自然因素的破坏也是导致画面变得斑驳与奇幻的原因之一。敦煌所在的地理位置在我国西北部地区,由于受到风化侵蚀和长时间日照的影响,使得敦煌壁画遭到了破坏。

在敦煌壁画早期,画工学习西域壁画的画法,使用不同纯度和明度之间的调配,对人物的面部及皮肤进行晕染,用以表现人物的立体感。根据史料记载,敦煌壁画所用颜料的特殊性也是造成敦煌壁画残变的主要原因。敦煌壁画以天然矿石、云母粉为主要颜料,由于敦煌地理位置偏远,颜料供给不足,因此在人物的皮肤上使用了含大量铅的白色和肉色。如北魏莫高窟第254窟《尸毗王割肉救鸽》(见图8),经过雨水的浸泡,使得敦煌洞窟的墙体发生了破裂,壁画上的颜色也随之变得模糊不清,其中大量人物的相貌、线条变得断断续续,肤色也由于长期氧化与雨水的冲刷变成黑色、灰色、淡黄、赭石等。其中壁画中所用的天然矿物颜料大多都不易变色,所以敦煌壁画经过日积月累的侵蚀、氧化,不仅没有因此而暗淡褪色,反而依旧保持原有的色彩和亮度,使得敦煌壁画呈现出“残变与奇幻”。这种不经意的形式,使敦煌壁画形成了一种新的美感,更具审美张力。

2.人为影响带来的“破坏与神秘”

1900年,敦煌莫高窟藏经洞的发现引起了世界性的广泛关注。当时时局混乱,清廷对此没有采取任何保护措施,致使大量珍贵文献流失海外。从美国人华尔纳用特质的胶水将壁画进行黏附,到当时民国政府将俄罗斯流亡者安置在敦煌石窟中做饭、烧火,再到莫高窟成为开放的旅游热点,大量游客参观时呼出的二氧化碳与壁画中的铅、铜元素发生化学反应,使壁画也发生了变色和脱落,如初唐莫高窟第220窟《维摩诘经变》(见图9)。

近代以来这些人为黏附、剥离、划痕等使敦煌壁画表面更加残破不堪,甚至看不清本来的模样。但这些“人为痕迹”并没有让敦煌壁画失去艺术美感,“真实e8161f7d7e1427865057b67a2ff2b2de与神秘”的艺术样式为敦煌壁画蒙上了一层神秘的面纱。

三、结束语

敦煌壁画,这一承载着千年历史的艺术瑰宝,历经自然侵蚀、人为因素等得破坏,使其形成残旧、斑驳的痕迹,这种斑驳的痕迹不是人工合成所能达到的效果,是时间的印记,是自然与人为力量交织下的沧桑感的沉淀。正是这种斑驳与残旧,成就了敦煌壁画“人神共造”的审美意象。

参考文献:

[1]徐玉琼.从敦煌莫高窟壁画看佛教艺术的本土化[J].怀化学院学报,2013,32(6):77-78.

[2]赵生良.敦煌石窟全集:民俗画卷25[M].北京:商务印书馆,2005:5-6.

[3]费尔巴哈,王大庆,刘磊.费尔巴哈哲学著作选集:下卷[M].北京:商务印书馆,1984.

[4]史苇湘.敦煌历史与莫高窟艺术研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2002:394.

[5]郭旺学.“中西合璧”的艺术张力:敦煌早期壁画艺术创作研究[D].上海:上海师范大学,2010.

[6]谭彬清.唐代敦煌壁画中飞天形象的审美意象研究[J].景德镇学院学报,2023,38(4):122-126.

[7]车文科.北周敦煌壁画菩萨造型研究[D].兰州:西北师范大学,2023.

[8]吴钰,陈强.敦煌壁画装饰图案的创新设计及与文创产品的融合[J].时尚设计与工程,2024(4):57-59.

[9]苏雨欣.敦煌壁画的艺术特点与传承展望分析[J].艺术市场,2024(1):58-59.

[10]刘阳.《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259窟考古报告》正式出版[J].石窟与土遗址保护研究,2024,3(1):72.

[11]张小刚.从肃北五个庙看敦煌西夏石窟艺术的谱系:五个庙石窟研究之二[J].敦煌研究,2024(4):73-85.

作者单位:云南大学