莫高窟第323窟《张骞出使西域图》的壁画及榜题考释

[摘 要] 建造于初唐晚期的莫高窟第323窟是敦煌石窟中的“原创性”洞窟,是敦煌石窟群中仅存主题为佛教史迹画内容的一窟,其北壁西端的《张骞出使西域图》是我国现存最早的描述张骞第二次出使西域的画面。令人疑惑的是,壁画内容皆有史可据,结合榜题却发现与历史上记载的张骞出使西域有出入,或有讹误,或为附会。第323窟《张骞出使西域图》以敦煌本地人对佛教的认识和需求为前提,堂而皇之地出现在敦煌石窟壁画中,构成全新的视觉认识,在漫长的敦煌石窟营建历史中,成为壁画中的历史记忆。

[关 键 词] 敦煌莫高窟;第323窟;《张骞出使西域图》;壁画;榜题

作者简介:金池(2001—),女,汉族,河南郑州人, 在读硕士研究生,研究方向:美术考古与艺术文化。

郭泽源(1998—),女,汉族,山西吕梁人,在读硕士研究生,研究方向:图像与造型语言研究。

一、敦煌莫高窟第323窟简介

第323窟没有具体的建窟年代记载,学者推论建于初唐晚期。分前后两室,结构独特,前室残,人字披顶;主室平面方形,覆斗形顶,正壁(西壁)开一平顶敞口方形龛,窟顶藻井画团花井心,四披各画千佛二十二列。西壁平顶方形龛中的一佛二菩萨二弟子为清代重塑,皆立于莲花座上。窟中龛顶、窟顶及其他三壁上的壁画多为初唐原作,南北两壁画佛教史迹画、东壁窟门南北两侧画戒律画,壁画内容丰富多彩,涉及佛教史迹、山水风景、人物故事等多个方面,线条如行云流水,色彩历经千年仍绚丽夺目,渲染和透视关系处理得当,体现了唐代绘画艺术的高发展水平。

第323窟的建造动机可能与初唐时期的佛教发展、僧侣活动以及历史文化背景密切相关,此窟以佛教史迹画为主要题材,目的是向敦煌居民宣扬佛教,不仅是初唐时期佛教发展的见证,也是研究丝绸之路历史和中外文化交流史的宝贵资源。

二、《张骞出使西域图》壁画内容

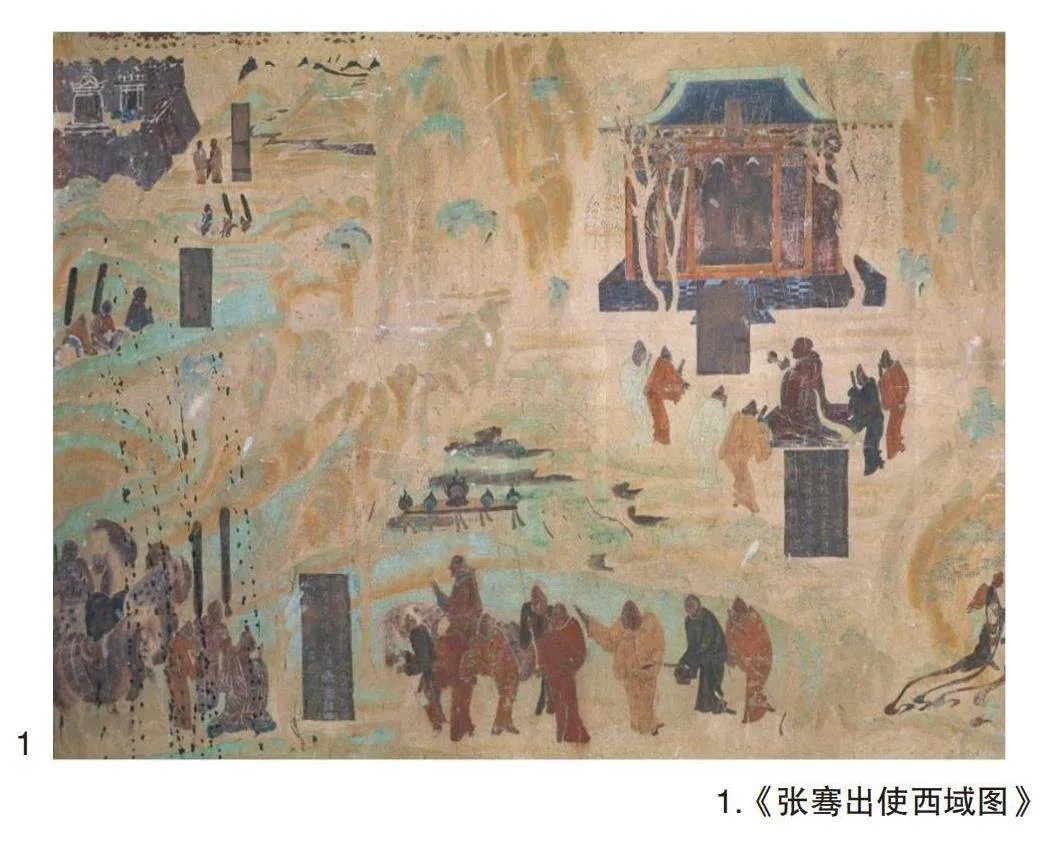

《张骞出使西域图》位于北壁西端,画面呈“凹”字形构图,由四个连续的情节组成,依次是汉武帝礼拜金人、派遣张骞出使西域、张骞队伍持节西行、张骞队伍抵达大夏国(见图1)。

第一部分:汉武帝礼拜金人。该部分绘于壁画右上部,宫殿建筑庄严肃穆,其匾额上书写着“甘泉宫”三字①,内置二站立状金人,身着袈裟,头发梳作高肉髻,似乎是佛陀形象,下方榜题方框中的文字已模糊MELIDbNtqt9MpqkwZ2vg5Q==不清。汉武帝被六名官员簇拥,双手捧香,顶礼膜拜,左右臣属皆手持笏板,作俯身行礼状。墨书榜题:“汉武帝将其部众讨凶奴,并获得二金[人]长丈余,列之于甘泉宫,帝为大神,常行拜谒时。”这一部分主要描述了汉武帝破匈奴得二金人,供奉于甘泉宫内,同群臣礼拜的情景。

第二部分:派遣张骞出使西域。位于全图下层的送行场面,帝王骑于马上,举手挠指作讲话之态,身后侍者持长柄华盖,左右环绕着八位随从。对面的张骞一行人双手持笏,跪拜辞行,于阗花马①身上驮着丝绸物品。榜题为:“前汉中宗既得金人,莫知名号,乃使博望侯张骞往西域大夏[国]问名号时。”这一部分描绘了帝王派遣张骞到西域寻问金人名号,张骞一行辞别的场面。

第三部分:张骞队伍持节西行。在左侧中部,层峦叠嶂的山脉延至天际,张骞在队伍前列,二侍从骑马紧随其后,榜题中的文字风化难辨。这一部分描绘的是张骞率领随从前往西域。

第四部分:张骞队伍抵达大夏国。左侧最上部表现张骞带领随从最终到达了大夏国,西域方城的入口耸立一佛塔,城门外站立二僧人。榜题仅存四字:“[至]大夏时。”

三、基本史实与榜题正误

壁画内容表现汉武帝获匈奴金人及张骞出使西域的历史,皆为有据可循的信史。《史记·匈奴列传》载:“其明年(元狩二年)(公元前121年)春,汉使骠骑将军霍去病将万骑出陇西,过焉支山千余里,击匈奴,得胡首虏万八千余级,破得休屠王祭天金人②。” 《汉书·张骞传》称张骞出使西域为“凿空”之举。《魏书·释老志》最早记载了这件事情:“……获其金人,帝以为大神,列于甘泉宫。金人率长丈余,不祭祀,但烧香礼拜而已。此则佛道流通之渐也。”③该记载与壁画内容、构图相吻合,有可能是创作的文字底本。

然而结合史书记载,发现榜题与历史是有出入的。霍去病打败匈奴获金人、汉武帝派遣张骞出使西域均是史实,但这两尊金身是否是佛像?派张骞出使西域的目的是否是去问金人的名号?榜题中还出现了帝王名号的误用,是画师无心之失还是有意为之?基于以上疑问,下文对提出的问题进行探究。

(一)祭天金人身份

依据榜题所书,这两尊造像应是匈奴人祭天仪式中的金人,并非佛像。关于祭天金人的身份,学者们纷纷发表了不同的见解。在《汉魏两晋南北朝佛教史》中提及了中国北方古代的匈奴部落,他们以金人为神来祭神。汤用彤先生即认为祭天金人是匈奴祭祀祆神的偶像④。温玉成先生在《匈奴休屠王祭天金人考》中指出,匈奴于公元前209年占领昆仑山,可能受到当地西王母崇拜的影响,祭天金人有可能就是西王母的象征。陈序经先生认为,在公元前2世纪末,印度的佛像雕刻还没有开始流行,此时霍去病获得的祭天金人不太可能是佛像⑤。

回到洞窟营造的原点,该窟可能是针对当地居民开设的佛教知识讲堂,壁画上的佛塔、僧人都彰显着佛教气息,显然头顶肉髻、身披袈裟的金人是被当作佛像描绘。

(二)张骞出使西域的目的

历史上张骞曾两次出使西域。第一次是公元前138年联络大月氏夹击匈奴,虽然未达到政治目的,但沟通了中国与西亚的关系,促进了东西方经济、文化的交流。第二次是公元前119年联络乌孙夹击匈奴,乌孙没有作战想法,但与汉朝结成友好关系,为丝绸之路的开辟奠定了基础。《魏书·释老志》:“及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠之教⑥。”张骞在那里滞留年余,大夏、大月氏等国流行佛教,不排除他带回有关佛教信息的可能性,但佛教的传入和张骞出使西域之间缺少实质性关联。因此,榜题中书写张骞赴西域是为询问金人名号是略显牵强的。

张骞出使西域为开辟丝绸之路做出了巨大的贡献,但实际上与金人并无关系,时间上也大有出入。这是涉及佛教何时传入的问题,比较普遍的说法是东汉的第二代皇帝汉明帝在位时(公元57—75年)。《后汉书·西域传》中有载:“世传明帝梦见金人长大,顶有光明,以问群臣。或曰:‘西方有神名佛,其形长丈六尺而黄金色。’帝于是遣使天竺问佛道法,遂于中国图画形象焉⑦。”

显然这是佛教徒根据史实加工出来的故事,这与佛教徒在唐初的地位可能有直接的关系。在初唐道居佛先的情况下,佛道之争是不会停止的。佛教徒力图把佛教传入汉地的时间提前,以此与道教相抗衡。

(三)帝王身份

根据榜题内容,第一部分带领群臣礼拜金人的帝王为汉武帝,而第二部分派遣张骞出使西域的帝王变成了前汉中宗,让观者不明所以。据《后汉书·章帝纪》载:“二祖谓高祖、世祖。四宗谓文帝为太宗,武帝为世宗,宣帝为中宗,明帝为显宗①。”由此可知“中宗”是汉宣帝刘询(公元前91年—公元前49年)的庙号,他是汉武帝刘彻(公元前156年—公元前87年)的曾孙。许多学者(如金维诺、张振新、孙修身等先生)都认为,榜题中的“汉武帝”和“前汉中宗”是同一人,尤其是孙修身先生指出,榜题本身“既得金人”一句的“既”字,似乎有呼应上文的意思,暗示在甘泉宫拜谒的帝王和遣使问名号的帝王是同一人,有一定说服力②。且中国帝王的各种称号复杂,壁画的绘制者有可能搞混前汉中宗的所指。然而从图像上看,明显发现两位帝王的长相差异较大,鼻子、下巴和耳朵的形状完全不同。

不论是笔误还是有意为之的“暗示”,画师在此处提到前汉中宗,可能与汉宣帝囊括西域的成就有关。宣帝二年(公元前72年),汉王朝派出十六万骑兵,联合乌孙、乌桓、丁零三国进攻匈奴;公元前60年,设立西域都护,日逐王率领几万大军向汉朝投诚,成为宣帝朝的一大盛事。从张骞开始,汉匈战争持续了七十多年,直到匈奴日逐王投降,西域才真正落入了汉朝的统治之下。

在初唐时期,佛教信仰与民间信仰相互融合、相互影响。石窟艺术作为一种宗教艺术形式,不仅体现了佛教的宗教信仰,还融入了民间信仰和传说故事。可以合理猜想:从历史真实角度看,榜题有误,壁画也有误;然而从画师的主观认知来看,榜题和壁画均无错误,反映的是其当时对历史的认知,暗示着初唐时期曾存在关于通西域历史的、同正史记载存在较大差异的民间传说,主要人物不但有汉武帝、张骞,还有为通西域做出重大贡献的汉宣帝刘询。

四、《张骞出使西域图》的历史与时代意义

建造于初唐晚期的莫高窟第323窟是敦煌石窟中的“原创性”洞窟,是敦煌石窟群中仅存主题为佛教史迹画内容的一窟,这些佛教史迹画的出现,是佛教中国化的标志。莫高窟第323窟的《张骞出使西域图》不仅展现了张骞出使西域的壮举,还反映了佛教文化在中原地区的传播情况和当时社会的历史文化背景。作为现存最早的张骞出使西域的画面,该壁画的历史与时代价值深远而珍贵。

(一)历史文化价值

丝绸之路不仅是一条贸易通道,更是一条文化交流的桥梁。《张骞出使西域图》生动地记录了张骞出使西域的历史事件,这是汉武帝时期一次重要的外交和探险活动,它是研究汉朝时期历史、地理、文化等方面的重要实物资料,通过这幅画可以了解到当时汉朝与西域地区的政治关系、交通状况以及文化交流的情况,对于研究佛教文化交流和传播具有重要意义。

(二)时代精神价值

《张骞出使西域图》是研究丝绸之路历史和中外文化交流史的珍贵图像资料。作为现存最早的反映张骞出使西域的图像资料,几乎可以在任何有关“丝绸之路”的展览、图册和科普读物上看到,成为张骞出使西域的标志性图像,其以生动形象的方式呈现历史文化遗产,体现了中华民族对于张骞出使西域这一历史事件的认同和尊重。这种文化认同有助于增强民族凝聚力和自豪感。

参考文献:

[1]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1999.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,2009.

[3]魏收.魏书[M].北京:中华书局,2018.

[4]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[5]张振新.谈莫高窟初唐壁画《张骞出使西域》[J].中国国家博物馆馆刊,1981(00):115-119.

[6]马世长.莫高窟第323窟佛教感应故事画[J].敦煌研究,1982(1):80-96.

[7]孙修身.从《张骞出使西域图》谈佛教的东渐[J].敦煌学辑刊,1981(00):128-131.

[8]金维诺.敦煌壁画中的中国佛教故事[J].美术研究,1958(1):73-79,119.

[9]温玉成.匈奴休屠王“祭天金人”考[J].大众考古,2016(1):38-40.

[10]霍弘彦.“一带一路”文化融合的绘画表达 以敦煌323窟壁画为例[J].中国宗教,2017(5):68-69.

[11]沙武田.角色转换与历史记忆:莫高窟第323窟张骞出使西域图的艺术史意义[J].敦煌研究,2014(1):21-29.

[12]赵丑丑.敦煌高僧故事画研究[D].兰州:兰州大学,2020.

[13]陈叶青.莫高窟第323窟感通画及其佛教中国化问题研究[D].上海:上海大学,2022.

作者单位:西北大学艺术学院