开合之间——山东汉画像石中的“启门图”

[摘 要] 山东汉画像石在漫漫历史长河中留下了浓墨重彩的一笔,先民通过不同的技法在墓室、棺椁、祠堂砖面等区域进行装饰雕刻,生动鲜明地将当时人们的生活与思想表现于砖石之上。经过梳理可以发现,山东地区汉代“启门图”画像石历史悠久、形式多样,通过这些画像石可以了解其地域特性,更好地解读与探索汉人的丧葬观念、死生信仰,以及对死后世界的精神寄托和美好夙愿。

[关 键 词] 启门图;汉代;画像石;生死观;启门人

作者简介:饶晋源(2000—),女,汉族,浙江衢州人,硕士研究生在读,研究方向:美术学。

民以食为天、以居为安,其中“安居”是百姓乐业之本,门的存在决定了空间的守护、人们的进出以及与外界划界。“启门图”画像石是我国墓葬艺术中的一种,题材神秘而特殊,在门扉的开合之间,“门”和“启门人”就是最明确的要素。宿白首次在书中提出“妇人启门”的名词概念[1],随着图像的不断发现,学者们认为启门人的性别不限于妇人,故又有“半启门”“仙人半开门”[2]等相关名称衍生。

一

山东是汉画像石的重要分区,其中涉及“启门图”画像石的城县较广泛,现有发现中共有八幅属于山东地区汉代“启门图”画像石。

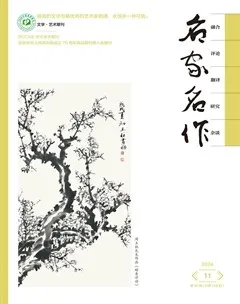

第一幅:山东邹城卧虎山墓M2南石椁东椁板外侧启门图像。山东邹城卧虎山墓M2南石椁东椁板内、外两面均刻有画像,内侧为龙凤珍禽与仙人,外侧大门划分左右,均刻铺首衔环,两虎翻腾,双犬蹲坐,极具对称性,门扉间清晰可见一人手持棍杖,侧身而出(见图1)。考古学家认为,半隐于门之人为门吏,墓葬年代推测为西汉晚期或东汉早期,是迄今为止发现的最早的启门图像[3]。

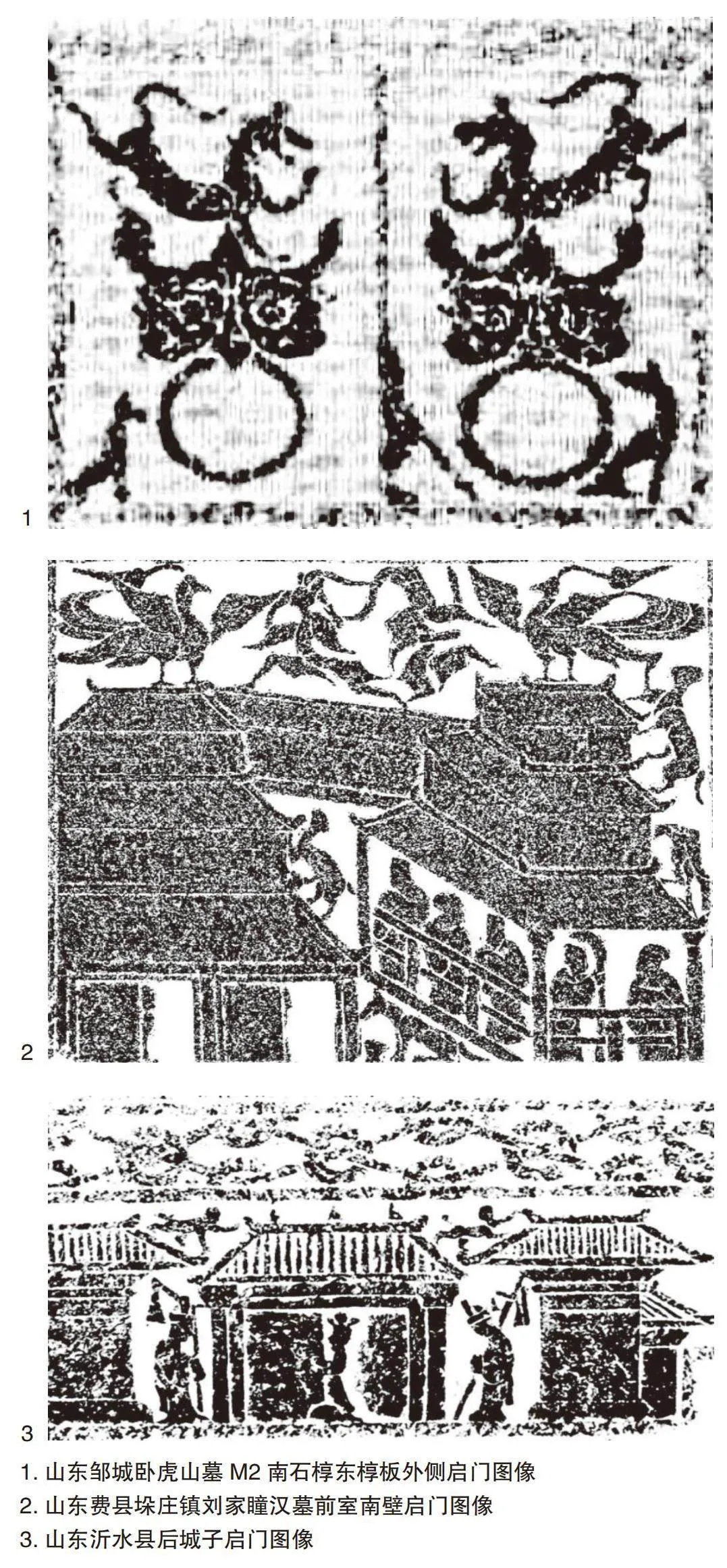

第二幅:山东费县垛庄镇刘家瞳汉墓前室南壁启门图像。该墓起初名为潘家疃汉墓,后改为刘家疃汉画像石墓[4],为东汉晚期墓葬。“启门图”位于前室南壁下方,主体为两座错落有致的楼阁,楼顶有羽人凤鸟齐飞,构图奇巧。建筑廊道相连,左侧三层楼阁有五人倚栏站立;右侧楼底隐约有侍女掩身于门后,侧身张望(见图2)。

第三幅:山东沂水县后城子启门图像。该图像采用散点构图,大门位于视觉中心,两侧有双阙耸立[2],门阙上方和两侧刻联璧纹,此图案象征着死后能升仙[5]。门吏对立于门外两侧,半扇门内有一女子侧身;内部空间描绘了杂技与奏乐场景,热闹非凡(见图3)。画面描绘了天界仙境,正中便是“天门”,连接着天上与人间,为东汉中期墓葬。

第四幅:山东苍山城前村画像石墓前室东壁门楣正面启门图像。该墓为汉桓帝元嘉元年(151年)墓,前车驾一马,后车驾羊,正准备进入门内世界。左侧建筑大门半开,门内一人拄杖,另一人执扇。旁屋可见启门人正打开另外半扇门,探身准备恭迎车驾(见图4)。题记写道:“小车耕驱驰,相随到都亭,游缴侯见,谢自便。后有羊车。”[6]

第五幅:山东嘉祥县郭家庄启门图像[7]。该图像依稀可见门上的铺首衔环,一小人正开启大门。

第六幅:山东牟平县昆仑山大白顶无染院启门图像。原画像石已断裂,可拼凑出一幅车马出行图,一人骑马一人在前,二人挑担;门前二仆在侧,门内一人头戴冠帽,整身露出,正双手抱胸待车马进门[7]。

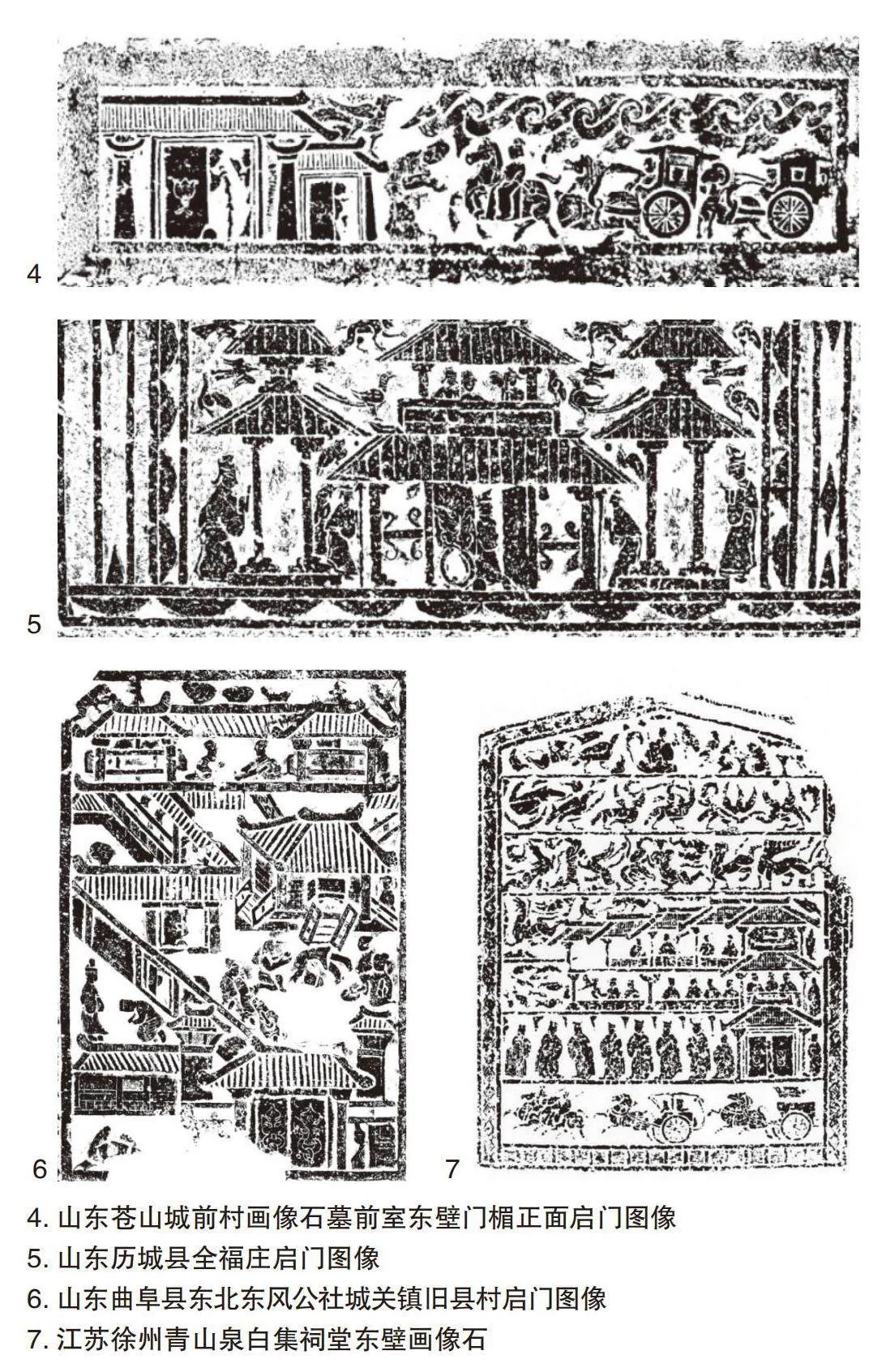

第七幅:山东历城县全福庄启门图像。该图像为东汉年间的楼阁双阙画像,四周饰有精巧的水波纹、垂帐纹等。启门画面在正中,一楼双阙,楼上三人扶栏端坐,四周飞鸟相逐;楼下侍者相对,一人轻启大门,侧身准备迎客(见图5)。焦德森对此的描述为:“楼下大门半启,露出一人”,“阙外二人执笏而立,建筑顶部饰猴、鸟”[8]。

第八幅:山东曲阜县东北东风公社城关镇旧县村启门图像[9]。该图像采用散点构图,下方双阙可见刻画的是天界,大门即“天门”。画面中着重描绘了偌大的庭院建筑,通过层层围墙划分出不同的内部空间:左侧正进行跪拜;上有二人相对,躬身跪地;中间刻画了围坐奏乐的杂技表演,戏子屈身翻滚,惟妙惟肖;门半启,门后之人微微露出一丝身影,更显神秘(见图6)。

二

《论语》[10]有云:“君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”汉代社会盛行儒家思想,重视“孝悌”,人们在生活中以孝道为先,在政治上以察举制选贤举能,其中一科便是“孝廉”。随着厚葬之风兴起,陪葬器物愈发华贵,于是墓室里的画像石便衍生出各类不同的题材与内容。《太平御览》[11]中记:“乌程吴逵……亲属皆尽……家徒四壁,昼则佣赁,夜还烧砖伐木……”“夫妻勤苦,期年中成七墓十三棺。邻里嘉其义,葬日悉出助之。”可见,厚葬风俗不止在皇家贵戚中流行,连民间穷苦百姓也力求“厚葬”。与此同时,谶纬之学开始风靡。谶纬是谶书和纬书的合称,指将一些偶然现象神秘化来决定社会安定的可能,通俗而言就是一种神学预言。这种社会思潮适应了皇亲国戚的需求,后渐渐渗透在世俗生活中。汉代多数权贵尤其是封建统治阶级也崇尚巫术神学,他们生前大多数安享富贵,死后通过画像石来展现其社会地位,天界场景、神仙瑞兽等题材也表达了人们渴望在死后世界延续荣光,体现了汉代“事死如事生”的观念[12]。山东自古以来便有“孔孟之乡、礼仪之邦”的美称,是儒家文化的发源地,儒家思想为汉画艺术奠定了深厚的思想基础。山东地理位置优越,毗邻两海,与多省接壤,交通便利,带动了画像石技术的普及与传播,我们可以从其他地区的画像石图像中窥见山东风貌。汉代山东经济发达,被赞为“膏壤千里”,并且幅员辽阔、人口众多,农业、手工业、冶铁业发达,为画像砖石批量生产创造了优良条件,为匠人开拓、创新与提升技艺创造了广大空间,促进了汉代石刻艺术文化的发展。

三

通过前文梳理可将山东“启门图”分为三类:第一类画面单一,仅刻一扇大门,无细致描绘人物身影,却是整幅图的点睛之笔;门上多有对称瑞兽与铺首衔环等元素,其中铺首有驱邪镇宅、守护安宁之意。第二类所传达的内容逐渐丰富,不只描绘单一独立的门扉,常与楼阁、庭院等一起刻画,启门人也不再位于图像的视觉中心;构图更多变,内容多绘世俗生活,辅以珍禽瑞兽、纹饰、人物等。第三类则是依附于车马出行画像中,主要内容转变为车马铁骑准备进入“天门”的场景,“门”的开合之间是对生与死的割裂与隐喻,启门人仿佛是决定内外空间转换的媒介,车队缓缓入门是生命的升华与荣光的延续,这种“由人至仙”的瞬间性叙事体现了巫鸿所提出的“情节型构图模式”。

汉代“启门图”画像石主要集中于川渝、鲁苏等地,各地图像风格迥异又紧密相关。川渝地区“启门图”中与历史圣贤故事相关的内容很少,画面主要与西王母、女娲伏羲等神仙相组合,多有完整连续的故事情节,且启门人均为女子,刻线柔美灵动,如临仙境;江苏地区主要集中于徐州,与山东地区的刻画风格有相似之处,但排列与意涵却不相同。例如,江苏徐州青山泉白集祠堂东壁画像石(见图7)描绘了三层自下而上的连续性情节:上层为神仙瑞兽,代表天界之景;中间着重描绘一座规整高大的建筑,楼上座无虚席,门外队伍有序,启门女子在迎接宾客;下方为车马出行,实为现实人间[13]。这类在山东地区不曾出现,可见“启门图”样式也存在着一定的衍生与演变。山东地区“启门图”画像石历史悠久,有独特的地域特色。从内容上看,山东“启门图”大多不具备主体的叙事性,描述的不是一连串的庞大故事,也不同于常见的宴饮乐舞、烈女圣贤、四神瑞兽等完整图像,而是以表现死后世界理想美好的世俗生活为主;启门图像通常融入仙人瑞兽、车马出行、伎乐等景象中,或与楼宇庭院组合出现。从构图上看,大多为外界准备进入内部空间的描绘,其中车马出行场景多为平行透视,占据画面视觉中心;后有多点透视,描绘了门内各处热闹非凡、多姿多彩的景象。从启门人的角度看,启门人不只有仙女、侍女等女性形象,更有或为侍从的男性形象,人物的多变意味着门后之人的具体指代已逐渐淡化,敞开的门扉才是重点,开合之间强调了空间的延伸作用,给人巨大的想象空间——在现实世界众生皆死、死必归土、孤寂长眠;而在死后世界视死如生、得道升仙、长乐富足。

结束语

画像石艺术是一种古代祭祀性丧葬艺术,也是一种可以反映出汉代历史的视觉艺术,体现了汉代的丧葬观、生死观、孝道观、审美观等。齐鲁大地,孔孟之乡,先民把墓葬修建成恢宏磅礴的地下宫殿,将生前的日常生活以及对死后世界的幻想刻画在各个砖石之上,意在羽化升仙、驱邪辟祟,承载了汉代山东人民的美好夙愿与精神寄托。山东地区汉代“启门图”画像石样式丰厚、意涵深广,是两汉时期墓葬文化历久弥新的见证,有利于我们研究汉代的政治经济、习俗文化、信仰崇拜等,对我国美术史研究也有着深远的意义。

参考文献:

[1]宿白.白沙宋墓[M].北京:文物出版社,2002:54-55.

[2]罗二虎.东汉墓“仙人半开门”图像解析[J].考古,2014(9):75-85,2.

[3]胡新立.山东邹城市卧虎山汉画像石墓[J].考古,1999(6):43-51.

[4]于秋伟,潘振华,李宁,等.山东费县刘家瞳汉画像石墓发掘简报[J].文物,2018(9):74-93,96.

[5]罗二虎.中国西南汉代画像内容分类[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2002(1):89-99.

[6]张其海.山东苍山元嘉元年画象石墓[J].考古,1975(2):124-134,146.

[7]傅惜华.汉代画像全集:初编[M].北京:学苑出版社,2014.

[8]焦德森.中国汉画像石全集:第3卷[M].济南:山东美术出版社,2000:53,136-137.

[9]山东省博物馆,山东省文物考古研究所.山东汉画像石选集[M].济南:齐鲁出版社,1982.

[10]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2006.

[11]李昉,等撰.太平御览[M].北京:中华书局,1960.

[12]郑岩.逝者的面具:汉唐墓葬艺艺术研究[M].北京:北京大学出版社,2012.

[13]尤振尧.徐州青山泉白集东汉画象石墓[J].考古,1981(2):137-150,202.

作者单位:西北大学艺术学院