论浮世绘与清代木版年画的“美人题材”比较

[摘 要] 日本浮世绘与中国清代木版画有着极为深厚的渊源。同为生于民间的艺术,清代木版年画和浮世绘的创作者都立足于现实生活,以对平民阶层的关注作为选取题材的依据,关注的也是市民的情感体验,两者不仅有类似的艺术属性还有深厚的渊源,由此时间段内选取变量进行比较的可行性与可比性较高。通过对比同一题材在两种艺术形式中的表现能了解一脉相承又各有特色的两种视觉艺术形式,给我们以借鉴和吸收不同艺术手法的参考,对当今的艺术创作有启发性意义。

[关 键 词] 清代木版年画;日本浮世绘;美人画;形成原因;特色

一、浮世绘与清代木版年画概述

清代木版年画和日本浮世绘这两种艺术形式有着各自的特性,不仅表现在各自的创作工艺流程和技术的演变中,还体现在对人物形象的塑造、审美风格的表达等方面。同样是以美人为题材,两者在各自的文化土壤中生长出各异的美丽形态,呈现出极具特色的艺术风格。

浮世绘是以日本江户时代的市民文化为精神内核,这门特殊的艺术,出自饱受压迫的江户平民之手[1]。日本封建社会晚期的经济发展表面繁荣兴盛实则极不和谐,如此让民众实现自我价值的信心蒙尘的社会使“浮世”意识在民间蔓延开来,故永井先生有“于天明之后的美人画中,窥知专制时代疲敝堕落的平民生活,亲身感受那股悲哀的美感”[2]之言论。结合日本传统艺术而产生的独特造物,浮世绘中以女性为表现主题的人物画皆是“美人画”,最初是描绘日本贵族阶级的女性生活,而随着历史发展其取材对象也有诸多歌舞伎演员、游女等平民女性。

木版年画是我国一种古老而独特的民间艺术,具有代表性的门神图像出现于秦汉时期,艺术形式出现于宋代,技术发展于明代,而清代则是民间木版年画繁荣发展的时期[3]。明代套印技术的普及不但使木版年画从技术和艺术性上得到实质性提高,题材也因社会发展开始多样。清初时期的社会状况较为稳定,商品经济的繁荣、市民艺术的兴盛都使得年画这种艺术形式随之蓬勃发展,木版年画题材也逐渐拓宽,美人题材是其中最普遍反映人们对美好生活向往和对美好事物追求的题材之一。

由此可见,浮世绘与清代木版年画皆是受益于明代戏本等书籍的兴盛和雕版印刷这一技术的纯熟。明代雕版印刷的读物多是明代民间及其流行的小说传奇或戏曲杂剧等内容附以插图的刻本传入日本,从而促进了日本木版插图的发展。

二、浮世绘与清代木版年画的“美人题材”表现区别

(一)取材与形象

明末清初时期,套版彩色印刷技术的成熟直接推动了木版年画艺术的发展,题材也因社会发展开始不断丰富。明朝晚期时年画就已不局限于门神、钟馗、灶马等功能性使用[4],还包括对生活幸福美满之期待的缩影,或是承载着对某种社会崇尚的美好德行风尚的教化作用以满足人们对世俗文化的需求。

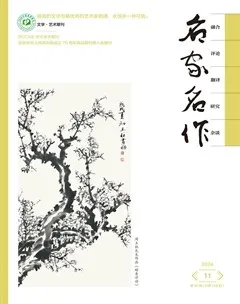

此时我国的木刻版画中,除了神话、戏曲、历史一类题材外,还有很多非故事性的美人题材的版画,常称为“仕女娃娃”画。这一类取材不仅有仙妃,还有仕女和时样女题材。以时祥女形象为主的画面相对欢快、自由,比如有耕织务农,而以仕女为主的多是面容娴静柔和,并配以琴棋书画、对镜梳妆这类端庄优雅的动作。无论是时样女或仕女都常见身边有婴儿孩童,构成母子图的美好形象。无论是《渔妇图》(见图1)这类以民间女子劳作的形象抑或是《一品荣寿》这类贵族女性形象,女性神态皆是平静柔和,较标准的“桃花面柳叶眉”富丽清秀又含蓄温婉,无论有无背景画面人物都十分完整、构图饱满。

浮世绘美人画取材根据其时间和风格也可分为三类[5],分别是吉原游女、平民女和妩媚性感的女郎形象,其动作除对镜梳妆打扮之外,还有各类生活细琐,而更有喜多川歌麿《青楼十二时》这样表现吉原游女生活各时细节的作品,大多在于细致描摹这类女性细腻的情感和神态特征,表现当时人们追求的女性理想化形象。一言以蔽之,浮世绘的美人画取材始于妩媚多姿的女性,通过平民女子生活化形象创作探索技法,最终还是归于了追求的妩媚形象。

清代木版年画更注重叙事性,而画中的美人多是为了表现人们对于幸福美满生活的向往和祈愿,人物形象趋于理想化而个性表现较弱。日本浮世绘注重表现及时享乐的思想和人物本体的美感,因此浮世绘中注重对女性形象个体特征和官能美的刻画。

(二)构图与设色

文化需求差异下两者选取的人物形象不同,也使得两者从构图开始就有较为明显的区别。木版年画中的美人画非常注重画面完整性,从《渔妇图》和《一品荣寿》可见。

由于其功能除祈福或装饰外,还有教化和作为插图时的叙事作用,明显表现出清代木版年画构图特征还有讲究“经营得当”,对于人物多采用“全景”去表现,画面有时间上的延续性,突出作品叙事的功能,也会灵活改变构图方式,可以说是为需要表现的叙事情节服务。如《琴棋书画》表现的尽管是多个女性各自下棋绘画时的恬静美好,以屋内精致陈设来充实画面内容,但画面构图仍然稳定圆满。

浮世绘肉笔画不敌木刻版画的另一重要原因在于布局构图。其实初观鸟居清信的《戏剧人物图》或菱川师宣《回首美人图》时对浮世绘构图之特色还不甚清晰,再看之后以擅长画美人肖像而著名的喜多川歌麿的诸多作品,更见浮世绘注重表现人物神态特征和情感个性的独特构图特点。

相比之下,浮世绘美人画追求画面带来的装饰性,因此注重平面感的表现,同样有屋内或屋外置景设计的画面也不难看出浮世绘作品中的背景是为了更好地衬托角色之美或画面构图之美而设计。于是浮世绘的构图多使用遮挡和切割给画面以“不规则、不完整、不对称”的视觉感受。如铃木春信的《屏后美人》,整个画面被屏风分割,仅仅露出女性头部,这样特殊的视角和构图如同在屏外低头窥视,从脖颈和面部去展现女性的美丽。

有时尽管没有屋檐、屏风刻意分割构图,也会以和服多层形制或纸伞的特征加以创造。如歌麿的《锦织歌麿形新模样·白打卦》以外袍和衣摆构成形态概括而富有节奏型的色块,而突出精致的人物动作神态和雪白肌肤,又或《姿见七人妆》中对镜梳妆的姿态用部分镜子分割画面,无论是细腻专注的神态或是镜外白皙的脖颈,都在这种构图下展现出极大的女性魅力。

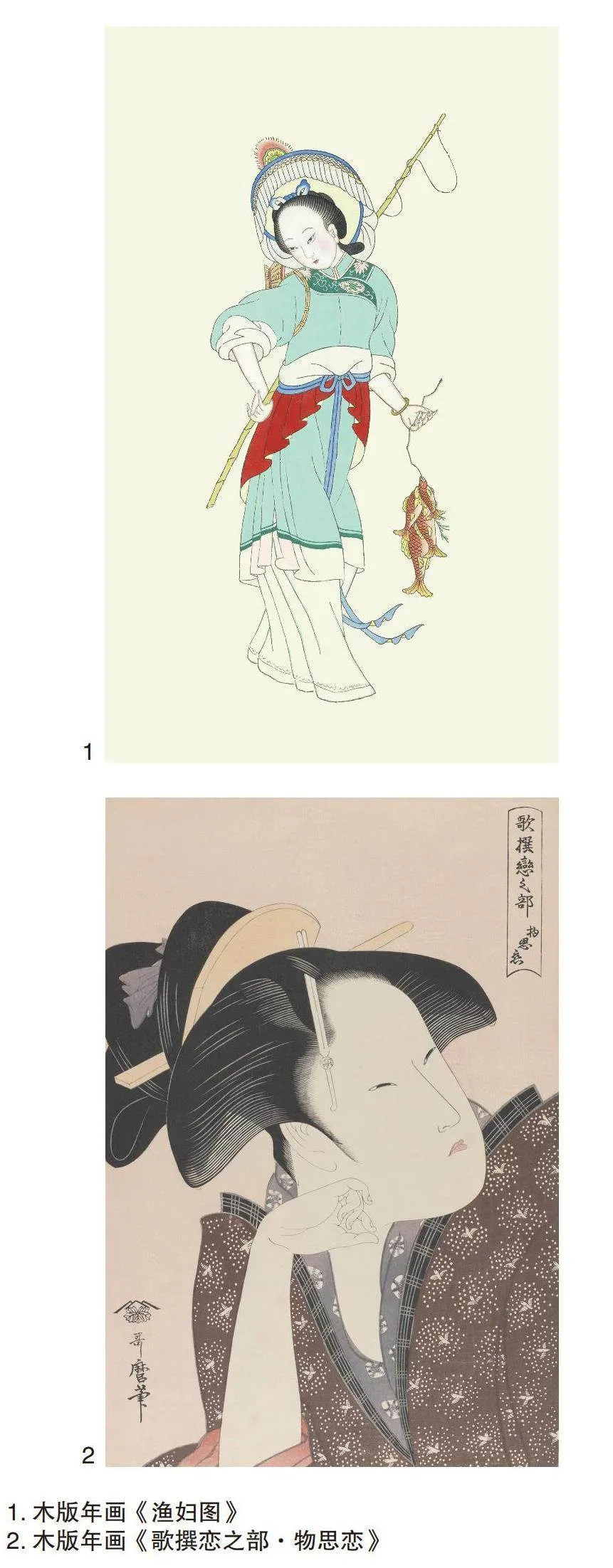

此外“大首绘”更是以这种方式破除画面的完整和平衡性,讲究“局部放大”使视角集中于局部一点。如歌麿的《歌撰恋之部·物思恋》(见图2)美人微阖双眼,回眸托腮忧郁之态已破除画纸的边界,使观者视角延伸到画面外,具有区别于中国传统构图方式的张力。浮世绘美人画往往有瞬时感,仿佛电影中定格的一帧。

但相同的是,切割画面轮廓的构图方式在此时期中日版画中都可见,如鸟居清长的版画《梦见被抢劫的三味线大师》就使用烟雾的形状将画面分割,人物在烟雾中显现出来,这一表现方法在苏州桃花坞年画中也早已出现。明清版画中常用的集合形状分割画面的形式同样常见于浮世绘的美人画题材中。

浮世绘在色彩表现上最大特点是其平面性,以明亮色系为主,选用红、黄、蓝、白等原色进行搭配,很少使用中间色,通过平涂效果产生大胆的色彩对比。而裸露在外的肌肤为了表现其柔和细腻的美用水彩颜料调出肤色并刷出透明感,使之与华丽服饰呈现出强烈对比。

受中国绘画的影响,浮世绘常用墨色打底并绘制发髻之层次,最后画面整体刷上一层朦胧色泽,与中国传统工笔仕女画有相似之处,却与明清时期的木版年画有极大差异。

龚古尔在《歌麿传》中评价浮世绘的色彩如是说:“以

蓝、绿、紫、黄所构成的此幅画的色调,给人的感觉,就如同是在观赏整体稍带些绿意的中国陶器的纹饰似的。”由此可见,浮世绘整体的颜色的确是在制作过程中趋向某一种统一最后达到这种整体的淡色又透出鲜艳的奇妙色彩感受。又说,“至于朦胧的浅黑色泽,毋宁说,就好像是某些鲜明的色彩从遥远处反射过来”。这鲜艳又陈旧的色调正如浮世绘之繁荣与衰落之迅速一般带着矛盾与冲突的美感降生。

明清木版年画其功能性主要在于表现不同的民间习俗、节日以及教化,因此木版年画艺人多选用亮丽明快、典雅的颜色来制作年画。如《渔妇图》以鲜艳的青色、红色为主,其余衣领处少许绿色,手拎着的鱼呈现高纯度橙黄,衣摆衣襟处留白,画面构成明快整洁,色彩明亮活泼。

如经典的杨柳青木版年画中的美人画为表现美人的温柔典雅,不仅有高纯度和艳丽的设色,也会在高纯度的色彩之众辅以一定灰度的颜色,如灰色、粉色、金色用以调和视觉冲击较强的效果并使之稳定。如《琴棋书画》中以墨色为底,整体以高纯度饱和度蓝色和稀释的淡蓝色为主,用小范围的粉色丰富色彩,整体画面既鲜艳绚丽又灵动自然。

清代晚期的《弹琵琶的少女》更是可见高纯度色彩与淡蓝、淡紫色、金色相交映呈现的典雅又华丽的画面效果,如此设色之法在明清版画中已经得到了极成熟的应用。

三、从民族性格角度分析成因

中国属于较稳定的大陆国家,清代木版年画中以农耕劳作时的女性表现女性的勤劳之美德,以琴棋书画表现女性腹有诗书和恬静美好的气质,以蝙蝠或婴儿孩童来表现多子多福或女性相夫教子、家庭美满之类祈求生活圆满平和的美好愿望。

中国人更注重画面的寓意内容和功能性,人们在这种对平安圆满的向往和中庸思想的中国审美精神之中,催生出对仗而稳定的审美旨趣,这也是很多木版年画如同对联一般绘制的原因。就连设色的使用也受中国传统“阴阳五行说”的影响,取正五色分配并辅以间色来隐喻顺五方之势、镇五方邪祟。

日本浮世绘的旋律是孤苦和哀诉的,像是在穷街陋巷之众听见娼妇隐隐啜泣,而画家从他们撑伞时裸露在寒冷中冻红的皮肤下看见属于这个时代“物哀”的孱弱凄美。浮世绘那同遥远处反射而来的朦胧色泽来自岛国天气的雾气湿气的朦胧感,就像面对西方传来的玻璃和银器,中国的漆器和玉石更为文人所喜。于他们而言,有着浑厚肌理、温润色泽的玉石是文明积聚后浑厚的浊云,如此这般比起明丽,更喜欢沉郁暗淡。

清代木版年画展现的是中国人对主观概念内容的关注,反映到画面上才有了以人们幻象中的神鬼题材的年画以及整体式喜庆和充满积极节日气氛的年画。

日本从中国传统绘画与套版印刷之中,汲取绘画笔法、版画制作技法和美感的表现形制,并在本土发展中呈现出独特的形态。

四、结束语

本文通过比较分析同一题材的不同艺术形式的表现,对同时期不同国家的艺术对民间艺术需求的反馈和艺术家为此所作的艺术创造的不同改动,并在当今社会探寻两种艺术展现的形式有着确保其文化内核不被消解的重要作用。通过对日本浮世绘和清代木版年画“美人题材”作品进行比较和分析,能对两种视觉艺术形式和文化内涵有更深入的理解,也启示我们植根于中国传统艺术的同时要不断学习和吸收新的艺术语言,探索新的创作形式,从而实现视觉艺术形式的创新。

参考文献:

[1][日]永井荷风.江户艺术论[M].北京:台海出版社,2021:45.

[2][日]永井荷风.江户艺术论[M].北京:台海出版社,2021:52.

[3]刘平.中国清代武戏年画与日本同期浮世绘武士绘之比较研究[D].重庆:西南大学,2007.

[4]刘莹.清代木版年画与浮世绘版画的差异性[J],2021(6):37-42.

[5]黄迎迎.浅析日本浮世绘美人画[D].北京:中国美术学院,2014.

作者单位:中国戏曲学院