梨园戏经典剧目《荔镜记》的油画创新实践与研究

[摘 要] 梨园戏素有“南戏活化石”之称,多吟唱一些男女爱情的小调,其经典剧目《荔镜记》又名《陈三五娘》,传言蓝本来自明代晚期泉州文人李贽的小说《荔镜记》,主要围绕泉州男子陈三与潮汕女子黄五娘的爱情故事展开,带有强烈的反道学、理学的批判精神。这个故事长期流传我国闽南、潮汕和台湾地区,不仅在梨园戏,在潮剧、芗剧和歌仔戏中都有不同形式的演绎。探讨如何用油画的方式描绘此古老的戏剧,探索如何展现中国戏曲中蕴含的民族思想意识,思考戏曲主题创作的当代转换,以及把握戏曲叙事与油画艺术表达的关系,最后用油画艺术语言创新性地表现古老的《荔镜记》中的情节是创新实践的重点所在。

[关 键 词] 梨园戏;油画;《荔镜记》;戏剧;创新实践

作者简介:蔡永辉(1967—),男,汉族,福建泉州人,教授,硕士研究生导师,福建省高校海丝视觉文化艺术研究中心主任,研究方向:油画创作、水彩创作、海丝视觉传统文化研究。

倪梦羿(1999—),女,汉族,广东揭阳人,硕士研究生,研究方向:油画创作。

一、梨园戏剧目《荔镜记》油画创作的起因

在世界美学文化大融合的今天,中国的艺术工作者需先立足中国本土的传统文化,再用更加宏观的思维去看待世界中存在的艺术现象。《荔镜记》是我国东南地区戏剧中的一朵奇葩,在梨园戏、高甲戏、歌仔戏和潮剧中都有不同形式的演绎,日本作家佐藤春夫也将其改编成小说《星》。

一方面,针对《荔镜记》的油画创作,可以通过新的媒介传播方式来传播这段古老的爱情故事,也有许多学者以此剧为契机,探索闽南、潮汕和台湾两岸的共同文化问题,促进文化共同体的出现;另一方面,通过对《荔镜记》油画创作的研究,可以探讨剧目背后人物的精神内核和这些人物性格形成背后的历史和地域因素。

(一)主题创作与文化传播的解读

《荔镜记》是泉州文人李贽创作的作品。李贽出生于明代晚期,该时期文化环境动荡不安,而他活动于具有资本主义思想萌芽的东南沿海地区,山川阻隔而海洋敞开的地形地貌,使得他的作品兼具规谨和开放的特性,造就了他敢于批判现实、标新立异且敢为天下先的精神。《荔镜记》不仅保留了海洋文化熏陶下桀骜奔放的人文精神,更是南戏精神的重要表现载体,在闽南语系族群中影响深远。对《荔镜记》的再创作不仅赋予这个古老剧目新的时代意义,也是一种传承,更是一种闽南语系族群精神的延续。

艺术创作和艺术再创作、学术研究和理论总结都是文化传播和影响扩大深入的重要途径和手段。对《荔镜记》相关资料的整理,对其故事历史文化背景的分析,对戏剧人物性格的挖掘和对油画艺术语言表达的探索,皆是该作品传播和发展的重要形式和手段。在学界与剧坛对该作品进行理论与实践的研究之后,对《荔镜记》油画创作的研究有利于将其推上新的历史高度。

(二)艺术创作与人文思想的阐述

围绕《荔镜记》展开的戏曲人物油画创作,解读了《荔镜记》中蕴含的历史人文哲学,映射出不同地域不可复制的历史认识与审美价值。

《荔镜记》作为古代戏曲小说,描绘了封建社会下男女反抗世俗的逼婚自由追求爱情的故事,是歌颂自由恋爱的赞歌。戏曲小说是社会百态的反映,故事主人公来自宋末元初的泉州,泉州是宋元海上丝绸之路繁荣时期最具代表性的港口城市,长期的商贸往来不仅促进了泉州经济的发展,而且促进了泉州的文化交流。在多元文化的交流下,日益萌生资本主义萌芽,人们对自由民主的追求更加强烈。由此可以推断出,故事的主人公不是谨遵封建礼教之辈,故更能够跳脱出世俗的思绪考量,从而大胆地追求自我、追求爱情。在封建社会中,看似不合理的事情通过对故事主人公所处时空环境的分析就会变得合理。福建偏居东南,天悬地隔的地理位置、繁荣的海上贸易交通和长期处于中原文化版图边缘的文化生态,使得闽南人对中央核心文化的追崇没有那么强烈,映射于小说戏曲艺术中,使得剧目的故事情节少了正襟危坐的庄严肃穆,更多了一些下里巴人的庶民性的戏谑狂欢。

从另外一个角度来说,在20世纪中期以前,绝大多数的艺术形式一直是在为少数人服务的,无论是西方中世纪神秘而辉煌的宗教艺术,还是中国石窟中绝美的佛像壁画雕塑,它们所指向的都是某一类的宗教信仰,而这些宗教信仰往往与当时的王权统治有非常大的关联;抑或是宋代的文人画与禅宗绘画,这些艺术作品都有特定的服务对象,这些服务对象往往属于社会的顶层,他们所欣赏的艺术也被视为阳春白雪,而这些阳春白雪的精英化艺术则被视为自身财富和地位的象征。反观后现代主义者,他们让艺术走向大众,拓宽了艺术的边界,不再让艺术服务于特定的某个阶层,这与《荔镜记》这部作品在特定时代去满足市民阶级的艺术需求有异曲同工之处。这也是研究者积极地进行《荔镜记》油画创作实践与研究的动力所在。通过这种跨媒介的艺术探索,旨在为传统文化的传承与创新提供新的路径,同时为油画领域注入新的灵感和表现形式。

二、梨园戏剧目《荔镜记》的油画创新实践

《荔镜记》的油画创新实践,是以一种西式媒介创新性地来表现中国古老的戏剧小说,使其焕发出新的时代光辉,这既是历史的选择,更是大时代的需要,是展现戏剧魅力的一种当代的审美性转化,这种转化正是戏剧题材艺术创作当代性的价值所在。故在本课题油画语言本身的创新上,笔者将从创作构思、创作构图、人物造型和色彩表达等方面展开论述。另外,笔者也将谈及在推广普及梨园戏经典剧目《荔镜记》中的创新点。

首先,笔者在油画创作构思时,认为用油画的艺术形式再现戏剧,图像的再现并不是根据某一版本的戏剧小说进行改编,而是出于艺术创作的需要对《荔镜记》的理解和提炼,进行更加高层次的思想内容的表达。艺术工作者在进行图像叙事时,研究人员要充分挖掘这部梨园戏经典剧目,分析其故事情节、角色塑造、舞台美术、音乐和舞蹈等元素,明确《荔镜记》这部作品的艺术调性。这里所提及的作品的艺术调性不仅仅是作品的色彩调性,还有作品的整体风格、情感和氛围。在笔者的印象中,《陈三五娘》给人的整体感觉是梦幻且含蓄的。笔者基于主题的调性发掘主题思想,进而塑造艺术形象和酝酿绘画结构。通过历史文献和科学实证,重构戏剧人物的审美图像,从中平衡戏剧情节叙事和艺术表达两者的关系,构建具有时代意义的油画作品,这也是本次创作的重点所在。

其次,在创作构图方面,基于《荔镜记》这部作品的基本调性,为了把握戏剧情节叙事和油画艺术表现的关系,笔者在美术史中寻求灵感,发现中国古代名画《韩熙载夜宴图》和《洛神赋图》为了在画面上表现时间的变化,采用“异时同构”的模式。“异时同构”能够根据艺术创作者的“立意”要求,将在不同时间、地点出现的人物用连续空间转换的构图方式巧妙地描绘在同一幅画中,为观者创造了一种心理空间。“异时同构”在一定程度上展现了戏曲的时间因素,让人们观看作品时有种娓娓道来的感受。

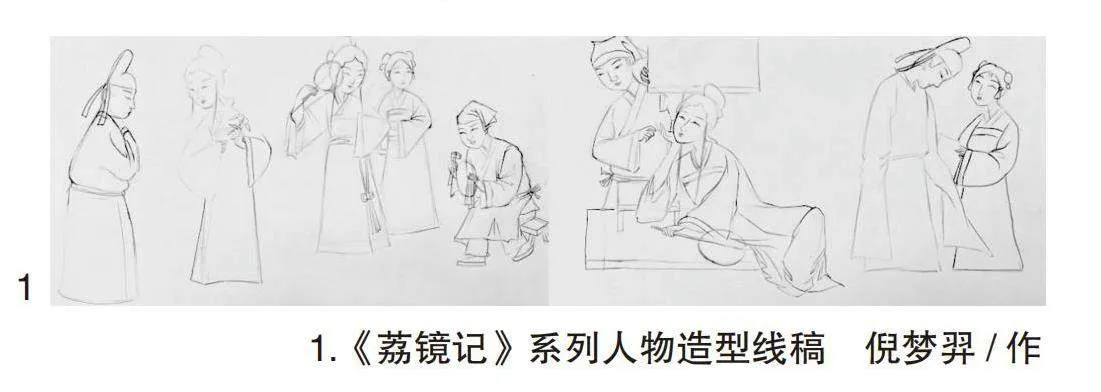

再次,在人物造型上,戏曲是高度程式化的艺术,不仅表现在它的舞台表演和唱腔方面,更表现在对人物造型和服饰的要求方面。戏曲的人物造型设计考究,服饰绚丽多姿且图案精美多样,大胆运用了象征、变形等艺术手段,具有浓烈的装饰意味。笔者在人物造型的设计中保留了人物性格的特色,也学习了戏曲艺术中象征、变形的艺术手段,摒弃了对影像照片中人物造型的照搬。在人物造型设计中,图示和线条的应用几何造型相互交替,使得人物形象更加传神立体(见图1)。

最后,在油画作品《荔镜记》的色彩表达中,笔者基于梨园戏“艳不俗,淡相宜”的色彩调性和艺术基调,对其色彩构成进行设计。首先,色彩不仅是一种视觉感受,更是一种情感的表达和情绪的传递。笔者从作品的主旨立意出发,整体画面的色调都以淡雅为主,强调色彩明度之间的对比,弱化了画面色彩整体而言的饱和度。另外,在色彩的主观表现方面,笔者在作画之初依据作品的主题和个人的主观情感,用大片大片的荷叶将画面渲染为绿调,如果没有别的颜色调和,画面的色彩会显得很“生”,所以笔者用荷花的淡粉色和人物皮肤的浅粉色与之形成对比,这种饱和度高的绿和饱和度低的粉相结合的互补色搭配,画面中斑驳的色块与色点结合,加上线条的穿插和色块的分割,使画面呈现一种节奏感和韵律感(见图2)。

在梨园戏剧目油画的创新实践与研究中,在推广普及梨园戏经典剧目《荔镜记》时,笔者以油画作品为基点,促进传统戏曲文化的普及和教育,例如通过举办一些展览、工作坊讲座和艺术进课堂等活动,让更多人尤其是年轻一代了解到梨园戏的艺术魅力,同时激发公众对传统文化的兴趣,旨在通过艺术创新推动传统文化传承,不仅为艺术家提供了新的创作平台,也为传统戏曲现代化提供了新的思路和方法。

总之,笔者会尝试将这些戏曲元素通过油画技法进行创作,采用抽象和具象的方式来表达戏曲的意境和情感,以达到再现故事中所蕴含的文化要素的目的。在创新实践方面,笔者将会探索不同的油画技法,从色彩搭配、构图经营到笔触的运用,甚至与当代装置艺术相结合,通过视频、数字雕塑和音乐等融媒体,将当代的视觉经验和听觉经验融入戏剧题材的创作中,从而使油画的创作能够体现当代审美和《荔镜记》中所具有的民族的审美和思想。

三、梨园戏剧目《荔镜记》油画创作的意义

当代语境下,我国的油画创作对于画家主观的艺术思维而言无疑都受到新的文化症候、艺术样式和艺术理念的影响,而在客观上也会受到全球化、消费主义和高度发达的大众传媒的影响。当代这种现实语境决定了艺术家的艺术创作具有明显的社会学意义的转向,导致许多具有人文情怀的选题被忽视,艺术创作中的人文品格被消减。所以,将《荔镜记》这个具有深厚人文底蕴的选题进行油画创作是对一定时代、一定社会中人的精神层面、现实物质世界的关注。

在国家鼓励文化建设的当下,本文以小说《荔镜记》为骨,以戏剧舞台表演为肉,思考对《荔镜记》油画创作的当代性创新转换。在《荔镜记》题材绘画创作中,笔者不仅要描绘故事中人物的生活状态和外在形象,更要凸显他们的精神内涵,这就离不开对宋元闽南地区文化背景的深入了解,以及找到故事中人物与精神的连接点。将陈三五娘这群特殊的人物形象呈现在画中,努力创作出兼具时代性和历史性的绘画形象,是挖掘人生意味和对生活的感悟的一种述说方式,更是对绘画创作及研究能力的积淀,找到自己独特的表现形式和绘画语言来感悟生活、记录生活,透过具象的绘画形式来构建时代精神,以此寻求绘画创作与精神性的融合。

闽南语系族群因独特的地理位置,自古以来就具有强烈的海洋生命力,在倡导坚定民族文化自信的今天,与当代的视觉艺术相融合,对闽南文人的小说进行艺术再创作,是对闽南语系族群精神的再度关注。艺术工作者对《荔镜记》具有当代性的新思考,在图像泛化的新时代是一种不可推诿的艺术责任,追求一种独具民族特色的审美表达,用油画创作这种世界性普及的艺术语言,将闽南语系族群的文化向世界分享,从而激发闽南语系族群内心深处的“根”。

四、结论

本文将梨园戏经典剧目《荔镜记》和油画创新实践与研究相结合,分别对《荔镜记》的人文精神和油画的艺术特色进行深入分析,更切实地探寻艺术再创作的可能性,以继承与创新地域性戏剧为目的,在此基础上拓展油画表现题材,丰富油画表现语言。通过二者的创作实践,为戏曲艺术,尤其是地域性民间戏曲与其他艺术门类的融合创作提供了实践参考。首先,不同艺术门类的交互再创作时,不能浮于表面,更需要探索其内部的维度。探寻二者或多者艺术语言的共性,以此来把握创作方向,对题材的选取和作品的视觉呈现有着至关重要的作用。对于艺术家来说,只有对创作题材和创作内容产生深刻的认知和强烈的共鸣,才能创作出更加深刻的艺术作品。其次,艺术创作方式、展现方式和推广方式都有其时代性。在融媒体时代,艺术创作者应该将焦点放在作品内涵和呈现方式上,运用现代媒体将传统艺术带入新时代的语境。

参考文献:

[1]于洋.中国油画民族化问题新探[J].美术观察,2023(8):75-76.

[2]佘汶洛.中国油画中的民间美术元素探析[J].艺术教育,2023(9):192-195.

[3]王继伟.油画中的民间美术元素研究[J].中国民族博览,2021(18):174-176.

[4]蔡明宏.宋元古南戏遗响与海洋性人文的合璧:以梨园戏《陈三五娘》五大版本为例[J].福建艺术,2022(6):9-15.

[5]程艳.戏画人生:浅析中国传统戏曲人物在油画创作中的表现[D].大连:辽宁师范大学,2020.

[6]蔡永辉.海丝视野中的闽南艺术公共化实践与研究[J].泉州师范学院学报,2019,37(3):25-29.

作者单位:泉州师范学院美术与设计学院