山西本草书籍彩绘图谱的相关问题研究

[摘 要] 本草彩绘书籍作为中医药文化的重要载体,其彩绘图谱不仅是研究古代植物学、医药学的重要资料,也是研究中华传统文化的重要对象。这些彩绘图谱以精湛的绘画技艺和丰富的图像信息,为我们揭示艺术家对本草世界的认知与探索。

[关 键 词] 山西地域;本草书籍;彩绘图谱;存在问题;色彩

基金项目:山西省教育厅研究生精品教学案例项目“本草工笔花鸟画技法教学精品案例项目”(批准号:2023AL06)。

作者简介:史宏云(1970—),女,汉族,山西运城人,教授,博士生导师,研究方向:艺术学理论、中国画技法与理论。

赵汶倩(1996—),女,汉族,山西太原人,硕士研究生,研究方向:艺术学理论。

中医药的发展源远流长,它的发现直至应用经历了一个漫长的实践过程。唐代苏敬等编写了中国最早的药典学著作《新修本草》(又称《唐本草》),这也是中国最早的以图文形式记录的本草药典,相比欧洲的药典学著作早了800余年。中华人民共和国成立后,全国开始了中草药普查活动。各地相继出版中草药书籍,越来越多的现代植物科学画家涌现,如冯澄如、冯晋庸、曾孝濂、蒋祖德等人,所绘本草插图的科学性极强。这些本草绘图与普通绘图相比,最为显著的便是体现在对客观物体各部位固有特性的精确捕捉上。这种捕捉不局限于外观的辨识,更深入到局部生长结构的特性与关键部位的横纵剖面,甚至有些显微镜下才能窥见的微妙之处。这样的绘画过程,既需要艺术家对细节的敏锐洞察,又需要他们对科学知识的深入理解,以确保每一笔都能准确无误地反映客观物体的真实面貌。

一、山西本草书籍彩绘图谱的艺术性

山西地域所编纂的本草典籍,其彩色插图采用了工笔画的艺术风格,分为工笔重彩与线描两类。工笔重彩,乃是中国画中讲究细腻工整且施以厚重色彩的一种技法,从原始岩画起源,逐步演变为以丹青敷色,朱砂、黄丹、石绿、石青等浓重色彩,所描绘的本草植物图像既浓郁又不失雅致。线描,作为中国绘画造型的关键手法,凭借对线条轻重、浓淡、粗细、虚实、长短的精妙把握,精准捕捉并展现物体的体积感、形态特征及表面质感。此绘画技法之精髓,在于以简洁明快的线条勾勒出丰富多样的物象。

二、本草书籍彩绘图谱存在的问题

在中医药学aEmEy8d6U/4xdcxkbGZIh0CU9vGZcwsFxuFmYH2haT4=与植物学研究的广阔领域中,本草图谱无疑占据着举足轻重的地位。然而,在这些著作的出版与传承历程中,一系列挑战与问题亦不容忽视。具体而言,色彩还原度的不尽如人意、“绘图精确性”的缺失,乃至书籍出版环节中频繁出现的图像直接挪用现象,均对《本草图谱》的学术价值与实用性造成了显著影响。针对这些亟待解决的问题,我们可从以下几方面进行深入探讨。

(一)一图多用

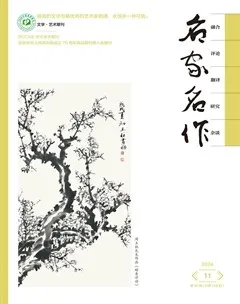

经整理附有本草彩绘的书籍发现,1972年出版的《山西中草药》中的本草彩绘图,被同时运用于其他地区出版的地方中草药书籍。其中包括1977年出版的《河北中草药》以及1972年出版的《内蒙古中草药》,与《山西中草药》有很多彩绘重复收录,如图1、图2所示,与之相似度极高的类似彩绘图,在《河北中草药》中有143幅。

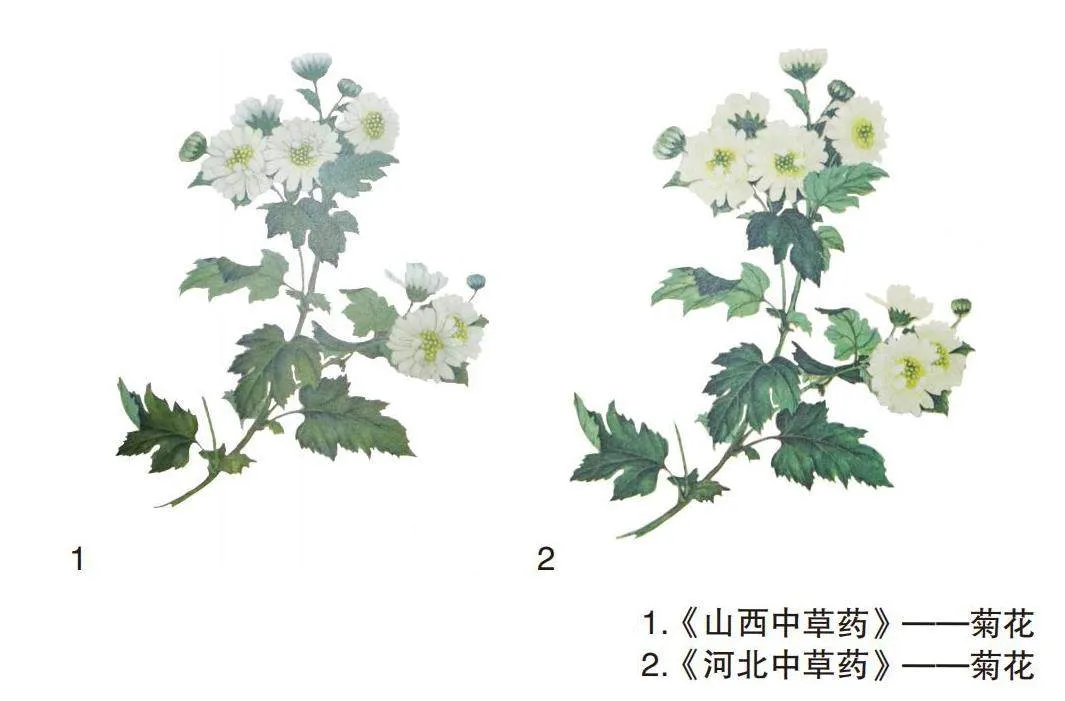

在《内蒙古中草药》中,我们同样发现了与《河北中草药》及之前提及的《山西中草药》类似的情况。如图3和图4所示,尽管受印刷条件的影响,颜色存在细微差异,但整体的植物形态并未发生任何改变。值得注意的是,与《山西中草药》相比,这些图片在右下角放大的药材部分仅多画出两颗柏子仁,而未标注药用名称,其余部分则没有显著差别。据统计,《内蒙古中草药》中与《山西中草药》相似的本草彩绘图共有9幅。

除地方性出版的图书存在前述问题外,1974年出版的《全国中草药汇编》也未能幸免于类似的问题。通过对比可以发现,如图5、图6所示,该书中的植物形态与1971年出版的《山西运城地区中草药汇编》中的相应形态并未发生任何改变。在这些出版的相似本草彩绘书籍中,一个显著的问题是彩图的绘者并未被标注,甚至彩图的原出处也未被明确。

著作权制度尚未健全且未得到充分重视时出版的书籍在这一方面存在诸多不足。面对这样的历史背景,我们应当以客观、理性的态度审视这些书籍,认识到它们所承载的时代局限性和历史价值。

(二)图绘中有误

鉴于本草彩绘书籍所承载的独特科学与教育价值,其书后附带的彩图必须严格遵循科学原则,确保读者能够从中获取准确无误的知识与信息。然而,由于艺术家个体在创作过程中的差异,彩图中的描绘难免会出现偏差。因此,在编纂此类书籍时,应特别重视彩图绘制的精确性和科学性,以确保内容的准确无误。

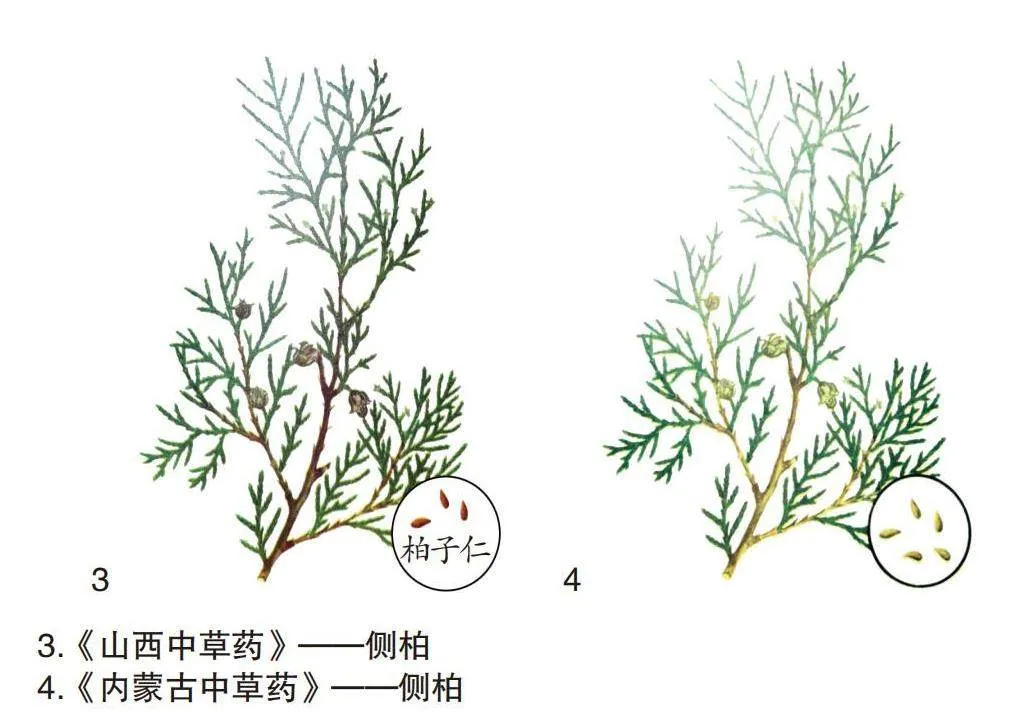

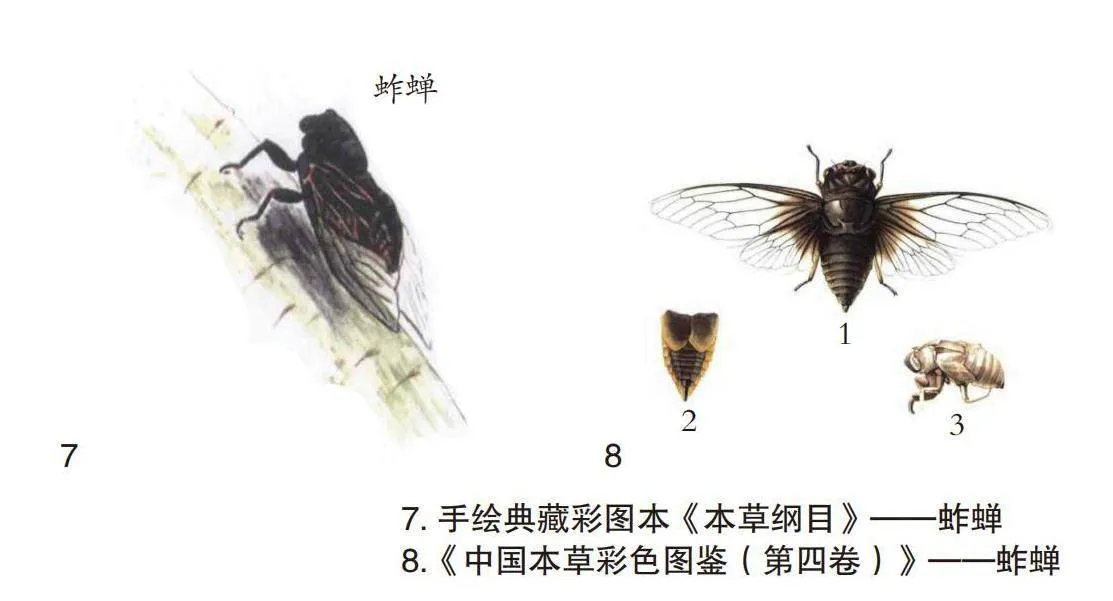

在研究过程中,我们发现山西地区1972年出版的《山西中草药》一书中,关于“蝉”的彩图存在明显造型错误。蚱蝉作为半翅目蝉科昆虫,不仅在古代文献《礼记》中有食用记载,而且其蝉蜕因富含钾壳质、蛋白质、氨基酸等多种微量元素而具有药用价值。在众多本草彩绘书籍中,蚱蝉都是重要的描绘对象。如图7所示,画中蝉呈现为在树干上匍匐前进的姿态。虽然全身着统一的黑色,并无明显色彩变化,但通过其显著的两对膜翅和蝉足,巧妙地展现了蝉的动感和生命力。这种描绘方式让人仿佛能目睹蝉在树干上缓缓爬行的场景。相比之下,2003年出版的《中国本草彩色图鉴》(见图8)中对蚱蝉的描绘则更加偏向于标本的写实风格。画中的蝉身体色泽鲜亮,色彩过渡自然,使得蝉的各个部位得以清晰分辨。绘者不仅细致描绘了蝉的成虫腹部,还对蝉蜕进行了详细刻画。这种描绘方式不仅增强了图像的写实性,还使读者能够更直观地了解蝉的用药部位,从而加深对这一生物药用价值的认识。

在图9展示的这幅艺术作品中,作者以独特的视角和细腻的笔触,构建了一幅既宁静又充满诗意的自然景象。画面巧妙运用了橙蓝对比的天空与湖面,以及点缀其间的荷叶,共同营造出一种远离尘嚣、回归自然的氛围。尤为引人注目的是,一只蝉悠然栖息于柳树枝头,这一细节不仅增添了画面的生动性,还巧妙地划分了视觉空间的层次,使得近景、中景与远景相互映衬,达到了和谐统一的艺术效果。然而,在欣赏这幅作品的艺术美感之余,我们也不难发现其中存在的对蝉生态习性描绘的失误。在自然界中,蝉通常以其头部朝上的姿态栖息于树干上,这是为了便于它们爬行、蜕皮、刺入树体以吸食树汁,或是钻入地下进行栖息。而图9中的蝉,却以头部向下的姿态出现在柳树上,这与蝉的实际生态习性不符,显然是一种基础性的描绘错误。

尽管这一失误在整体上并未严重影响画面整体的艺术效果,但它确实提醒了我们的本草彩绘书籍在彩图的绘制上应追求精确性和科学性,以确保读者能够从中获取准确无误的知识与信息。同时,艺术家在创作过程中也应注重对生物特征的准确捕捉和表现,以呈现出更加真实、生动的本草彩绘作品。

(三)印刷色彩与原作差距较大

在艺术图书尤其是美术类出版物的领域中,色彩是构成其核心价值的关键因素,它直接关乎印刷成品的视觉表现力。在印刷技术的专业讨论中,色彩失真描述的是印刷品在颜色再现上无法与原始稿件保持高度一致,进而导致色彩出现偏差的现象。这一现象的产生,主要归因于以下几个方面:

首先,印刷稿件的获取方式,如摄影易受外部环境因素如光线的影响。不同光源的显色特性各异,这往往导致印刷稿件在色彩上产生失真。其次,摄影过程对操作人员的技能要求极高。操作人员的摄影水平直接决定了所拍摄图像的质量,包括是否会出现偏暗或模糊等问题,这些问题都会进一步引发色彩失真。再者,印刷过程中通常使用C(青色)、M(品红色)、Y(黄色)和K(黑色)四色油墨来再现色彩。然而,油墨本身的色彩纯度问题也可能在印刷过程中导致色彩失真。

由于当时印刷技术尚未达到现今的先进水平,因此,那一时期出版的彩绘书籍在色彩呈现上与原作相比存在显著差异。这一历史背景提醒我们,在欣赏和评价早期印刷品时,应充分考虑其技术限制和时代特征。

(四)图绘未有作者署名

《说文解字》中,“署”解释为“部署”,意指布置与安排;而“名”,则解释为“自命也,从口从夕”,即个人自我命名的行为。由此可知,“署名”便是在某物上精心布置与安排个人姓名的行为,其中姓名的放置位置亦属重要考量。这一行为在美术作品中尤为显著,艺术家会有意识、有计划地将自己的名字置于作品之上,以彰显其创作权。

“署名权”这一概念,首次在法律层面被明确是在1986年颁布的《中华人民共和国民法通则》中,该法将署名权纳入著作权范畴。随着时代的发展,署名权如今更多地被称为“著作人身权”或“著作人格权”。这一转变的主要原因在于,作品被视为具有独特的人格属性,这种人格属性是不可转让的,既特殊又绝对,其蕴含的独特性自不待言。在当时本草彩绘书籍编纂过程中,署名和版权信息往往存在缺失。

三、结束语

本草彩绘书籍中的彩绘图谱为现代医药学的研究提供了重要的参考和借鉴价值。未来,我们应该继续加强对本草图谱的研究,深入挖掘其学术价值和文化内涵,在坚实的科学基础上进一步融入艺术性,为医学这一严谨的学科领域注入新的活力。通过科学与艺术结合这样的形式,为医药学知识的普及与传承增添更多的魅力。

参考文献:

[1]山西省垣曲县革命委员会.山西运城地区中草药汇编[M],1971.

[2]山西省革命委员会卫生局.山西中草药[M].太原:山西人民出版社,1972.

[3]内蒙古自治区革命委员会卫生局编.内蒙古中草药[M].呼和浩特:内蒙古自治区人民出版社,1972.

[4]《全国中草药汇编》编写组编.全国中草药汇编彩色图谱[M].北京:人民卫生出版社,1977.

[5]河北省革命委员会卫生局编.河北中草药[M].石家庄:河北人民出版社,1977.

[6]阎玉凝.名贵及常用中药材识别与功效[M].北京:中国农业出版社,2001.

[7]王传玺.现代印刷中色彩失真现象浅析[J].印刷工业,2008(2):90-92.

作者单位:山西大学