费吴生:南京安全区“大管家”

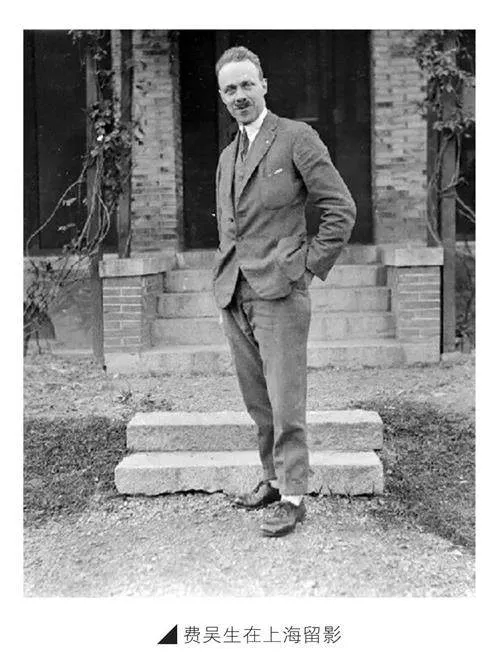

自20世纪80年代以来,随着侵华日军南京大屠杀暴行成为国内外社会关注的焦点,曾经救助南京难民的南京安全区以及拉贝、魏特琳、马吉等人的名字,已为世人耳熟能详。然而作为南京安全区总干事的费吴生,相比之下,在报刊、网络中出现的频率则相对较少。对于一个居住了二十五万名难民,有着二十五个难民收容所的安全区来说,费吴生的工作与职责,相当于一个战时临时大家庭的大管家。

1883年1月23日,费吴生出生在江苏苏州。他是家中的第四个孩子,第一个男孩,英文名叫乔治·费奇(George Ashmore Fitch)。父亲费启鸿与母亲玛丽·麦克莱伦自1870年从美国来到中国上海、苏州一带,已有十二三年时间,为了表达对中国这片土地的深厚感情,他们用儿子出生地苏州(古称吴)地名,给他起了个中国名字——费吴生。

费吴生幼年随父母在上海,因当时上海尚无美国学校,便由母亲麦克莱伦对他进行最初的家庭教育。他和妹妹爱丽丝都生在苏州,所以自幼就能讲一口吴侬软语。这也为他日后在中国的工作提供了极大的便利。

少年时代的费吴生曾返美国俄亥俄州伍斯特学院攻读物理学,他还喜爱体育运动,擅长打橄榄球和网球。从伍斯特学院毕业后,他又入读纽约协和神学院,1909年毕业后,被派往中国,任职于上海基督教青年会,主持商业夜校。在这里,费吴生建立了家庭,与爱尔宝黛女士结为夫妻。爱尔宝黛在上海青年会夜校教授法语,与费吴生生育了二子二女。1919年爱尔宝黛患伤寒症离世。不久,费氏又娶女作家汤荪为继室,并又得二子。

费吴生对于上海青年会的工作非常投入。他在工作中,与中国的一些上层人物有过密切的交往,并且在中国人民遇到危难时,总是挺身而出,不遗余力地给中国民众以真诚的救助。辛亥革命前后,他与社会名流宋嘉树、王宠惠、唐绍仪、伍廷芳等都有过较多的接触,并与他们成为好友。

1913年7月,一场以江西、江苏为主要战场的“二次革命”爆发,多省革命党人纷纷加入讨袁行列,从淞沪周边涌入上海的难民,数以万计。费吴生将解决这些难民的生计视为己任,不仅加紧调运物资,保障难民的生活,还组织医护人员,救死扶伤,挽救了许多难民的生命。

1932年“一·二八”事变发生后,费吴生十分钦佩十九路军的抗日行动,撰写了多篇报道,赞扬上海军民的抗战精神。战火中,他亲自驾车去江湾一带视察难民的救助情况,对被困在闸北区的中国友人及其亲属予以援助,为被日军掳走的蒋时叙等人奔走呼号。费吴生对战乱中的上海民众寄予深厚的同情,慨叹商务印书馆被轰炸遭毁,称:“我很难相信日本人会毁此大楼,千万卷书籍毁于一旦。”为表彰费吴生在“一·二八”事变中对上海难民的保护与救助,国民政府于1933年费氏五十岁生日时,特派人给其送去上书“博爱杰风”四个大字的银匾。

1936年9月,费吴生接受中华基督教青年会全国协会的邀请,来到南京担任基督教青年会总干事之职。10月,他们全家搬迁到南京鼓楼东边的保泰街二十一号居住。

南京安全区名副其实的“大管家”

1937年夏秋,在中国全民族抗日战争爆发、淞沪会战激烈进行的局势下,美国总统罗斯福发出了敦促所有美国公民撤离中国的通告。费吴生将此时在青岛的妻子与两个儿子送上美国海军运输舰“肖蒙”号返回美国,而他自己则决定留下来坚守岗位,与中国人民共渡难关。

10月,费吴生来到战火纷飞的上海,开展对中国士兵的战地服务工作。紧接着,他又受军事委员会战地服务团主任黄仁霖的委托,去西北与阎锡山进行特别联系。

11月中旬前后,南京的战争与社会形势已经发生了很大的变化。面对日益迫近南京的战火,国民政府于11月20日发表了迁都重庆的宣言,25日颁布了以唐生智为司令长官的首都卫戍部队战斗序列电。

就在南京城大战在即,四面八方的难民漫无目的地奔走于南京城郊,企图躲避战火之际,一批来自美、英、德等国的国际友人,不顾本国政府要求他们尽快离开南京的劝告,坚定地留在南京,欲仿照法国神父饶家驹在上海南市建立难民区的模式,建立一个“南京安全区”,内设众多难民收容所,以保障南京平民的人身安全与生活供给。

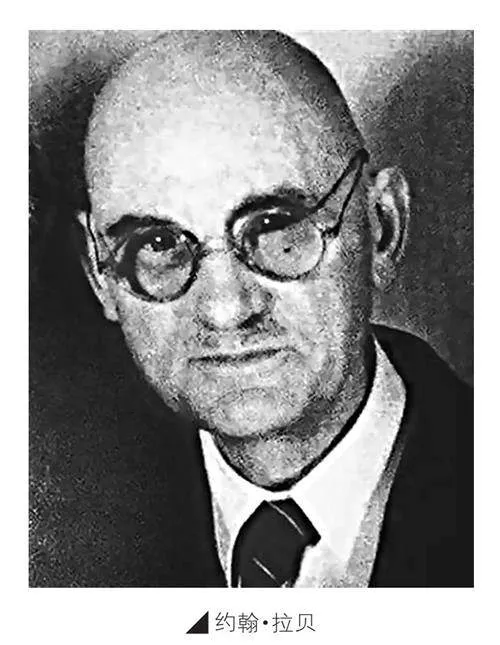

11月22日,南京安全区国际委员会正式成立,共有十五名委员组成,并推选德国西门子公司中国公司驻南京代表拉贝为主席。根据南京市马超俊市长关于任命一位外籍人士为国际委员会总干事的请求,国际委员会于26日最终确定任命费吴生为总干事。两天后,费吴生被正式任命为委员会总干事。

费吴生于11月下旬结束在西北活动的任务后,回到南京,立即投入设立南京安全区的运作,以及国际委员会总干事一职赋予他的各项使命。国民政府军事委员会秘书长张群将自己在宁海路五号的住宅,交给安全区国际委员会作为办公地点。

12月1日,费吴生与部分国际委员会委员参观了这所第二天就要来此办公的美丽建筑。他在日记中称赞说:“此处设备齐全、舒适,还有一座市面最好的防空洞。”也就在这一天,费吴生以总干事的身份,在国际委员会成立大会上,任命了粮食、住房、卫生委员会的主任,以及总稽查、财务主管等高级职员。他不仅对安全区内的行政、救济、物资、卫生等工作事事过问,还直接分管交通部、司法部、最高法院和陆军大学等几个属于中国政府大楼的难民收容所,根据国际委员会文献记载,“为经常行政之集中责任起见,本会设总干事一人,直接管理办事员及一切付款单据之签字等等。月复一月,总干事之事务最为繁剧”。就此,费吴生成了南京安全区名副其实的“大管家”,成了安全区内二十余万难民的保护神。

12月13日,南京城沦陷。费吴生说:“日本人进城了,带来了恐怖、毁灭和死亡。”这天上午11点,有消息说日军已进入安全区。费吴生立即与拉贝等几名国际委员会委员驱车来到安全区南部的入口处会见日军。他在日记中写道:“他们没有表示敌意,但是隔一会儿他们就射杀了二十名只因害怕看到他们而跑开的难民。”

12月15日晚,费吴生目睹一队队约一百人一组的年轻人,被捆绑着由手持带刺刀步枪的日本士兵押送。他沉痛地写道:“我们借着汽车灯光看见他们正排着队走向死亡……我们做梦也没有想到看到的是残忍与野蛮,这在现代社会里实属罕见。”

当这个“大管家”着实不易,费吴生心中无时无刻不在盘算着这个“家”的运转:安全区内一共设了二十五个难民收容所,金陵大学大楼中已住了三万人,金陵女子文理学院收容的妇孺也已达到九千人,“大楼的走道上挤满了人,楼里已无插足之余地。我们原定每个难民可以占有十六平方英尺,但实际上挤拥得远远达不到这个数”。12月16日,为了给难民所和三个大伙房运送燃煤和大米,费吴生驾驶借来的汽车一趟一趟地运送这些紧缺物资。

面对残忍、蛮横的日军士兵,费吴生毫不畏惧,同时也受尽了屈辱。他与贝德士等国际委员会委员们,每晚都分别睡到较大的难民收容所内。12月17日,他们在金陵女子文理学院门口,被日军用刺刀逼迫,推下汽车,“我们排成一行被搜身查武器。我们的帽子被扯下,手电筒照射着我们的脸。他们检查我们的护照,盘问来此地的目的”。12月19日上午,费吴生与国际委员会委员贝德士、斯迈思在金大附中门口,将一名正在被四名日军追逐的女子推上自己的汽车,使她躲过了日本士兵的凌辱。当天晚上,他们三人又赶到汉口路十九号的地下室,将正在对妇女实施强奸的四名日本士兵驱赶离开,并将这所房子里所有的妇女和儿童,都转移到相对安全一些的金陵大学几栋主楼里。

费吴生和国际委员会的委员们,不断将日军对南京平民的暴行一一记录下来,作为向世人揭露的罪证;同时,还将这些记录下的暴行提交给声称“与中国人民友好”的日本大使馆,以揭露日本侵略者的真面目。他们在12月18日前,就已经将日军进入南京城后四五天中的暴行,写成十五份记录送给领事馆的官员。19日,费吴生与国际委员会秘书斯迈思又带着新增的五十五件日军暴行记录,造访日本大使馆,面交新增的暴行案例记录,告知其官员田中、福井,“情况更为恶化”。21日,费吴生等十四名西方人士,集体面见日本驻南京领事馆领事田中,将一份有二十二名外侨签名的信件送交,抗议日军持续地焚烧城市与制造混乱。

日本大使馆官员对日军的暴行熟视无睹;对费吴生等西方人士的抗议总是抱着敷衍的态度,不解决任何实质性的问题。对此,费吴生实在不能忍受了。他在一篇日记中愤怒地写道:“事实上,我们是这里的囚徒!记述这些恐怖行为的故事似乎已没有意义了。现在是1月11日,局势有所改善,但仍然没有一天无暴行,有些简直是暴乱。”

冒险赴沪转交珍贵影片

费吴生不仅为保护南京难民的人身安全、保障其基本生活竭尽全力,还努力争取将日军在南京的残忍暴行向外界传播,打破日本侵略者的新闻封锁,以引起各方的关注。

经多方奔走,费吴生终于获准于1938年1月29日,搭乘英国皇家军舰“蜜蜂”号前往上海,采购安全区内难民们急需的大豆、米、面及日用品。他在上海滞留的九天半时间里,向公众发表了几次有关南京情况的讲演,接受了一些新闻媒体的采访,又在与美国亚洲舰队司令哈里·亚内尔共进午餐时,向其讲述了“南京的最新消息”。他还向上海各界人士讲述了日军在南京的凶残暴行和南京市民地狱般的境遇。当然,他最为关心的,还是如何将他的朋友、国际红十字会南京委员会主席马吉拍摄的日军暴行电影胶片带出南京,公之于世。

马吉在南京大屠杀期间,担任南京安全区国际委员会委员、国际红十字会南京委员会主席,从事了大量救助南京难民的工作。他利用手中的一部十六毫米电影胶片的摄影机,冒着极大风险,记录了日军屠杀中国士兵和无辜南京市民的场景、受伤难民在鼓楼医院和江南水泥厂医院救治的影像、市民院落中到处倒伏尸体的惨状,以及北郊栖霞山一带日军烧杀淫掠的动态画面。为了将这一珍贵的影片带到美国,费吴生作了精心的设计和安排。他写道,“作为目睹过去两月南京形势,第一个从南京出来的美国人,我必须赶紧去到华盛顿、纽约和其他地方”,去拜访有影响的政治家和官员,“给他们看约翰·马吉拍的影片——虽然很恐怖,但是很好,告诉他们一些相关的事情,以使他们更好地支援中国,对日本采取强硬态度”。

费吴生早在1月底去上海采购物资时,就与上海基督教青年会负责人韦尔伯做了约定,由韦发电报给费,在限定日期内必须赶到上海,让日方不得不准其再次离开南京。果然,费吴生于2月中下旬收到了韦尔伯发来的电报,催促其“23日前务必到上海”。费吴生心中有数,日方“巴不得在南京一个外国人也没有”, 只要他承诺不再回南京,日本人便会立即同意放行。很快,费吴生承载着重要使命的上海之行,便获得了批准。对于这趟惊险的旅行,他在后来的回忆中写道:

我仗着这封电报又一次获准离开,第二天早上6时40分乘日本军列到达上海。我和一群恬不知耻的士兵挤在一起,感到一点紧张,因为八卷关于日军暴行的16毫米电影胶片缝在我的驼毛大衣的衬里,其中大部分是在金大医院里拍摄的。毫无疑问,当我们进上海时我的包会被仔细检查。如果他们发现了这些胶片会发生什么事?庆幸的是他们没有发现,并且我一到上海就立即拿到柯达公司冲洗。

这是一段令人惊悚惶恐的经历。因为这些西方人士在南京仅仅因保护和救助难民,尚且屡遭日军的恐吓、侮辱和威胁,若是查出费吴生将南京大屠杀罪证偷偷带出,他们必定会因恼怒而对其痛下杀手。

费吴生将马吉拍摄的八卷电影胶片交给柯达公司,一共冲洗了四套影片。其中一套交给英国“调解联谊会”的穆里尔·莱斯特小姐,由她带往日本东京在一些基督教团体中放映;第二套交给了德国大使馆南京办事处的罗森博士;第三套由他带至美国,至少编辑成了两个版本,应“美国普济堂”等地方的要求,放映了多场;第四套很可能加进了马吉在1938年二三月份拍摄的内容,一共拷贝成十三本,保存在马吉家中。费吴生自1938年2月冒险携马吉拍摄的影片胶卷离宁赴沪后,经香港、广州、马尼拉、檀香山,而至旧金山、洛杉矶、华盛顿、纽约。他走一路,将“南京真相”通过报告和放映影片传播一路。香港《南华早报》于3月曾以《南京暴行:手无寸铁的中国人——美国目击者讲述入侵者的放荡》为题,报道了费吴生所做关于“难民的尸体”“ 悲惨的景象”“ 抢劫与纵火”“ 妇女被强奸”等内容的报告。他在洛杉矶做了几场报告,并放映影片,引起了轰动。《洛杉矶时报》提前预告,担任了三个月南京安全区总干事的费吴生,将“向国务院官员们递交日本占领南京的第一手资料,披露一个令人震惊的、残酷的现代战争故事”。3月18日,费吴生在抵达华盛顿后,受到国务卿豪恩贝克的热情接待,他向其汇报了日军在南京的暴行,并向美中相关机构与人士放映了马吉拍摄的影片,为南京难民募集捐款。

费吴生在美国各地的巡回演讲,向世界倾诉了他对日军暴行的憎恨和对中国人民的深厚感情。他后来在重庆接受记者采访时真诚诉说道:

我因为实在看不过日军的暴行,所以我要尽我所有的力量帮助中国作国际宣传,尤其是对于我们美国人,要使他们知道,日本是买我们的飞机大炮作侵略的工具,并不是保护他们自己的利益,而是侵略别人的利益。如果,我们不抵制日货,而出售军火给日本人,那才不啻是我们参加了战争,帮助日本侵略中国了。所以,我回到美国以后,就各处公开演讲,并把在京偷摄的影片公开放映。

费吴生此次返美之行历经半年多时间。他不仅身体疲累,曾经出现短暂性失忆现象,还受到一些日本人的恐吓威胁。1938年11月,费吴生搭乘“罗斯维尔”号船返回中国。在战时首都重庆,他受到了隆重的接待,南京公会授给他金质奖章,交通部亦授予他奖章,黄仁霖先生代表战地服务团赠送其题有“天意之诚”的锦旗。中国人民用各种方法,向这位勇敢捍卫难民尊严、揭示历史真相的国际友人,表示诚挚的感谢和崇高的敬意。

进出东京做证

费吴生于1938年冬自美重返中国后,仍然任职于基督教青年会,从事救助在战火中受苦受难的中国民众的工作。同时,他还利用自己特殊的身份和影响,与美国高层沟通,支持中国人民的抗日战争。他曾“以在华全体美国人的名义”, 三次发电报、一次写信给罗斯福总统,“抗议我国继续销售给日本原料和装备,用于对中国的战争”。 他在1939年8月18日致罗斯福总统的信中,再次强调了美国对正在英勇抗击日本侵略者的中国人民应当承担的责任。费吴生在信中直言不讳地责问总统:

总统先生,请你设想一下,如果数百美国城市,数百村镇在敌机轰炸下毁坏,数万名美国公民,其中许多妇女和儿童在流血,而我们一向友好的国家却在不断供应敌人原料和装备,维持其破坏和屠杀,您作何想法?

1940年4月,费吴生接受基督教青年会全国委员会的邀请,前往延安访问。这次旅行从西安出发,由周恩来率领,共有五部卡车组成一个车队,每辆车上搭载四十五人,大多是从国统区投奔延安的青年学生。费吴生坐在第五辆卡车的司机旁边。他说,“我无法忘却这三天的旅途”,“他们活泼开朗,旅途中充满了青春的歌声”。在延安期间,他与毛泽东、周恩来等中共领导人进行了多次交谈,还被安排在毛泽东座位旁边,观看由鲁迅艺术学院演出的《黄河大合唱》。这次演出给他留下了非常深刻的印象,他说:“大约是百人的合唱队,有气势,交响乐队也很出色。每一乐章由朗诵者引出……感情分明,起伏有序,演员都很努力。”他还被安排与毛泽东一起合影留念。他后来在自传中写道:“在延安,时间和条件都允许我和很多共产党的领袖人物接触,实际上,可能每位都见到了。”

中国人民抗日战争与世界反法西斯战争于1945年取得胜利后,1946年初春,在东京设立了国际军事法庭,对被认定为甲级战犯的日本战犯进行审判。南京大屠杀案是东京法庭对相关日本战犯进行审理的重要内容之一。作为南京大屠杀期间南京安全区总干事和将唯一动态影像胶片冒险带出南京,向世界传播的费吴生,被法庭指定为检方证人,飞赴东京,准备当庭指证南京大屠杀案的元凶。后来,在等待出庭期间,因他当时已任职于联合国善后救济总署担任驻中国地区代理主任,被机构紧急派往中国河南黄泛区执行赈灾任务,故留下了自己的宣誓书面证词,作为法庭对南京大屠杀案审判的依据。他在证词中写道:

数以千计的无辜百姓当着你的面被抓走枪毙,或用作练习刺杀的靶子,而你还不得不听着杀害他们的枪声。不论何人,(遇到日军时)只要他跑开就必定会被枪杀或用刺刀刺死。在这里,这似乎成了一条规律。当我们碰巧来到陆军部附近时,这里显然正在处决数百名放下武器的可怜的军人,其中还夹杂着许多无辜百姓。

…………

日本人在抓人时完全无章可循,随意从难民营抓人。手上有老茧或头上有戴过帽子的压痕就足以证明这个人曾经当过兵,成了他必死无疑的依据。实际上,所有难民营均遭一股又一股的日本兵多次闯入,他们随意把人抓走枪毙。

这份证词由法庭检察官莫罗上校亲署:“此誓词于1946年6月18日当我的面签名并宣誓。”由于费吴生具有“第三方”的特殊身份,又担任南京安全区国际委员会总干事,其所亲身经历、目睹的证词,在东京法庭的审判中犹如一颗正义的子弹,飞向一手制造南京大屠杀惨案的罪魁祸首。只要对照一下远东国际军事法庭《判决书》中“南京的暴行”判词,以及对南京大屠杀元凶松井石根关于“不作为”罪行的认定,就可以看出,费吴生提供的宣誓证词对法庭最终做出的正义判决,发挥了怎样关键性的作用。

1949年后,费吴生先后在中国台湾与美国居住。1979年1月20日(亦说1980年)在美国加州去世。他生前曾出版自传《我在中国八十年》,书中详细记载了他在华的珍贵记忆,特别是对于南京大屠杀暴行的记录,极具史料价值。