以大概念建构落实单元整体教学的实践探索

【摘 要】新课程背景下,应以大概念的建构为基点开展单元整体教学。可梳理单元内容,以语文要素为抓手,提炼大概念;以大概念为锚点,制订单元教学目标,设计评价标准;创设真实情境和进阶型、结构化的学习任务,引导学生建构大概念,深化理解,实现跨情境的高通路迁移。

【关键词】大概念;单元整体教学;神话单元

当前,大概念统领下的单元整体教学研究开展得如火如荼。这是因为“有意义的单元教学设计,需要围绕大概念进行;有了大概念视角,单元教学才能变为现实”[1]。统编教材重视学生文体意识的培养,从三年级起,基于儿童的认知规律,每册都编排了文体单元。它们本身就具备以大概念统整单元的有利条件。本文以四年级上册第四单元为例,探讨如何在大概念的统领下,遵循认知规律,以语文要素为抓手,实施单元整体教学。

一、以教材内容为根基,提炼单元大概念

大概念分为跨学科大概念、学科大概念。所谓学科大概念,是指能反映学科的本质,居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力的原理、思想和方法。[2]6本文所指的大概念都是学科大概念。那么,如何提炼大概念呢?

(一)聚焦人文主题,精准解读教材

统编教材四年级上册第四单元围绕人文主题“人类童年时代飞腾的幻想”,编排了《盘古开天地》《精卫填海》《普罗米修斯》《女娲补天》四篇课文。从地域上分,有中国古代神话、古希腊神话;从类型上分,有创世神话、英雄神话。学生在二年级下册第八单元与神话有过初步接触,在日常生活和课外阅读中也对其有不同程度的了解。习作《我和____过一天》体现了读写结合的编排思路,引导学生聚焦叙事结构的把握和运用,发展想象力和创造力。与此同时,“快乐读书吧”也倡导开展神话主题的整本书阅读。整个单元主题明确,内容彼此紧密关联。

(二)聚焦语文要素,解析大概念元素

语文要素为语文学科大概念的提取提供了重要的启示和普遍的路径。基于语文要素形成概念性理解,才是单元教学的终极目标。[3]如果没有联结上位的大概念等,习得的方法、策略、要素和格式很容易被机械地使用。[4]需要注意的是,仅仅反映单个知识、单项技能的语文要素不能算是大概念,因为“处于知识和能力最底部的语文要素,无法促成相对复杂的认知结构,也就很难在真实的语言运用情境中得到有效表现”[5]。而有些语文要素解释力强,迁移性好,框架性好,可以作为大概念。

本单元的阅读要素是“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”“感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象”,习作要素是“展开想象,写一个故事”。读写要素紧密关联,高度统一。可从以下两个方面对其进行解读。

一方面,神话回答的是人类从哪里来的根本问题,是远古先民们在当时的条件下,与世界对话的结果,这结果又反过来塑造了先民的思维方式。他们据此理解客观世界和自我,以及处理与他人、族群的关系。可以说,神话是一套解释系统,一种整体有机地把握世界的方式。目前,神话借助日新月异的影视技术深入儿童生活,神话蕴含的自我发现、自我探寻的力量也在润物无声地滋养着儿童。[6]结合语文要素“感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象”,应从神话的文体特点出发,从关注神话对学生精神成长的影响,发挥神话独特的教学价值方面思考大概念。

另一方面,神话是先民依据生活中的已有结果,思考与探索自然和社会现象,想象出来的包含“起因、经过、结果”叙事结构的幻想故事,充满了神奇的想象色彩。“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”这一语文要素,广泛适用于叙事类文本,具有普遍的概括性、强大的统摄性和广泛的解释力,是理解此类文本的“思想方法或关键工具,可运用于新的情境,具有持久的可迁移应用价值”[2]7。《盘古开天地》作为单元首篇课文,呈现典型的“起因、经过、结果”,属于常规叙事模式。《精卫填海》隐去了起因,省略了结果,只呈现了溺水身亡、衔石填海的过程,这是常规模式的一种变式结构,属于缺失模式。《普罗米修斯》包含两个故事,第一个故事的结果是第二个故事的起因,属于多元叙事模式。《女娲补天》包含好几个故事,属于多事复合模式。本单元四篇神话故事的“起因、经过、结果”呈现出不同的样貌,丰富而多元,是建构单元大概念的最佳文本组合。结合语文要素“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”,应从神话的叙事性方面思考大概念。

(三)梳理知识结构,提炼单元大概念

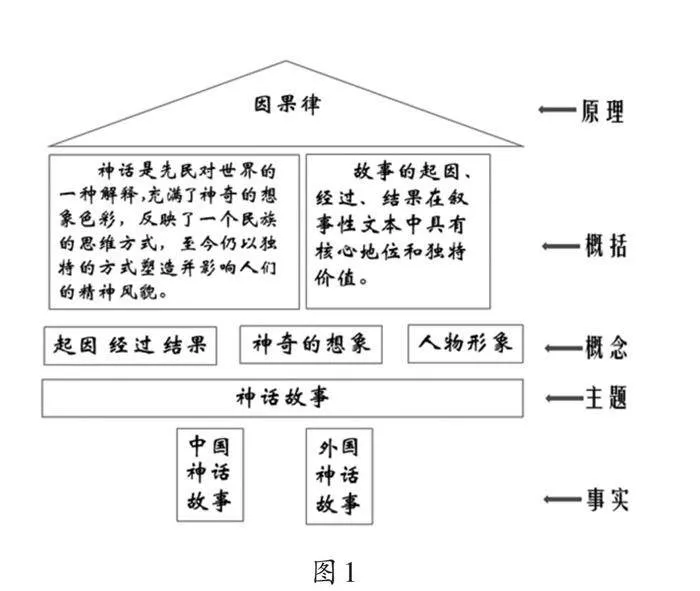

基于以上分析,借鉴林恩·埃里克森的“知识的结构”理论,可提炼神话单元的知识结构(如图1)。

图1中的“概括”是本单元的学习核心,也是学生需要形成的概念性理解,即大概念。图1揭示了概念之间的内在本质关联,把零散的知识进行有机统整,便于学生迁移运用到其他叙事类文本的阅读和习作中。

二、以大概念为锚点,明确评价目标

(一)基于大概念,锁定核心目标

根据《义务教育语文课程标准(2022年版)》中对第二学段“语言文字积累与梳理”“文学阅读与创意表达”和“整本书阅读”学习任务群的要求,结合神话单元的课程内容,以大概念为锚点,借鉴林恩·埃里克森和兰宁提出的三维课程模式,可以制订神话单元的核心学习目标,具体如下。

◎学生将知道(Know):神话是人们依据自然和生活中的已有结果,用拟人、超人的方式想象出来的有着特殊叙事结构的故事,一般包含起因、经过和结果三个互相关联的部分;能主动随文识字,分类整理有新鲜感的词语以及中外神话知名篇目、神话典故。

◎学生将理解(Understand):神话是先民对世界的一种解释,充满了神奇的想象色彩,反映了一个民族的思维方式,至今仍以独特的方式塑造并影响人们的精神风貌;故事的起因、经过、结果在叙事性文本中具有核心地位和独特价值。

◎学生将做到(Do):找出(同时会辨析、补充)故事中的起因、经过、结果,把握主要内容,会讲述故事;阅读古今中外的神话,找出并分享神话故事中神奇的想象,说出神话人物的鲜明个性和精神品质;能展开想象,参照起因、经过、结果写自己的神话故事。

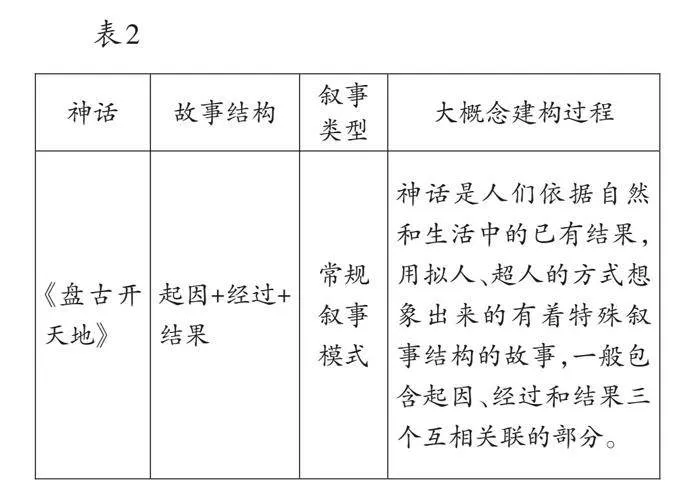

(二)结合大概念,前置学习评价

应坚持教学评一体化,进行逆向设计,结合应取得的学习效果,对标学习目标,逐条逐项分解,制定具体可操作的评价标准,把表现性评价嵌入单元学习的全过程(如表1)。

三、以素养为导向,推动单元学习进阶

(一)搭建任务支架,构建大概念形成路径图

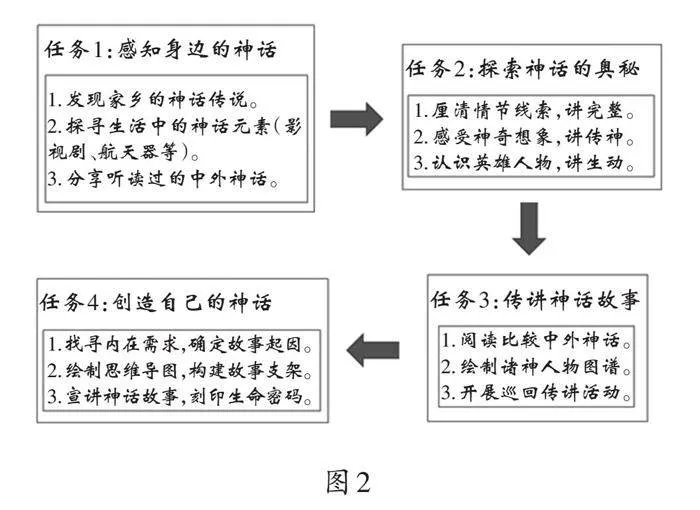

教师要找到人文主题与语文要素的聚合点,对单元学习资源进行重构,精心设计具有驱动力、向心力、整合力的结构化进阶任务,不断丰富、加深学生对大概念的理解。为此,创设单元核心任务——举办“做神话传讲人”系列活动,围绕“讲神话故事”,规划清晰的学习路线图(同时也是大概念的形成路径图,如图2),设计进阶式任务链,让各项任务逐步支撑起大概念的建构,让学生在真实情境中展开语言实践,实现素养发展。

(二)逐步推进,解析大概念的建构过程

以“故事的起因、经过、结果在叙事性文本中具有核心地位和独特价值”这个大概念为例,在设计进阶型、结构化、整合性的学习任务后,还要一步步引导学生独立思考分析、引入资料考证、小组合作探究,进而确认每篇神话故事不同的结构类型,掌握神话的叙事模式,以习得专家思维,实现高通路迁移。

1.在课堂学习中建构大概念

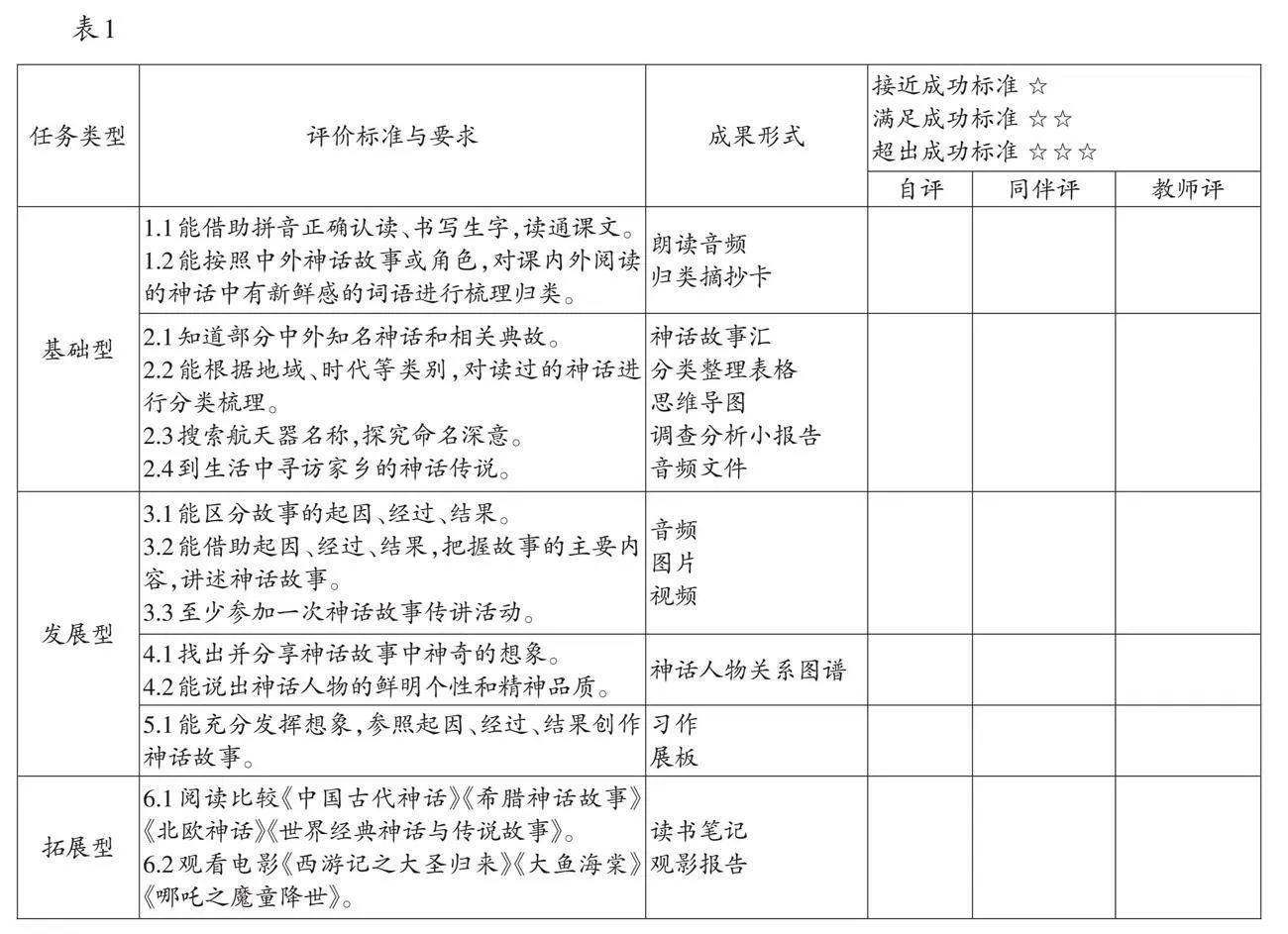

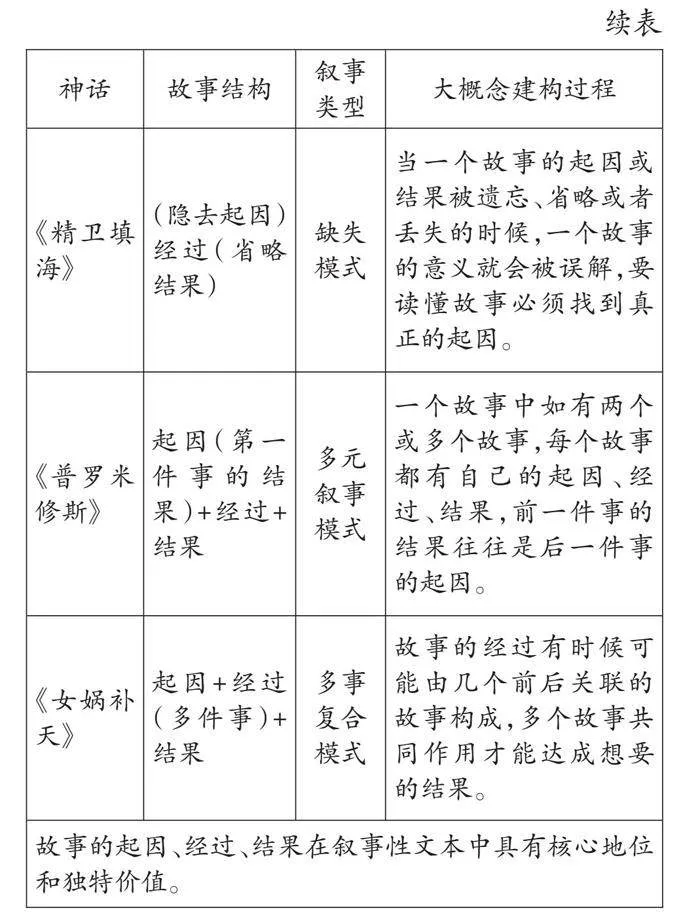

(1)走进世界之初,明晰神话结构:从《盘古开天地》中了解神话的常规叙事模式。在“远古先人面对眼前的自然万物,会思考什么问题?(人类、万物从何而来?)由眼前的结果展开想象,会推想出一个什么故事?它有着怎样的起因、经过、结果?”等问题的引领下,学生通过阅读讨论,得出起因是需要改变的现状(世界混沌一片),经过是改变的开始和过程(盘古开天辟地、顶天立地),结果是变化的完成形态(化生万物,创造了美丽的世界),并在教师的指导下进行初步概括:神话是人们依据自然和生活中的已有结果,用拟人、超人的方式想象出来的有着特殊叙事结构的故事,一般包含起因、经过和结果三个互相关联的部分。

(2)考证神话故事,探秘填海缘由:从《精卫填海》中认识神话的缺失模式。《精卫填海》是文言文,故事的真正起因容易被误读。在学生读懂了文言文的大致意思后,可以提问:“精卫衔木石填大海的目的到底是什么?有人认为是为了复仇,你认可吗?”带领学生从考证“游”字的意思出发,通过补充前文,查找资料,逐步梳理出女娃“游于东海”不是在“游玩、游戏”,而是在模仿其父亲炎帝带领部落的人们填海造田、改造自然,从而找到故事的真正起因。学生明白了生前的“游”是小女儿的无意识模仿,死后的“衔”是化身精卫,不向大自然屈服的主动选择。由此展开思考:既然到今天为止,东海依然没有被填平,那么精卫填海的意义何在?学生通过讨论,读出了这个故事的真正意义,感受到精卫不屈奋斗的精神。教师引导学生在前一课概括的基础上,形成了新的理解:当一个故事的起因或结果被遗忘、省略或者丢失的时候,一个故事的意义就会被误解,要读懂故事必须找到真正的起因。

(3)了解诸神关系,分辨故事类型:从《普罗米修斯》中辨析神话的多元叙事模式。教师让学生利用前两课的学习经验,自主找出本课的起因、经过、结果。学生发现如果把故事的起因定为“人类因为无火过着悲惨的生活”,那就和结果“普罗米修斯获救”对不上了,两者不能构成因果关系。对此,教师引导学生发现课文其实包含了一个创世神话和一个英雄神话,前半部分讲述火的来源是创世神话,后半部分讲述普罗米修斯与宙斯的对抗是英雄神话。第一个故事的结果是第二个故事的起因,属于多元叙事模式。至此,学生对大概念的理解又有了一次进阶:一个故事中如有两个或多个故事,每个故事都有自己的起因、经过、结果,前一件事的结果往往是后一件事的起因。

(4)自主运用经验,拓展叙事结构:从《女娲补天》中建构神话的多事复合模式。《女娲补天》是略读课文。教师应放手让学生综合运用前三课的学习经验,自主找到本课的起因、经过和结果。学生在自主探索中发现,这个故事的经过部分写了好几件事,除了炼石补天,还斩龟立柱、杀死恶龙、烧灰堵缝,属于多事复合模式。至此,学生的学习经验又一次得到了丰富:故事的经过有时候可能由几个前后关联的故事构成,多个故事共同作用才能达成想要的结果。

通过四次进阶任务,学生能厘清“起因、经过、结果”在神话叙事类文本中的不同表现形态,对其在叙事故事中的作用有了更深的认识,真正理解了“起因、经过、结果”在叙事性文本中的核心地位和独特价值(如表2)。

2.在课外阅读中迁移大概念

在学生形成了对叙事类文本“起因、经过、结果”的概念性理解后,还要引导学生将大概念迁移到中外神话故事的阅读、传讲中。

本单元的“快乐读书吧”要求学生阅读神话故事。在单元学习的起始阶段,可组织学生到生活中采风,同时大量阅读中外神话故事。学生根据各自的兴趣,组成不同的阅读团队,主要运用比较策略,对古今中外不同国家、不同地域的各类神话故事开展研究性学习。运用表格、思维导图等学习支架,对相同类型的神话故事进行比较阅读,通过完成阅读笔记、传讲神话故事等方式展示阅读成果。教师要特别注意引导学生运用课上建构的大概念,分析各个神话故事的起因、经过、结果,辨析各种不同的叙事模式,厘清三者之间的内在逻辑关系,多次对大概念进行概括,进一步拓展大概念的外延,丰富大概念的内涵。

3.在单元习作中运用大概念

学生可以运用大概念创编自己的神话故事,在新的情境中解决问题。

单元习作《我和 过一天》提示学生思v4488ZPaqLbICdrkFVS5Rw==考:如果有机会和自己喜欢的神话、童话人物过一天,会选择谁?怎么过一天?为了完成习作,首先要思考习作中能迁移运用何种知识、能力,如何关联大概念。除了学习神话展开神奇的想象外,还要通过不同的叙事模式来组织材料,确定行文线索。

习作的逻辑起点应该是学生对现实生活或者自身成长的某一方面有所不满,特别渴望得到神话、童话人物的帮助,借助他们的神奇力量实现自己的愿望,达成某方面的期待。所以,要思考清楚故事的起因,这是故事顺利展开的关键点。分析学生的习作,发现存在以下几种情况:①一些学生没有交代故事的起因,没有真正从现实生活中的真实问题出发,写成为了神奇而神奇,为了想象而想象,没有任何意义的故事。这是没有理解“起因”对一个故事的真正价值。②一些学生让神话、童话人物运用法力直接帮助自己轻而易举地实现了愿望,自身没有经历挫折、磨炼,也就没有进步、成长。这是没有理解“经过”对自身生命成长的价值。③大部分学生能结合自身的现实问题,从对未来的美好愿望出发,在神话、童话人物的帮助下,经历了种种艰辛,通过自身的努力增强了某种能力,获得了某种启迪,提高了认知,历尽磨难达成了愿望,获得了成长。这证明大部分学生都能跨情境迁移运用大概念,实现了高通路迁移。对此,教师引导少数学生再次聚焦大概念,运用大概念分析自己的习作,找到存在的关键问题,运用大概念提升认知水平和习作水平,解决真实的问题。

综上所述,大概念统整下的单元整体教学,把教材自然单元的内容结构化,将其转变为整合性的教学单元,变“为记忆事实性知识而教”为“为达成深度的概念性理解而教”,帮助学生建立了跨时间、跨文化、跨情境解决问题的框架,实现了高通路迁移,促进了语文素养真正落地。

参考文献:

[1]王崧舟.基于语文要素的大概念教学价值厘定与实施策略[J].小学语文教师,2024(4):8-12.

[2]顿继安,何彩霞.大概念统摄下的单元教学设计[J].基础教育课程,2019(18).

[3]吕映.语文学科的“大概念”:概念辨析、要义解读与研究展望[J].语文建设,2021(18):20-26.

[4]刘徽.何为大概念[J].当代教育家,2022(7):38-43.

[5]王崧舟.任务群视域下小学语文单篇教学样态的转向[J].江苏教育,2023(5):31-36.

[6]李竹平.呼应学习任务群:小学语文大单元教学设计(三、四年级)[M].武汉:长江文艺出版社,2023.

(南京师范大学相城实验小学)