善用迁移,“教略学丰”,让略读课文起始课迈出坚实脚步

【教材分析】

《不懂就要问》是统编教材三年级上册第一单元的一篇略读课文。单元以“学校生活”为主题,阅读要素是“阅读时,关注有新鲜感的词语和句子”。

从文本内容看,课文讲述了少年孙中山在私塾读书时,因为不明白书里说的是什么意思,壮着胆子向先生提问的故事,表现了孙中山“不懂就要问”的学习态度。文章中,孙中山说的话“学问学问,不懂就要问”,语言通俗,却又蕴含着道理,具有新鲜感。

从时代特点看,课文写的是在私塾上学的事,当时学生的学习方式和先生的教学形式都具有时代色彩,与现在学校上课的情景相差甚远。对于文中跟学习有关的词语,学生可能会感到陌生。

从编排意图看,这篇课文是本套教材编排的第一篇略读课文,课文的样式与先前学过的有很大不同,学习的方式也不同,对学生自学的要求也有所提高,需要引导学生运用精读课文的学习方法,边读边想,和同学进行交流。

【教学目标】

1.认识“诵、例”等9个生字,读准多音字“背、圈”。

2.初步了解略读课文基本的学习要求。

3.默读课文,能说出课文讲了一件什么事,并简单表达对这件事的看法,产生学习孙中山勤学好问精神的愿望。

4.能找出有新鲜感的词句,和同学交流。

【教学重难点】

重点:能通过本课的学习,明确略读课文的基本阅读要求与方法,并能边阅读边圈画出文中具有新鲜感的词句,与同学交流自己的理解。

难点:运用学到的方法,交流有新鲜感的词句。

【教学过程】

一、回顾导入,发现“有新鲜感”的课型

(一)回顾交流,引出“新鲜感”

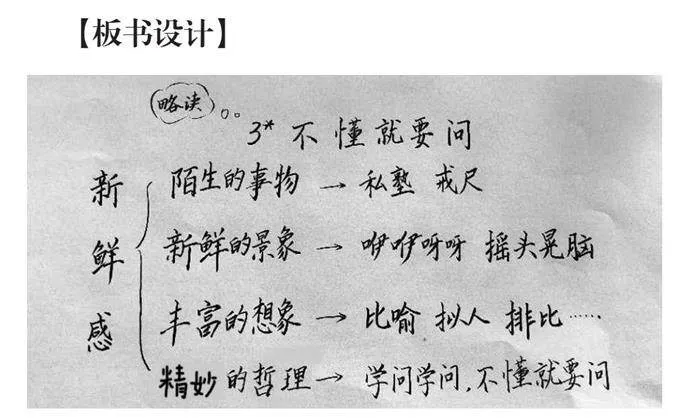

1.关注第一单元的篇章页,引出阅读要素。(板书:新鲜感)

2.分享交流班级暑假写话集《暑假美文100篇》中有新鲜感的词语和句子。

预设:学生找到运用拟人、比喻、排比等修辞手法的句子,以及让自己感到陌生的词句。(板书:拟人、比喻、排比……)

3.班级交流、梳理,发现“有新鲜感的词句”可分为三种。第一种指向让人感到陌生的事物,第二种指向生活中没有见过的新鲜景象,第三种指向想象丰富、运用修辞手法的句子。(板书:陌生的事物、新鲜的景象、丰富的想象)

(二)观察发现,了解“略读课文”

1.书写课题,认识“略读课文”。

(1)引导发现:观察课文标题,发现有什么新鲜的地方?

预设:序号3的底色变为绿色,右上角开了一朵“花”。

(2)教师小结:课文序号的底色变绿了,右上角还有星号,这样的课文叫略读课文(板书:略读)。请把“略读”两字写在课题旁边。

2.默读课文,了解编排特点。

(1)引导发现:除了带星号,整篇课文和前面的精读课文有什么不同?

(2)教师小结:略读课文后面少了练习题和要求会写的字,课题下面多了学习提示,告知本课主要的学习任务和要求。

3.阅读学习提示,明确学习任务。

第一个任务是“默读课文,想想课文讲了一件什么事”。第二个任务是“和同学交流你对这件事的看法”。第三个任务是“把有新鲜感的词句画下来和同学交流”。

4.默读课后“泡泡”里的内容,学习略读方法。

预设:略读课文可以读得粗略一些,了解课文大意就行;如果有个别的字不认识、个别的词语不理解,也没有关系;根据学习提示自主学习,还可以与同学交流。

二、初读课文,学习生字新词

1.学生自由读课文,把课文读正确、读流利。

2.集体认读生字词。

私塾 戒尺 挨打 背诵 照例 厉声 清楚

圈了一段 糊里糊涂 咿咿呀呀 摇头晃脑

(1)辨析、提示:注意多音字“背”“圈”;“糊里糊涂”一词中的“里”“涂”和“清楚”一词中的“楚”读轻声;“挨”读第二声;“照例”一词中的“例”要与“列”的读音区分。

(2)理解词语的意思。

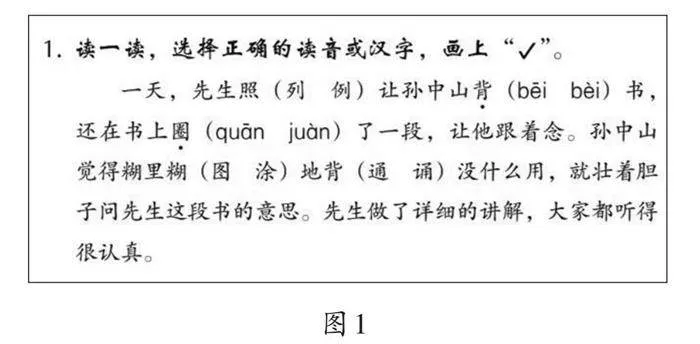

3.完成教材配套《语文作业本》中的第1题(如图1)。

三、把握内容,交流对人物事件的看法

(一)默读课文,了解故事内容

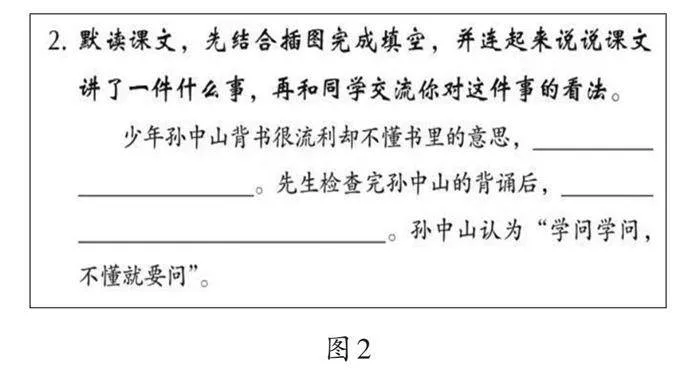

1.默读课文,完成教材配套《语文作业本》中的第2题(如图2)。

2.投屏展示学生的练习,进行反馈、引导:可加上“于是”“壮着胆子”“便”“详细讲解”等词语,把故事内容叙述完整、清楚,使语言表达更有条理。

3.学生自主修改,并读一读。

(二)“小伙伴”助学,交流自己的看法

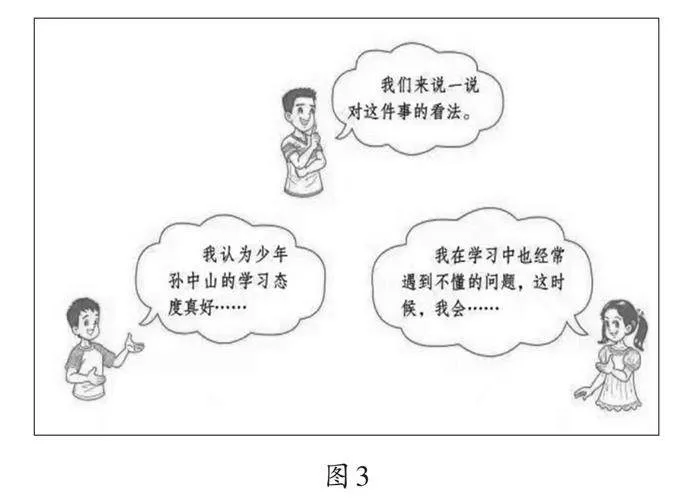

1.读一读《语文作业本》中学习伙伴的交流范例(如图3),说一说学习伙伴是怎样交流看法的。

教师小结:交流时,可以表达对少年孙中山的看法,也可以说一说对先生的看法,还可以说说自己在遇到相同情况时的做法,或者说说今后会怎么做。

2.交流:你对这件事有什么看法?请从课文中找出理由。

预设1:孙中山的学习态度真好。他说:“学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。”

预设2:孙中山很好学,而且胆子很大。文中说“同学们吓呆了”,可见同学们都不敢问,都以为孙中山要被先生用戒尺打了,可是孙中山宁可挨打也要问。

预设3:孙中山“壮着胆子站起来,问”,说明孙中山也担心被先生打,可是他还是问了。

预设4:先生喜欢像孙中山一样的学生。孙中山“把那段书一字不漏地背了出来”,先生就收起戒尺,还把书中的道理讲得很详细。

3.联系自己的学习、生活说想法。

预设1:我也像孙中山一样,不懂就问老师、问同学。

预设2:我以前不敢问,怕难为情。我以后要向孙中山学习,像他一样不懂就问。

四、运用方法,交流“有新鲜感”的词句

1.默读课文,圈画有新鲜感的词句。

2.交流、理解有新鲜感的词句。

(1)交流跟学习相关的词语:私塾、戒尺等。(板书:私塾、戒尺)

①指名说说哪些事物让我们感到新鲜。

②了解新鲜的事物:引导学生观察课文中的两幅插图,了解私塾与现在的学校的不同之处;出示戒尺的图片,简要说明戒尺的用途。

(2)交流跟课堂上学生读书相关的词句:咿咿呀呀、摇头晃脑等。(板书:咿咿呀呀、摇头晃脑)

①朗读课文,针对相关句子展开交流。

那时候上课,先生念,学生跟着念,咿咿呀呀,像唱歌一样。

这一问,把正在摇头晃脑高声念书的同学们吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声。

预设1:以前读书和我们读书不一样,像唱歌一样,感觉真新鲜。

预设2:以前同学们读书时会摇头晃脑、高声念书。

预设3:孙中山一问,同学们都吓呆了,课堂里霎时变得鸦雀无声。这是我想不到的,不可思议。

②学着古人“咿咿呀呀”“摇头晃脑”念书的样子,念一念《三字经》片段。

人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专……

(3)交流蕴含道理的句子:学问学问,不懂就要问。为了弄清楚道理,就是挨打也值得。(板书:学问学问,不懂就要问)

①指名读句子,提问:什么是“学问”?读了这句话,你明白了什么道理?

②追问:对于这个句子你有新鲜感吗?为什么会感到新鲜?

预设:读着押韵;通俗易懂地告诉了我们一个道理。(板书:精妙的哲理)

③学生齐读句子。

五、了解伟人,拓展“有新鲜感”的名言

1.出示资料,了解伟人孙中山。

2.小结:伟人孙中山小时候的表现就与众不同。他身上有着宝贵的学习品质,那就是——不懂就要问。(齐读课题)

3.拓展名言,深化主题。

发明千千万,起点是一问。禽兽不如人,过在不会问。智者问得巧,愚者问得笨。人力胜天工,只在每事问。

——陶行知

敏而好学,不耻下问。

——《论语》

【板书设计】

【教学评析】

《不懂就要问》是小学阶段首篇略读课文。课文的编排样式、学习方式都与学生以往接触到的不同。由于这一课有着这样特殊的地位,对其进行深入研讨就显得很有必要。本堂课的教学给了我们很多启示。

一、明确学习定位,凸显学法应用

《不懂就要问》一课的定位是认识略读课文,对略读课文的学习产生兴趣,并在教师的指导下进行自主阅读。本堂课把了解略读课文的编排特点、学习方法作为一项重要的学习内容。为此,教师在课堂的第一个环节进行了比较详细的教学指导,然后引导学生根据提示的学习任务要求,运用从精读课文中初步习得的阅读方法学习课文,通过与同学交流,进一步熟练掌握阅读方法,培养独立阅读能力。由此凸显“精读是准备,略读才是应用”的教学理念。

二、遵循学习心理,展开学习过程

“意义与情感构成的学习情境让学习真正发生。”本堂课中,教师以“分享交流班级暑假写话集《暑假美文100篇》中有新鲜感的词句”这样的情境,导入课文。有亲切感的学习情境自然激发学生的学习兴趣,使其主动认识略读课文,了解故事内容。课上,教师还以“你对这件事有什么看法?”的问题情境,引发学生主动思考,分析、评价故事中的人物,然后运用学习方法发现、交流有新鲜感的词句,品味语言,落实单元语文要素。从了解故事内容到评价人物事件,再到欣赏品味语言,整个学习过程尊重学生的认知规律,使课堂教学有层次、有增量。

三、有效导学助教,促进学习深入

略读课文的教学整体求简、求略,但并不是说就不需要有精、有细的部分。教师应精心选择课文中需精读、细读的学习点,运用助学策略,引导学生深度理解。本堂课中,教师先引导学生观察课题和课文的编排样式,通过“少了什么”“多了什么”的比较,了解课文的学习提示告知我们学习的具体要求,并对略读课文的阅读方法进行比较详细的指导,为学生后续的学习打好基础。接着,在理解课文内容的过程中,以《语文作业本》中的相关内容助学,引导学生抓住课文中的关键词句、用上连接词语把事情说清楚。扎实的教学过程可以训练学生的概括能力。然后,利用《语文作业本》中的学习伙伴,引发学生多角度思考、发表看法,培养学生的理性思维和表达能力。最后,在品味有新鲜感的词句时,引导学生用上精读课文中品味语言的方法,自主阅读、圈画、体悟,与同学交流、分享,帮助学生建立知识体系。这样,教师通过有效的导学助教,使学生在内容理解、情感熏陶、语言感悟和方法习得上取得比较理想的学习效果。

(1.浙江省杭州市淳安县千岛湖镇第六小学

2.浙江省杭州市淳安县教育发展研究中心)