单元整体视域下习作与阅读教学的统整之道

【摘 要】习作与阅读,是语文教学的两大重心,两者共生互促。在单元整体教学中,习作与阅读的关联更为紧密。为此,教师要强化统整意识,以单元习作要素为锚点,盘活单元学习资源,从优化选材、丰富表达、批注评改三个方面,架构读写系统,提升学生的习作能力。

【关键词】单元整体教学;习作;阅读

习作与阅读,是语文教学的两大重心。两者分工明确,却又相互促进。在单元整体教学中,习作与阅读的关联更为紧密——读是为了写,写要基于读。然而,在教学实践中,两者缺乏有效整合,并未达到预期的教学效果。学生往往畏惧习作,习作水平有待提升。

为解决以上问题,教师应强化统整意识,全面把握教材,对单元学习内容进行统筹、整合、重组、优化,使其相互关联、相互支撑,形成一个整体。在此基础上,以单元习作要素为锚点,盘活学习材料,以统整的视角审视设计的每个环节,从优化选材、丰富表达、批注评改三个方面展开习作教学。下面以统编教材四年级上册第六单元的习作《记一次游戏》为例,阐述具体过程。

一、优化选材,从“窄化”到“广泛”

本单元的人文主题是“童年”。教材篇章页上,“童年啊!是梦中的真,是真中的梦,是回忆时含泪的微笑”道出了童年丰富的内涵。课文《牛和鹅》《一只窝囊的大老虎》《陀螺》讲述了不同作家的童年故事,有喜有忧,有笑有泪,有感悟也有困惑,而这些皆是童年成长的养分。习作《记一次游戏》引导学生回忆自己的游戏经历,把游戏的过程写清楚,同时写出想法和感受。想法和感受必定与童年的成长关联。可见,本单元的习作与阅读存在较强的联系。

基于上述分析,应该怎么帮助学生突破选材窄化的困境?如何迁移学生在阅读中获得的多元感悟,实现读写统整?教师需要盘活单元学习资源,从以下几个方面着手。

(一)组织思辨,深化对童年的理解

习作前,教师可组织一次小小的思辨会,思辨的主题是“童年只有快乐才好吗”。围绕这个主题,学生有理有据地开展思辨活动。有的说,《牛和鹅》中霖哥儿被鹅追赶时体会到了紧张害怕,这是难忘的童年;有的说,《一只窝囊的大老虎》中作者那段尴尬难堪的表演经历带给他困惑,也是一种成长;有的说,《陀螺》中作者的快乐和烦恼都是童年的味道……通过思辨,学生对童年的理解更深入了:酸甜苦辣都是成长。这为习作选材做好了铺垫。

(二)组织讨论,拓展对游戏的认知

习作前,教师引导学生构思,选择一次游戏,将表达主题、游戏过程、游戏心情等绘成思维导图,以此确定学情。课堂上,教师结合学生的思维导图,抛出一连串问题,激起学生思维的浪花。

【教学片段1】

师:A同学准备写游戏中的快乐,B同学想写成功后的兴奋。那么,问题来了,写游戏只能写快乐吗?只有成功的游戏才值得写吗?你认为游戏中的哪些体验特别有价值?

生:我认为可以写困惑。作家叶至善直到长大了还没弄明白小时候的事。

生:也可以写失败,失败乃成功之母嘛!

生:我认为霖哥儿经历的紧张害怕也很有意义。正是这些紧张害怕让他懂得了道理,让他长大了。所以,也可以写写紧张害怕。

……

在讨论中,学生关联阅读中获得的体验,认识到游戏的价值,知道游戏的收获是多元的。写游戏不只是写高兴、成功,还可关注游戏过程中的沮丧、懊恼、失败,它们也能促进成长。讨论至此,习作的内涵得到拓展。学生确定本次习作的立意:写游戏,是为了记录自己在游戏中的成长。这样,在筛选素材时,学生尝试悦纳童年酸甜苦辣各种滋味,凸显了单元学习的现实意义。

二、丰富表达,从“单一”到“多元”

本单元习作的难点之一是“写写自己当时的心情”。由于单元中的读与写有着内在逻辑关联,教师可以“心情点”为线索,将多方面教学内容统整起来,引导学生从阅读中学习作,在习作中迁移运用阅读时习得的方法,从而形成一个结构化的读写系统。

(一)回读课文,重温多元表达

在学生确定主题后,针对习作难点,教师引导学生回顾本单元的一组课文,关注课文中描写“我”心情的语句,从阅读中学习表达,发现文字背后的秘密,为突破难点做好铺垫。学生发现有以下两类表达心情的方法。

一是通过人物的动作、语言、神态表达人物的心情。以《牛和鹅》为例,“我们马上都不说话了,贴着墙壁,悄悄地走过去”一句中的“贴”这一动作传神地写出了“我们”看到大白鹅时的害怕。

二是运用修辞手法表达人物心情。以《陀螺》为例,“曾有很长一段时间我的世界堆满乌云,快乐就像过冬的燕子一般,飞到一个谁也看不到的地方去了”这一比喻句贴切地写出了“我”因削不出高质量的陀螺而苦闷不已的心情。

(二)初试身手,积累语言资源

语文园地“词句段运用”的第二题要求仿照例子,用动作描写来表现某种心情,引导学生从阅读走向表达。在上述阅读回顾后,教师将该题前置,指导学生进行小练笔,尝试多元表达心情。首先,学生通过读例句,明白例句采用“打开”“钻进”“蒙上”等一系列动作描写,生动表现“害怕”的写法;接着,在众多表达心情的词语中选一个词语,尝试仿照例子用动作描写来表现;最后,在欣赏评析同伴作品后修改自己的作品,提升表达能力。练笔帮助学生积累富有新鲜感的语言,为突破习作难点提供学习资源。

(三)有样可依,迁移表达方式

读与写相辅相成。教师应针对单元表达要素,用读写融通的视角审视整个单元的习作资源,聚焦教学点,寻找强关联的学习材料,集中发力。

在习作课的讲评环节,教师选择学生的典型习作,一方面引导学生对照课文,在阅读中增强对习作的认识,思考自己的习作需要修改之处,另一方面促使学生迁移阅读材料的语言特色和表达方法,用多种方式表达自己的心情。

【教学片段2】

(出示学生习作片段)

终于到了最后一关,因为有了前两次的顺利通关,我有些得意扬扬,这也太简单了!小菜一碟!“开七朵!”突然,老师的喊声把沉浸在得意中的我惊醒了。我回过神来四处寻找同伴,发现周围的同学一个个都抱成团了,我真是急坏了。

师:大家都认为这名同学的心理描写过于直白。那么,你们有什么好办法?

生:我认为可以学习作家的写法。请大家关注《牛和鹅》的第5自然段,写害怕不出现害怕。

师:好一个“写害怕不出现害怕”,这可是写心情的最高境界!

(出示课文,回顾写法)

师:刚才我们找到了写心情的妙招。那么,这名同学的习作可以怎么改呢?让我们一起来帮帮他。

生:我像一只迷路的小鹿,急促地来回跑动。跑到东,东边无路;转向西,西边无门。怎么办?怎么办?

生:“糟糕!这次输定了!”我感到自己的脸越来越烫。

……

师:一个“跑”字,生动地再现了当时的着急;“脸越来越烫”写出了小作者急得满脸通红的样子。这些同学的写法都相当高级,为你们点赞!现在,请每个同学反观自己的习作。想一想,哪些地方可以作出更优的修改?

在习作课堂上,课文被多次回顾、对照和模仿,让学生有样可依,从而降低习作难度。学生由读思写,由写思读,像专家一样思考,有效地打通习作思路,达到习作知识素养化的目标。

三、批注评改,从“阅读”到“习作”

本单元的阅读要素之一是“学习用批注的方法阅读”。单元习作要求学生写好后“自己读一读,用修改符号改正其中的错别字和不通顺的句子,最后誊写清楚”,即要求学生学习评改。从习作教学系统看,评改是重要的子系统,它可以帮助学生优化习作,促成习作目标的最终实现。

基于此,教师可把阅读、习作目标进行统整,除了引导学生用批注的方法阅读,还可让学生用批注的方式评改习作,发挥批注更大的作用。

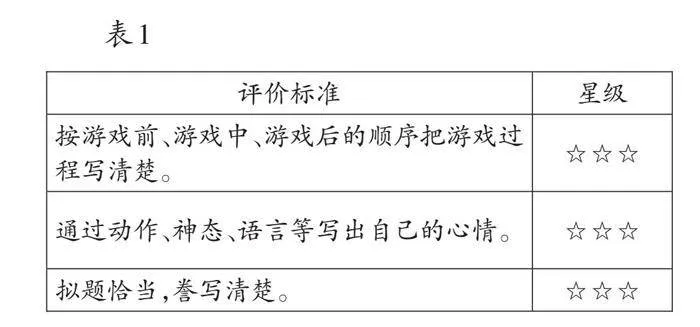

(一)自我评改,强化批注意识

好的作者,首先是好的读者。为此,在学生完成习作后,鼓励学生做自己习作的第一读者,对照评价表(如表1),以批注的方式开展自我评改。这既是对本单元阅读要素“学习用批注的方法阅读”的再次练习,又让学生与习作、与自己进行一次又一次的深度对话,促发深度思考。

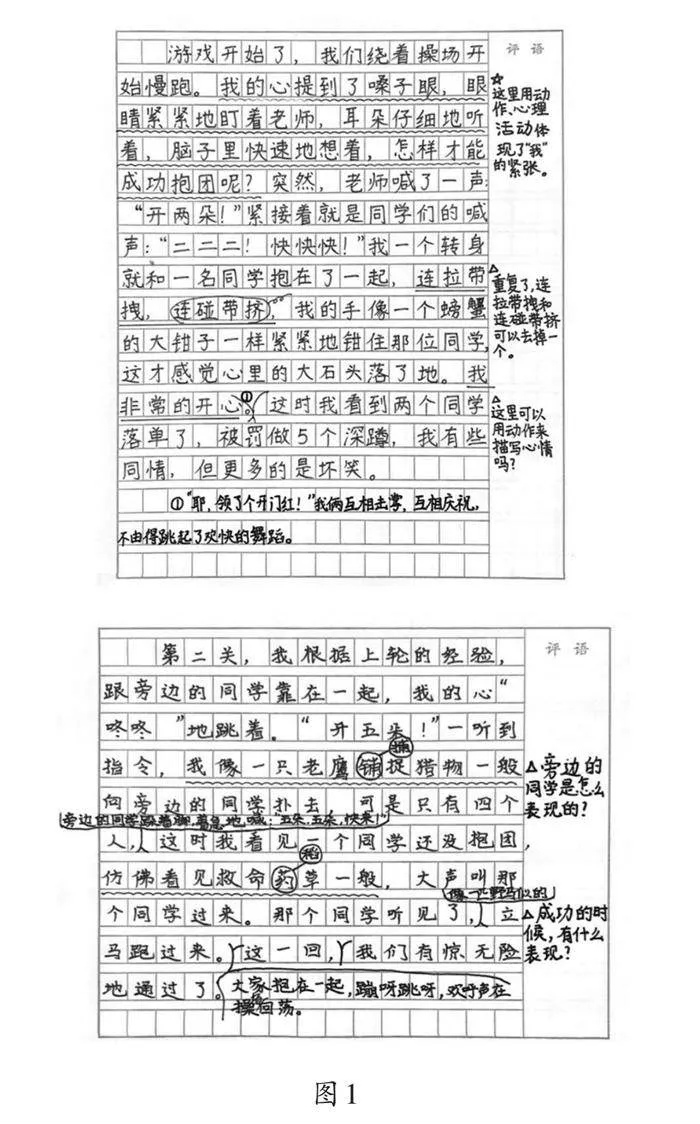

(二)互评互改,突破习作难点

聚焦“心情点”,结合评价表,开展互评互改,可以帮助学生认识到如何写好一次游戏,建构习作的意义。教师提醒学生对照评价表,逐一评改,尤其关注第二条评价标准,此为本次习作的难点、提升点。在评改过程中,学生发现批注的要点:写得好就点评,不明白就提问,有建议就写下(如图1)。

在图1的评改案例中,学生第一次习作时,没有从动作、神态、语言等方面展开细致描写。同伴及时发现这一问题,写上批注。在这一过程中,学生对习作主题产生了更丰富的感悟。

当然,除了评价习作目标的达成度,还可评价同伴习作过程中的态度、情感,通过激励性语言和启发性指导,鼓励同伴持续习作。

(三)分享交流,凸显批注价值

批注除了帮助学生更深入地阅读,还能促进他们思考与分析,使其形成良好的学习习惯。在课堂教学的最后,教师可以组织学生交流使用批注的感想。

【教学片段3】

师:刚才大家相互交流了作文里的批注,并依据批注对习作进行了修改。学到这儿,你对批注是否有了新的认识?

生:看了好朋友写的批注,我知道了该怎么修改作文。而且很多问题是我自己评改时没有发现的,谢谢我的好朋友!

生:我觉得批注很有用,帮助我一边读一边思考。

生:我知道了好文章是改出来的,以后我写完作文,要多用批注阅读思考。

在分享交流中,学生进一步认识到了批注的价值。对教师而言,从单元整体教学的视角看,将“批注”与“评改”相结合,能在培养学生阅读能力的同时,优化他们的读写效果。

总之,单元整体视域下,习作与阅读的高效融合,能使整个教学活动服务于核心素养的提升,让学生在学习中具备系统思维,开展有效学习,综合运用知识和技能,促进习作能力与阅读能力的双重提升。

参考文献:

[1]吉尔.写作力:创意思考的写作策略[M].陈中美,钱飏,译.南宁:接力出版社,2017.

[2]何捷.统编教材四年级下册习作单元教学总览[J].语文教学通讯,2020(6):72-75.

[3]布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍,译.北京:人民教育出版社,2023.

(浙江省东阳市实验小学教育集团新南路校区)