围绕“观念再构”,教学单元延展课

【摘 要】延展课是单元整体教学中的四大课型之一,是对核心课的延续和拓展。在延展课上,教师可通过延展性实践活动,沿着“前置练习,找到再构基点;聚焦范例,尝试观念再构;自主实践,完善观念再构”的实践路线,引导学生在解决问题的过程中,优化知识结构,巩固技能,从不同方面对单元核心观念进行再构,使之不断完善,发展学生的语文核心素养。

【关键词】单元整体教学;延展课;核心观念

开展单元整体教学,需要开发一系列具备不同功能的课型。指向单元规划的起始课、指向观念建构的核心课、指向能力提升的延展课、指向总结反思的整理课是单元整体教学中常见的四种课型。其中,延展课从单元聚焦点出发,是核心课的延续和拓展。如果说核心课的使命是初步建构核心观念,指向“我知道”,那么延展课就重在观念再构,使之不断完善,并把“我知道”转化成“我会用”。这是一个夯实基础、发展思维、学以致用的过程。

以统编教材四年级上册第六单元为例,本单元的核心观念是“用批注的方法阅读,可以感受到童年的酸甜苦辣都是成长”。《牛和鹅》为核心课,同时也是系统学习批注方法的起点。课上,学生初识批注,了解批注的三个角度——有疑惑就提问,写得好就点评,有启发写感受,初步建构“批注是阅读时标记自己的感触”的观念。

在此基础上,《一只窝囊的大老虎》作为单元首节延展课,引导学生紧扣其中一个批注角度“有疑惑就提问”,进行学习实践。这不仅是对批注技能的复习和巩固,也是对利用批注策略解决实际问题的能力的检验,能够实现从“学”到“用”的过渡与深化。学生在感受童年困惑的同时,再构关于批注的观念。

一、前置练习,找到再构基点

延展课进行观念再构,需要明确基点。为此,设置前置练习,让学生在学习新课内容之前,根据现有的学习基础或生活经验进行练习,强调以学定教。这样一来,学生的“学”在旧知与新知的交融中真实、立体展开,教师的“教”在诊断、指导中精准、有效实施。

以延展课《一只窝囊的大老虎》为例,课前教师布置了以下学习活动。

◎学习活动一

1.默读课文,说说课文主要讲了什么。

2.在不理解的地方做批注,把问题写在蓝色批注条上,和同学交流。

◎学习活动二

给问题分分类。

教师要求学生把批注写在有颜色的批注条上,便于学生在课上交流和区分。学生圈画出相关词句,并提出很多问题,如:“窝囊”是什么意思?“豁虎跳”是什么意思?为什么说“我”是一只窝囊的大老虎?为什么“我”后来去动物园总要看老虎怎么豁虎跳?……

学生给问题分类时,有的会运用统编教材四年级上册提问策略单元中学过的方法,从“内容、写法、启发”三个方面进行分类。有的会根据问题中出现的高频词“是什么”“为什么”“窝囊”“豁虎跳”等进行分类。活动中,学生通过对问题的梳理,复习了提问策略,发现了叩问的两个层级“是什么”“为什么”,形成了围绕同一关键词的问题圈,让看起来零散的问题有了关联,实现了旧知与新知的自然融合。

从前置练习的结果反馈中可以发现,对四年级学生而言,质疑式批注不是零起点。他们有一定的批注基础,但批注的内容主要集中在对词语和内容的不理解上。所提问题大多数属于浅问题。浅问题只能引发浅层思考,让学生获得浅层的阅读体验。他们无法在动作、语言、神态等细节描写处真正停下来、沉下去,探寻人物的心路历程,更不可能站在欣赏、品析的视角进行深度阅读。这就导致学生仅仅理解文本“写了什么”,而无法深入体悟作者“想说什么”“怎么写的”以及“为何这么写”。因此,要想让学生透彻地理解作品,就必须培养学生高质量提问的能力,以此引发他们深度思考。

h6Fg5XelZyUbRlChBNQZyQ==基于上述分析,《一只窝囊的大老虎》的基点就是对质疑式批注开展专项训练和系统指导,找出“心情点”——描写人物动作、语言、神态的语句,学会叩问,体会作者心情的变化,深入理解困惑也是童年的一部分。

由此可见,对前置练习结果的诊断,真正让学生站在教学的最中央。教师只有对学情进行准确把握,才能精准地确定延展课的基点。

二、聚焦范例,尝试观念再构

找到延展课的基点,就可以通过聚焦范例,尝试观念再构。所谓聚焦范例,就是要求教师精选范例,引导学生积极学习范例,总结方法与规律,形成解释。由于教师不是把现成的解决方法直接传授给学生,而是让学生自主将相关方法找出来,学生的自主学习能力得到一定提升。他们可以利用这种学习经验去解决其他问题,真正达到授之以渔的效果。这也体现了陶行知先生所说的“好的先生不是教书,不是教学生,乃是教学生学”。

在《一只窝囊的大老虎》一课中,教师设计了如下学习活动,引导学生自主探究。

◎学习活动三

抓住关键词“半晌”,做批注,把问题写在蓝色批注条上。

学生的批注集中在以下两个问题上:什么是“半晌”?老师为什么要半晌之后才下决心让“我”扮演老虎?可以看出,与“半晌”有关的问题,学生只能问到“是什么”“为什么”这个程度。在教师的引导下,针对这两个问题,学生进行二度批注,把答案写在黄色批注条上。

半晌是好久的意思。

因为“我”一直没在台上露过面,缺少经验。“我”殷切期待的目光可能引起了老师的注意,老师犹豫不决,想要给“我”一个机会。

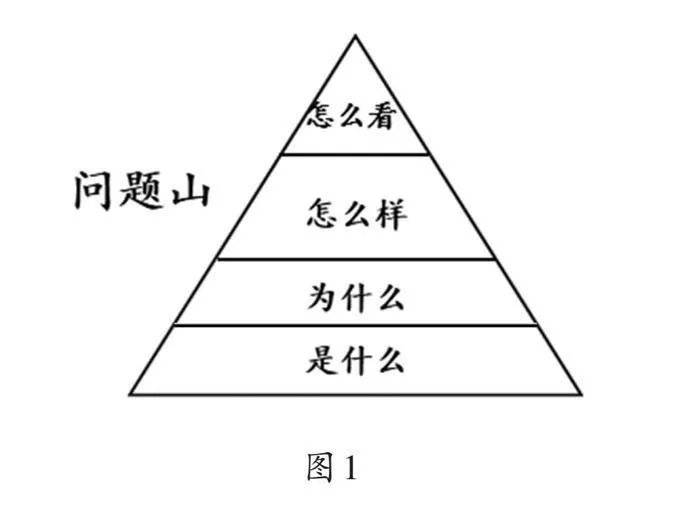

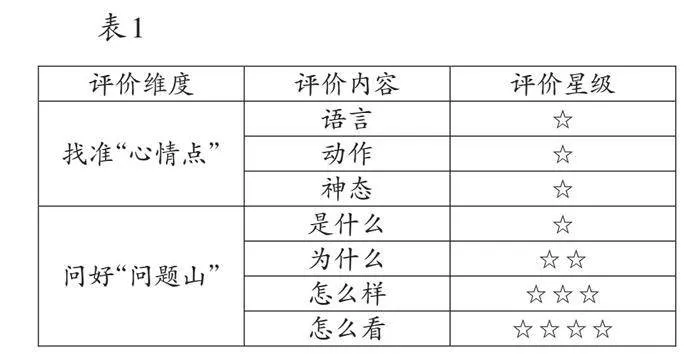

学生能联系上下文回答上述两个问题,发现“我”期待的心情,并有理有据地说出老师当时的心理活动。但这还不够,教师还要继续引导学生紧扣“心情点”,沿着“怎么样”“怎么看”这两类更深入的问题继续叩问,由此形成叩问式批注的支架——“问题山”(如图1)。

◎学习活动四

紧扣“期待”的心情,继续提出问题并解答,将它们分别写在蓝色和黄色批注条上。

学生根据活动要求进行批注和阅读。

“我”很期待在台上露脸,心里会怎么想呢?

“我”会睁大眼睛,热切地看着老师,用眼神请求:老师请选我!选我!我会好好表演,不会让您失望的。

我有过期待的心情吗?

我也有过这种心情。竞选大队委员那次,老师说每个班只有一个名额。我十分期待老师让我代表班级参加竞选。

通过这样的体验活动,学生找到了与“心情点”相关的语句,理解了故事中人物的心情,读出了作者内心的想法,还联系了自己的生活。同时,在教师的引导下,总结出“是什么”“为什么”“怎么样”“怎么看”的叩问式批注通法。

不难看出,聚焦范例的学习活动不仅对前面所学批注方法进行了复习和巩固,还将质疑式批注的实际操作路径具象化了。学生在实践中再构了关于批注的观念——批注是阅读时对文本的叩问。此后,便“依样而行”,准确找到与“心情点”相关的语言、动作、神态描写,运用“问题山”这一支架,在叩问过程中深入理解课文,提高思维的逻辑性,发展阅读能力。

在上述学习活动中,教师应紧扣“心情点”评价学生找得准不准,依托“问题山”评判学生问得好不好,形成表现性评价标准(如表1)。

三、自主实践,完善观念再构

在学生经历了由浅入深的实践练习后,他们的原有观念进行了一定程度上的再构。此时,教师应该适时放手,留足时间和空间,让学生自主实践,亲历学习全过程,以用促学,进一步完善观念。为此,设计如下学习活动。

◎学习活动五

1.自选关键词“窝囊”或“豁虎跳”,练习用“问题山”进行批注。

2.根据关键词,自由组队,交流批注内容,形成批注合集。

3.全班交流、分享并评价。

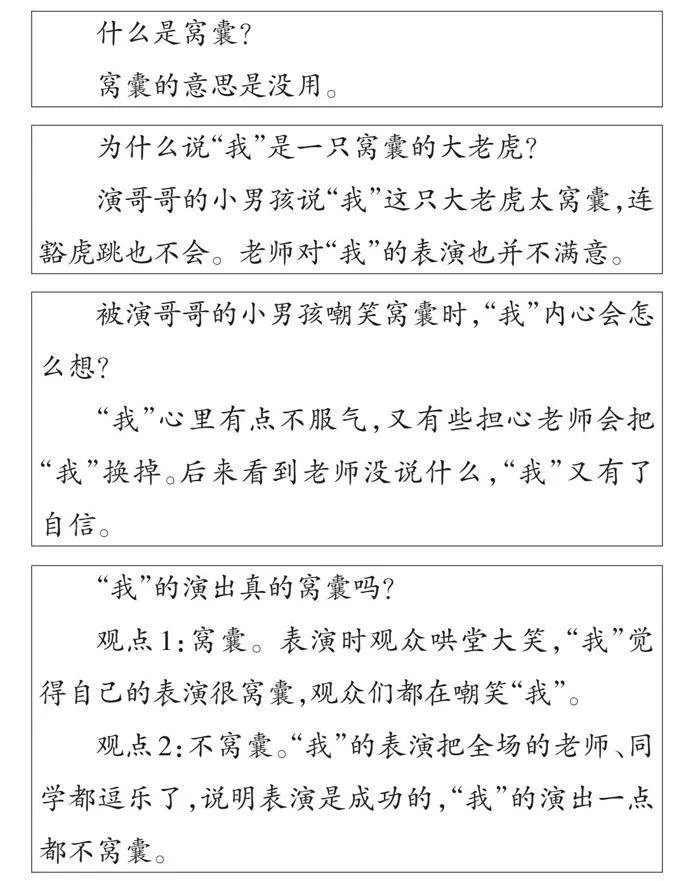

以下是课堂上某个小组的合作学习成果。学生圈画出多处演哥哥的小男孩和老师的语言描写,还有“我”表演时的动作、心理描写,并附上批注合集。

什么是窝囊?

窝囊的意思是没用。

为什么说“我”是一只窝囊的大老虎?

演哥哥的小男孩说“我”这只大老虎太窝囊,连豁虎跳也不会。老师对“我”的表演也并不满意。

被演哥哥的小男孩嘲笑窝囊时,“我”内心会怎么想?

“我”心里有点不服气,又有些担心老师会把“我”换掉。后来看到老师没说什么,“我”又有了自信。

“我”的演出真的窝囊吗?

观点1:窝囊。表演时观众哄堂大笑,“我”觉得自己的表演很窝囊,观众们都在嘲笑“我”。

观点2:不窝囊。“我”的表演把全场的老师、同学都逗乐了,说明表演是成功的,“我”的演出一点都不窝囊。

仔细分析可以发现,学生通过强化练习,已经能围绕一个关键词、关键句,找到“心情点”,利用“问题山”不断叩问,深入阅读课文。但是这还不够,因为此前的学习实践一直被限定在特定的范围之中,如果学生的学习止步于此,那便会学而无用。教师要引导学生基于“真问题”“真情境”,学以致用。因此,设计了以下学习活动,让学生不断叩问,迁移运用批注方法,进一步实现观念再构。

◎学习活动六

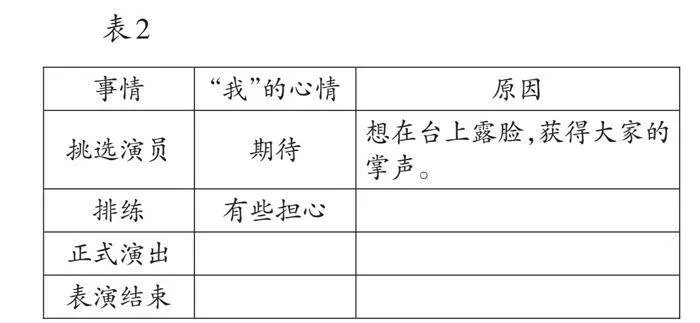

读课文,在不理解的地方做批注,体会“我”的心情变化,完成“心情表”(如表2)。

根据学生的反馈,教师发现对于表格的前三行,学生可以通过自主阅读完成填写。争议点主要集中在“表演结束”这一行。

为此,学生再次开展小组合作,利用“问题山”,抓住课文末尾处的两个“为什么”和“我至今还不明白”不断叩问,从而读懂“我”的心情是困惑的。原因是“我”至今还不明白为什么不会豁虎跳就不能扮老虎,也不明白为什么没有豁虎跳就会惹得哄堂大笑。

在上述学习过程中,有学生从“怎么看”的层级提出问题并尝试解答。

他是真的“至今还不明白”吗?

他其实已经明白了,但是他想让每一个看到他文章的人都明白。

他为什么这样写?

他想告诉大家,童年有疑惑是正常的。

学生的批注很有意思。可以看出,学生在体会“我”的心情变化的同时,已经悟出了“童年的酸甜苦辣都是成长”的道理。

本课中,学生从“我知道”——批注是阅读时标记自己的感触,走向“我会用”——借助批注加深对文本的理解,最后转为“我理解”——批注是阅读时对文本的叩问。通过批注,学生完善观念,明白害怕是童年,困惑也是童年,酸甜苦辣都是童年。学生在解决问题的过程中,沿着“找到再构基点”“尝试观念再构”“完善观念再构”的实践路线,优化知识结构,提升批注技能,深化对文本的认知,发展语文核心素养。

(浙江省东阳市南马实验小学)