央视《新闻联播》的视听美学视角探究

摘 要:《新闻联播》自1978年1月1日开播以来,风雨兼程,砥砺前行,旨在“宣传党和政府的声音,传播天下大事”。一直以来,党和国家领导人对《新闻联播》栏目高度重视、寄予期望。学界对《新闻联播》的研究也层出不穷,但忽略了其美学意义的探究。本文聚焦《新闻联播》的视听美,以朱光潜美学思想为指导,以播音员为落脚点,利用文献分析法、抽样调查法以及praat软件对播音员的视觉美、听觉美进行了系统考察,研究发现,《新闻联播》播音员的视听展现契合美学传播规律,为电视新闻栏目创作提供了美学借鉴。

关键词:《新闻联播》;视听美学;美感经验说

中图分类号: J901 文献标识码: A 文章编号: 1672-8122 (2024) 11-0047-05

基金项目: 2023年度浙江传媒学院研究生科研创新项目:“从真人主播到AI播报——新闻播音之美学意义探究”(2023C004)。

一、引言

《新闻联播》自1978年1月1日开播以来,至今已走过46个岁月。2023年5月1日,中央广播电视总台党组召开《新闻联播》栏目开播45周年座谈会,集中传达学习习近平总书记重要指示精神,研究如何进一步办好《新闻联播》栏目,做好新闻舆论工作。

毫无疑问,《新闻联播》在播出之际就确立了自身的“喉舌”地位,被视为中国政治的“镜子”或“晴雨表”[1]。在学理层面,《新闻联播》地位的特殊性决定其具有较高的研究价值。本文以“新闻联播”为主题词在中国知网(CNKI)中进行搜索,发现无论是新闻传播学、播音学、语言学还是经济学、政治学、教育学等领域,都以《新闻联播》栏目作为研究对象,对其语态变革、传播策略等进行了大量、丰富的研究。然而,将《新闻联播》与美学思想相结合的研究仅有2篇,主要从其背景音乐与新闻播音的审美传统切入,阐述背景音乐存在的重要性与新闻播音的审美变革。由此可见,基于美学视角对《新闻联播》的研究常被忽略。《新闻联播》作为播音主持艺术范畴下的研究对象,在肩负传递信息的功能之上同样具有很高的艺术价值,体现出视觉美、听觉美、内容美和情感美等特质,而人们往往因实用性忽略了其美的价值。

对于一档节目而言,实用性发挥的前提是美感的存在。美与审美并不是自然而然产生的,同样受到民族历史、社会价值观、个人生存环境的影响。因此,以美学为视角对《新闻联播》进行体系化梳理,具有必要性、正当性和合理性。

二、理论框架:美感经验说

“美感经验说”是中国著名美学家朱光潜所提出的美学理论,主要包括形象的直觉、心理的距离和物我同一三个部分,它们的有机结合使“美感经验说”成为一种系统性理论,这也是立足美学视角观察播音主持的重要窗口。

(一)形象的直觉

近代哲学认为,人在面对事物时,有三种不同的“知”的方式。最原始的“知”是直觉(intuition),即人在看到事物时,只见事物形象而不见事物意义;其次是知觉(perception),即一种简单的联想,可以将单个事物与某种功能相联系;最后是概念(conception),即对某类事物的提炼和经验的总结,是一种超形象而知意义的“知”。朱光潜认为,美感经验的产生阶段,或者说美学的研究范畴,主要在于最原始的“知”,然而,这并不意味着三种“知”是相互割裂的。相反,他明确表示,知觉不能离开直觉而存在,概念也不能离开知觉而存在。在这个不断运动着的有机体中,美感的经验产生于直觉,就是直觉的经验,而直觉的对象是事物的形象,所以,“美感经验”可以说是“形象的直觉”。

(二)心理的距离

“心理距离说”( psychical distance)由英国美学家爱德华·布洛于1912年在其著作《作为一个艺术因素和审美原则的“心理距离”》中提出,即在对自然物和艺术品的欣赏中,人们需要保持一种心理距离。朱光潜认为,观赏者对事物“心理距离”的远近,会影响其对事物的态度。其中,“距离”包含积极和消极两个方面。就积极方面而言,注重的是形象观赏;就消极方面而言,是抛开实际的目的和需要,并将自我与物的关系由实用变为欣赏。然而,美感上的心理距离极难把握,因为艺术的创造与人的情感无法分割,艺术不能脱离情感,而情感又是人的“切身感受”。因此,视听作品艺术的表达一不小心就会从超脱实际发展到自我沉浸,这就是“距离的矛盾”。

(三)物我同一

“物我同一”的中心概念为“移情作用”,这一词的德文是“Einfühlung”。最初采用这一词的是德国美学家罗伯特·费肖尔(Robert Visher)、美国心理学家爱德华·布雷福德·铁钦纳(Edward Bradford Titchener),并将它译为“empathy”。从字面意思来看,“empathy”一词的意义是“感到里面去”,也就是说,“把我的情感移注到物里去分享物的生命”[2]。朱光潜在《文艺心理学》一书中指出,“移情作用”是“在聚精会神的观照中,我的情趣和物的情趣往复回流”[3]。该论点认为,人可以寄情于景,反之,景的姿态也会影响人的情感,人与物的情感双向流动,即“宇宙的人情化”。

本文基于“美感经验说”,从《新闻联播》的门面——播音员出发,围绕播音员的视听创作对《新闻联播》进行美的剖析,旨在探讨《新闻联播》的视听美感是否遵循美的传播规律,并据此为其他电视新闻节目的创新提供参考建议。尽管在探究美学规律时,内容美与情感美是至关重要的议题,但视听美却是“美”的第一道门面,是群众最先关注到的维度。因此,聚焦视听美,探寻《新闻联播》视听美的传播规律尤其重要。

三、研究方法

(一)文献分析法

文献分析法是“定性研究者试图了解事物对其他人意义”的一种方法,包括文字记录、图片和音视频资料等。本文采用文献分析法的原因有两个方面:首先,自1978年1月1日开播以来,《新闻联播》已走过46年时间,受技术限制、储存介质老化等因素的影响,早期节目保存难度较大。其次,经查阅可知, CCTV官方网站上《新闻联播》1978至2005年的影像资料缺失,为保证研究样本的代表性,笔者通过哔哩哔哩、土豆网、优酷网、微信公众平台等多个渠道搜集相关影像资料,共获得29个研究样本,日期(年/月/日)分别为1978/1/1、1979/3/2、1980/12/ 3、1981/2/6、1982/2/7、1983/5/16、1984/12/15、1984/12/16、1985/12/16、1986/6/9、1987/1/29、1988/7/13、1989/12/2、1990/1/22、1990/7/16、1992/5/3、1995/12/20、1996/1/1、1997/1/1、1998/ 10/5、1999/12/31、2000/11/8、2002/3/4、2003/10/ 1、2004/11/13、2005/11/27、2005/11/4、2005/12/ 11、2005/12/9。

(二)抽样调查法

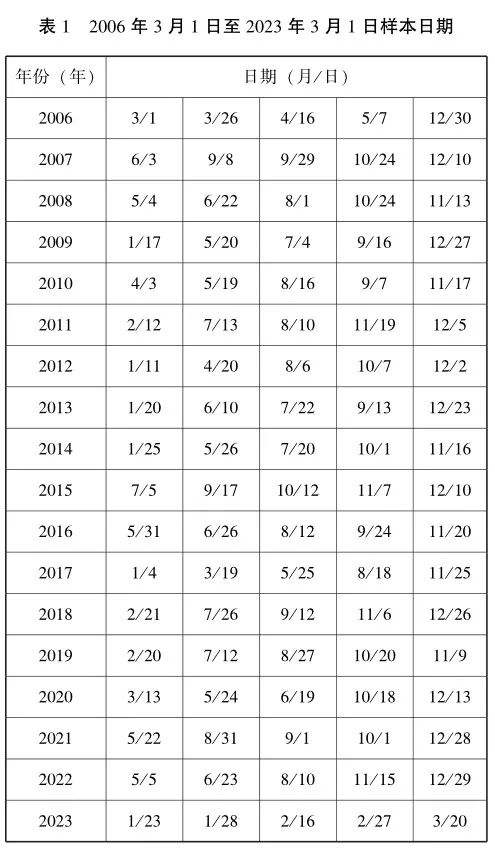

由于要对《新闻联播》播音员的“感官美”进行规律性总结,所以,为了不遗漏每个年份的节目,本文又以分层抽样的方式进行样本选择。从2006年3月1日至2023年3月1日,一年为一个周期层(2006年3月1日至2007年3月1日、2007年3月2日至2008年3月1日……以此类推),分成18个层级后,在每一层级随机抽取5个样本,样本总量为90个。

(三)语音实验学的方法

量化基础促使定性分析更加可靠。本文借助praat软件,从音步与停顿时间长短维度进行数据收集。在考察时,为剔除播报内容不同所带来的语音表达差异,研究者选取节目开头播音员出镜口播的引语部分作为研究的实操材料,共获得6125个有效音节。其次,对音节进行切分,共获得3010个音步,包括单音步、双音步、三音步、四音步。最后,运用Praat语音分析软件对语料声音文件进行标注,继而提取有效数据。

四、《新闻联播》视听美学特征

本文以《新闻联播》栏目中的播音员为研究对象,该群体所展现出的视觉信息点包含外貌、发型、服饰与体态语等。由于播音员为坐播,且并无手势动作或其他体态变化,因此,外貌评价无固定、统一标准,所以,本文不对其外貌与体态语进行详细分析,而是着重关注其发型与服饰。从听觉来看,在不考虑播讲内容的情况下,能够引起受众审美情趣的是播音员本身的声音条件与声音表达的节奏感。基于上述维度,对119个样本数据进行分析,发现以下特征:

(一)视觉:服饰变化为主要特征

通过对视频资料进行观看梳理,将播音员的面部特征与服饰特征整理为表格后发现,《新闻联播》开播46年来,男播音员与女播音员的面部特征变化较小,主播发型都为干练短发或“主播头”。服饰方面,《新闻联播》的播音员多身着长袖西装,尤其是男播音员的着装几乎无变化。值得注意的是,女播音员的衣服色彩变化较多,黑、白、灰、蓝、红与其他颜色出现的次数基本相等。经分析发现,女播音员的服饰选择呈现以下规律: 1.“其他颜色”为紫、黄、粉、绿,其中紫色居多。2.颜色的选择与个人喜好、时代潮流有相关性。比如,李修平与李瑞英的服饰多为亮黄色、亮紫色、粉色,而李梓萌的服饰多为黑、白、灰或暗色。且2015年以后,女播音员几乎无亮色着装,多为黑、白、灰、暗紫、暗绿、深蓝与土黄色。3.在我国春节或国庆节等重大节日时,女播音员的服饰颜色多为大红色,且款式偶有变化,比如, 1999年12月31日的《新闻联播》节目中,邢质斌身着旗袍领样式的大红色西装; 1995年2月14日元宵节时,李瑞英身穿大红色西服,并搭配项链配饰。除颜色变化之外,配饰的样式也有所区别。2000年以前,女播音员偶尔佩戴项链,男播音员没有任何佩戴; 2000年之后,女播音员的配饰只出现过胸针,而男播音员的配饰为胸巾,只在节日庆典时偶尔佩戴。

(二)听觉:声音共性较为明显

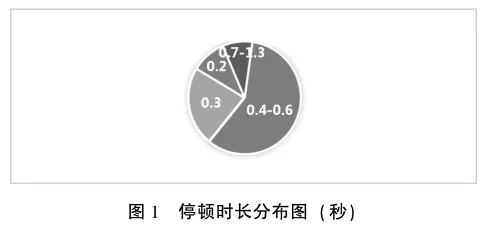

从听觉感官来说,播音员的音色与发音规范是受众能够最先感知到的信息。通过对视频资料的分析发现,《新闻联播》播音员的声音较为明亮,优美圆润,且在表达时气息稳健、共鸣丰富,给人庄重感的同时又不失亲切;普通话发音不仅准确规范、清晰流畅,还圆润集中、朴实明朗,给人以听觉上的美感享受;在对稿件进行表达时,有抑扬顿挫之感,节奏明显,且不同播音员的表达节奏几乎相同。对此,本文主要从音步特征及停顿时间长短两个方面对播音员的播音节奏进行考察,并收集整理119个样本的数据。经分析,样本数据达到理论饱和。结论如下:第一,在3010个总音步中,有近60%的音步呈现典型的尾长型特征,即音步内末尾音节明显长于前音节;第二,新闻与新闻间的停顿时长范围为0. 229~1. 249秒。其中, 1秒以上的情况仅出现过两次,分别是在2010年10月17日与2012年4月20日; 80%的停顿时间集中在0. 3~0.6秒之间,仅相差0. 3秒(见图1)。

综上可知,尽管不同播音员对停顿时长的把握各有不同,但从整体来看,其停顿时长较为统一固定,且最大值1. 3秒与最小值0. 3秒之间仅相差1秒。对于听众而言,这种差异在听感上并不显著,几乎可以忽略不计,并不影响听觉美感的产生。

五、总结与讨论

本文以朱光潜的“美感经验说”作为指导思想,通过对研究结果进行深入思考,总结出以下三个方面的新闻节目视听美学传播规律。

(一)视听觉美感创造与时代风尚、民族文化不可分割

朱光潜主张美是社会性的。时代、民族、社会形态以及文化修养的差别,并不能影响一个人对于“花是红的”的认识,却能影响一个人对于“花是美的”的认识[4]。与其他节目相比,《新闻联播》的特殊性在于它是我国受众范围最广的节目。不同受众对美的看法有所不同,若想让全国人民都喜欢看《新闻联播》,势必要找到大众审美的共性所在。

1.服饰颜色的意蕴美

在《新闻联播》中,男播音员的服饰颜色为黑、白、灰、蓝、红五色,女播音员的服饰颜色为黑、白、灰、蓝、红五色以及紫、黄、粉、绿四色。黑、白、灰三色是经典纯色,几乎适用于任何时代任何场合。而蓝色与红色,尤其是红色的意蕴极具中国特色,是我国最喜庆、庄重的颜色,也是常说的“中国红”。除此之外,大红大紫、炎黄子孙、黄道吉日、粉妆玉砌、绿水青山、花红柳绿等成语对应的颜色,都证明其在群众心中的意义。值得注意的是,自2015年起,女播音员的亮色服饰开始逐渐减少,虽然仍出现过紫色、黄色等颜色,但多为暗紫色、土黄色,这些变化都与时代发展或国家要求息息相关。

《新闻联播》首播于1978年,在80-90年代紧跟改革开放的步伐,服饰的颜色从灰、蓝色的单调走向五彩缤纷。尽管新闻播音员的社会角色会对服饰颜色选择造成一定的限制,但是,轻快明亮、符合时代精神风尚的服饰颜色,依然深受老百姓喜爱。2015年以来,随着我国网络技术的快速发展,自媒体平台层出不穷,新闻节目形态也越来越多样化。《新闻联播》作为我国主流新闻节目,扮演着党和人民之间沟通桥梁的角色,必须具备权威性。服饰颜色是反映主持人专业性和权威性的一个向度,比如,暗色系的服饰往往能给人带来一种庄重感、严肃感,帮助新闻播音员构建自身形象,从而间接作用于《新闻联播》的形象塑造。然而,新闻播音员服饰颜色的选择始终未跳脱出民族文化或时代风尚的框架,其创造美的逻辑是以颜色为载体,运用颜色所代表的意蕴激发群众进行潜意识的联想,进而从联想与共鸣中获得美的体验。

2.民族语言的节奏美

内容美与情感美是至关重要的议题,新闻播音员最重要的任务就是传递信息、表达情感。但是,本文的旨趣并不在于深入挖掘内容美与情感美的规律,而是遵循朱光潜先生的思路,关照“直觉”,关照人对事物本身的最初印象。经研究分析可知,《新闻联播》中不同播音员对不同文稿的语句停顿时间较为相似,差距较小,这使得群众更容易感受到新闻播音的节奏。正如多数人会更喜爱对称的事物一样,相对规则的、有秩序的事物更易被人接受。因此,节奏感有助于营造舒适的听感环境,创造美感。此外,民族语言——汉语对新闻播音节奏产生的影响也不容忽视。汉语是世界上最富韵律美的语言之一,其独特的声调系统为播音语言的节奏化表达奠定了坚实的基础。汉语拥有四个声调,即阴平、阳平、上声和去声,分为平和仄两类。除了阴平声外,其余三个声调都具有明显的高低变化,这使得词语的表达能够自然地富有抑扬顿挫之感。由此可见,民族语言的美感有助于《新闻联播》听觉美感的创造。

(二)播音员掌控“心理的距离”

“心理的距离”是“美感经验说”的重要组成部分。依据朱光潜的观点,美感是形象的直觉,应抛开实际目的和需要,重形象的观赏。在《新闻联播》中,播音员既是决定受众对该节目态度的主要因素,又是决定节目与受众“心理距离”远近的主导者。

本研究发现,《新闻联播》播音员的面部表情、声音、服饰是塑造距离的有效工具,这三个维度平衡了自身与受众之间的“心理的距离”,并产生良好效果。首先,从面部表情来看,男播音员与女播音员都是微笑居多,给人友好之感;报道负面事件时,也会结合内容调整面部表情,传递情感美,拉近与受众的“心理的距离”。其次,从声音表达来看,播音员语气亲切,就像与受众在交流,语言表达既自然流畅又不失规范,更贴近书面语,且表达节奏几乎固定,形成了特定的“联播体”,以此树立了《新闻联播》的权威性。最后,从服饰选择来看,播音员穿着颜色具有民族美、时代美意蕴的服装,有利于播音员与受众之间产生“共通的意义空间”,引发受众共鸣,创造美的体验。然而,服装的款式多为长袖正装,短袖或其他较为休闲的服饰偶有出现,这也在一定程度上给予受众正式和严谨之感,扩大了与受众的“心理的距离”。综上可见,《新闻联播》播音员通过视听形象的打造,基本掌握了“心理间距”的调控,做到了远中有近、近中有远。

(三)播音员是潜在的“标杆”

“宇宙的人情化”正体现了朱光潜“物我同一”思想的核心论点。该理论认为,人不仅会受到美好事物的影响,而且会主动对其作出反应,甚至进行模仿。因此,可以说《新闻联播》的播音员是群众潜在的“标杆”。从视听角度来看,播音员对普通话的推广示范作用以及对播音学科教学的示范作用尤其明显。

自《新闻联播》开播以来,普通话语音规范成为新闻节目对播音员的基本要求。播音员的语音发声不仅要让观众听着舒适,还要起到推动群众学习普通话,给他们树立榜样的作用。新闻节目以全国群众为传播对象,播音员发挥着“意见领袖”的影响作用,理应成为讲好普通话的典范和榜样。此外,在播音主持艺术的教学过程中,《新闻联播》播音员上镜时的服饰选择、妆容与发型、体态语言、语气运用、停连节奏等方面都具有示范作用,是学生模仿的重要维度。但是,模仿的前提是对《新闻联播》播音员具有美感的认可,这从侧面反映了《新闻联播》符合美学规律,具有美学讨论价值。

六、结 语

本文以《新闻联播》为研究对象,从播音员的视听美角度出发,探寻了《新闻联播》的美学规律。然而,视听美并非其全部的美学内容,内容美、情感美也是至关重要的组成部分。除此之外,由于本文是进行规律性总结,所以对不同播音员的不同特点关注较少,在未来的研究中有待开辟新的探索方向。开播已46年的《新闻联播》,无论其形态跟随时代如何变化,始终符合美学传播规律的要求,这也为其他电视新闻栏目提供了借鉴。在新媒体蓬勃发展的背景下,传统电视节目面临着逐渐式微的挑战,而美感的创造也将成为其挽留受众并传递社会主义核心价值观的关键策略之一。

参考文献:

[1] 常江.《新闻联播》简史:中国电视新闻与政治的交互影响(1978-2013)[J].国际新闻界,2014,36(5):120-132.

[2][3]朱光潜.文艺心理学[M].北京:中国文史出版社,2021:8,101.

[4] 朱光潜.朱光潜美学文集[M].上海:上海文艺出版社,1982:369.

[责任编辑:李婷]