情境之“困”——2024年山东高考第5题的争论与思考

摘要:对2024年山东高考历史卷第5题的争论,充分反映了新高考评价体系下灵活多变的新情境营造对学生历史学科核心素养的考查要求。应对新情境下的高考试题不力,是目前高中历史教学存在的困境,需要在教学实践中不断探索,加以解决。

关键词:新高考选择题试题情境核心素养

2024年高考落下帷幕,高考试题浮出水面,引发老师们的广泛关注和讨论。官方答案未公布,部分试题老师们产生了争论,各抒己见谁也说服不了谁。如2024年山东高考第5题就引起广泛的讨论,至今没有形成共识。原题如下:

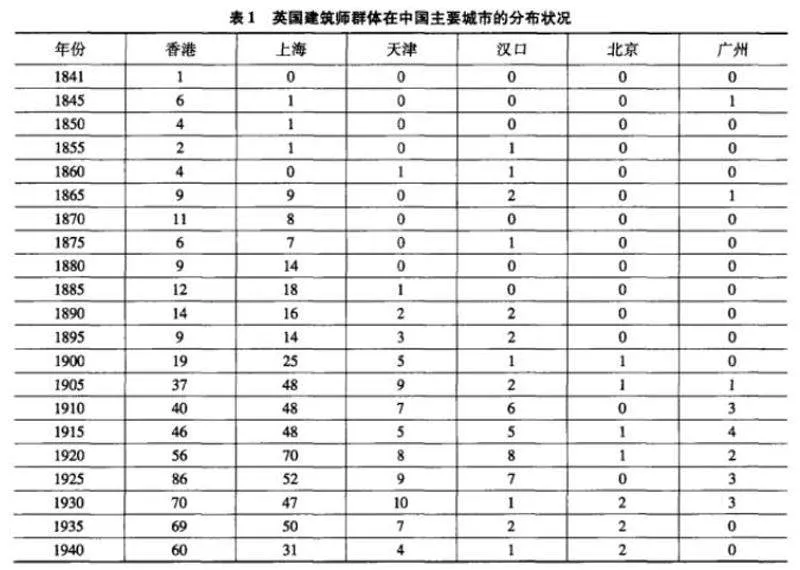

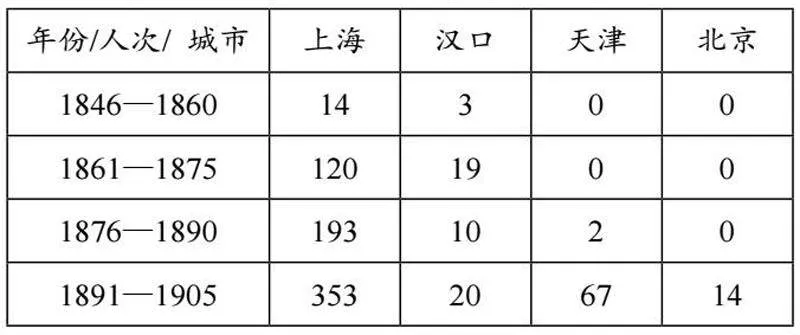

5.表11846—1905年英国建筑师在上海、汉口、天津、北京等四地的分布情况统计。

这体现了:

A.晚清外交的不断退让

B.英国势力范围的扩展

C.列强侵略方式的转变

D.中西文化交流的深入

网络上关于本题主要有三种看法,一种是王宇鹏老师的分析,认为正确答案是A;一种是北京名师王宗琦老师的分析,认为正确答案是C;一种是重庆市教学专家庞友海工作室汪建华老师的分析,认为答案是D。一道高考题为什么会让众多名师产生如此大的争议?原因何在?主要源于试题情境的构建。一是对试题情境的不同理解,二是对试题情境与教材核心概念的联系的认知差异,三是情境本身的复杂性容易产生歧义。这也是我们一线教师在教学、指导学生应试中面临的共同问题,即情境之“困”。这个“困”,既是困惑也是困难。

先谈谈个人对这道题的看法,我赞成王宗琦老师给的答案,选择C,但不完全赞成他的分析。六月中旬在网络上就看到老师们的精彩分析发言,自己也有所思考。恰好此时参加学校组织的上海教育培训,于几位好友相约在上海城市漫步,沿着苏州河从荣氏家族的福兴面粉厂经过四行仓库、外白渡桥直到上海外滩历史建筑群。沿途所见对试题情境有了更为直观深刻的感受,也更认可C答案。

上海外滩建筑群形成于20世纪初至20世纪30年代,是上海历史文化和美学价值最高的近代建筑群体,有“万国建筑博览会”之誉。主要建筑有汇中饭店大楼、东方汇理银行大楼、上海总会大楼、亚细亚大楼、怡和洋行大楼、汇丰银行大楼、江海关大楼、沙逊大厦、百老汇大厦。

上海外滩建筑群就是外国建筑师在华的杰作。建筑群楼体庞大、气势恢宏、充满异域特色,多以银行、洋行和高档的饭店为主,兴建时间集中在19世纪末至20世纪30年代,这就是近代西方列强对华资本输出的真实例证。我再结合试题谈谈我对答案逻辑的理解。试题采用学者郑红彬的《近代在华英国建筑师群体考论(1840—1949)》的文章,摘取了部分信息作为命题情境,这是典型的学术情境。考生首先要将学术情境转化为自己能够理解的知识情境。鸦片战争后英国建筑师出现在中国,他们为何而来?在通商口岸、租界修建房屋、教堂、进而修建桥梁、厂房、铁路、商业建筑,为列强对华的殖民侵略服务。其次需要将表格中的信息加以提取,得出基本的认识结论。从表格数据综合分析可以得出以下结论:列强对华侵略较早的地区是上海、汉口,位于长江流域,北方地区相对较晚;在1891年后各地区外国建筑师的数量激增,西方列强侵华的程度加深。第三,材料的情境与考生的已有必备知识、核心概念建立正确的逻辑联系。王宗琦老师在试题分析中有这样一段话,我特别赞同。“高考不考历史书上琐碎的知识点,考三句话。第一句话线索和脉络,第二句话时代特征和历史发展的规律,第三句话历史发展知识网节点。这才是咱们新的高考导向,这个特别重要。”当然我觉得还应该加上一个历史的核心概念的考查。在本题中涉及时空阶段特征,19世纪90年代西方列强对华侵略的方式由商品输出为主到以资本输出为主。何为“资本输出”?考生需要对这一历史核心概念有准确的理解。资本输出是指资本主义国家的政府或资本家为了获取高额利润或利息在国外进行的投资和贷款。19世纪末列强对华资本输出的主要形式有贷款、开设工厂、修建铁路等方式。英国建筑师在华的活动,其中商业建筑和基础设施的修建有些属于资本输出的表现,有些是为资本输出服务。考生需要从19世纪90年代英国建筑师数量激增的表象背后去剖析其实质,从而建立起与C答案的逻辑联系,形成正确的历史解释。王宗琦老师的试题分析中“那第一次工业革命以经济掠夺为侵略特征,第二次工业革命呢?以资本输出殖民文化为主要的侵略特征”这一理由,我认为是存在问题的。教材选必三中对文化侵略有明确的定义,“殖民国家往往通过向被殖民地区输出民主、自由、人权等价值观及基督教,改造甚至消灭后者的文化,淡化后者的民族意识,达到殖民目的。”部分英国建筑师的活动例如徐家汇教堂的修建,肯定是为文化侵略服务的,但不能将其推论到所有建筑师,进而得出“资本输出殖民文化为主要的侵略特征”的结论。A答案在逻辑和史实上都存在问题。材料现象能够推论出列强对华侵略的不断加深,这一结果的呈现,并不必然是晚清外交不断退让所导致。在史实方面,晚清政府在外交、军事层面也有积极的努力抗争,例如平定阿古柏叛乱,收回伊犁等事件。D答案的干扰项非常大,因为西方建筑师的在华活动客观上传播了西方建筑文化与技术,促进中国建筑的近代化。但是材料的主旨是突出西方对华侵略的加深,并没有相应的建筑文化的交流体现。颜志文老师分析“近代在华英国建筑师,会受到中国传统建筑文化影响。回国后,在英国传播中国传统建筑文化。”在材料中无法体现,不能在做题分析中进行无限的推论。D答案也没有反映出英国建筑师人数的阶段性变化的与时代发展的关系。

新课标中明确提出“学生能否应对和解决陌生的、复杂的、开放性的真实问题情境,是检验其核心素养水平的重要方面。……多维度地创设试题情境,考查学生在新情境下如何解决问题,有利于检测和评价学生的历史学科核心素养水平”。[1]这一要求已经成为考试命题的基本方向,有“无情境不命题”之说。各种情境的设置成为考生需要逾越的难关,尤其是在目前的高中历史教学模式下,学生还很难具备良好的核心素养,去解决新情境下的新问题。新情境之“困”不仅“困”住考生,也难住了我们一线历史教师。

情境之“困”首先在于学术情境的专业性太强,超出学生和中学教师的认知范畴。《近代在华英国建筑师群体考论(1840—1949)》一文,是属于教育部人文社科研究项目的学术文章。文章将英国在华建筑师按照年代、地域进行统计。(见表1)[2]

文章还将建筑师分为军队建筑师、政府建筑师、职业建筑师、商业建筑师四大类别,并详细介绍各类建筑师的在华执业活动情况。命题人从文章中截取了部分信息,并进行了加工处理制作了题目表格。命题人在占有丰富完整的材料信息前提下,梳理历史解释的逻辑,拟定正确答案,一切都是顺理成章,自然而成,似乎是处于“上帝视角”。英国建筑师及其活动是历史研究中的很细微专业的研究方向,在学生的认知体系中也是属于薄弱环节,甚至是一无所知。专业化的学术情境对学生、对老师是不友好的,造成对试题的初步认知理解的偏差、错误。应试者仅凭加工处理后不完整的信息要得出正确答案非常困难。就应试技巧来讲,更重要的是应试者的思维要符合命题人的命题意图和解释逻辑。我非常赞同王宗琦老师的一句话“高考试题叫做高站位,低落点,就是命题人想的很深,但是学生非常好入手,而且正答率应该还可以,它考的叫做历史感、历史思维”。命题专家在专业学术方面都有自己的造诣见解,但如何营造试题情境,将学术情境与学生的学习情境、生活情境有机结合是个值得深入研究的问题。

情境之“困”其次在于学生的生活、社会情境的缺失。新课标中提出多维度创设试题情境,情境包括了学习情境、生活情境、社会情境等多方面。以本题为例,外国建筑师在华活动留下诸多的建筑遗产,包括上海外滩历史建筑群,这些是学生可以接触到的生活情境。上海的学生,尤其对上海外滩建筑有参观了解的学生在面对这道试题时应该会更好的理解。古人云“读万卷书行万里路”,历史是无时无处不在的,学习也是随时随地的。在目前高考的学业压力下,学生有学习但是缺少生活,我们习以为常的生活情境、社会情境对他们都是一片空白。例如在中国古代史涉及农业问题的考查,学生对于精耕细作、小农经济、稻麦复种等概念始终难以准确理解,源于学生缺乏农村生活经历和农业生产常识的了解与认知。

情境之“困”还在于传统历史教学中知识概念的生成方式难以适应灵活多变的情境。新课标提出,“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”[3]本题涉及到资本输出、文化侵略等历史概念,需要学生对此类历史核心概念有准确完整的理解。当下对于历史概念的教学多是采用下定义的方式,由教师直接给出历史概念的核心定义,让学生知晓历史概念的具体表现形式。学生虽然能够知晓概念的基本定义,譬如“资本输出”,但是在灵活多变的历史情境中就无法正确地将历史概念与试题情境加以关联分析。通俗地讲,就是学生有“一”却无法应对“三”,而且是灵活多变的“三”。

重庆作为新高考改革中3+1+2选考模式的先行者,从2020年开始至今已有四年的历史学科自主命题的经验。学生老师普遍反映就是历史考试越来越难,高分越来越少,今年的考试能够考上80分的考生屈指可数。作为实考计算分数的学科,偏低的得分使历史学科、历史老师成为学生家长埋怨指责的对象。除去学生选科等客观因素外,新课标指导下新教材的高考命题的灵活多变新情境是试题难度增加的重要原因。可以想象,面对2024年山东卷第5题老师尚且有如此巨大的争议分歧,考生在考场面对此题时会有多纠结和混乱。如何应对新高考的改革变化?还是新课标给出的解决方案,那就是重视学科大概念教学,以主题为引领,使课程内容结构化、情境化,在此过程中落实学科核心素养。当然如何将课标的要求与当下历史教学的实际、学生的实际结合予以真正落实,还需要历史教师继续探索实践。

以上是我对2024年山东卷第5题的看法及思考,希望起到抛砖引玉的作用,请各位同仁批评指正。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第59页。

[2]郑红彬:《近代在华英国建筑师群体考论(1840—1949)》,《近代史研究》2016年第3期,第144页。

[3]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,第4页。