高考历史目录类试题分析及启示

摘要:高考“目录类”试题始于2014年的全国卷,随后这类试题在自主命题省市卷中逐渐增多。这类试题侧重考查考生史料实证基础上的历史解释能力,时空观念基础上的史实再认再现能力、知识重组能力等。基于对近十年高考目录类试题从设问到材料来源等现象的基本梳理,探索目录类试题的基本特征与学科核心素养培育要求,形成高中历史日常教学重视史识史法渗透、关注历史发展阶段特征、培育学科素养等课堂教学策略。

关键词:高考历史目录历史解释启示

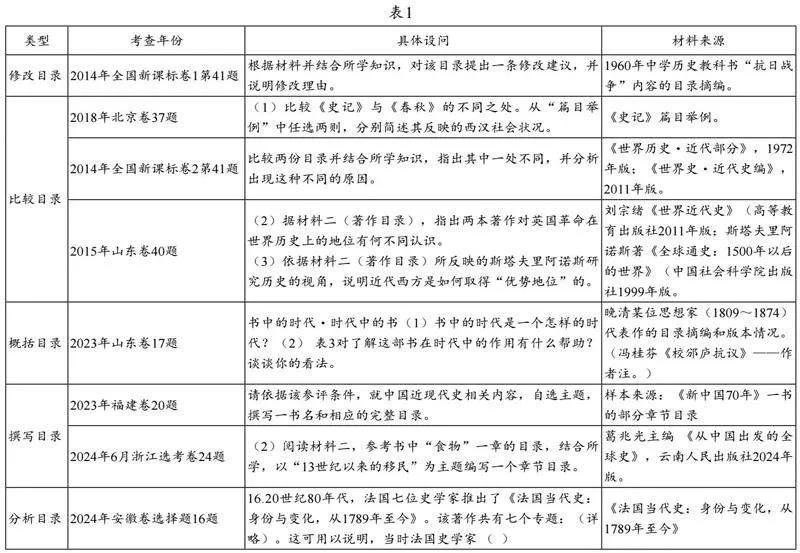

一、高考历史目录类试题的基本梳理

《高中历史课程标准》指出:学生能否应对和解决陌生的、复杂的、开放性的真实问题情境,是检验其核心素养水平的重要方面。高中学业水平考试要以新情境下的问题解决为重心。作为新情境的目录类试题,近十年以来受到高考命题者的重视。目录类试题始于2014年全国1卷、2卷,随后,北京、山东、福建、安徽、浙江等自主命题省市陆续跟进,考查方向从最初的“提出一条修改建议”“比较两份不同著作目录,指出其中一处不同,并分析原因”,延伸拓展到“比较《史记》与《春秋》的不同之处。从‘篇目举例’中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况”,再从“根据提供书中目录概括‘书中的时代是一个怎样的时代’”,变化发展到2023年福建卷“依据该参评条件,就中国近现代史相关内容,自选主题,撰写一书名和相应的完整目录”,详见表1。其中,2024年6月浙江选考24题,要求参照“食物”一章,根据所学知识,从“全球史”角度,以13世纪以来的移民为主题,编写一个章节目录,呈现出角度更加开放、情境更加多元、时空范围更加宽广的鲜明特点。原题为:

24、阅读材料,完成下列要求:

材料二“全球史”意在寻找一个笼括全球的、联系的、互动的、交往的历史。《从中国出发的全球史》是一部“从中国历史的角度、问题和视角去看全球”的著作,其内容包括物质、商品贸易的往来,知识和文化的交流,人民包括海陆的移民,战争怎样造成人口和族群的移动,自然(包括疾病、气候和灾难)如何影响了人类的历史等。其中“食物”一章的主要目录如下:

(2)阅读材料二,参照“食物”一章,根据所学知识,以13世纪以来的移民为主题,编写一个章节目录(6分)。(要求:时空逻辑清晰,表述涵盖史实,包含四节子目)

该题要求以葛兆光主编《从中国出发的全球史》“食物”一章的主要目录为参照,调动高中历史选择性必修3《文化交流与传播》第三单元“人口迁徙、文化交融与认同”中所学的知识,以13世纪以来的移民为主题,编写一个章节目录。试题提供了一个区别于教材表述的新情境,要求考生离开原有的现成的知识网络,通过提出新的程序思考的情境,促使其将静态的知识转换成动态的知识组合。在考查过程中,一方面要求考生能够对13世纪以来全球移民这一知识具有准确、全面的记忆,另一方面则要求考生能够“从中国历史的角度、问题和视角去看全球”,从全球史角度看待移民现象。这样的设计,不仅仅能够考查学生对历史知识的理解与掌握程度,还能够考查他们的分析、推理和论证能力,从而全面评估考生新情境下解决问题的能力。

二、高考目录类试题的特征阐释

从情境材料来源看,此类试题提供的目录素材既有中学生较为熟悉的高中历史教科书上的目录,也有高校与中学历史教学关系较为密切的学术专著上的目录,还有中国古代、近代部分名家编著中的篇目,如《史记》中的纪、传、表、世家等。一般来说,该类情境材料阅读障碍小,考生容易从材料中提取、组织信息。

从考查能力要求角度看,目录类试题并不简单聚焦于目录本身,而是侧重于引导考生关注这类目录编写的特定时代背景。众所周知,史学研究方法影响人们对历史事件的认识和评价,由此推断,不同教科书或不同学术专著的编写常常折射出史家对历史事件、历史人物、历史现象等的不同看法。这为高考命题提供了极为丰富的信息来源。2018年北京卷37题的主题“史学是历史与现实的对话”,更是道出了所有史学著作的本质。因此,目录类试题考查的重点始终指向于史识史法在能力或素养考查中的渗透。

从试题的立意层面看,目录类试题强调在学科思维的指引下探索解决问题的有效途径。通过解读史家名著目录并融合历史研究方法,考查学生的历史思维、培养学生的理论素养,增进对目录学的理解。从育人价值的角度审视,这类试题在塑造师生的学科思维方面独具意义。它要求学生基于史家视角进行深度阅读与分析,从而积累目录学知识,解决具体问题,进而推动教学的有效性。在题目设置方面,目录类试题精心选取中学历史教材或学术界相关通俗性学术专著的目录素材,构建真实且复杂的情境。通过选取某一教材或学术著作具有代表性的历史研究对象,并创设与学生认知相冲突的情境,旨在引导学生树立科学意识,提升历史解释水平。

三、高考历史目录类试题的教学启示

目录类试题情境作为一种不同于生活情境、社会情境的特殊的学术情境,突显了新情境在历史学习中的重要性。突破目录类试题,同样需要考生具有相应的历史必备知识、关键能力和学科素养。在日常教学中,学生对学科知识内化水平参差不齐,要求一线教师在课堂教学中就地取材,通过目录渗透学法指导与解题指导,促进学生对历史知识的理解。

1.重视教材目录的学习

清代王鸣盛说,“目录之学,学中第一紧要事。必从此问途,方能得其门而入”,“凡读书最切要者,目录明,方可读书;不明,终是乱读”。[1]目录居于课本之首,既是一本书的索引,更是全书内容的总纲。但它的作用却常常被忽视,多数学生往往只将它作为查找课本内容页码的索引。通过熟悉目录,可以宏观把握即将学习或者曾经学过的知识,梳理知识脉络,建立知识框架,形成复习体系。它的“单元+课文标题”的模式能使我们对课文内容一目了然,全面把握。因此,复习时我们要特别重视发挥教材目录和课文小标题的作用。首先,要抓住单元目录,回忆本课中有哪些子目,知道教材是通过哪些知识点来论述单元主题的。只有当难以回忆起书本知识时,才去翻阅教材,以加深对知识点的印象。其次,要探求章节、单元之间的内在联系,理清历史发展线索,形成某一历史阶段的整体知识体系,包括段落之间、课与课之间、每一课与单元主题之间的联系等。要建立知识框架,首先就要背会课本章节目录,将大目录记牢、小标题背熟,历史事件的关系容易明确,对整本书的理解也会加深。通过比较目录,可以发现教材编写原则的差异,认识到有什么新史观渗透其中,有什么新的历史现象需要引起特别的重视。譬如,通过比较最新的《中外历史纲要》与近20年前的人教版《中国古代史》,可以发现两本教材对辽宋夏金元的历史表述差异:《纲要》单独设计“辽宋夏金元的统治”一课,更加突出了少数民族自身发展与变化的历史,突显中华民族“多元一体”的发展理念。

2.加强对阶段特征的概括

历史事物千变万化,其特征也各不相同,因此,根据课本目录归纳概括阶段特征也因事而异、因问而异。阶段特征是某个历史时期各个方面总的状况,一般需要从最能反映这个历史时期的某个领域的表现去归纳概括。例如统编《中外历史纲要》(上)在遵循通史体例的前提下,将中国古代史从不同角度划分为四个发展阶段,也即四个单元,并将每个历史时期的阶段特征归纳为单元主题。第一单元,史前文明到秦汉时期:中华文明的起源与统一多民族封建国家的建立;第二单元,三国两晋南北朝隋唐时期:民族交融与统一多民族国家的发展;第三单元,辽宋夏金元时期:多民族的并立与统一;第四单元,明清时期:内忧外患与救亡图存。如果我们在平时学习中记住了这些阶段特征,答题时就能快速准确地写出正确答案。

3.涵育学科核心素养

高考历史目录类研究有利于历史教学与历史解释的深度整合,特定的时空观念、严谨的史料实证、正确的唯物史观、自觉的家国情怀是学科核心素养的集中体现。新课改形势下,除全国卷,高考实行多省(市)自主命题,因此,高考试题可谓层出不穷,高质量的试题研究有助于我们提高审题、解题水平。什么样的试题是高质量的试题,主要是以课程标准为依据,与重点知识联系密切的、典型的试题。教师将典型的目录类高考原题中的情境材料运用至日常教学,结合历史学科核心素养的要求,对目录类试题材料进行合理改编,使之适应高中历史教学设计的需要,突出学习重点,有利于核心素养切实落地。

高考目录类试题具有极高的思维含量,它既要求学生接受教材内部的思维关系,又要学生能够调动自身的思维活动将教材的内容融会贯通,成为自己的东西,形成自己的历史思维。教师勤于研究高考试题,深入探索相关学术背景,在此基础上围绕核心知识,选择合适的角度对试题进行改造,有利于提高命题技术,实现课堂教学的优化,并有效落实学科素养的测评。另外,目录类试题在激发学生学习、探究兴趣方面发挥着重要作用。因此,教师应积极研究学生对历史的兴趣点,通过科学实践引导学生掌握科学思维方法,关注学生的历史情感,让学生在历史体验中培养起对历史的认同感、责任感和历史意识,进而促进学生核心素养的生成。

【注释】

[1][清]王鸣盛:《十七史商榷》,南京:凤凰出版社,2023年,第1、37页。