基于学术情境下的核心素养达成策略

摘要:学术情境是新课标提出的“新情境”的重要组成部分。以学术情境设计“中华文明的起源与早期国家”这一课,增加了历史课程的厚重感,有效地促进了史料实证、历史解释、家国情怀等核心素养的落地。

关键词:学术情境核心素养中华文明的起源

《中华文明的起源与早期国家》是高中历史课程的开篇之课,能否讲好这一课,关乎学生对历史学科和历史老师的第一印象,也关乎学生对学科核心素养的初步认知,其重要性显而易见。新课标积极倡导“以新情境下的问题解决为重心”的课堂教学模式,通过学术情境来设计本课,不仅可以拓宽学生的历史视野,而且能够有效促进核心素养的落地。

一、探讨中华文明的“源远流长”,培养学生的史料实证意识

教师可以设计以下问题链来导入本课。

师:“关于中华文明,教材是怎样描述的?”

生:“中华文明多元一体,源远流长,生生不息,展现了自身发展道路的独特魅力。”[1]

师:“那么,中华文明有多长?”

生:“五千年。”

师:“五千年!五千年?”

上述导入简洁明了,直奔主题。“中华文明五千年”看似是一个不容置疑的定论,但在学术界长期存在争议。

中国的历史,普通都知道有五千年。但把伪史和依据了伪书而成立的伪史除去,实在只有二千余年,只算得打了一个对折。

——顾颉刚《古史辨自序》[2]

当时在日本出版的有关中国历史的著作中,几乎都是以出土甲骨文和青铜器的殷墟作为中华文明的开端,认为中华五千年文明没有任何事实根据,只是传说。按他们这个观点,中华文明只有3300年。

——原中国社会科学院考古研究所所长王巍[3]

由此可见,国内外学者都曾对中华文明五千年的长度表示过怀疑,其理由主要集中于,史书上有关商以前的记载无法得到考古发现的充分验证。鉴于此,教师可向学生介绍王国维先生的“二重证据法”:

吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅训之言亦不无表示一面之事实。此二重证据法惟在今日始得为之。

——王国维《古史新证》[4]

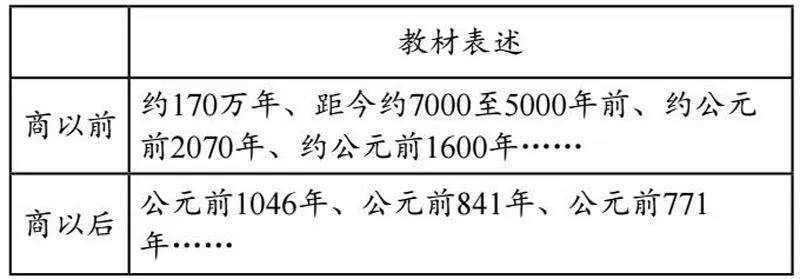

1925年,近代著名学者王国维在清华大学讲授《古史新证》时,创造性地提出了“二重证据法”,即将“地下之新材料”(考古发现)与“纸上之材料”(文献记载)相互印证,以达到考证古史的目的。这种方法不仅革新了传统史学的研究范式,还为后世学者提供了科学严谨的研究路径。依据“二重证据法”,从上个世纪的考古发现来看,“中华文明五千年”确实难以得到充分的实证,“只是国人一个美好的愿景罢了”。教师可以引导学生对比教材中关于商朝前后时间描述的差异,并探讨其原因。

由上表可知,教材描述商代以前的时间时,普遍使用了“约”字,而描述商代及以后的时间时,则去掉了“约”字。教材对此解释是:“史书中有关商朝的记载,得到了考古发掘的验证。”[5]言下之意,商代以前的历史尚未得到考古的充分实证,今人对它的叙述只是古史记载的“搬运工”。

史料实证是“诸素养得以达成的必要途径”。通过对“中华文明五千年”的解读,让学生“知道史料是通向历史认识的桥梁,了解史料的多种类型”,进而培养了“能够以实证精神对待历史与现实问题”的意识。[6]

二、解读“文明形成标准”,培养学生的历史解释素养

探讨中华文明的长度必然会涉及到两个关键问题:一是文明形成的标准是什么?二是早期中国何时满足这些标准?在教学过程中,教师可以向学生介绍国内外学者关于“文明形成标准”的主要观点:[7]

教师可要求学生根据表格提炼不同“文明形成标准”的共性,并按照“共性”来“测量”中华文明的长度。通过分析表格信息,我们可以得出城市、金属、文字构成了传统“文明形成标准”的核心三要素。如果按照上述标准,中国直到商朝才产生文明,这是否意味着中华文明的长度仅限于三千多年呢?针对这一问题,教师应该明确指出,从核心素养的角度看,“文明形成标准”属于历史解释的范畴,所有历史解释本质上是陈述者的主观认识。传统“文明三要素”是西方学者根据两河流域和古埃及的考古而提出的,并非放之四海皆准。中华文明是基于中华大地独特的自然环境和人文环境而产生的,“展现了自身发展道路的独特魅力”,用西方的标准来衡量中华文明的长度,是不合适的。

根据恩格斯关于“国家是文明社会的概括”的观点,中华文明探源研究提出进入文明社会标准:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家。

——王巍《中华文明探源研究主要成果及启示》[8]

良渚古城遗址展现了一个存在于中国新石器时代晚期的以稻作农业为经济支撑、并存在社会分化和统一信仰体系的早期区域性国家形态,印证了长江流域对中国文明起源的杰出贡献……良渚古城遗址为中国以及该地区在新石器晚期到青铜时代早期的文化认同、社会政治组织以及社会文化的发展提供了无可替代的证据,同时揭示了从小规模新石器时代社会向具有等级制度、礼仪制度和玉器制作工艺的大型综合政治单元的过渡,代表了中国在5000多年前伟大史前稻作文明的成就,是杰出的早期城市文明代表。

——世界遗产委员会对良渚古城遗址的评价[9]

2002年,我国启动了中华文明探源工程,“该项目由科技部立项,作为国家‘十五’到‘十四五’重大科研项目,涉及考古学、历史学和自然科学在内的20多个学科、60多个单位的400多位专家学者直接参加工程。”[10]探源工程通过对黄河、长江、辽河流域等地区,尤其是对良渚古城遗址的考古发掘,更新了我们对中华文明形成的认知。世界遗产委员会对良渚古城遗址的评价聚焦于社会政治组织的复杂性、城市规划的高度发展、社会阶层的显著分化以及早期区域性国家的形态等核心议题,契合了文明形成的“中国标准”。良渚古城遗址为中华五千年文明史提供了独特见证。习近平总书记高度评价探源工程“实证了我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史”,“提出文明定义和认定进入文明社会的中国方案,为世界文明起源研究作出了原创性贡献”。[11]

历史解释是“诸素养中对历史思维与表达能力的要求”。通过对“文明形成标准”的解读,使学生理解“对同一历史事物会有不同解释”,能“对各种历史解释加以辨析和价值判断”,认识到“历史解释的重要性”。[12]

三、诠释中华文明“多元一体”,涵养学生的家国情怀

早在一百多年前,梁启超就曾经提出两个问题:“其一,中华民族为土著耶?为外来耶?”其二,“中华民族,由同一祖宗血胤衍生耶?抑自始即为多元的结合?”

——李怀印《从“一元多体”到“多元一体”》[13]

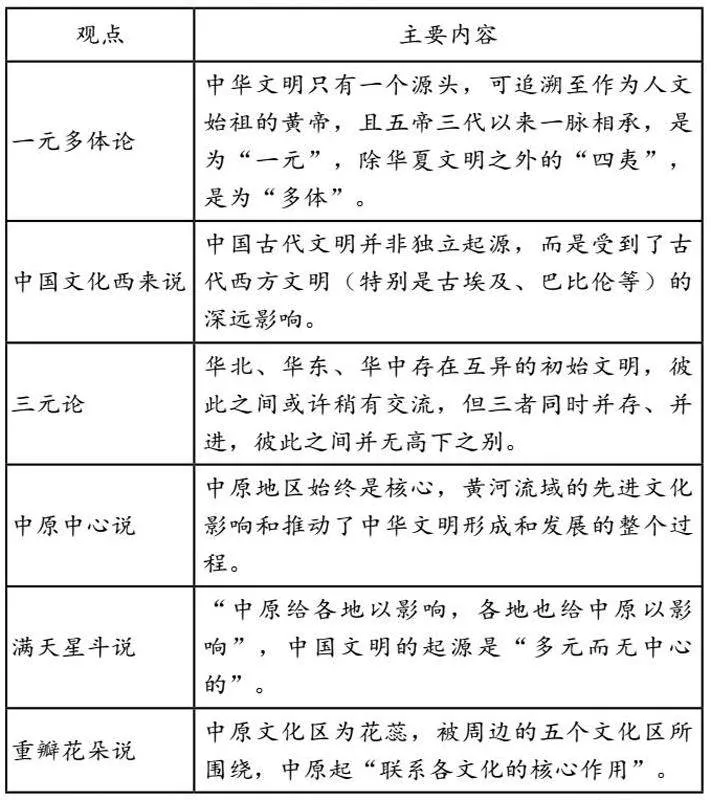

探寻中华文明的源头和演进脉落,对于增进我国文化认同、促进中华文明的伟大复兴,都有着巨大的现实意义。梁氏提出关于中华文明起源的两个问题,成为近代以来学术界争论的焦点。在课堂中,教师可以向学生介绍国内外学者关于“中华文明起源的架构”的主要观点:[14]

教师可以组织学生进行小组讨论,鼓励学生选择某一观点进行评析,当然,学生也可提出自己的独特见解并加以阐述。待小组讨论后,教师需引导学生回归教材,诠释中华文明“多元一体”的格局。

中华文明多元起源。中国是远古人类起源的重要地区,中华文明是人类最古老的文明之一。考古发现证明,无论黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域,还是北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北,都是孕育中华文明的摇篮。中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

——选择性必修3《文化交流与传播》[15]

由此可见,“多元”是指文明多源、文化多样,“一体”是指中原核心、华夏认同。“多元一体”是中国学术界阐释中华文明起源和形成的重要理论创新,逐渐成为对中华文明形成历程的标准叙述。关于中华文明“多元一体”的发展进程,中国社会科学院考古研究所李新伟做了较为清晰的阐述:距今1万多年前,“多元一体”起源;“约7000年,各地逐渐形成多元文化传统”;“距今7000—6000年间,多区系并立发展的态势更加明确”;“距今6000—5000年间,各地区相互交流也日趋密切”,“成为共享文化精粹的共同体”,“中华文明的‘多元一体’格局由此形成”。[16]

家国情怀是“诸素养中价值追求的目标”。通过对中华文明“多元一体”格局的诠释,引导学生树立“关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命”的价值观。[17]

总之,一线教师应密切关注学术前沿动态,积极将最新的学术研究成果融入课堂,使学生在学习过程中感受到历史的厚重,从而促进核心素养的重重落地。

【注释】

[1][5]《普通高中教科书历史必修中外历史纲要(上)》,北京:人民教育出版社,2023年,第1、5页。

[2]顾颉刚:《古史辨自序》上册,北京:商务印书馆,2019年,第55页。

[3]《王巍谈中华文明探源工程20年:满天星斗闪烁在文明的曙光里》,《成都商报》红星新闻2022年06月06日。

[4]王国维:《古史新证——王国维最后的讲义》,北京:清华大学出版社,1994年,第2—3页。

[6][12][17]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第4—6页。

[7]孙进己、干志耿:《文明起源和形成的理论研究(上)》,《学习与探索》2002年第5期,第114—116页

[8][10]王巍:《中华文明探源研究主要成果及启示》,《求是》2022年第14期,第46—47、45页。

[9]《“良渚古城遗址”成功列入〈世界遗产名录〉》,《中国文化报》2019年7月6日。

[11]《习近平主持中共中央政治局第三十九次集体学习并发表重要讲话》,中国政府网2022年5月28日。

[13][14]李怀印:《从“一元多体”到“多元一体”——华夏文明起源的诠释架构辨析》,《学海》2022年1期,第20、20—37页。

[15]《普通高中教科书历史选择性必修3文化交流与传播》,北京:人民教育出版社,2023年,第2页。

[16]李新伟:《“多元一体”概念在中华文明探源中的应用》,《中国社会科学报》2022年1月20日。