基于学科大概念的高中历史单元教学策略

摘 要:自新课改实行以来,一线教师为达成教学目标对课堂教学模式进行了不断改革,但当下的教学中依然存在大量“散、满、浅”现象。基于学科大概念的高中历史单元教学具有“聚、精、实”的特点,一定程度上改善了“散、满、浅”的课堂现象。本文基于学科大概念,对高中历史单元教学的策略进行了探析。

关键词:学科大概念 高中历史 单元教学 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.21.044

历史教学需要连续性和整体性,这不仅体现在学段与课时上,更体现在知识和能力上。然而,以课时为基本单位的历史课堂教学,经常呈现出“散、满、浅”的问题,即教学知识点丰富而零散,内容满溢而无重点,知识点浅尝辄止而思维含量低。针对课堂中的这些问题,笔者做了相应的思考。基于学科大概念的高中历史单元教学策略就是笔者为解决这些问题而进行的实践探索。

一、关于大概念的理解

1.大概念与历史学科大概念

大概念由英译而来,学者们对其理解各不相同,但基本都认为它属于顶层概念,是具有相对稳定性、普适性和迁移性的一般原理。大概念自提出以来对学科教育领域的影响不断扩大。大概念在学科教育领域指跨越学科边界的概念,通常被称为跨学科大概念,即适用于各学科,体现各学科的内在同一性,如项目、素养、思维、模式等。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》对大概念作了如下定义:“大概念是指那些能够将分散的知识、技能、观念等联结成为整体,并且赋予它们意义的概念和观念。”但历史新《课标》并未对历史学科大概念做出界定和阐释。由此,很多教师对历史学科大概念有了各自不同的理解并将其应用于教学实践,还有很多教师对如何将历史学科大概念应用于历史教学中感到茫然。笔者认为历史学科大概念应体现历史学科特质,具有高度抽象性和概括性,可构建历史学科框架,能够解释具体历史史实的核心概念。其可以是表达概念间关系的句子,也可以是历史学科原理和理论。

2.历史学科大概念与历史主题

从21世纪初的教学改革开始,一线教师就在不断探索实现教学目标(三维目标和核心素养)的有效课堂教学模式。在大概念教学提出之前,比较热门的一种模式是主题式教学。那两者有何联系和区别呢?

主题一词普遍用于表达文艺作品内容的中心思想。历史学科主题式教学中的主题主要从教学内容,即史实中整合提炼。不管是历史学科大概念教学还是历史主题式教学,教师在应用的时候都想用学科大概念或主题统领课堂教学内容,给学生一个明确的学习中心点,因此,两者都具有统摄性和聚焦性。同时,教学主题有助于引导学生完成具体知识的结构与重构,从而形成抽象思维和概念性理解,这从某种程度上讲也具有一定的大概念特点。但史实是确定的,无法跨越时间、空间、文化迁移,所以,从史实中整合提炼出来的主题也不具有迁移性的特征。历史学科大概念具有迁移性,同一个史实可以提炼出不同的概念。

二、基于学科大概念的高中历史单元教学策略

笔者以《中外历史纲要上》第五单元“晚清时期的内忧外患QvNGM/mTlYWlTbZou/JjIIBW+BcaPuTmkhEKRw/iBNQ=与救亡图存”,其中包含“第16课 两次鸦片战争”“第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧”“第18课挽救民族危亡的斗争”三课(以下均表述为“史纲上第五单元第×课”),及《中外历史纲要下》“第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变”“第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立”“第10课影响世界的工业革命”“第12课 资本主义世界殖民体系的形成”(以下均表述为“史纲下第×课”)的内容为例,进行基于学科大概念的高中历史单元教学设计。

1.基于学科大概念,立足新《课标》,确定单元大概念

单元,在中学历史教学中通常作为教材章节体的上位结构,以一种内容的集合而存在。它通常以知识结构为基本考量,按照历史时序,依据阶段性特征划分,背后往往隐藏着价值导向。基于学科大概念,依据新《课标》特别是其中的课程内容,确定单元大概念,统摄整个单元的教学设计与规划,更有利于教学的完整性和系统性,把握课程内容的核心观点和结构化梳理课程内容,最终落实学科核心素养。当然,单元可以是教材体系设定的单元,也可以是自己整合的单元。

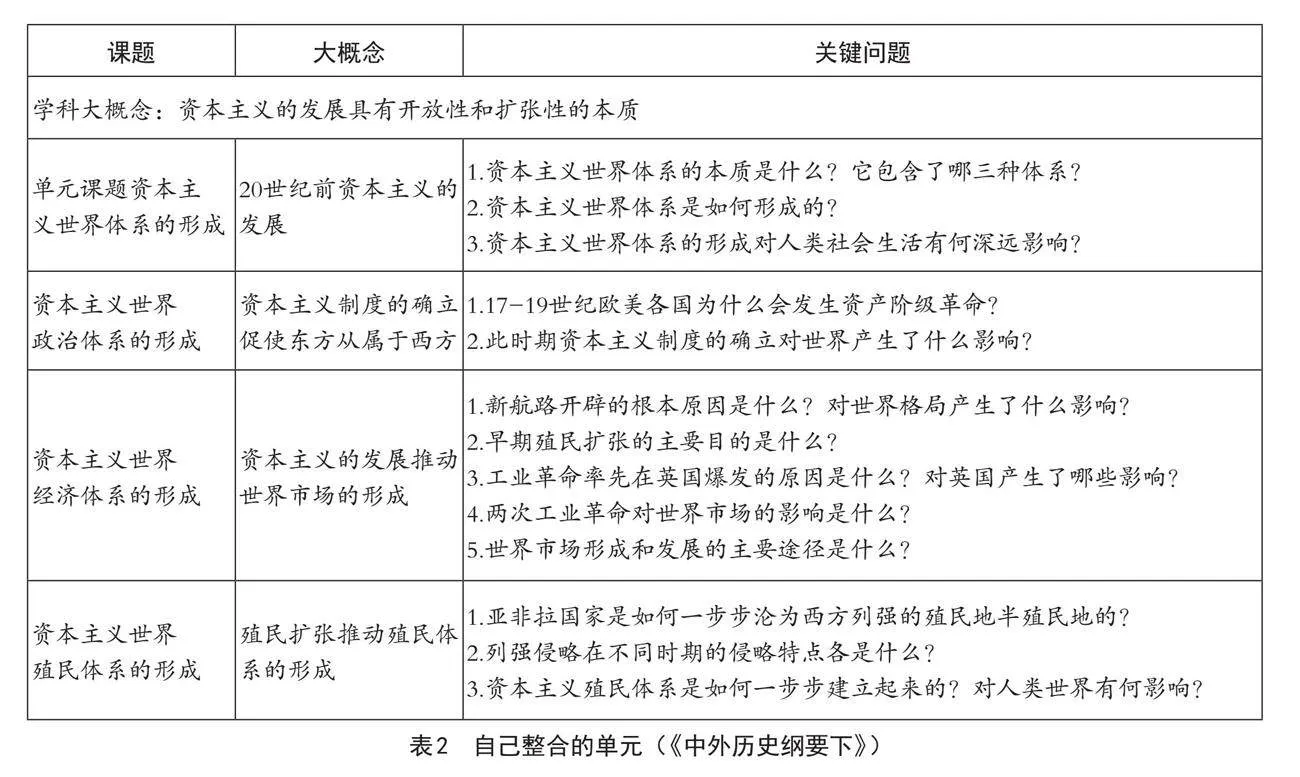

史纲上第五单元为教材体系设定的单元。此单元内容属于整个近代中国救亡图存运动中的一部分,基于“近代中国的救亡图存运动”这一学科大概念,依据新《课标》的内容要求,可以确定单元大概念为“近代前期中国的救亡图存运动”。再如,依据史纲下第7、9、10、12课的教材内容,自己整合单元“资本主义世界体系的形成”,由三课构成:“资本主义世界政治体系的形成(史纲下第9课)”“资本主义世界经济体系的形成(史纲下第7、10课)”“资本主义世界殖民体系的形成(史纲下第12课)”。基于“资本主义的发展具有开放性和扩张性的本质”这一学科大概念,依据史纲下相关教材内容涉及的新《课标》的内容要求,可确定单元大概念为“20世纪前资本主义的发展”。(详见表1和表2)

2.依据单元大概念,重整教材内容,提炼课时大概念

新《课标》提供教学目标依据,教材提供教学内容素材,两者蕴含了教学内容与育人价值的关系。单元大概念作为单元具体历史事实概括的关键抽象概念,对历史单元教学有统摄性和聚焦性,属于上位结构,而单元教学目标最终还是通过课堂教学达成。为了在有限的课时完成必需的课堂教学任务,达成最后的教学目标,我们还需要依据单元大概念,重整教材内容,提炼课时大概念。

例如,史纲上第五单元第16课包括“19世纪中期的世界与中国”“两次鸦片战争”“开眼看世界”三个子目;第17课包括“太平天国运动”“洋务运动”“边疆危机与甲午中日战争”“瓜分中国的狂潮”四个子目;第18课包括“戊戌维新运动”“义和团运动”“八国联军侵华”“民族危机的加深”四个子目。依据单元大概念,结合新《课标》的具体要求,对教学内容进行取舍,对教材内容重新整合,确定第16课的大概念为“19世纪中期的列强侵华推动部分中国人开眼看世界”;第17课的大概念为“19世纪中后期列强侵略的加剧促使国人探索国家新出路”;第18课的大概念为“19世纪末列强的瓜分狂潮激起中国人民掀起挽救民族危亡的斗争”。再如,依据《中外历史纲要下》教材内容,自己整合单元“资本主义世界体系的形成”:“资本主义世界政治体系的形成(史纲下第9课)”一课包含“英、美、法资产阶级革命与资本主义制度的确立”“资本主义的扩展”两方面内容;“资本主义世界经济体系的形成(史纲下第7、10课)”一课包含“哥伦布大交换”“早期殖民扩张”“人类社会开始进入大变革时代”“两次工业革命”四方面内容;“资本主义世界殖民体系的形成(史纲下第12课)”一课包含“亚非拉美沦为殖民地半殖民地”“世界殖民体系的形成”两方面内容。依据单元大概念及整合后每课相关联的教材课目内容所涉及的新《课标》内容要求,确定课时大概念分别为“资本主义的制度的确立促使东方从属于西方”“资本主义的发展推动世界市场的形成”“殖民扩张推动殖民体系的形成”。(详见表1和表2)

3.围绕课时大概念,设计关键问题,开展探究活动

课时大概念是每一节课的顶层概念,是一节课的中心点和聚焦点,统摄整课内容。历史课堂教学中的每一节课都离不开史事、问题、情境三要素,这三要素也是学生通过课堂学习最后理解课时大概念,进而理解单元大概念和学科大概念的基础、手段和平台。因此,确定课时大概念后,围绕课时大概念,设计关键问题,开展探究活动,让学生亲历学习过程,才能最终达成教学目标,落实核心素养。

以史纲上第五单元中的第18课为例,围绕课时大概念,可设计关键问题为:“面对列强的瓜分狂潮,中国的精英分子和人民群众各做了哪些救亡图存的努力?失败原因各是什么?分别对中国社会产生了何种影响?辛丑条约对中国有何影响?”以关键问题为引领,创设活动情境,开展探究活动。教师可以通过让学生排练场景舞台剧,再现那个年代的精英分子革故鼎新的场景和人民群众爱国怒火燃烧(义和团运动)的场景,让学生在排练和表演中揣摩和体会近代中国人民对民族危亡的忧虑和救亡图存之路的艰辛,从而解决“面对列强的瓜分狂潮,中国的精英分子和人民群众做了哪些救亡图存的努力?失败原因各是什么?分别对中国社会产生了何种影响?”这一问题,从而将课时大概念“19世纪中后期列强侵略的加剧促使国人探索国家新出路”具象化,自然而然理解课时大概念和单元大概念。(详见表1和表2)

学科大概念在历史教学中既是锚点,也是归宿点,有极强的聚焦性和聚合性,它为一线教师系统性和整体性地审视自己的课堂教学行为提供了全新的视角。基于学科大概念的高中历史单元教学具有“聚、精、实”的特点,一定程度上改变了“散、满、浅”的课堂现象。但对于单元大概念的确定、课时大概念的提炼、核心问题的设计等内容,笔者认为自己并不纯熟。因此,对基于学科大概念的高中历史单元教学的实践探索任重而道远,需要且行且学。

参考文献:

[1] 姜明娟《基于历史学科大概念的单元教学设计研究》,《中学课程辅导》2023年第3期。

[2] 杨恩德《学习流融合历史大单元大概念教学的教学设计》,《中学历史教学参考》2023年第5期。

[3] 叶洋、李雪华《基于大概念的高中历史大单元教学路径初探》,《中学历史教学参考》2023年第6期。

(本文系江苏省“十四五”教育规划重点课题“指向时代性价值的高中历史主题式教学的实践研究”的阶段性研究成果,编号:C-b/2021/02/78)