以叙事视角管窥小说教学

摘 要:高中语文新《课标》在关于“文学阅读与写作任务群”的指导中指出,应根据文学作品的不同艺术形式,采用多个维度来全面理解和体验作品,从而领略其美学价值,并发现作者独特的创作风格和手法。叙事学理论的文本分析方法为我们提供了理解和分析小说的新视角和表述方式,使我们能够更好地体悟和认识小说内容,进行文本解读。这种方法注重理解和分析的表达形式,更加适宜学生去理解和接受。

关键词:叙事视角 小说教学 高中语文 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.21.038

一、叙事学进入小说教学中的知识选择

叙事学一词由法国国立科学研究中心研究员茨维坦·托罗多夫在1969年出版的《〈十日谈〉语法》一书中首次提出:“……这门著作属于一门尚未存在的科学,我们暂且将这门科学取名为叙事学,即关于叙事作品的科学。”从现代叙事学的视角来看,小说的叙事构造主要涵盖三大要素:首先是构成故事核心的真实或虚构的事件,其次是用以叙述这些事件的言语表达,最后是产生这些叙述话语的行为。简而言之,这三大要素分别是故事、文本和叙述方式。读者在阅读过程中,对于故事、文本和叙述的关注点各有侧重。而当我们聚焦于叙述的层面时,会深入剖析叙述者的身份特征、所采取的叙述视角(无论是有限的还是全知的)、叙述的时间线(例如顺序或倒叙)以及叙述中所展现的节奏感,这包括停顿的运用、省略的策略、场景对话的描绘以及概述等叙述技巧。

二、教学案例分析

(一)运用依据

部编教材高中语文选择性必修上第三单元属于“外国作家作品研习”任务群,《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出:“本单元任务群旨在引导学生研习外国文学名著名篇,了解若干国家和民族不同时期的社会风貌,感受人类精神世界的丰富,培养阅读外国经典作品的兴趣和开放的文化心态。”除此之外,这个单元的教学还包括文学阅读与写作、跨文化专题探讨、整本书阅读与研讨任务群。引入叙事学知识,不仅能为教师的小说教学提供新的思路,帮助学生深入体验小说的独特魅力,同时也能够促进学生思维能力的提升,进一步拓展他们鉴赏文学作品的视野。

(二)建构理论,辨析叙事视角

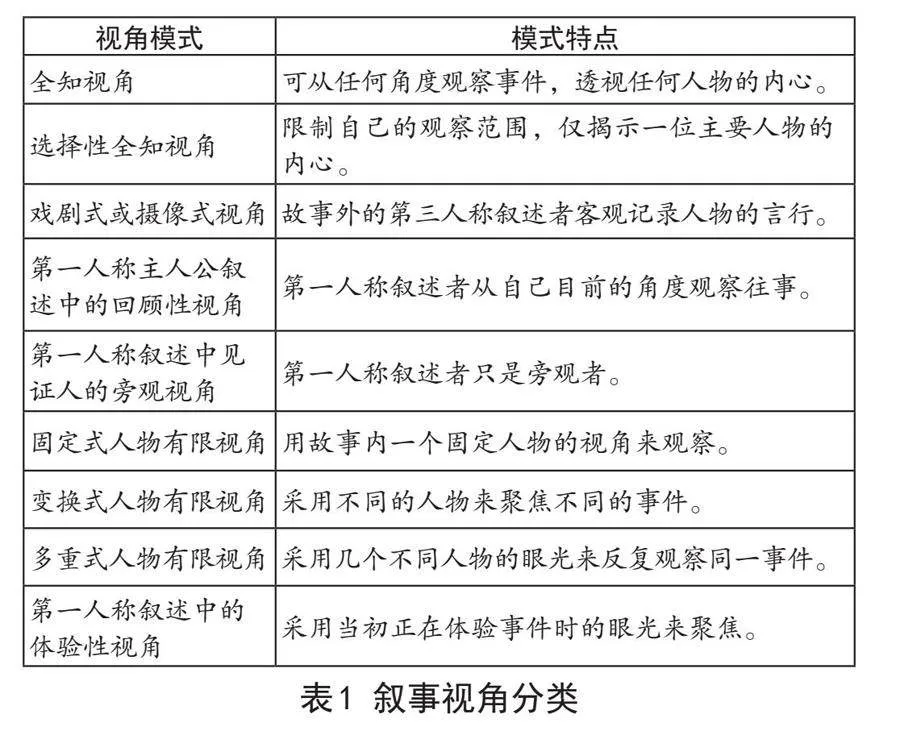

叙事学的核心关注点并不是故事内容,而是故事内容呈现的方式,即故事是怎样讲述的,因此,叙事学特别重视叙事视角的选择。叙事视角是指叙述者在文本中如何定位和描述人物与事件的关系,它揭示了叙述者或人物是以何种视角来观察并叙述故事的。简单来说,就是叙述者讲述故事的角度和立场。关于叙述视角的分类,叙事学学者们提出了多种分类方法,根据我国叙事学学者申丹对视角的分类,笔者对中小学语文教材叙事性作品所涉及的常见的叙述视角类型做如下归纳。

表1 叙事视角分类

基于以上的叙事视角学习支架,笔者设计了课前学习任务:

1.重新审视我们所学习过的小说,诸如《百合花》《哦,香雪》《祝福》等小说作品,对各个叙述视角进行深入分析和辨别,理解它们各自的特点和应用。接着,对常见的叙述视角进行简要阐述,探讨它们在文学作品中的基本功能和作用。

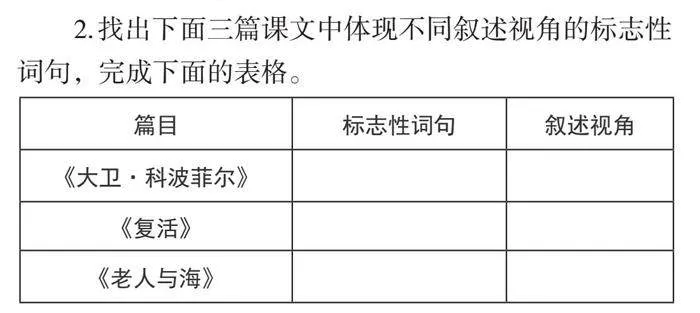

2.找出下面三篇课文中体现不同叙述视角的标志性词句,完成下面的表格。

经过对这几篇小说的叙述视角的细致分析,我们可以看到,《大卫·科波菲尔(节选)》在叙述时,主要采用了主人公的回忆作为视角,借助孩子的眼光去审视和体验他周遭的环境和事物。然而,在叙述过程中也融入了成人视角,这种视角的转换展示了小说叙述手法的多样性和深刻性,使得故事更加丰富和复杂。《老人与海(节选)》主要采用了全知视角和摄像式视角,其间适时穿插老人这一固定式人物的有限感知,使自由叙述的全知视角呈现选择性聚焦。《复活(节选)》则采用的是全知视角,掌控着聂赫留朵夫、玛斯洛娃以及读者的喜怒哀乐。

(三)转换视角,重新讲述故事

“构成故事环境的各种事实从来不是‘以它们自身’出现,而总是根据某种眼光、某个观察点呈现在我们面前。”(茨维坦·托罗多夫)“眼光”或“观察点”即叙述视角,也被称作叙述聚焦,指的是在叙述语言中,用于观察和叙述故事内容的特定角度或视点。显然,叙述视角的选取影响着小说的叙事效果。因此,笔者设计了换个视角讲故事的学习任务。

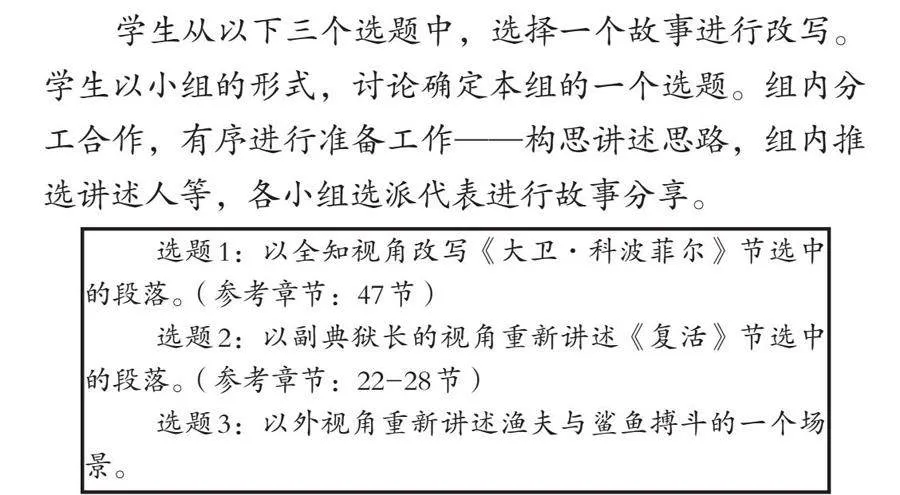

学生从以下三个选题中,选择一个故事进行改写。学生以小组的形式,讨论确定本组的一个选题。组内分工合作,有序进行准备工作——构思讲述思路,组内推选讲述人等,各小组选派代表进行故事分享。

换种视角重新讲述故事,旨在感受不同叙述视角对叙述者的限制,进一步分析不同的叙述视角在叙述故事时的优缺点。选题1中的全知视角,其特点在于叙事的真实可信性,即“全知性”,也是经常受到挑剔甚至怀疑的原因。冯·麦特尔·艾姆斯在《小说美学》中阐述了小说写作的一种常见手法:作者以全知视角频繁地介入故事,向读者传达信息。然而,这种做法往往破坏了故事的沉浸感和真实性,除非作者的风格极具魅力,否则这种介入往往不受读者欢迎。其关键在于叙述内容都是作者意志的体现,小说中的人物是作者的“代言人”。另外,文本的叙事形态基本是封闭的,时空转换较少,基本都是根据自然时序延伸扩展或改变,结构紧凑但也稍显呆板;再者又是“全知”的叙事视角,读者进行再造或延展的空间相对有限,基本上只能跟着作者的叙事声音跑,相对乏味。

选题2中采用的副典狱长视角,也被称为见证人视点,这种视角通常是由次要人物(尤其是那些担任线索角色的人物)来承担的。相较于主人公视角,副典狱长视角具有明显的优势。他的叙述更加客观、有效,特别是在塑造主要人物形象的完整性方面。然而,我们也必须意识到,由于叙述者在个人经历、性格特质、学识水平以及智力能力等方面的局限性,许多事情的真相,特别是那些主要人物内心深处难以言表的思绪和情感体验,唯有通过他们自己的话语才能得以真实展现和深刻理解。但如果这种话语过多,可能会导致情节变得零碎、不连贯,甚至使叙事显得机械、缺乏生气。

选题3的叙述者属于外聚焦叙述者,仅限于描写所见所闻而不加任何解释,也不介入到故事中任何人物的内心活动中去,始终以一种“非人格化”的冷漠态度旁观。此类叙述者对所叙述的一切知之甚少,只能躲在人物的后面叙述其行为和语言,无法解释人物动机,更无法解释人物隐秘的内心世界。它的优点在于客观演示和叙述的直观性。往往会有很多突转、巧合、冲突,带来意想不到的戏剧性。当然,局限性也很明显,它无法走进人物的内心世界,顶多做些暗示、呼应,显然不利于人物形象的完整刻画。

(四)叙述转换与组合

在文学创作中,叙述视角并非固定不变,而是可以灵活转换和综合运用,以展现更为丰富多彩的叙事效果。因此,笔者做了如下教学设计:

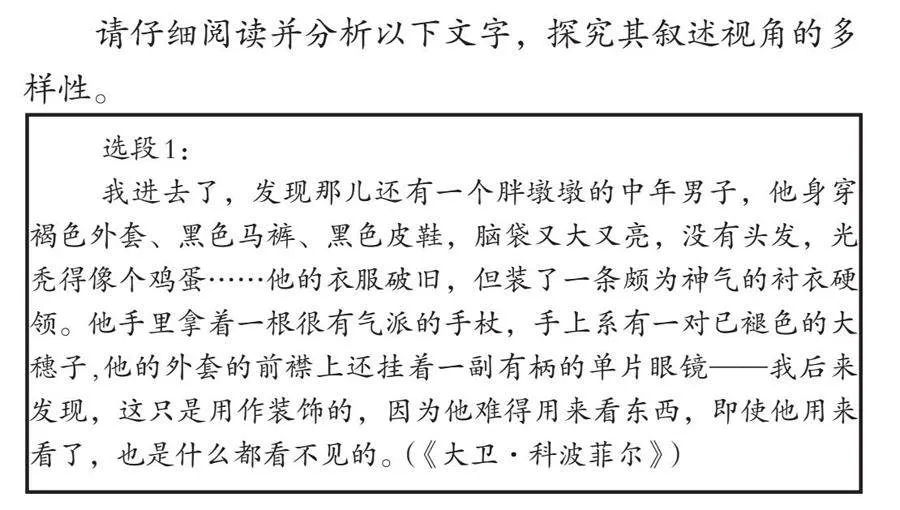

请仔细阅读并分析以下文字,探究其叙述视角的多样性。

选段1中,大卫以童年的第一人称视角进行了深入体验与观察,细腻地描绘了米考伯先生的外貌特征和动作举止。上文中一系列关于米考伯服饰、肖像的描写,既生动地展现了米考伯先生贫穷而又略显滑稽的形象,又巧妙地反映出“我”作为孩童天真无邪的观察视角和感受。“我后来发现”表明视角从第一人称的亲身体验转变为了回首往事的视角。通过我个人的回忆叙述,单片眼镜的“装饰”功能愈发凸显,这不仅更加深刻地展现了米考伯先生那种贪慕虚荣、不切实际、热衷炫耀自己排场的性格特点,也使得他的形象更加饱满和立体,仿佛跃然纸上。

(五)对比视角,倾听作者心声

叙述视角不仅是展示故事情节的工具,也是作者借以间接传达个人价值观念或立场的桥梁。作者通过对视角的控制或客观叙述,用故事人物的视角引导读者形成判断;或直接干预、借“评论”左右读者的判断。这里引入叙事学中叙事声音的概念。通常认为,故事是由叙述者来看、来讲的,也就是说叙述视角和叙述声音是一致的。在众多的文学作品中,视角与叙述声音并非总是相互一致。视角,往往由故事中的角色所占据,而叙述声音则源自那位讲述者。这位叙述者的主要职责是转达并解释人物(包括他们过去的自我)所观察到的景象以及内心的思考。这种安排导致视角与叙述声音之间出现了一种分离的状态。视角和声音差异的表现形式是多样的,有时间差异、智力差异、文化差异、道德差异等。时间差异使叙述者对往日的行为做出更为理性的评价。而这种分离,构成了人物与叙述者的距离,构成了叙述的层次和空白,使叙事作品的意涵更加丰富,叙事效果更加引人入胜。据此,笔者设计了如下学习任务:

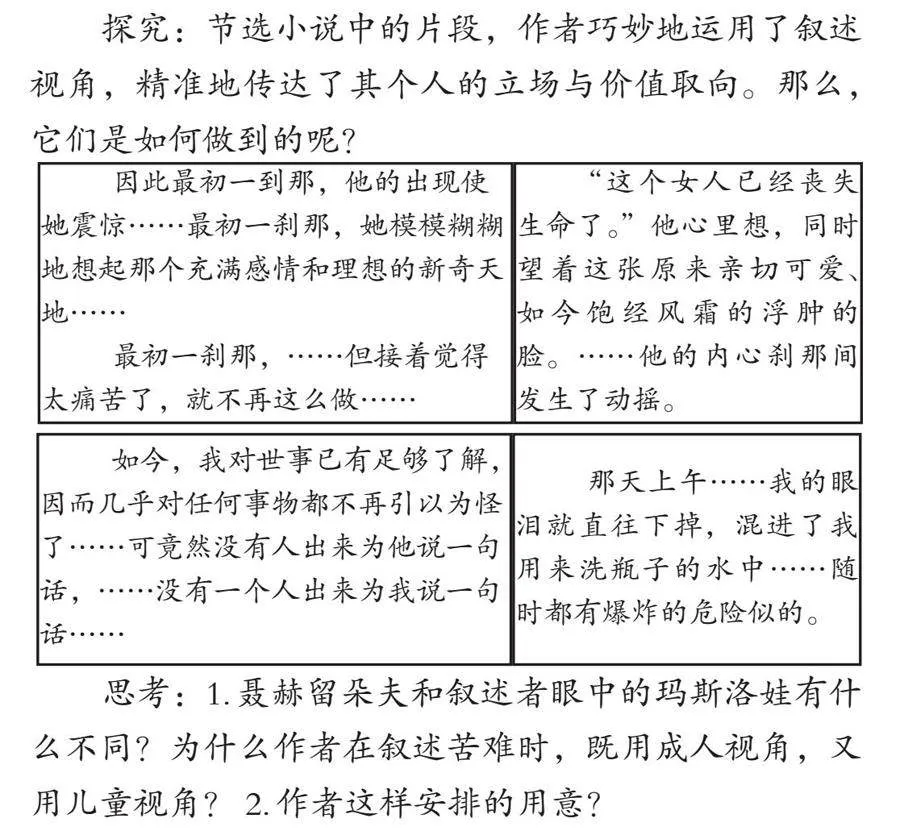

探究:节选小说中的片段,作者巧妙地运用了叙述视角,精准地传达了其个人的立场与价值取向。那么,它们是如何做到的呢?

思考:1.聂赫留朵夫和叙述者眼中的玛斯洛娃有什么不同?为什么作者在叙述苦难时,既用成人视角,又用儿童视角?2.作者这样安排的用意?

语段1中聂赫留朵夫眼中的玛斯洛娃是堕落的、粗俗的,叙述者看到的是玛斯洛娃堕落背后的苦楚,哀其不幸。叙述者的“声音”其实是作者的价值尺度和道德立场。托尔斯泰揭示了玛丝洛娃遭遇的深刻社会根源,认为玛丝洛娃的堕落不是个人过错,是罪恶的社会造成的,他批判聂赫留朵夫的动摇。玛丝洛娃的本质是善良、朴实的,这才是玛丝洛娃能够走向新生活的最本质的道德基础。

语段2中“童年的我”叙述的是“我当时的经历”,“后来的我”是对童年经历的补充说明,叙述者的声音是当下“我”的声音,两者都是对苦难的叙述,对这一事件的感知与态度是不变的。“没有人为他说一句话”叙述者用“他”这一远指,以旁观者视角来评价对童年经历的不理解,其实是对冷漠的社会、淡薄的人情的控诉。“没有人为我说一句话”这一句中的“我”,则是体验者视角,体现出童年大卫内心的无奈和悲痛。

通过这种多维度、跨时空的观察,视角与声音在时间上的差异,作者发现了社会的不公平,从而对社会现象有了更加深刻的认识。作者的情感叙述不仅仅局限于简单描绘,更是透露出对社会、人性和爱的理解和思考。

综上,叙事学作为学术领域中的一门重要学科,汇集了叙事艺术的精髓,为深入探索叙事性文学作品的奥秘提供了坚实的理论基础。叙事学理论对于探究小说的叙述方式具有极大的价值,它能够引导师生从多个角度、更深的层次去解读小说,让我们更加细致地品味小说的独特魅力。

参考文献:

[1] 申丹、王丽亚《西方叙事学:经典与后经典》,北京大学出版社2010年。

[2] 胡亚敏《叙事学》,华中师范大学出版社2004年。

[3] 〔法〕热拉尔·热奈特著、王文融译《叙事话语·新叙事话语》,中国社会科学出版社1990年。

[4] 孟繁华《叙事的艺术》,中国文联出版公司1989年。

[5] 〔美〕华莱士·马丁著、王晓明译《当代叙事学》,北京大学出版社2005年。

[6] 赵毅衡《叙述者的广义形态:框架—人格二象》,《文艺研究》2012年第5期。

[7] 卢杨《叙事学视角下的文本解读方法与案例》,北京华文出版社2021年。

[8] 谢有顺《重构中国小说的叙事伦理》,《文艺争鸣》2013年第2期。

(何海云,1990年生,女,汉族,安徽合肥人,硕士研究生,中学一级教师,研究方向:语文教学)