谈小学低年级语文教学中通过可视化教学手段培养学生批判性思维的策略

摘 要:本研究主要探讨了在小学低年级语文教学中,如何通过可视化教学手段有效培养学生的批判性思维。在本研究中,我们针对小学低年级学生的特点,按照“发现—关联—互动—反思”的路径设计,在每一个任务中设计了适合低年级学生的可视化教学策略。将抽象的思维过程变得直观,有助于增强低年级学生对知识的记忆和理解,还能帮助他们形成系统化的知识结构,培养创造思维和创新能力;通过引导学生对视觉信息进行观察、分析和评价,可以培养他们的批判性思维能力。同时,本研究也为语文教学实践中如何更好地落实新《课标》中思辨性阅读和表达任务群对小学第一学段的要求提供了新的思路和建议。

关键词:小学低年级语文 批判性思维 可视化教学 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2024.21.033

随着教育改革的深入,越来越多的教育者开始关注如何在语文教学中培养学生的理性思维和理性精神,让学生在语文学习中不仅重视基础的听说读写,也能够形成思维能力,提高自己的创造力,激发潜能。发展思维能力离不开批判性思维和创新性思维等高阶思维的培养。其中,批判性思维是自我控制、自我要求、自我监控、自我修正的思维方式,有助于建立严谨而扎实的推理结构,并反思和调整自己的思考过程和结果,也是创新性思维的基础。

综合学者研究,目前,基础教育阶段对于批判性思维的研究大部分集中在第二、第三学段,第一学段的学生思维特点处在由具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段,抽象逻辑思维在很大程度上仍然与感性经验相联系,具有很大成分的具体形象性。但是,在《义务教育语文课程标准(2022版)》中提出,在语文教学实践活动中,需要以发展性学习任务群为指导,为此专门提出了思辨性阅读与表达任务群,也具体规定了第一学段的学习内容,通过提问、阅读、观察、请教和讨论等方式,探讨自己解决问题的方法。目的是强化学生在任务情境下的主动学习和实践学习,提高学生在问题情境下的批判、质疑、反思等思维倾向,提高批判性思维能力。那么,如何提高低段学生批判性思维能力就成为一个值得探讨的话题。

结合思维的隐性特点,批判性思维是一种无意识的思维过程,它在我们不自觉或不加以思考的情况下发挥作用,是一种潜在的、非自觉的思维活动。另外,由于低年级学生的认知水平有限,他们往往难以对文本进行深入理解和分析。而可视化教学可以将抽象的文本内容转化为直观的视觉形象,降低学生的理解难度,激发他们的学习兴趣。同时,通过引导学生对视觉信息进行观察、分析和评价,可以培养他们的批判性思维能力。总之,在语文实践活动中,着手培养低年级学生的批判性思维能力势在必行,而可视化教学作为一种创新的教学方式,为这一目标的实现提供了新的可能。

新《课标》中没有提出“批判性思维”的具体内涵,但是从发现、创设、比较、推断、质疑、讨论等关键词中,可以发现批判性思维培养的关键在于引导学生在教学活动中以发现、好奇和探索为基础,通过联想、分析和创造产生思考和质疑,在互动中进行反思。为了系统提高低年级学生的批判性思维能力,在直观形象思维的基础上,按照思维生成的规律,特此设计不同的任务群,借用背景图、概括图、路径图、绘画、模仿、直观的思维整理策略等可视化的操作,形成完整的思维提升路径,发现—关联—互动—反思。结合低年级的年龄特点,将完成任务群的步骤设置成闯关模式,在闯关过程中,完成思维能力的进阶。将潜在的隐性的思维活动进行直观呈现,针对低年级学生基础薄弱的特点,通过闯关,将散状的知识结构化,深层次加工,加深对知识的理解,提高整体教学活动的思辨性,初步培养和提升批判性思维能力。

一、以图入境,发现探索的乐趣

“奇妙”和“好奇心”是理性思维形成的动力,也是学生思维发展的起点。低年级小学生探索欲望强烈,也勇于大胆提出自己的问题和困惑,基于低年级的思维发展特点,可以先丰富所给材料的呈现形式,以激发兴趣为目的,多样化的直观呈现可以让学生更有动力去探索事物的奇妙之处,更能调动学生的形象思维,为提出问题、发现问题、积极主动地思考做准备。

任务一的具体实施可以分为以下几个步骤:首先出示与主题有关的图片或者视频,这一主题可以是新课内容也可以是写话素材。允许学生自由猜想,发现问题。其次,根据主题内容想象,发现和自己猜想不一致的地方,产生质疑。最后进行创造性想象,说一说你还想了解什么?(见图1)以课文《要下雨了》为例,首先出示课本插图,提问:“你看到了什么?有什么问题?”其次,出示课文题目《要下雨了》,根据课文主题的提示,发现和之前自己猜想的情境有差别,产生疑问,并质疑:“为什么这个图片的情境是要下雨了?”最后结合主题,说一说你还想了解什么?预设:“小兔子看到燕子低飞,还有乌云,说明乌云密布和燕子低飞是要下雨了的标志。我还想了解更多的要下雨之前的信号,掌握更多的科学知识。”

2022版新《课标》强调语文教学应该在真实的语言情境中进行主题任务设计,在任务一的驱动下,将学生在特定情境中以问题为引导,以可视化的图片视频为引子,让学生置身于情境中,和个人的真实体验相联系,根据学生的思维发展特点,引导学生发现问题,为学生提供广阔的思考和探索空间。

图1 以图入境,发现探索的乐趣

二、建立联结,构建坚实的思维支架

关联是一种有效的思维发展策略。通过将新的信息与已有的知识、经验关联起来,学生能够更深入地理解新概念,并将其融入自己的认知结构中。在认知心理学中,人脑中已有的有组织的知识结构称为图式,是围绕着某个主题所组织起来的认知框架或认知结构,可以帮助人们组织、获得和利用信息,是学生进行思考的抓手。并且,图式在学习过程中通过同化作用可以不断扩大并改进,一旦建立,就成为学习新知识的重要能量或因素。低年级学生大脑中的思维线条比较单一,思维支架比较薄弱,教学更加需要加深字词句段之间的联系,需要有意识地引导学生将新知识和旧知识产生联系,将知识结构化、网络化。丰富自己的认知图式,让学生接收到新信息后可以快速检索,利用已有的图式,提高处理信息的效率。在具体实施中可以参考可视化的学习策略引导学生丰富图式,深化认知结构。

语言文字积累与梳理板块,可以采用思维导图或者树状图的形式,指导学生识字,将课内的识字方法用可视化的形式展示,例如,可以用树形结构图归类总结口字旁的生字,并在树枝上写出已经掌握的词语,也可以用思维导图总结形近字,易混淆的生字(见图2)。

图2 生字联想思维导图示例

在思辨性阅读和表达方面,可以根据文本内容,将故事用结构图的形式直观呈现,根据结构的不同可以采用“情节轴”“鱼骨图”的形式。这也是初步建立文本框架,完成自主探究的过程。例如,在一年级下册的《树和喜鹊》中,可以引导学生制作情节轴,树的情节轴由一棵树很孤单到很多树很快乐,喜鹊的情节轴由一只喜鹊很孤单后来变成了很多只喜鹊很快乐(见图3)。通过情节轴可以更方便地理清故事的脉络,强化对比思维,拓展学生的思考空间,让学生更高效地对关键信息进行整理,让文本之间的关联更加明显。

图3 《树和喜鹊》文本情节轴

三、积极互动,在主动建构中提升思维能力

认知结构理论强调学习是认知结构的变化,这种变化表现为分化、概括化与再组织三种方式。通过直观可视化的教学策略引导学生和旧知建立联结,并对文本的关键信息进行整理,这是分化以及概括化的过程,但语文学习是一个积极主动、不断更新积累的过程,如何在内在动机和学习活动本身的强化作用下来更新自己的认知结构,知识的再组织非常重要。在知识再组织化的过程中,学习者需要独立思考,在将新知识与已有的认知结构进行关联的基础上进行整合,从而形成新的认知结构。这一目标的实现依赖于和学生教师的积极互动,从而进行重组建构。具体来说,个体首先在互动中遇到一些新信息和观点与原有的认知结构不相符,产生冲突。这时,个体需要加以反思,调整并且整合新信息,更新形成更加完备的认知结构。在这一过程中,积极互动对于重组建构有积极的促进作用。特别是在教育和心理学中,它强调了个体在互动过程中的主动性、参与性以及通过互动来重新构建和丰富自己的认知结构。这种互动不仅仅是简单的信息交换,而是涉及思维、情感、价值观等多个层面的深度交流。在积极互动中,个体能够主动表达自己的想法和感受,同时也能积极倾听和理解他人的观点,从而实现信息的共享和思想的碰撞。在这一过程中,个体可以接触到更多的新信息和新观点,从而拓宽自己的视野。在接受新观点的同时,发挥学生的主体作用,引导学生辩证地思考问题。要多鼓励低年级的学生提出自己的看法,在提出观点,交流观点的同时引导学生学会有理有据地表达,从小提高自己的评价能力。同时,也能够激发个体的思考能力和创造力,使其在面对问题时能够更加灵活和创造性地解决问题。

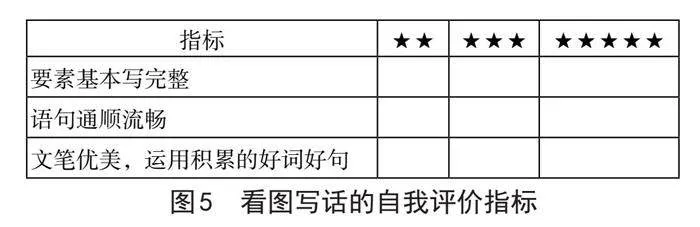

在具体实施过程中,可以遵循互动思辨的合作学习路径(见图4),让学生在新旧知识之间建立联系并且初步整合的基础上,开展合作学习,师生之间、生生之间以合作探究、小组学习的形式,对于之前可视化的成果进行交流评价,通过这些活动,学生可以相互学习、相互启发,发现自己之前忽略的信息,从而不断提高自己的认知水平和解决问题的能力。同时,教师在生生互动中的角色也很重要,不仅可以积极参与学生的互动过程,提供支架,还能够帮助学生更好地完成认知结构的更新和完善。不断优化和改进,提高自我的学习能力。

图4 互动思辨的合作学习路径

四、反思评价,在自我评析中重构认知

批判性思维就是在产生思考后进行多方面的关联和探索,质疑并更新,在互动中重构自己的认知,最后回归于反思。

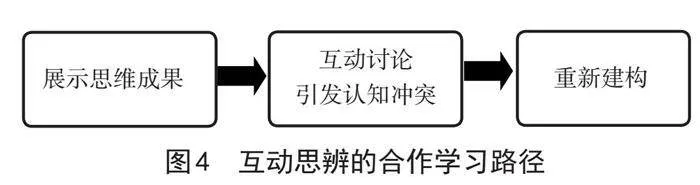

而反思是一种内部自省的认知活动,是形成批判性思维的重要一环。在反思过程中不仅要对于思维成果进行评价,同时也对思维过程进行监控,以便及时做出改进。元认知策略中的元监控策略和元调节策略都是反思的一部分。在认知活动进行的过程中,要根据认知目标及时评价、反馈认知活动的结果与不足,正确估计自己达到认知目标的程度、水平,并根据评价标准检验各种策略的效果。如发现问题,则采取相应的补救措施或者及时修正、调整认知策略。反思评价在具体实施过程中,需要将评价指标具象化,提前确定自评、互评的机制,落实评价指标,贯穿任务情境的整个思维过程。一般评价的指标和对应的评价等级都采取阶梯递增的方式,让反思和评价有具体的落脚点和依据。以低年级的看图写话为例,自我反思评价的评价指标可以设置为要素基本写完整;语句通顺流畅;文笔优美,运用积累的好词好句这样的阶梯要求,对应设置评价星级(见图5)。

图5 看图写话的自我评价指标

小学生思维缺少逻辑性和辩证性,笔者认为第一学段批判性思维等高阶思维的培养目标不应该仅仅局限于提高发现问题、提出问题的能力,也可以借助可视化的教学策略让低年级学生初步运用简单的图式或者直观的教学方式使思维更加具象化,在具体量化的评价指标下,对自己的认知过程进行反思与评价,逐步推进批判性思维的发展,从小培养良好的思维习惯。

参考文献:

[1] 高佩霞《小学语文教学中培养学生批判性思维的策略探究》,《中华活页文选(教师版)》2024年第4期。

[2] 王妍琳《小学生批判性思维现状研究》,《现代中小学教育》2024年第4期。

[3] 张敏华、汪帆、周雪燕《让思维可见:小学语文思维可视化教学的实践探索》,《小学语文》2023年第8期。

[4] 毛灵会《语文教学中批判性思维培养的策略与实施》,河南省德风文化艺术中心《2023年高等教育科研论坛桂林分论坛论文集》2023年。

[5] 吴亚男《新课程标准下小学语文教学策略》,《中国标准化》2024年第2期。

[6] 王富华、王冉《小学语文阅读中批判性思维能力培养浅谈》,《小学语文》2023年第1期。

[7] 周星磊《依据学习理论刷新学生语文学习中的认知结构——以统编版语文四年级上册〈麻雀〉一文为例》,《小学教学研究》2023年第22期。