乡村振兴背景下乡村旅游解说系统优化研究

摘 要:乡村振兴战略是解决农业、农村和农民问题的重大决策部署。发展乡村旅游对相关产业具有辐射带动作用,成为响应乡村振兴战略的重要方法。而开发乡村旅游解说系统是乡村旅游建设中必不可少的一环,鉴于此,文章通过KANO模型,结合301份调查问卷,在经过Better-Worse指数优化后对需求质量分异得出乡村旅游者目前的需求满意度偏好,并结合数据分析给出相应的结论与建议,以期不断优化乡村旅游解说系统,促进乡村旅游的高质量发展,助力乡村全面振兴。

关键词:KANO模型;乡村旅游解说系统;乡村振兴;游客满意度

中图分类号:F592 文献标识码:A

基金项目:本文系河南科技学院2023年大学生创新训练计划项目(项目编号:2023CX105)的研究成果。

引言

乡村振兴战略是党的十九大报告中提出的重要战略,是解决“三农”问题的重大决策部署。乡村旅游能通过其极好的辐射性来响应乡村振兴战略。恰逢旅游业态持续回暖,乡村因其优美的自然风光、淳朴的乡土人情和原生态的乡村体验不断成为人们选择的旅游目的地。如何通过提升游客对乡村旅游目的地的旅游体验,将游客对乡村旅游本身的好奇与单一联想,转化为深刻的记忆与对乡村文化的积极传承,把乡村旅游的“流量”转换为“留量”是一件亟须解决的难题。乡村旅游解说系统是旅游者了解、认识乡村的重要途径。此前,林敏等(2013)通过解释乡村地格、文化生态、社区参与构成的乡村性以及缺失乡村性的原因,结合传播学5W模式构建了突出乡村性的乡村旅游解说系统[1];郭剑英(2009)在理清相关概念的基础上,对江苏省乡村旅游解说系统给出建议[2];金云峰等(2021)通过探讨求知动机与传统村落旅游解说需求的关联性,分别提出了自导式解说系统与向导式解说系统的发展路径[3]。目前,国内通过具体方法对乡村旅游解说系统的优化研究仍较少。本文通过KANO模型检验乡村旅游解说系统中的不同因素对游客满意度的影响程度,以进一步优化乡村旅游解说系统,从而促进乡村旅游的发展。

一、乡村旅游解说系统与优化研究方法概述

(一)乡村旅游和旅游解说系统

乡村旅游的概念包含了两个方面:一是发生在乡村地区,二是以乡村性作为旅游吸引物,二者缺一不可[4]。体现乡村性的因素,则包括风土、风俗和风景等乡村特有的旅游吸引物。

乡村旅游解说系统旨在通过多元化媒介,向游客精准传达乡村旅游景点的独特魅力与丰富资源信息,助力游客深入了解并感受乡村风情。该系统不仅能够促进游客对乡村的认知与体验,还能够积极引导并规范游客的游览行为,提升其环保意识与文明旅游观念。在保护乡村自然与文化遗产的同时,该系统力求实现乡村旅游的教育与娱乐的双重功能,让游客在愉悦中增长知识,达到寓教于乐的效果。

(二)KANO模型

KANO模型是进一步发展了由质量管理专家狩野纪昭提出的魅力质量理论而得来的研究框架,可参考其文献《在全球化中创造魅力质量》[5],此模型将用户的需求分类为:必备型需求(M)、期望型需求 (O)、魅力型需求(A)、无差异型需求(I)和反向型需求(R)五种类型。

KANO模型会对同一质量设置正向问题与负向问题,对于不同的作答组合,测试者可将其归类。详情分类(见表1)。

(三)模型优化

笔者在阅读其他文献[6-8]后发现,KANO模型本身仅仅拿调研结果中最广泛的需求类型得出需求类别,这样的结果显而易见是有失偏颇的。而进一步根据Better—Worse指数,结合其在象限上的分布才能得出较为全面反映用户真实需求的类别。

二、基于KANO模型的乡村旅游解说系统调研

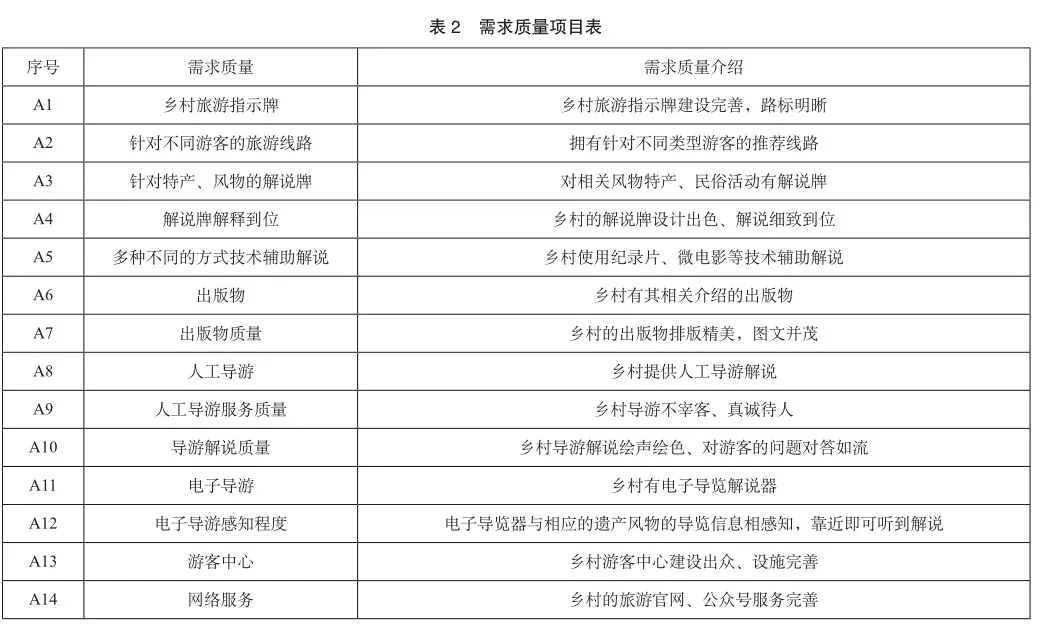

本次问卷针对的需求质量以自导式解说与向导式解说展开,游客中心是景区对外形象展示的主要窗口[9],网络服务是互联网时代人们对旅游衍生出来的必然需求,具体调查条目(见表2)。

(一)问卷调研实施过程

本次问卷调查在线上与线下同时开展,线上调研是通过社交媒体发放电子问卷,并确保问卷扩散的针对性,确保被试者对河南乡村旅游景点有一定的了解;线下调研则是前往河南省不同乡村内的旅游景点(如三门峡市东营村陕州地坑院、濮阳市吴村仓颉陵、洛阳市东关村新安函谷关等地)现场发放纸质问卷并回收。发放问卷共350份,回收问卷301份,回收问卷有效率为86%。

(二)问卷信效度检验

本论文通过IBM SPSS Statistics 27分析问卷信效度。在本次调查中,正向问题的克隆巴赫α信度系数为0.928,负向问题的克隆巴赫α信度系数为0.964,说明本次调查的信度很高,符合标准化测试的信度要求;显著性为0.000,适合进行因子分析,KMO值为0.938,说明其效度较好。

(三)问卷结果分析

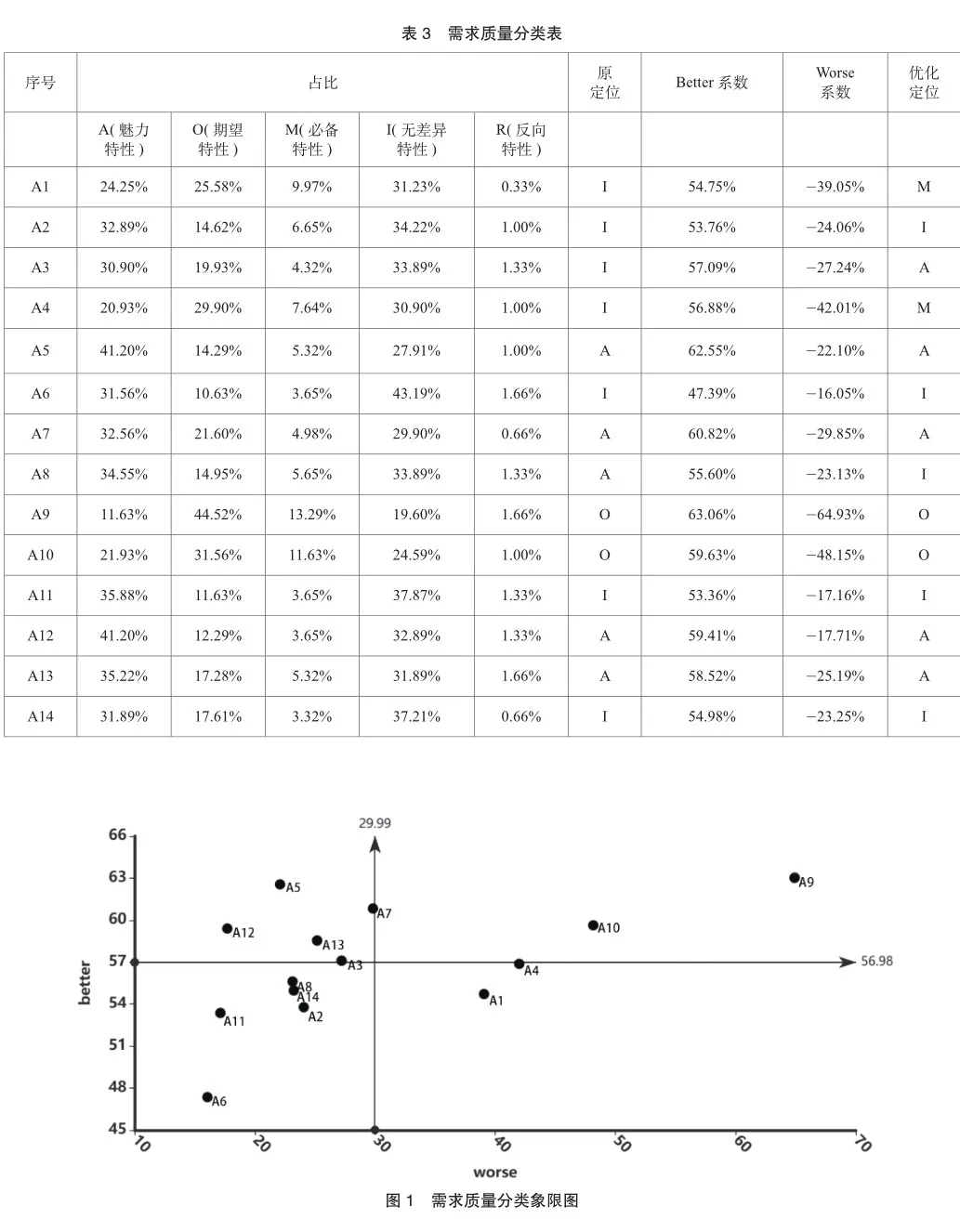

分析通过SPSS PRO上传数据在线生成,为方便理解,在此一并将象限图置于表后(见图1)。

由分析结果(见表3)可知,A3、A5、A7、A12与A13五项被归类为魅力型需求。魅力型需求一旦满足,能大大提升游客的满意感与忠诚度。满意度越高,即游客在景区的体验感越好;忠诚度越高,能有效增加景区的回访量。鉴于此,上述需求质量能有效提高游客体验感与景区回访量。

A2、A6、A8、A11与A14被归类为无差异型需求。可见此种需求质量已经不能引起游客满意度的变化。

A1与A4被归类为必备型需求。这两项需求都属于自导式解说系统的范畴,同时也是景区内常见的旅游服务。可见这已经成为游客对于乡村最基本的要求。

三、结论与建议

(一)结论

1.自导式解说系统不能回应游客的需求

结合A6被归类为无差异需求,而A7却被归类为魅力型需求,可见游客并非不期待出版物或者出版物不能给游客吸引力,而是当下各类的乡村景区不能提供给游客优质的出版物;无独有偶,A11也被归类为无差异型需求,而A12却被归类为魅力型需求。鉴于此,无论是解说牌还是电子导游的感知程度,其实都是游客在对更加科技化与沉浸性的旅游模式作出期待。游客们不再希望与历史文化隔墙相对,而是希望有更多维的呈现方式来供他们了解,而这应依靠自导式解说系统在每一个角度的精心设计,来激发游客的好奇心,提升游客的满意度。

2.游客满意度评价集中在向导式解说系统

结合A8被归类为无差异型需求,A9与A10却被归类为期望型需求的情况,可见游客对于导游解说质量的需求是高于其服务质量的需求,同时这种向导式解说系统也对游客在旅游问题的满意度上起着举足轻重的作用。

3.乡村景区基础建设仍不够完善

A2、A6、A8、A11与A14被归类为无差异型需求,这五项需求质量都属于当代旅游景区中常见的旅游服务,却并不能对游客起到吸引作用或者为游客所期待,故推测是由于此类质量往往不能带给游客更多新奇的感受,而在河南各个乡村的文化并未被深入挖掘的当下,游客也无法产生想要了解景区的需求,故不论是否满足此类需G3AnJncPj/NGw99wYGe39A==求,都不会引起用户满意度的提高或下降。

(二)建议

1.深入挖掘乡村景区文化历史

游客之所以对乡村旅游解说系统的技术层面、魅力层面提出更高的要求,本质上是因为乡村旅游的魅力就在于其独特的乡村性,游客在乡村旅游中能感受到深刻的文化自信。因此,应深入挖掘乡村景区的文化内涵,“十里不同风,百里不同俗,千里不同情”,乡村文化具有多样性与丰富性,乡村旅游解说系统的核心任务,便是将这些各异的“风俗情”细致剖析,生动呈现,让游客能够亲身体会并深刻理解。为实现这一目标,建议与当地学者及文化工作者紧密合作,针对该乡村景区的独特文化进行深入的调研与挖掘,并结合文化产业的发展趋势,将这些文化元素巧妙地融入旅游项目中,打造出既具地方特色又富有创意的乡村旅游体验。这样不仅能提升乡村旅游的吸引力,还能有效促进当地文化的传承与发展。

2.注重旅游解说系统基础建设

近年来,人们对乡村旅游的需求日益增长。尽管游客对旅游解说系统的基础服务未展现出极高的需求期待,但其却是游客认知乡村景区不可或缺的常规途径。例如,出版物的选题应紧密围绕乡村特色内容;针对不同类型游客,设计合适的游览线路以展现乡村魅力;加强对线下导游的基础培训,同时不断优化电子导览器的讲解内容,力求精益求精。当游客在这些基础服务中感受到超出预期的满足时,定会眼前一亮,从而提升对整体旅游体验的满意度。

3.增强不同类型游客的体验感

对于自导式解说系统,应致力于降低其使用门槛,以适应不同游客的需求。鉴于自导式解说系统的被动性和静态性特点,设计时应全面考虑各类游客的需求。例如,在儿童偏好的乡村区域,标识牌应采用多样化的呈现方式,如加入拼音标注、绘制生动且易于理解的简笔画等,以增强实用性与吸引力。对于游客普遍感兴趣并希望深入了解的知识点,可通过球幕电影或融合视觉、听觉、触觉等多元感官体验的方式,来强化感知效果,使文化不仅仅停留于文字描述或建筑物砖墙,而是化作深刻感受,长久留存于游客心中,成为他们旅行记忆中的独特篇章。

4.提升乡村导游人员接待水平

游客对导游的解说质量和服务质量均抱有较高期待,因此对这两方面的优化迫在眉睫。在解说质量上,重点在于提升导游的专业知识储备、表达能力及表达效率,可通过开展定期培训或邀请高级导游分享经验来实现。在此过程中,导游应不断磨炼自身表达能力与技巧,探索出适应性强且具个性化的解说风格,以满足不同游客的需求。至于服务质量,则更强调导游对游客情绪的敏锐感知及在长时间工作中对不同游客个性化需求的准确把握。这可通过导游间的交流互鉴及分析研讨优秀服务案例来不断优化。

参考文献

[1] 林敏,王婷婷,韩利栋,等. 突出乡村性的乡村旅游解说系统研究[J]. 湖南农业科学,2013(13):120-123.

[2] 郭剑英. 江苏省乡村旅游解说系统探析[J]. 安徽农业科学,2009(28):13903-13904.

[3] 金云峰,邹可人,董雯. 求知动机与传统村落旅游解说需求的关联性[J]. 中国城市林业,2021(4):130-135.

[4] 何景明,李立华. 关于“乡村旅游”概念的探讨[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版),2002(5):125-128.

[5] 狩野纪昭. 在全球化中创造魅力质量[J].中国质量,2002(9):32-34.

[6] 虞慧岚,侯利敏,宋明亮.基于KANO模型的母婴室服务需求分析[J].设计,2020(7):141-143.

[7] 魏加兴,郭轩汶.基于Kano模型的红色乡村旅游服务设计研究[J].包装工程,2023(4):379-389.

[8] 岳涵,周涛,吴慧欣,王玲.基于Kano模型的中国非遗文创设计需求研究[J].包装工程,2024(2):385-392.

[9] 李宏,吴东亮,吴乾隆.旅游景区游客中心规划设计述评[J].首都师范大学学报(自然科学版),2010(6):57-64.