融媒体时代公益广告的创新设计探索

【摘 要】随着融媒体的快速发展,公益广告产业也在蓬勃发展。公益广告在引导正确的社会价值观,在精神文明建设方面起到了重要作用,但其在社会营销转型过程中遇到了阻碍。基于此,本文从融媒体视角,对公益广告设计的核心三要素即公益主题、营销渠道、互动方式进行关联性解读,基于问卷调查和案例分析提出内容、传播、互动相结合的三维设计策略,为融媒体时代公益广告和公益项目的整体策划和可持续发展提供有益参考。

【关键词】融媒体;公益广告;设计策略

【基金项目】本文系浙江省教育厅一般科研项目《融媒体时代公益广告设计策略及发展研究》(项目编号:Y202249468)的研究成果。

公益广告是一种为公众利益服务的非营利性质的广告,具有规范公众行为、提升道德素养、传播主流价值、关注社会特殊群体、助力解决社会问题、促进社会和谐稳定发展等传播目的。据国家广播电视总局数据统计,2022年,全国广播电视公益广告播出总时长超过172万小时;据“中国视听大数据”(CVB)统计,2023年前三季度,全国卫视频道的公益广告播出量同比上涨7.8%。融媒体时代的到来让传媒生态发生了巨大变化,公益广告的功能与意义早已不限于传统定义的范围,在传播主体、传播形式、传播内容、传播媒介等方面都有了日新月异的变化。

一、融媒体时代公益广告的发展机遇

(一)传播主体多元化,传统公益转变为社会营销

随着公益传播意义逐步增强,公益广告的传播主体逐渐从政府、社会公益组织等非营利组织,扩大到企业、媒体、广告公司等多元化传播主体,呈现出商业广告公益化和公益广告商业化的特点。[1]《2023年中国公益消费调研报告》指出,品牌开展公益营销有助于改进品牌与消费者的关系,使得消费者对品牌产生“先入为主”的积极印象。借助公益广告,企业可以树立具有社会责任感的品牌形象,提升品牌好感度,从而创造更高的商业价值。借助企业和媒体的数字化营销手段,公益广告也能够广泛覆盖目标群体,最大程度地提升传播影响力,进而助力实现公益项目的目标。

(二)传播主题热点化、多元化、细分化

国家广电总局近两年的公益广告相关统计数据显示,国内公益广告的典型特色主题为建党百年、乡村振兴、社会关爱、生态保护、低碳生活等。主题内容与国家发展、当下社会问题、热点时事结合紧密,彰显出公益广告与时俱进的社会价值。另外,近几年的国内外公益广告赛事获奖统计显示,社会营销类公益广告内容大多聚焦在更为细分的社会问题和群体上,比如关注人类自身、关注小众弱势群体与罕见病、后疫情时代下经济复苏与情绪关怀、流浪动物和濒危物种救助等。[2]

(三)传播媒介数字化,实现融媒体整合营销

相比于以往传统媒体将广告信息单向输出,融媒体具有覆盖面广、体验感强、传播速度快、传播形式丰富、互动性强、精准投放的传播优势,在时间、地域传播上拥有传统媒体无法比拟的优势。融媒体公益广告可以利用先进的新媒体技术,实现公益广告的互动式传播,让公益广告拓展为公益项目,线上传播与线下活动有机结合,给观众带来全新的体验,大大提高了广告的关注度和大众的参与热情。

二、融媒体时代公益广告面临的挑战

(一)商业化转型不断升级创意门槛

社会营销方兴未艾,为公益广告的营销传播带来了新的可能性,同时对广告创意提出了更高的设计要求。现有公益广告在内容设计方面无法吸引大众注意力的原因有两方面:一是对社会问题的发掘不够深入,从而导致内容平铺直叙,无法让观众产生共鸣;[3]二是内容表现形式的合理性、逻辑性、创意性欠缺,从而导致无法引起受众的关注和兴趣。[4]另外,融媒体智能化技术的应用使得内容生产越发便捷和快速,大众局限于大数据、云计算等推流技术,被困于信息茧房,被万千信息全方位包围。想要在众多公益广告中脱颖而出,创意就必须独特、新颖。

(二)媒体营销带来的流量双刃剑

融媒体技术进步改变了公益广告传播方式,但同时也带来了两极分化。一方面,公益广告传播的道德与价值内容更容易牵动大众的情绪,形成情感叠加的放大效应,较容易在融媒体传播状态下形成高流量。另一方面,融媒体的简化机制和大数据不断智能化,市场也会更乐于选择那种能够带来流量的议题,无论是正向还是负向的舆论都会被无限放大。[5]“广告属性太强”和“质疑广告真实性”成为了影响其传播的主要原因。由此可见,融媒体技术的加持和营销对公益广告的传播是一把双刃剑,若非合理利用,效果会适得其反。

(三)互动机制设计不完善削弱传播效果

为了提升大众对于公益广告的关注度,更多的品牌开始邀请大众以多元的身份,通过互动形式全方位融入公益传播事业,互动机制设计也成为了影响公益广告传播效果的主要因素。“兴趣”和“便捷”是公众参与公益的首选因素。但当下公益广告的互动设计不完善,主要表现在:一方面,为了迎合“兴趣”,盲目追求表现形式的创新,忽略受众接收信息的习惯、偏好、场景等传播规律[6];另一方面,为了追求“便捷”,在与受众的互动过程中,忽略了公益主题,并没有在内容上进行互动。[7]因此,互动内容与方式的取舍与平衡,便给互动设计带来了两难。

三、融媒体时代公益广告的设计与创新

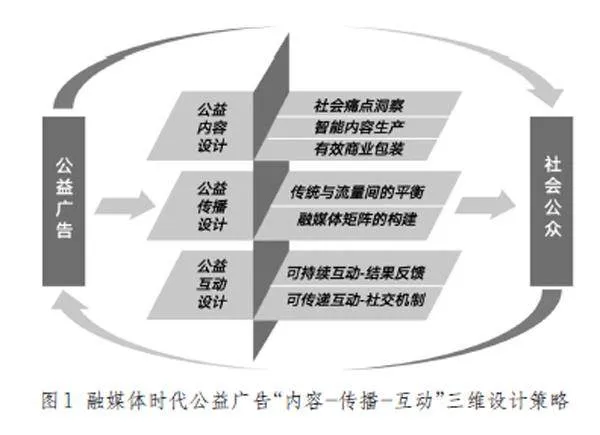

基于上述分析,笔者认为公益广告的设计需要通过“内容-传播-互动”的三维设计策略(图1),将公益主题、传播渠道和长效互动三者有机串联,使其形成相辅相成的可循环整体,由此扩大公益广告的传播效果。

(一) 公益内容设计

1.精准洞察社会痛点,通过价值认同建立深度沟通

不同于商业类广告推销的是产品和服务,公益广告的内容往往关注大众需求或社会问题,以及无法具象化的内容,比如关注情感、理念、价值观。因此,公益广告的内容设计首先需要满足观众的感性需求,以人性化的表达引发观众情感共鸣,使其对传播内容产生好感和关注。其次,追求与观众建立价值认同,将对社会问题的深度洞察通过语言、视觉,亦或是其他呈现给受众,赋予公益广告真实的人文价值和深度沟通能力。

2.借助智能化内容生产手段,尝试创意的无限可能

面对每日浸泡在信息数据中的社会大众,非原创性、大众化、与生活关联度不高的内容已无法吸引他们的注意力。互联网内容传播的类型也早已跨越了PGC(Professionally Generated Content,专业生产内容)和UGC(User Generated Content,用户生产内容)时期,进入了AIGC(AI-Generated Content,人工智能生产内容)时期。[8]因此,公益广告需要合理利用智能融媒体技术手段来实现内容的个性化和快速生产的目标。一方面,智能技术能快速响应目标群体多变的个性化需求,可以实现目标群体与广告内容的高效精准匹配。另一方面,智能技术动态循环优化体系可以持续生产多样化的广告内容,从而实现对广告传播效果的动态优化,可实现针对同类内容或同类目标群体不断寻找创意的无限可能性。

3.用商业化思维包装公益内容,传递有效价值

公益与营销,看似相悖的两个话题,将语境放置到社会中、落到具体的个体身上时,其本质都是以人为本。公益商业化真正的价值就在于公益本身是否给予受益方真正需要的帮助和权益。因此,在公益广告的内容设计中,品牌方不必刻意弱化自身的商业属性,合理利用商业优势和商业思维,将内容转化为对社会或个体的真实帮助和有效价值,本身就是社会营销最独特的闪光点。

(二)公益传播设计

1.选择合适的媒体渠道,把握传统渠道与新型媒体的平衡

融媒体时代,公益广告的传播设计主要是围绕线上渠道展开的。越来越多的公益广告被投放到直播间、抖音号、视频号、支付平台、电商平台等,公益广告也变成制作精良的短视频、纪录片和互动游戏。公益广告的传播设计需要不断寻找新思路,为公众提供更多参与公益的渠道新场景,让随手做公益成为可能。但主流媒体都在趋向数字化、线上化,并不意味着传统媒体渠道就失去了原有的价值,合适的传播渠道至关重要。“线下实体店”仍旧是消费者偏好的公益营销渠道,公益元素和社会议题给传统的传播模式注入了新鲜感,同时也回应了消费者希望参与公益的便捷性诉求。因此,公益广告营销传播设计不应完全摒弃传统媒介,应针对广告主题和目标群体偏好,量身定制传播方案,选择合适的传播渠道,避免误入数字媒体营销的流量陷阱。

2.合理构建融媒体矩阵,让技术助力高线公益传播

公益广告的传播设计应当拥有对高线的追求,即用媒体先进的技术手段服务于大众高质量的生活,并为当下社会问题提供可能的解决方案。在此传播过程中,公益广告主需要通过融媒体矩阵(多种媒体渠道的传播组合)与大众展开有关公益的对话,从而实现对公益宣传、社会效益、品牌形象等转化。合理构建的融媒体矩阵,具备多维度数据基础、拥有多触点集合的流量入口和多技术应用的优势,传播效果也得以被放大。

(三)公益互动设计

公益广告的互动内容和互动方式是大众参与公益的主要参考因素。互动内容方面,除了公益项目本身的创意,公益项目的进展情况(即信息反馈)是参与公益和公益可信度的重要考量,也是影响公益行为可持续的主要因素。[9]互动方式方面,有机融入社交机制,在满足参与便捷性的同时,还可以有效延展公益行为。

1.内容互动:信息反馈——让公益行为可持续

越来越多的公益参与者愿意花时间去了解公益项目的进展、公益的长期计划、广告主的专业性和真实意图,并以此来判断公益项目是否值得他们参与或持续支持。无法追踪、缺乏结果反馈、商业意图大过实际公益行为的公益项目,反而会失去关注度和信任度。根据自我决定理论,外部信息的正向反馈能够满足个体能力层次的心理需求,给个体带来满足感和成就感。公益项目的内容互动设计也是同理。以支付宝的蚂蚁森林生态保护公益为例,在其互动设计中,参与者可以随时回顾和跟踪公益项目的状态,比如已种树数量、种树地区等。此类正向信息反馈,能够促进公益参与者与公益项目产生更强的情感连接,并会对其后续公益行为产生积极影响。因此,信息反馈在公益广告的内容互动设计中尤为重要,这不仅有助于整个公益项目的可持续长线运营,还利于增强受众对于广告主的好感和信赖。

2.互动方式:社交机制——让公益行为可传递

多项研究表明,公益参与者的情感依附对是否参与公益行为有影响,家人或好友对个体行为的影响较大。[10]此外,根据自我决定理论,个体最高层次的心理需要是关联需要,即感受到与他人的联系。支付宝公益项目的蚂蚁庄园,正是通过公益社交的方式,加深好友间的情感关联,让公益行为在好友间传递。一方面,通过捐赠排名,将个人的公益贡献进行量化比较,彰显个人价值的同时,有效激发好友间竞争热情;另一方面,通过偷小鸡、合养小鸡等互动,为公益参与者提供了一个新的社交渠道,通过好友社交不断扩大公益的覆盖面。因此,在公益广告的互动方式中有机融入社交属性,可以很好地满足公益参与者的情感需求和心理需求,增加公益参与者与好友之间的情感和行为联系,双向激发公益参与的热情,助力公益影响力向外扩展。

四、结语

无论时代如何发展,公益广告永远会是社会的一面镜子,能够展现美好与正能量,也可以反映社会存在的矛盾与问题。公益广告需要持续发掘社会生活中需要被关注的问题和群体,利用数字化创新手段和智能化传播媒介,借助政府、企业、品牌等多方力量,更广泛地唤起社会大众的关注和支持,为公益项目提供解决方案。公益广告主体需要秉持创意与匠心,通过深挖社会痛点,向大众传递向善价值;凝聚社会爱心,通过合适的传播矩阵和多样化互动,延续公益生命力;增强信心,通过拓宽公益外延和内涵,让公益生态百花齐放。

注释:

[1]陈美汐.新媒体视野下品牌公益广告的营销运作策略研究[J].西部广播电视,2023,44(07):115-117+163.

[2][6]2023全球公益传播趋势报告(蓝皮书),https://ggxy.cuc.edu.cn/2023/1111/c8075a213653/page.htm.

[3]周宵,樊传果,方蒙.艺术审美视角下我国公益广告创作研究 [J].传媒观察,2017(09):28-30.

[4]邵钰滢,何佳.融媒体环境下公益广告的互动性设计策略研究[J]. 包装工程,2023,44(12):314-320+331.

[5]何双秋,方欣晨. 危机传播中公益组织形象的矛盾与冲突[J].传媒观察,2021(11):72-76.

[7]孙智华.全媒体视域下的公益传播——探索构建“人人公益”格局的可能路径[J].新闻爱好者,2022(12):98-100.

[8]胡泳,刘纯懿.UGC未竟,AIGC已来:“内容”的重溯、重思与重构[J].当代传播,2023(05):4-14.

[9]朱梓函.互动仪式链视角下的互联网公益参与——以支付宝“蚂蚁森林”为例 [J].新媒体研究,2023(10):84-87.

[10]陈娟,孙琪. 心理距离对互联网公益行为的影响——基于受助者信任中介的实证分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023,45(08):131-140.

(作者单位:浙江科技大学)

责编:梅兴慧