恐龙基因的发现之路

1994年9月24日,美国古生物学家杰克·霍纳领导的团队,从一具6500万年前的恐龙骨骼化石中首次发现并提取出恐龙的脱氧核糖核酸(DNA)。美国《科学》杂志回顾了30年前这一轰动古生物学界的大事件。

患有失读症的古生物学家

“侏罗纪”系列电影把恐龙这种远古生物展现得活灵活现,其中有杰克·霍纳担任科学顾问的功劳。霍纳1946年6月15日出生于美国蒙大拿州谢尔比。《科学》杂志曾于1994年10月刊发采访霍纳的专题报道,其中提到,霍纳的成功让他学生时代的老师们感到惊讶,因为他当初学习成绩一直很不好。用霍纳自己的话说,“学习起来很累,阅读、写作以及做数学题都非常慢”。在高中毕业考试中,霍纳的数学没及格,这让他那身为数学老师的父亲很失望。

父亲知道,霍纳从小就对古生物很感兴趣。于是,他支持霍纳发展自己的爱好。后来霍纳考取了蒙大拿大学,主修冷门的地质学和动物学专业。在4年的大学生涯中,霍纳的学习成绩仍然不理想,总共挂了7科,没达到毕业要求,因此没能获得文凭和学位。

大学肄业后,霍纳一直找不到理想的工作,做过图书馆管理员、社区大学教师助理等。在逆境中,霍纳对古生物学的热情丝毫未曾消减。年轻的霍纳一边谋生,一边继续研究古生物学。他还不断给全美各大博物馆、自然科学馆发去求职信,表示“可以做任何工作,只要和古生物学沾边就行”。

直到1975年,年近30岁的霍纳才被研究机构接纳——美国普林斯顿大学自然历史博物馆聘请他做助理研究员。霍纳终于可以把爱好和职业结合在一起了。他主攻恐龙方面的研究,不辞劳苦地奔赴各地参与挖掘恐龙化石,包括他的家乡蒙大拿。

在发表了一些水准颇高的研究论文后,霍纳在业界的知名度不断提升。1982年,蒙大拿州洛矶山博物馆聘请霍纳担任首席古生物学家。他的实验室获得了大量先进的设备,可以对各类恐龙化石进行详细的研究。1986年,霍纳的母校蒙大拿大学授予他荣誉博士学位。

霍纳取得成功并不是偶然的。从20世纪80年代起,他引领了古生物学的一场变革,其核心是进行更多的分子古生物学研究,并将统计学应用其中。他对于“再造”古生物很感兴趣,这类研究需要搜集海量数据。具体来说,霍纳和他的团队努力搜集同一物种的诸多标本,主要是化石,这样就可以更细致地观察物种的个体发育学(生物的成长和发育)特征,并据此解释其行为。这有别于传统的研究方法——仅仅绘制说明各物种之进化关系的进化分支图。

值得一提的是,霍纳遭遇学习困境的原因在1979年被找到了——他在那一年被确诊患有失读症。患有这种疾病的人难以认识和理解书写的或印刷的字词、符号甚至色彩,即难以识别视觉信号的语言含义。它与大脑优势半球内侧“枕额脑回”的损害有关。在医学上,失读症与失写症统称为“视觉性说示不能”。

在从事研究工作之余,霍纳每年都参加普及失读症相关知识的公益活动。他以自己的亲身经历激励患病的孩子:“这是一种学习障碍,你们可能难以阅读、写作和计算。我也是这样,直到今天还在和失读症作斗争。不过不用怕,我们可以按照自己的节奏来学习,多思考我们喜欢的东西……”

恐龙化石的发现历程

在洛矶山博物馆展厅的墙壁上,简要记录着恐龙化石的发现历程,其中包括霸王龙骨骼化石。这份记录是由霍纳拟定的——他想表达的是:自己取得的研究成果是以前人的努力和成果为基础的。

1677年,英国牛津大学教授罗伯特·普劳特发现了一种巨齿龙的化石,这是有记录的人类最早发现的恐龙化石。但囿于当时的相关知识体系和技术条件,普劳特误以为那是一种身形巨大的古人类遗骸的化石。1822年,英国的一个考古团队在该国南部发现了禽龙化石,当时它被称为“类似大鸟的古生物”。1824年,英国地质学家威廉·布克兰发表了世界上第一篇有关恐龙的科学报告。他以禽龙化石和斑龙化石为切入点,论述了这种远古时期的生物,但没有给它们拟定通用的称谓。1841年,英国科学家理查德·欧文在研究一些恐龙化石后认为,它们很像蜥蜴,于是把这种史前生物命名为恐龙,意为“恐怖的蜥蜴”——这就是恐龙名称的由来。

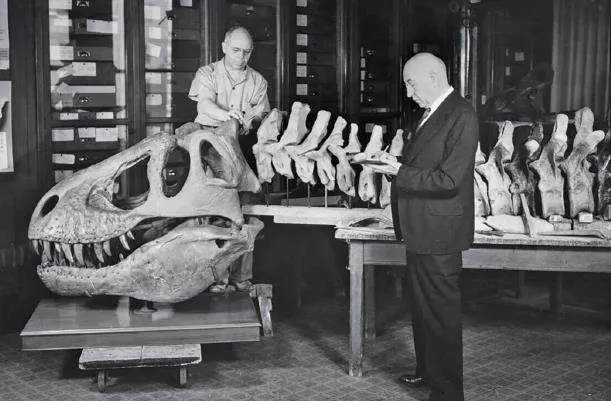

1902年,美国恐龙化石采集者巴纳姆·布朗在蒙大拿州黑尔溪发现了一具巨型肉食爬行动物的骨骼化石。当时他在美国国家历史博物馆工作。在那之后的两年,布朗致力于从坚硬的砂岩中挖掘出这种动物的整副骨架。由于骨骼相当沉重,布朗用马匹拉动雪橇,把一块块骨头运送到附近的公路上,再用卡车运往美国国家历史博物馆——这就是全球第一具完整的霸王龙骨骼化石。

美国国家历史博物馆把这种巨型肉食爬行动物命名为霸王龙,并公开进行了展示。在安装骨架时,馆长和布朗原本计划重塑霸王龙的风采——展现出一头“灵巧如鸟的巨兽”。但是他们无法把重达两吨的骨骼摆放成他们心目中的理想姿式,最终只能将它组合成略显呆板的直立状态。

在霸王龙之后,其他大型恐龙的化石也陆续被发现。1910年,布朗率领的考古团队在加拿大艾伯塔省境内的红鹿河峡谷进行了大规模挖掘工作。他们在那里找到了保存极为完好的戟龙、盔龙和尖角龙等恐龙的骨骼化石,以及一些恐龙皮肤化石。

霍纳之所以在这份记录中重点描述霸王龙化石,是因为它正是恐龙DNA的来源。1994年9月24日,霍纳和他的研究团队宣布,从霸王龙腿骨化石中分离出了一段DNA。根据这段DNA所表达的信息,霸王龙与现代鸟类在遗传学上存在相似之处,说明两者之间有着某种形式的关联。

持续30年的“鸡龙”项目

自1994年起的30年来,霍纳和他的追随者从未停止实施一个项目:从恐龙的当代后裔——鸡的身上获取源自恐龙的DNA,然后“复活”恐龙。霍纳表示,这个项目即使最终不能创造出“当代恐龙”,对于保护濒危动物也具有重大意义。

在迈克尔·克莱顿的小说《侏罗纪公园》(“侏罗纪”系列电影正是以它为蓝本)中,科学家从保存于琥珀中的蚊子体内提取出未被消化的恐龙血液,从而获得了恐龙的DNA。霍纳曾在电影《侏罗纪公园》及其续集《失落的世界》等影片中担任科学顾问,他很清楚小说和影片中提出的理论。但霍纳并不认为这一理论可以付诸实践。他指出,无论人们在琥珀中找到的远古时期的蚊子有多么完好,都无法从其体内的血液中获得足够复制恐龙的DNA。

据《科学》杂志报道,霍纳早在1994年公布恐龙DNA的相关研究成果时就强调,DNA虽然可以被复制甚至放大,但它只是组成生物的基因材料的很小一部分,不足以“再造”恐龙。

霍纳指出,唯一使DNA在数千万年后仍能保存下来的方法,是它自身不断地复制、遗传——这正是恐龙演化为鸟类的过程。霍纳及其团队在1994年底启动了“鸡龙”(由“鸡”和“恐龙”两个单词组合而成)项目,该项目延续至今,推动了演化发育科学的发展。

在主流生物学界,鸟类由恐龙演化而来已经成为共识。长期以来,古生物学家一直在研究恐龙和鸟类的骨骼结构变化。与此同时,分子生物学家对现代鸟类的基因进行了研究。通过整合这些研究成果,霍纳希望他主导的项目能厘清从恐龙到鸟类的整个演化过程,并将其原理应用于“再造”恐龙的实践。

需要指出的是,鸡似乎并不是最适合用来“复活”恐龙的现代鸟类,科学家应该有其他选择。鸵鸟是现代鸟类中最为原始的种类;沙丘鹤在近1000万年的进化过程中几乎没有变化;还有一种名为麝雉的鸟,其雏鸟在长出羽毛之前生有类似恐龙的爪子,能用来攀爬树枝。然而,鸵鸟、沙丘鹤和麝雉等鸟类显然很难成为实验对象。相比之下,鸡属于高度驯养的家禽,很容易照料,而且成本不高。

另外,选择鸡作为实验对象,使科学家能从几十年来有关鸡的基因组和解剖学研究中获益。由于鸡对于人类而言具有相当大的经济价值,科学家在它身上进行了大量研究,家禽科学已经成为一个庞大的研究体系。

基因组的演化并不是那么井井有条。老的基因会被淘汰,但不会被完全抛弃。举个例子:在鸡的基因组中保留着控制恐龙前肢和前爪生长的基因。后来在一些胚胎的发育阶段,出现了将这些骨头融合成翅膀的基因,于是有关前肢和前爪的基因就逐渐被淘汰了。不过,鸡仍然具备长出前肢和前爪的潜力。如果能找出引发骨融合的基因,并阻止它的表达,那么被淘汰的那部分基因就有可能重新获得表达的机会,即让鸡长出前肢和前爪。

在鸡的DNA中,很可能还保留着控制恐龙尾巴和牙齿等性状的基因,它们经过千百万年的演化失去了活性。如果在胚胎发育阶段把这些基因重新激活,那么就可能从鸡蛋中孵化出“鸡龙”。

霍纳坚信,通过这个基因工程项目,能够把鸡改造成缩小版伶盗龙(因《侏罗纪公园》而为人们所熟知的一种小型掠食性恐龙),即“鸡龙”。他设想中的“鸡龙”长着长长的尾巴、较长的牙齿以及不长喙的头部,它还有取代翅膀的长有爪子的前肢。

霍纳主导的这个项目在2005年取得重大进展。那年9月的一天,“鸡龙”项目的参与者,美国威斯康星大学生物学家马修·哈里斯正在进行一项常规实验,实验对象是鸡的胚胎。这个胚胎携带了一种代号为TALPID2 的基因突变,这种基因突变会影响胚胎的正常发育。哈里斯检查16天大的鸡胚胎头部时,偶然注意到在鸡的喙边有一些微小的突起,这是他以前从未见过的生物结构。他很惊讶,于是对胚胎的头部进行解剖观察,发现在鸡的喙边区域竟然长出了牙齿。虽然牙齿很小,但看得出来是圆锥形的剑齿,与恐龙的牙齿很像。

在上述研究成果的基础上,耶鲁大学和哈佛大学的科学家通过改变鸡胚胎发育的相关基因,让鸡长出了圆形的鼻子,其外形非常接近鳄鱼的鼻子。

上述实验成果证实了霍纳的猜测:在鸡的身上仍然保留着其远古祖先的古老基因。在特定条件下,这些古老的基因有可能被激活。

霍纳认为,鉴于基因遗传学的复杂性,“鸡龙”项目可能还要延续许多年。他相信,人类迟早有一天能够依靠基因遗传学“复活”恐龙,也能找到有效阻止濒危生物灭绝的方法。

编辑:姚志刚 winter-yao@163.com