许诺与虚诺:数字化学习空间的异化与消解

摘 要:从感知与权利的双重维度看,数字化学习空间为人们许诺了一个不断进化的、无比美妙的乌托邦式学习图景。但在这种理想的学习世界中,高度发达的数字技术与学习活动双向互构,深度改写了学习过程中的各种关系,其中就包括数字化学习的现实状况与其应有本质或真实内涵的分离和疏远,造成了数字化学习空间的异化现象,主要表现为:主体身份异化导致的无根基身份认同;具身界面透明产生的无深度声色陷阱;虚实真假难辨引发的学习“景观”的幻影式捆绑。这些价值异化现象,使学习空间成为被数字技术规训的“异托邦”,严重阻碍了其学习价值的实现。为了重新找回数字化学习空间的教育价值,需要从以下三方面联合发力:重思人的主体存在,实现主体身份再认;规避界面引诱之险,提升技术具身的自觉意识;超越景观的虚妄幻象,找回学习的本真价值,以此更好地实现数字化学习空间应有的价值。

关键词:数字化学习空间;学习价值;技术具身;学习权利;主体性

作者简介:杨霞,西南大学教育学部博士研究生(重庆 400715);范蔚,西南大学教育学部教授(通讯作者:fanwei@swv.edu.cn 重庆 400715)

基金项目:国家社会科学基金教育学2023年度一般项目“统编教材的中华民族共同体意识建构及其教学实现研究”(项目编号:BHA230135)

中图分类号:G442 文献标识码:A 文章编号:1009-458x(2024)10-0046-14

一、问题提出

随着媒介技术从网络化、数据化向智能化的不断演进以及教育理念的更迭,学习空间从物理空间向蕴含虚拟学习的数字化方向发展。当前,依托新型数字技术的赋能加持,数字化学习空间正在重构人类学习范式,学习活动更具自由度、灵活性、体验性和功效性,人类学习迈入了全新的数字化学习阶段。与此同时,数字化学习空间也引发了人们对未来学习形态的无限遐想。梳理相关文献可知,目前相关研究已大致归纳出数字化学习空间的内涵特征、技术架构、设计框架、评价体系以及未来形态等,为人们认识和明晰数字化学习空间奠定了一定的理论基础。但总体来看,相关研究均侧重于凸显数字化学习空间的价值功能与未来构想,试图为人们描绘一幅较为完整的未来学习愿景,缺少对数字化学习空间的批判性审视。

事实上,现有数字化学习空间的主流叙事许诺的是一个理想的学习世界,对技术进步的迷思遮蔽了包藏其中的异化危机。数字技术对学习空间的再生产宣告了其最初得以产生的基础——地点和距离的消亡,物理学习空间和虚拟学习空间的边界消弭,逐渐融为一体。学习者可以在不同物理学习空间“在场”学习,又置身于“非在场”的虚拟学习空间。从本质上看,数字化学习空间是一套现实与虚拟倒置的装置,其隐藏的最大风险就是真实性与虚幻性的颠倒和误置,让人进一步深陷“数字洞穴”的虚光幻影之中,造成数字化学习空间的异化现象。比如,从数字化学习空间的现状来看,基于大数据、数字孪生、虚拟现实、云计算、元宇宙等数字技术创设的数字化学习空间,虽试图通过技术架构的“电子全景主义”破解传统学习空间中学习模式落后、学习资源缺乏以及学习手段单一等教育“痛点”(刘晓彤 等, 2022),但常常因技术本身的意向性含混、技术使用过程中脱离经验以及资本渗透等而产生教育的意向偏置和价值偏离(苏慧丽, 2021),而面对这种异化现实,人们一般很难用既有的伦理道德规范加以应对。

从技术反思来看,每一个阙新的技术神话,都是一场场技术与社会互构的传奇,其实质是旷日持久和规模不断拓展的社会伦理实验,各种价值反思与伦理权衡一直贯穿其中(段伟文, 2020, p.2)。也就是说,对技术发展的现实反思已经成为全社会无法回避的问题,不仅具有预判未来技术发展趋势的现实意义,更蕴含一种深刻的人文主义情怀。在这个意义上,对数字化学习空间的思考不能仅局限于技术赋能的美好图景,而应以批判分析的视角,警惕地审视和能动地反思。因此,综合理论研究和实践现状,本研究以学习者个体感知与权利的双重维度为分析视角,试图破除数字化学习空间的迷思叙事,深度剖析数字化学习空间中的异化问题,在追求学习需要、兴趣、利益等方面平衡和完整的基础上,从更深层次追求学习权利的最大平等,以此凸显数字化学习空间的应有价值,为学习活动注入新的驱动力,也为“技术与学习融合”的研究开启新的维度和视野。

二、浪漫的许诺:数字化学习空间的

理想图景

从口语到文字,从电子媒介到数字媒介,媒介技术将人类学习的各种要素拉入互联共通的网络空间之中,每一次大的技术变革都将重塑人类学习空间。而每一次空间演变都会改变已处于运作状态的学习活动。在这种转变中,从感知与权利双重维度来看,技术以隐形的力量完成了对学习空间的塑造,为人们许诺了一幅超然世外的乌托邦式理想图景。

(一)媒介进化与学习空间中个体的感知维度

从学习者个体感知维度来看,随着媒介形态的演变,数字化学习空间中个体的感知经验逐渐趋向平衡。针对媒介形态演变的现象,保罗·莱文森(Levinson, P.)从感知维度提出媒介发展进程三阶段模型(保罗·莱文森, 2016, p.6)。其中,A阶段:此阶段所有的知识传播都是原始形态的面对面交流,所有真实世界的元素(如色彩、动作等)都被呈现出来,但也呈现出跨时空传播能力上的生物局限;B阶段:技术发展突破了时空限制,但在其过程中又牺牲掉真实世界中诸如色彩、声音等元素;C阶段:随着技术越发先进和复杂,它们在保持、延伸和拓展传播功能时,又不断试图重获早期技术丢失的、面对面传播中的元素,先进的技术将B阶段中的延伸功能与A阶段中的现实功能结合起来,使人类知识的传播既可以跨越时空,又能实实在在地具身体验。从人类知识传播角度看,人类学习媒介发展历程大致可分为口语媒介、手抄媒介、印刷媒介、电子媒介与数字媒介五个阶段,与此相适应,人类学习空间也历经了从原始口语空间向数字虚拟空间的转变。因此,结合保罗·莱文森的媒介三阶段进化模型以及现有相关理论,对媒介进化过程中学习空间的感知维度进行划分(如表1所示)。

在A阶段口语媒介下的原始口传学习空间中,人们的学习形态是面对面的、以身体为媒介的交流,“看的同时往往也在听,而非只看不听或只听不看”(保罗·莱文森, 2016, p.50),是一种感官平衡、元素完整的知识学习方式。但这种把身体的“同时在场”与“相互回应”绑在一起的学习形式,在时间和空间上都受到限制。即在A阶段,主要是以身体媒介为中心的知觉体认学习。到了B阶段,手抄媒介的发展使大量技术、经验不再是转瞬即逝的口语,书籍、诗歌、戏剧等都可以借助文字固定于以羊皮纸和莎草纸为主要代表的纸张上得以保存。在这一阶段,一方面,媒介技术逐步突破学习时空限制,分裂了人体的感官体验,正如乔纳森·克拉里(Crary, J.)所言,“身体开始逐渐分化、局部化”,“变成互不相属的特定功能和系统”(乔纳森·克拉里, 2017, p.122);另一方面,由于作为学习工具的纸张成本昂贵,所以学习方式采用了“口语+手抄书”相结合的方式(李巧针 & 赵梦园, 2020)。

在C阶段,印刷文字的发明与推广加快了信息扩散的速度和范围,以信息内容的标准构筑了统一的阅读市场,借助印刷媒介,大规模的公立教育、学术文化中心得以建立和发展,学习的内容、手段、空间也随之被赋予更丰富的含义。这一阶段的印刷媒介突破了人类知识跨时空传播的生物局限,开创了学习的远程符号传播,连接了原来区隔的地理空间,扩大了信息传输的范围和人群,刺激了人的知识需求。同时,文字可以直接刺激学习者的抽象思维能力与想象能力,使得这种习得方式体现为直观的映射学习。从本质上看,印刷媒介是一种压缩时空的媒介,如纸质书籍便于携带,可以将远距离的各个不同的时间点与空间点压缩起来。但这种以纸媒为中心的直观映射学习仅仅依靠视觉,形成与场景分离的线性思维,使得人类原本整合的认知系统开始分裂。

随着媒介技术逐渐向D阶段进化,电子媒介越来越多地复制和体现前技术时代平衡的学习环境,试图重获学习过程中丢失的、面对面学习的元素。作为集声音、画面、文字等要素于一身的综合媒介形式,电子媒介以电子信号代码复制了日常生活中的图像和声音,将各种事件转录为影像、视频或声音,连接了人体的多重知觉,开启了视频影像学习空间。电子媒介场景下的学习本质上是一种跨越时空的情境映射学习,它使失去的事物可以被重新捕获,其主要目的是实现学习内容的共享。相较于电子媒介技术,数字媒介技术更加凸显融合性、综合性和兼容性特征,它将以往媒介都释放出来,当作自己的手段和内容,重新整合了媒介系统,使数字媒介成为一个包含一切媒介的媒介。具体来说,以VR、AR和MR等技术为支撑,数字媒介创造了全时空深度连接的学习环境,实现了虚拟学习时空和现实学习时空的连通,使学习者可以置身于深度沉浸的情境之中,并通过各种智能装置体验到经数字化编码形成的触觉、嗅觉甚至味觉,在以往感知平衡的基础上进一步突破视听感知的限制,带来了学习者身体更深层次的沉浸感、临场感与交互感,塑造了数字虚拟学习空间中的具身体验学习。

(二)媒介进化与学习空间中个体的权利维度

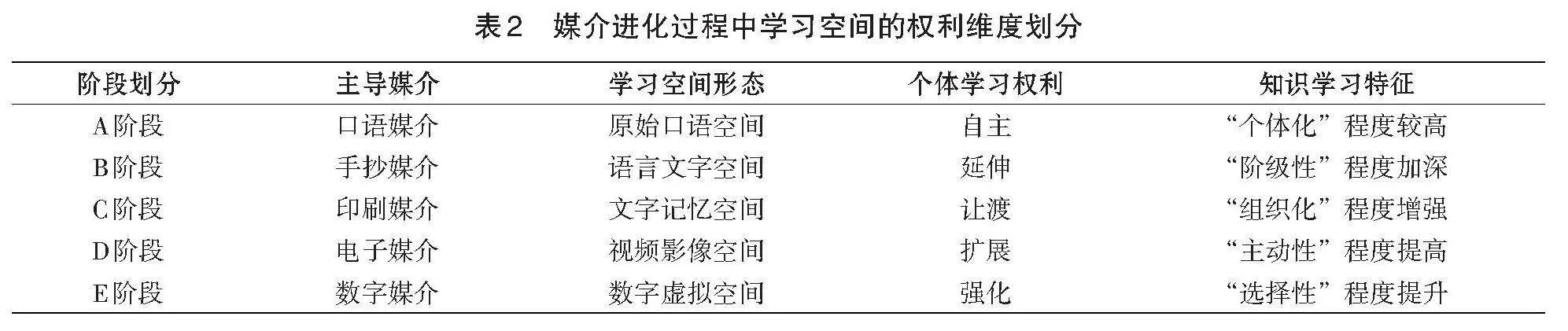

人性化需求并非只是追求肉身感官的平衡和完整,从更深层次而言还有追求自主平等及其相关权益的愿望,这就涉及权利维度(唐俊, 2023)。因此,需要结合权利维度对媒介进化进行再认识(如表2所示)。

在A阶段,口头语言成为人类最早的认知建构体系,人类的集体认同和经验传承都依靠这种最原始的学习方式,同时,为了达到完整叙述的学习目的,任何观念、事实和信仰的保存都需要重复,即借助于某种形式的重复性表演。也就是说,只有用“当下的行为”才能感知和获取过去的记忆和情感。在这种情况下,每个个体都是学习网络的节点,学习成为一种“个体化”程度较高的实践活动。因此,这一阶段的学习在物质条件上具有普遍的自主性与平等性。

进入B阶段,手抄媒介的出现将知识脱离人体,使人类的学习经验外化、延伸、固定并广泛传播(李巧针 & 赵梦园, 2020),将人类带入比口语时代更高级的文明形态,学习时空也超越家庭范围,延伸至社会组织或学校。但“词语的固定反过来带来思想的重大改变”,催生了一套新的社会权力关系,位高权重者通过书面语的语法、逻辑、组织、词汇等形成一种特殊的用来代表权威的“统治”方式(保罗·亚当斯, 2020, pp.18-19),“绝大多数人一直无缘识字,也相对无权”(保罗·亚当斯, 2020, p.26)。所以,这一时期的知识学习呈现出“阶级性”程度加深的特征。

随着印刷文字的出现,媒介进化到了C阶段。这一阶段文字所具有的塑造空间、时间和社会网络的潜力逐渐被统治阶层控制,个体的学习权利逐渐外化,并让渡给了对文字拥有绝对权力的官僚垄断机构或利益集团。一方面,学习者需要付出一定的费用购买书籍材料,且由于社会地位、文化水平的差异,其获取的学习资源和权利会有所不同;另一方面,这些书籍材料都是“精心挑选+重新组织”之后符合统治阶级需要的,个体的媒介权利(如参与、表达、选择、辩论等)很难实现,由此导致学习权利的极端不平等。可以说,印刷文字在“加强社会联系的同时也加深了社会隔离”(保罗·亚当斯, 2020, p.33)。就此,B阶段的“阶级性”学习格局在一定程度上被打破,形成了高度“组织化”的媒介控制。

进入D阶段,电子媒介的普及在知识扩散方面起到了十分重要的作用,使个体学习权利进入了一个空间再扩展的阶段,体现了逐渐赋权于人的过程。电子媒介的特质之一是“一览无余”或“敞开大门”(王佳鹏, 2019),它打破了印刷媒介所塑造出来的专门的、互不相通的信息系统,使得各个人群都可以共享学习信息,与他们的地位、年龄、教育层次和社会地位相对无关(约书亚·梅罗维茨, 2002, p.73)。“电子媒介为人类提供了更为立体的表达方式”(周才庶, 2021),虽然其依然是被强有力的经济和政治力量掌握和控制,但它在一定程度上会平等地将知识提供给所有人,不会控制精英对知识的解释,也不会分隔交流系统(约书亚·梅罗维茨, 2002, pp.73-74)。这就使得广播、电视等远距离传输的教学成为可能(李巧针 & 赵梦园, 2020),个体也不再处于教育活动的边缘地位,从被动学习转为主动学习。但需要说明的是,受制于技术发展的限制,传统电子器材有其寿命限制,保存信息的时间很短,且单个电子媒介往往有固定的物理空间,并不会因为知识量的增多而产生变化(谢海盟, 2021),这就导致知识传播的“单向性”和“反馈不及时”成为其无法避免的劣势(李巧针 & 赵梦园, 2020)。

进入E阶段后,伴随网络技术和数字压缩技术的快速发展,各种类型的电子媒介开始进入数字化阶段(杨奇光 & 王润泽, 2021),新旧媒介技术相互交融,成为重塑学习空间的重要力量。从理想状态看,学习者进一步被高度赋权,不再是被动的接受者,而是积极的主动建构者,学习者的需求和行为不断变迁与进化,对学习的内容、时间、注意力分配、媒介选择等有了自己的“控制与选择权”。这样一来,学习空间的权利趋向分化,处于更为复杂交织的权利网络之中。数字媒介以新型方式实现了学习权利逐渐向个体的回归,“个体的赋能赋权是数字时代媒介技术进化的根本逻辑”(喻国明 & 耿晓梦, 2022)。

(三)对乌托邦式学习图景的现实反思

从感知与权利的双重维度看,数字化学习空间为人们许诺了一个不断进化、无比美妙的乌托邦式学习图景:在前技术时代环境下,人类学习虽然在个体感知和权利上趋向自然化,但是受时空的物理局限;印刷文字的发明虽然打破了前技术时代的局限,但这仅仅是用一种“粗略不平衡”的“二选一”方式(保罗·莱文森, 2016, p.50),即用一维的方式,在时空中传播,割裂了原始的感知平衡,并将学习权利外化、让渡于他人;随着媒介的进化,电子媒介越来越多地复制和再现前技术时代平衡的环境,个体感知逐渐回归平衡,学习权利也进一步回归个体;数字媒介以更先进的技术性在虚拟与现实混合的学习空间中展开一重或多重时空体验,实现学习行动创造,接近感知与权利维度进化的终点,且不断处于进化之中。总体来看,数字化学习空间中个体感知的平衡即彼得斯(Peters, J. D.)所期待的交往中“身体在场”的回归(约翰·杜姆斯·彼得斯, 2017, p.336);而权利的回归是媒介进化的根本价值目标,“在于文化权威的消解和文化生产的去中心化”,以此“服务和满足人类的需求”(陈功, 2016),其基本内涵是重获前技术时代学习活动中的感知体验与自由平等,而这必须依靠新技术和新机制的深度赋权。在这个意义上,人类学习媒介的递进革新既是重获前技术时代学习活动中“个体化”程度较高的感知体验,也是追求学习活动的自由平等,即一种平权的格局。

数字媒介发展给学习者带来了前所未有的智慧化学习图景,从人性的角度看,是人性化的智媒体验,但却忽略了现实社会关系的作用。从媒介进化与学习者个体需求来看,媒介不断进化使学习空间中的个体拥有了几乎完全平衡的感知体验,也对个体学习活动进行了前所未有的高度赋权。无论是从感知维度还是从权利维度,都可以看出媒介发展过程中的“人性化”趋势,即在媒介演化过程中,人具有能动性,能够主动去选择和改进媒介。莱文森更是将媒介进化论称为“重返伊甸园”的人性化趋势理论或模型,以批判麦克卢汉的“媒介决定论”倾向。因此,数字化学习空间中个体权利的回归与感知的平衡统一于人性化趋势之中。然而,需要正视的是,媒介进化“人性化”趋势的背后隐藏着人的“去社会化”的生存风险:人对媒介形态与内容的自主选择性越强,媒介环境越趋向于人性化,人与媒介之间的关系越紧密,人的去社会化趋势就越明显(张成良 & 甘险峰, 2017)。数字化学习空间中媒介变迁的人性化,不仅深刻影响学习者与媒介的关系,还深刻影响个体的社会关系交往,无处不在的虚拟学习交往带来的是人际关系的实际“孤岛化”。对于学习者个体来说,这恰恰意味着人际交往关系的重构,使其不自觉、无意识地陷于不断远离社会背景的“去社会化”学习环境。

如果从更深层次看,媒介进化的“去社会化”趋势正是技术平台作为一种社会性建构对个体学习权利的凝视。也就是说,尽管数字时代学习者已经拥有了高度的学习感知和学习权利,但“互联网的运营和治理架构在本质上仍然是中心化的,在权利回归表象的背后仍有平台集权”(唐俊, 2023),并且随着媒介的不断进化,这种集权更加呈现出鲜明的垄断和控制特征。可以肯定的是,无论巨头技术公司的意图是什么,数字技术的巨大进步都增加了学习者个体的权利。但当数字技术以“赋权学习”作为口号和愿景不断进入学习世界,以至于在某些时候从辅助的学习工具变成了学习选择本身的时候,学习媒介的“去社会化”趋势和平台集权就会一直持续下去,并且潜伏于大众的知觉阈限之下,以隐秘的状态塑造数字化学习空间的生态图景,这必将导致学习价值的逐渐崩解。

三、虚幻的诺言:数字化学习空间的

异化现象

当我们基于感知和权利双重维度,从历史的纵深视角对学习空间的变迁进行考察时会发现,数字化学习空间的理想图景向人们许诺了两点:其一,它不断接近个体感知的终点,以虚拟与现实的边界消弭作为学习的主要表达方式之一;其二,它深度赋权个体,将权利向“虚体”回归,众智连接、人类增强、技术伦理、个体需要与权益等将成为核心议题。显然,在教育发展与技术革新的交织下,未来“人媒合一”将成为智能化学习的新形态,个体的感知、行为甚至思维意识都会被纳入媒介技术“系统”之中。于数字化学习空间而言,高度发达的数字技术与学习活动双向互构,深度改写了学习过程中的各种关系,其中就包括数字化学习的现实状况与其应有本质或真实内涵的分离和疏远,造成了数字化学习空间的异化现象。可见,技术的高度赋权并未给学习者带来一个更加平权、自由和民主的理想学习世界,个体试图通过虚拟学习空间摆脱现实学习世界的种种秩序规制的愿望也化为泡影。

(一)主体身份异化:多元自我的无根基身份认同

数字化学习空间将学习者置于虚实交融的二重世界,学习者不仅需要在虚拟学习空间中确认自己的身份存在,而且需要直面虚拟场域的新空间化建构以及虚实学习世界之间的各种矛盾冲突。而学习者在数字化学习空间中的主体身份异化便是其矛盾之一,主要表现为多元自我的无根基身份认同。在数字化学习空间中,个体身份是以电子信息的形式建构于信息界面,成为虚拟身份,即虚体或者数字化身体。这是个体在虚拟空间中最基本的存在单元,其意味着在存在论意义上塑造出了人与人甚至人与非人之间的交往关系。这样一来,数字化学习空间中便充斥着多元化的流动身份,它们大多是无根基的,缺乏整合。多元自我非但不可能带来学习者主体身份的统一,反而更可能导致自我分裂的主体身份异化。

一是从数字符号到数字身份,学习者陷入“多元流动”的不稳定性之中。在数字化学习空间中,个体的学习活动不再依赖实体身体与他人、社会进行沟通和交往,“身体的直接交流已经让位于通过数字化编码的虚体的中介进行的交流”(蓝江, 2019)。虚体是由数字技术所营造的对虚拟学习空间进行环境的再感知和对自我的再认知,并直接参与虚拟学习活动的“伪主体”,同时成为数字化学习空间的代理人,控制和支配学习活动。由此,学习者的虚拟化身便完成了由“符号”到“身份”的演化。这种演化不仅塑造了一个“伪主体”身份,而且包含了学习者角色、外表、感知、风格等趋近于真实空间的自我形象,个体有望在这种全新的身份认同中完成自我提升的虚拟实现。然而,由于当前数字化学习空间中的学习交往缺乏权利和义务的规制,虚体很可能成为“流动的主体”,“电子人”“沉浸人”“技术化身体”“虚体”“赛博人”“混杂人”等都是学界对这些“流动化”主体概念的尝试性描述。这样一来,学习者个体就难以形成稳定的集体共识和身份认同,无法为虚拟身份提供稳定的他者期待,也就难以探寻学习存在的意义和归属感,不免陷入主体身份多元流动的不确定性、不稳定性之中。

二是从视听为王到感知平衡,学习者沉浸于“自我幻象”的秘境之中。从前技术时期口语/身体的表达到印刷时代的文字感知,直至电子媒介和数字媒介时期,互联网和移动智能终端等产品一步步变革了学习方式,学习的时空区隔被打破,声音、影像、视频等符号被统一为学习媒介,学习者个体感知维度近乎达到终点。学习也由以电脑、平板、手机为主导的、以眼睛和耳朵为学习受体的“视听时代”跨入以泛在媒介为主导的、以虚拟身体为学习受体的“感知时代”。数字化学习空间中这种再造的感知是对学习者在真实学习环境中感知的一种映照、延展和回归,同时也是对学习者在数字化空间中虚拟身份认同的强化。对虚拟身份认同的强化表明,虚体不再只是作为一般数据的形式存在,而是基于模拟真实身体的感知体验的自我形象塑造,在数字化学习空间中进行着具象化的身份展演。随着技术的不断发展,这种“具象化的身份展演”在个体缺乏反思意识的情况下会“反客为主”,使其在经历多元自我身份的同时,沉浸于数字技术搭建的“自我幻象”之境。在这种境界中,真实肉身和虚拟身份最大限度地融合,身体的“不在场”成为学习常态,改变个体对于自我和存在的认知,逐渐导致虚体对实体的僭越,隐匿个体的主体身份存在。这样一来,人类实体肉身的符号意义将无法展现,学习者对于自我身份的认识将陷入虚无,加剧了人类身体的主体危机。

三是数字化学习平权隐匿了算法规训,学习者深陷“数字囚笼”之中。依托现代数字技术的发展,数字化学习空间中的学习者被高度赋权,对学习活动的安排有了自己的“控制与选择权”。但这种平权背后却隐匿了算法规训,主体身份被圈禁于虚拟的“数字囚笼”之中。在以“虚体”为中介的学习交流中,“基于大数据与计算系统的算法成为最大的沟通规则”(方正, 2021)。也就是说,数字化学习空间中依赖于人的虚拟身份产生的交往与联系都是算法与大数据结构下的对象,这就使学习者被迫陷入“数字囚笼”之中。一方面,当学习过程逐渐沉浸于算法构成的物化世界,算法会模拟学习者依据外部信息进行行为决策的心理机制,导致学习者过度依赖于算法的定制推送和个性推荐,容易失去作为“主体”的自主性和自我意识;另一方面,基于现实学习空间的学习要素的数字化投射也并非完全真实、客观和准确,本质上还是算法控制下的偏态认识,学习者无法产生完全正确的现实认知,因而也就无法引导真正的学习实践。随着这种谬误式虚拟认知的不断深化,学习者的主体意识逐渐为技术所牵引,主体精神也为算法所操控(方正, 2021)。如果不假思索地接受这种隐而不显的算法规则,在经历多元自我和多种可能学习的同时,可能会使学习者的信息隐私完全透明,而如何实现信息隐私权的保护又无疑对当前相关的规范与制度提出前所未有的挑战。

(二)具身界面透明:人媒共生的无深度声色陷阱

界面是学习者通往数字化学习空间的入口或窗口。学者海姆(Heim, M.)将界面解释为:既是“计算机的外围设备和显示屏”,又是“通过显示屏与数据相连的人的活动”(迈克尔·海姆, 2000, p.80)。基于感知的维度,从原始社会到数字媒介时期,人类学习的交流界面经历了从身体到屏幕的转变。具体来说,前技术时代人类学习以身体为主要媒介,印刷媒介时期文字成为学习的主导媒介。在之后的电子媒介与数字媒介时期,学习活动越来越多地复制和体现前技术时代平衡的个体感知和平等的学习权利,试图重拾学习过程中丢失的身体元素。在此背景下,一切知识附着于电子屏幕之上,复现于身体的视网膜中,学习交流从身体“界面”转向虚拟学习空间的“屏幕”。然而,在这种基于“屏幕”的学习过程中,智能终端设备与个体躯体感官的不断深入交互,身体的无意识变更与技术具身的透明性增强,导致学习者忽略了屏幕的存在,进而模糊了虚拟与现实的界限。这样一来,学习者就被完全抛入虚拟空间,身体被禁锢于方寸屏幕构建的“糖果监狱”之中,艳丽的色彩、各式各样的语音、拟像化的图像等层出不穷。从表面上看,这给学习者带来了视听觉的感知平衡,但这只是暂时的补偿和满足,长远来看,学习者已经掉入了人与学习媒介共生的无深度声色陷阱。

一方面,具身界面透明隐匿了身体沉浸的学习价值。“沉浸”一词指人们完全投入某种情境当中的状态,即人的身体、心灵与环境的充分互动融合,呈现出一种自觉排除所有无关要素的知觉状态。当前,在数字化学习空间中,身体沉浸式学习体验成为数字时代供不应求的高价值承载物。但这种身体沉浸作为个体学习认知的主观交互行为,被赋予了显著的技术性色彩,即通过复制、映射、延展或颠覆的方式完成了学习者的外在表征与潜在情感的异质学习空间复现,实现了“从机械运作到意识选择的过渡”,完成了“更高层次的主观意向性模仿”(汤天甜 & 温曼露, 2021)。正如有学者指出的,未来智能技术发展的终极目标就是完全地实现“意向性”这种人类意识的本质特征(阙玉叶, 2022)。在此背景下,随着技术对学习者意向性的深度开发,数字化学习空间会发展成为一种迂回的学习控制形式,就如海德格尔认为的那样,技术已经从外在工具变为人类生活的“座驾”,即“技术通过物质化、效用化、对象化等方式完成了世界的构架”(董峻, 2000)。放到现实层面去解释,当现代技术无孔不入地融入人们的学习过程,与人们的学习活动相勾连时,技术就已经开始形塑学习者个体的感知、惯习以及思维了。

另一方面,具身界面透明对真实性与时间感的剥夺。就真实性而言,从学习角度看,进入数字化学习空间,学习者所面对的是一种客观实体,是人为创造的类似于现实学习世界的新情境。这种数字化学习空间具有“反地点”特征,即其中的“情境”是对现实学习世界进行分化、改组后移植而来的,甚至可以说只是一种深度模拟。在这个意义上,“情境”并不是真实的,而是仿真或者超现实的。但这些“情境”在现实学习世界中又是真实存在的,这就是“反地点”。由此,数字化学习空间实现了在一个固定的空间中重组或再现现实景观,学习者虚拟身份的行为活动是在特定的、在现实场域基础上创建的虚拟场所进行的。随着具身界面透明性增强、学习者深度沉浸体验加深,现实和虚拟的边界逐渐消弭,超现实甚至比现实还要真实,为学习者营造出真假难辨的知觉印象。在此情境中,学习者的主观意愿被不断满足。但随着技术的复杂程度不断提高,仿真和超现实逐渐摆脱对原型世界的再现关系,而是构建一种数据化的知觉情境。这样一来,虚拟会在一定程度上以想象代替现实,剥夺学习的现实真实感。同时,基于知识的虚拟不仅会替代现实,还可能会进一步导致相对化和内在化,使得主体感受到日常时间被削弱甚至被剥夺(段伟文, 2020, p.78)。具体来说,当具身界面透明时,学习者个体沉浸于虚拟空间中,“原有的物理空间中的时间提示物消失了,日常的时间标准不复存在,而只能根据信息网络空间中的某些虚拟的提示来形成时间感”(段伟文, 2020, p.78),由此产生的时间相对化有可能会发展成为时间的内在化,即不自觉地以个体的心理感受作为时间标准。这种主观体认受个体心理关注程度的左右,如果学习者高度沉浸在知识的学习中,会不自觉忘记时间的流逝,在虚拟现实营造的超真实主义感觉和体验中忘记时间的流逝。此时,就容易发生知识沉溺现象。显然,虽然数字化学习空间的各种仿真和超现实特征能使个体暂时忘却日常时间的刻板与固定,获得“身临其境”的逼真感,但也会使人产生脱离现实学习世界的、消极无助的时间幻灭感(董扣艳, 2022)。

(三)虚实真假难辨:学习“景观”的幻影式捆绑

当前,数字技术已经成为社会运转的底层基础架构,以“连接与再连接”的思维逻辑创造出全新的社会价值。数字技术不只是一项新的技术,更是人类学习的新媒介,其通过创造全时空深度连接的学习环境,实现了“无缝学习”,使学习者可以跨越多个空间和时间尺度进行协同和持续学习(Toh et al., 2013)。但数字技术带给社会最大的风险就是“真实性与虚幻性的颠倒和误置”(薛晓源, 2022)。数字化学习空间以化身的真实性、场景的逼真性以及交互的持续性为学习者找到了集体想象的话语空间,各种仿真和超现实的虚拟制成品正在造成真实与虚拟之间的生存性撕裂,形成“景观”的幻影式捆绑,更加聚焦学习者个体的“拟像”化生存,传统哲学意义上的“真实”“真相”“事实”“模拟”“仿真”等概念均在一定程度上被解构。

关于“景观”,德波(Debord, J.)在《景观社会》中直言社会生活是一种“巨大的景观的积聚”,所有存在的一切全都转化为一个“表现”(居伊·德波, 2017, p.3)。在他看来,“景观”就是一种被展现出来的图景,也指一种主体性的、有意识的“表演和做秀”(张一兵, 2006)。根据德波的景观理论,世界是被资本、商品、工业等塑造出来的以视觉为先导的景观社会,人们是通过各种媒介来观照和审视这个世界的,人们看到的就是景观世界。在媒介技术制造的景观社会中,无论是展示出来的客观现象、图景,还是虚拟、仿真性的视觉信息,都具有真实性、现实性,甚至在一定程度上是超真实的。这可以理解为景观完成了对现实社会的分离和汇合,成为既是真实也是表象的“现实”。具体来说,现实社会的各个部分脱离出来成为图像,并进行融合,生成了景观,并通过视觉化的图像建构各种统治性生产符号,使人们迷信景观并沉浸于其中。但景观并不满足于实现人们的无意识顺从,而是反客为主,导致伪需求对真实需求的僭越。这样一来,景观就完成了社会现实的去触觉化,从而进入景观视觉的表象社会,其背后是对社会的现实与历史真相的遮蔽。事实上,这种景观现象的强势发展,一方面表明景观建构了人们的生活;另一方面又呈现出一个极其重要的面向,即人们的身体日益成为景观的重要切口。对于后者,德波在《景观社会》中明确指出,景观是人与人之间通过图像而建立的社会关系(保罗·莱文森, 2016, p.50)。就此而言,身体景观也是一种被展现的图景,它不仅是真实,也是表象。也就是说,学习“景观”的存在本身就是对身体本真的遮蔽与隐藏。

数字化学习空间的发展破坏了传统学习空间赖以维系的物质属性,“通过重现与拓展符号学逻辑、破坏具象话语的可信度来捕捉现实,建构并展示基于屏幕的符号和形象世界”(杨霞, 2022),即利用算法推荐捕捉个体学习风格,帮助学习者形成学习习惯;通过数字虚拟身份“促逼”学习者形成新的感知模式。这实际上就形成了数字时代的“学习景观”。数字化学习空间也是利用技术通过汇合分离物打造景观布展来刺激学习者的伪需求,对学习产生一种潜在的约束和压制,学习者不再听从自身的真实需要,而是由景观化的展示性目标驱动,逐渐失去批判性、怀疑性以及否定性,沉浸于景观制造的“伪需求”的满足。无所不在的空间“脱域”和瞬间延伸性,很容易破坏传统学习场域中文化情境的连续性,极大地挤压“合作”和“协同”在学习实践中的存在空间,消解了学习公共性在实践中得以形成所必需的批判性距离,进而全面导致学习行为的私人化,并以“自由平等”为名制造了“学习茧房”“信息茧房”等价值异化现象。当然,尽管学习景观遮蔽了学习现实,为学习者提供了短暂逃避现实的可能,但学习者仍然需要打破景观的捆绑,触摸真实,找寻真我,回归日常。

四、解放和救赎之道:数字化学习

空间异化的消解路径

由上可知,数字化学习空间中面临一系列异化现象,使得学习领域成为被数字技术规训的“异托邦”,严重阻碍了学习价值的实现。但是数字化学习空间作为以先进技术为支撑、高度交互的开放性学习场所,必将在声势浩大的教育数字化变革中发挥应有作用。因此,学术界需要重新找回数字化学习空间的教育价值,解决数字化学习空间的异化问题,以此更好地实现数字化学习空间应有的价值。

(一)重思人的主体存在,实现主体身份再认

数字化学习空间中虚体与实体的双重身份表征导致了主体身份混乱的问题,想要解决这一问题,需要增强学习者对其身份主体性的认同(杨霞 等, 2023)。人的主体身份问题关涉人的生存状况与生存意义,自福柯以来的后现代思想家一再反思与批判人的主体身份的丧失,并对人的主体性进行了不同意义上的重构(徐强, 2022)。当前,在数字化学习空间中对主体身份的确认就是在虚拟与现实、真实与虚假、人与非人等方面的关联中反思主体的学习状况与意义,应对新挑战。

首先,不容置疑的是,真正的学习主体应是作为生命实体存在的肉身主体。“人作为有限存在物,其主体‘身份’的确认从属于无限的物质本体及其存在形态,对于人的活动而言,现实的主体就是活动的人本身”(常新, 2018)。在物理学习空间中,生物性的肉身实体是学习者个体存在性的载体和根据,也是学习责任和学习义务的担当者。于学习实践而言,学习是身心交融的认知活动,不能脱离身体的物质属性而独立存在,学习与身体的构造、功能以及感觉运动系统紧密交织在一起。这里的身体是指身体的物质实体,是基于人的肉身特性而言的,是一种生物本质主义的认识论。在梅洛-庞蒂(Merleau-Ponty, M.)看来,身体首先是生理学意义上的身体,它是人们“在世界上存在的媒介物”,是人们“拥有世界的一般方式”(莫里斯·梅洛-庞蒂, 2001, p.194),拥有一个身体就是介入一个确定的环境,“参与某些计划和继续置于其中”(莫里斯·梅洛-庞蒂, 2001, p.116)。另外,根据具身认知理论,“认知的所有方面都是由身体的各个方面塑造的”(Yu-Ju et al., 2018),这一理论肯定了身体在知识认知加工过程中的构成性角色,表明“学习过程和身体运动是不可分割的”(Chandler & Tricot, 2015),将学习看作基于身体感知的认知建构过程,由此将身体从“知识载体”的隐喻转向“身心交互”的现实。因此,需要明确的是,无论技术如何塑造身体、塑造何种身体形式,都不能脱离“人之为人”的身体理念。未来数字化学习空间中身体与技术关系发展的重要趋势是促进身体主体的回归,表现为以身体为媒的学习转向,即具身化依然是学习存在的必要条件(杨霞, 2022)。

其次,虚体并不具有主体身份,但它具有主体价值。虚体,实质上是学习者自我主体的技术“客我”,是一个符号化表征。它的出现源于数字化学习空间的技术需要,但并不意味着虚拟场景中学习主体地位的确立。原因在于,虚体不是生命实体,它无法有意识、有目的地从事学习实践活动,它的存在必须依附于实体,这决定了其中的学习责任与义务不可能由虚体来承担,而必须由其所表征的生命实体来负责。尽管虚体不具有主体身份,但它具有主体价值。学习者在数字化学习空间中的学习行为都必须通过虚体进行,以虚体来确立身份意识,取得身份认同,以此来确立自身在数字化学习空间的存在。对于个体而言,虚体是学习者在数字化学习空间的“代理人”,承载了个体对于新的学习空间的承诺和担当。另外,从价值实现来讲,虚体也能释放学习本身的价值,拓展了学习者身体的感知和经验,给具身学习带来了更多机遇。比如,相关研究(Yu-Ju et al., 2018)显示,“学生通过观看自己的3D化身做动作比通过移动自己的身体来做动作学习效果更好”。

最后,人们不仅需要厘清虚体与实体之间的差异,还要确立二者的自我同一性。在数字化学习空间中,个体必须面对学习世界的虚实二元化,从而动摇了传统心物二元的认知坐标和框架。虚体的出现打破了现实学习世界原有的平衡关系,与实体共同构成人类新的、扩大了的学习活动场域,向人们展示了身体“缺席又在场”的远程技术神话,实现了虚拟与现实的技术结合。但这同时又向人们提出了新的学习规范性要求,并反过来逼迫个体重思自我存在,即个体只有在完成了虚拟身份的定位和思考之后,才能进行自我认同,真正确立学习主体地位。除了对虚拟身份与实体身份进行双向认同,还需要重构个体的主体身份意识,自觉维护主体的形象和合法权益,从单纯虚体的浅层自我承认中解放出来,实现深层的自我认同。这就需要学习者确立主体身份地位,提升个体的理性认知能力,培养批判、反思、质疑的精神,不断探寻真理,追求人类所特有的卓越品质。此外,还亟须树立“数字权利意识,防范自身数据泄露”,警惕算法规训,始终保持自身作为学习主体的地位和权利(张家军 & 陈苗, 2021)。

(二)规避界面的引诱之险,提升技术具身的自觉意识

如前所述,学习者在具身界面透明情况下,容易掉入人与学习媒介共生的无深度声色陷阱。因此,为了尽可能规避技术具身的负效应,就需要规避界面的引诱之险,探索技术更多的可供性,提升个体在技术具身中的自觉意识。

一方面,以身体为媒,彰显身体沉浸的学习价值。人类对于学习空间中身体沉浸的感知和体验的向往和开发,经历了一个漫长的历史过程。在前技术时代的原始口语学习空间中,人类很早就形成了一套感官平衡、元素完整的感知、体验、记忆系统。在电子媒介技术发展时期,学习者所获得的身体沉浸体验往往是碎片化的、偶然的,无法形成完整的学习认知体验。当人类进入数字媒介时代,人们的学习活动跨越了追求简单的视听感知、跨时空学习、线上线下来回切换等阶段,新型人工智能技术、视听技术、自然语言处理技术、XR(MR、AR、VR)技术等的应用越来越允许学习者与数字化学习空间进行更大程度的直接互动,在互动中融入身体运动,并更加沉浸在这些环境中(Tran et al., 2017)。例如,触摸屏提供了直接轻敲、滑动、挤压和旋转手势的功能,这使得手势一致性的程度得以提高,从而使身体运动能够正确模拟认知过程。在此基础上,市场售卖的Wii遥控器(Wii Remote)和数字舞蹈垫等传感器可以跟踪学习者手臂和腿部的动作,从而增强身体参与度;微软Leap Motion的技术进步可让学习者与Windows PC上的数字内容进行直接交互,增加了学习者在数字化学习空间中融入自然交互的能力。除此之外,通过Google Cardboard观看器或通过摄像头将虚拟内容投射到现实世界(增强现实),增加了背景和深度的层次,可创造更身临其境的环境。这些新兴数字技术为学习者提供了更高层次的沉浸式学习机会(Tran et al.,2017)。显然,借助于先进的科技设备和创意设计,把高品质的体验发展为一种具有高价值的学习形态,推动了人们对于深层次身体沉浸体验学习的大力开发和广泛追求。可以预料,未来人类依然会孜孜不倦地追求学习过程中的沉浸式体验,并依靠现代技术不断扩展和延伸体验范围。

另一方面,理性辨别虚实,超越技术具身“虚实难辨”之困境。个体的“真实感”与“时间感”缺失,其原因在于知识的真假难辨。与双目可及的、情景式的、具有边界壁垒的狭小空间不同,数字化学习空间实现了对互联网空间的进化和超越,塑造了一个全时空互联的、全景式、开放式学习系统,其拥有更高层次的沉浸式互动、更完善的感知体系和内容体系。这不仅为学习者提供了强大的信息资源库,也赋予学习者自由匹配知识的权利。但这就像是“科学与幻想达成新的同盟,在更大程度上操纵了大众思维,营造了一个虚幻的世外桃源”(约翰·阿米蒂奇, 2016, p.9),其掩藏了学习者不自觉淹没于“信息烟尘”之中的事实。学习者陷入虚拟场景的信息海洋之中。知识越来越冗余和过剩,且越发难以辨析。这就需要学习者提高自知力、判断力,善于从冗余而难分真假的信息海洋中辨别信息真伪,判断信息价值。除此之外,学习者还要抑制欲望的驱使,要根据自身的精力、注意力、时间以及对于知识的理解与认知,采取合理的方式和速度获取和处理知识。另外,面对学习空间中大量的各种新奇的信息,学习者要保持不受猎奇感的驱动,自觉排斥一些无用信息,审慎选择那些自己真正需要的知识,避免知识的“丰裕式贫困”。

(三)超越景观的虚妄幻想,找回学习的本真价值

学习“景观”的存在本质上是数字技术对个体意向性的无限诱惑与操控,直到禁锢个体的心灵,如果不能超越景观的虚妄幻想,那么未来将走向学习价值的逐渐崩解。因此,需要破除景观的“幻影式”捆绑,找回学习的本真价值。

一是提升个体学习的自我意向。数字化学习空间并非局限于个体视听感知的单维扩展,而是使其全方位、多维度、宽领域地浸入学习过程,并转化为当下的经验世界。而这首先要以学习者的自我学习意向为起点。虚拟学习场景的建构是一个新的学习世界得以存在的基础,是技术具身后个体身体感知的立足之地,是具身化学习的第一感知现场,基于现实,但又超越现实。通过与现实相映射的多种学习要素的交织重叠,技术具身带来的知觉透明性使学习者既不会有完全脱离现实学习的陌生感,也能有体验到不同环境的新奇感。在这一过程中,学习者实体肉身并未发生空间位置的变化,而是发生一种处境性的变化,即学习者通过虚拟身份拓展身体经验,转化了身体的体验空间,并沉浸在这个虚拟空间里,体验不同的身体感知。正是学习者在数字化学习空间中的存在与感知创造了个体的意向空间,而学习者的自我意向性决定了其在数字化学习空间中的学习行为。因此,应提升学习者的自我意向性,使学习者在意向性的指引下,不断地探寻那些符合自身旨趣和需要的知识,同时也可以发布或转发有用的知识供人寻视,拓展全新的学习世界。这样一来,学习就变成了一个不断获得满足的过程,数字化学习空间就变成了一种生长性的意向空间。

二是增强个体的人际交往意向。根据海德格尔(Heldegger, M.)的观点,人(此在)并非是单独地“在世界中存在”,而是“与他人共在”(马丁·海德格尔, 2006, pp.131-152)。数字化学习空间是作为主体间共在场域的空间,从共在的角度看,学习者作为主体和他人共在同一空间,每个人通过网络建构自己的人际交往旨趣而不只是表达固定的身份。比如,数字化学习空间一开始就渗透着现实世界的文化、情感等,所以其背后隐匿着学习者个体人际交往的情感诉求:学习者可以通过语音、视频、文字等方式与他人交流学习,实现跨时空的感知连接,并且系统还会储存交流数据,以便学习者后续可以迅速寻找并建立熟人间的学习连接,从而增强学习者的使用意向。此外,数字化学习空间中陌生人之间的新的学习关系的建立,延展了个体对另一个空间中“他者”的想象,通过不断的交流,陌生人也可能变成学习的伙伴,逐渐建立起从个体到群体多个层级扩展的学习交往关系,从而加强学习者的学习联系与感知体验。但受学习“景观”力量的制约,个体的人际交往其实是一种在数字化空间中体现出的“制造学习的权利”,成为技术的“合法”改造。那些高度定制的学习资源、学习数据的记录、学习伙伴的再联系、学习信息的沉溺、学习注意力的分类集聚等,表面上使学习者拥有了对学习活动空前的“自我配置”能力和自由,实际上这些都是大数据和算法对个体不断“监视”、比较、再定位的结果,个体看到的更多是“知识挑选+利益表达”之后的组合。因此,需要增强个体的人际交往意向。一方面,应由个体对知识来源的关系进行框定。面对各种各样的学习信息,个体也能够对接收何种信息拥有一定的自我控制力,以“我”为尺,回避不感兴趣的知识,自主配置适应数字化学习场景的行为和角色,创造符合自己需求的场景。另一方面,提高个体的理性认知能力。个体学习行为需要依靠理性思维能力,对知识、时间预算、注意力分配以及自身需求与能力进行理性决策。

三是摒弃服从意向。在现代数字技术的作用下,人们的学习圈层开始收缩,趋向于部落化,再到个体化。人们从福柯的“全景式监狱”跳脱后,无意识中进入数字时代的“共景式监狱”。这种“共景式监狱”就是当前学习景观的关系写照。高度沉浸式学习让“共景式监狱”的范围不断回缩。这就使得数字化学习空间越发成为一个“规则性”特别强的场所,置身于其中的学习者好像只能服从其中的学习规则,即“数字化把人类学习交往的身体接触外包了,通过承认软件、服务器等的使用规则,赋予网络更大的权力”(杨霞,2022)。在此基础上,学习者与智能终端技术在双向意向性下共存,在技术的最大限度透明下仿佛融为一体。个体在其中的交往看似自由自主,实则会受到虚拟空间的结构性限制,并无意识地、潜在地服从其中的规则。而要摒弃这种无意识的服从意向,需要学习者进行自主的积极控制,即自己控制自己的主体责任,同时以自我生活的智慧追求审美和幸福的学习生活。

参考文献

保罗·莱文森. (2016). 人类历程回放:媒介进化论(邬建中 译). 西南师范大学出版社.

保罗·亚当斯. (2020). 媒介与传播地理学(袁艳 译). 中国传媒大学出版社.

常新. (2018). 被遮蔽了的人的存在——从神学与科学对人的主体“身份”确认谈起. 学术界(4),132-140.

陈功. (2016). 保罗·莱文森的人性化趋势媒介进化理论. 湖南科技大学学报(社会科学版),19(1),178-184.

董峻. (2000). 技术之思——海德格尔技术观释义. 自然辩证法研究(12),19-24.

董扣艳. (2022). 元宇宙:技术乌托邦与数字化未来——基于技术哲学的分析. 浙江社会科学(8),113-120,160.

段伟文. (2020). 信息文明的伦理基础. 上海人民出版社.

方正. (2021). “数字规训”与“精神突围”:算法时代的主体遮蔽与价值守卫. 云南社会科学(1),150-157.

居伊·德波. (2017). 景观社会(张新木 译). 南京大学出版社.

蓝江. (2019). 生存的数字之影:数字资本主义的哲学批判. 国外理论动态(3),8-17.

李巧针,& 赵梦园. (2020). 媒介变迁与高等教育:塑造与调适. 现代传播(中国传媒大学学报),42(9),165-168.

刘晓彤,柳士彬,& 盖丽那. (2022). 智能时代高校数字化学习空间——特质定位、场域形态与未来图景. 电化教育研究(12),25-31.

马丁·海德格尔. (2006). 存在与时间(陈嘉映,& 王庆节 译). 生活·读书·新知三联书店.

迈克尔·海姆. (2000). 从界面到网络空间——虚拟实在的形而上学(金吾伦,& 刘钢 译). 上海科技教育出版社.

莫里斯·梅洛-庞蒂. (2001). 知觉现象学(姜志辉 译). 商务印书馆.

乔纳森·克拉里. (2017). 观察者的技术:论十九世纪的视觉与现代性(蔡佩君 译). 华东师范大学出版社.

阙玉叶. (2022). 人工智能实现完全意向性何以可能?——人机融合智能:未来人工智能发展方向. 自然辩证法研究(9),55-61.

苏慧丽. (2021). 教育中技术意向性的异化与清源. 科学技术哲学研究,38(5),121-128.

唐俊. (2023). 对媒介进化论的再认识:基于感知和权力的双重维度——兼论Web3.0媒介的平权结构. 新闻界(1),47-56.

汤天甜,& 温曼露. (2021). 传播伦理风险:意向性技术与数字人转向. 现代视听(9),36-40.

王佳鹏. (2019). 社会型构、媒介技术与耻感变迁——波兹曼和埃利亚斯之间的思想对话. 新闻大学(11),96-109,124-125.

谢海盟. (2021). 比较视阈下传统媒介与新兴媒介的时空偏向变迁分析. 新闻传播(18),29-30.

徐强. (2022). 拟像抑或真实:数字主体的身份确认. 南京师大学报(社会科学版)(1),152-160.

薛晓源. (2022). 许诺与虚诺——数字全球化时代的乌托邦难题.探索与争鸣(12),27-33,210.

杨奇光,& 王润泽. (2021). 电子媒介时代新闻生产的历史逻辑——基于中国经验的考察. 新闻大学(11),15-25,121-122.

杨霞. (2022). 数字时代学习场域的技术协商与身体呈现. 开放教育研究,28(4),50-58.

杨霞,范蔚,& 孙榕谦. (2023). 数字时代学习者身份的双重面向与主体形塑. 教育科学研究(7),19-24.

喻国明,& 耿晓梦. (2022). 元宇宙:媒介化社会的未来生态图景.新疆师范大学学报(哲学社会科学版),43(3),110-118.

约翰·阿米蒂奇. (2016). 与赛博空间共存:21世纪技术与社会研究(曹顺娣 译). 江苏凤凰教育出版社.

约翰·杜姆斯·彼得斯. (2017). 对空言说:传播的观念史(邓建国 译). 上海译文出版社.

约书亚·梅罗维茨. (2002). 消失的地域:电子媒介对社会行为的影响(肖志军 译). 清华大学出版社.

张成良,& 甘险峰. (2017). 论融媒体形态演进与智媒时代的开启. 中州学刊(9),168-172.

张家军,& 陈苗. (2021). 回归育人价值:数字全景敞视下教育规训隐忧的消解路径. 现代远程教育研究,33(4),33-42.

张一兵. (2006). 颠倒再颠倒的景观世界——德波《景观社会》的文本学解读. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)(1),5-17.

周才庶. (2021). 全媒体社会的媒介构成及其复合化审美特性. 现代传播(中国传媒大学学报),43(12),80-83.

Chandler, P., & Tricot, A. (2015). Mind your body: The essential role of body movements in children’s learning. Educational Psychology Review,27(3),365-370.

Tran, C., Smith, B., & Martin, B. (2017). Support of mathematical thinking through embodied cognition: Nondigital and digital approaches: Principles and implications. Cognitive Research,2(16),1-18.

Toh, Y., So, H., Seow, P., Chen, W., & Looi, C. (2013). Seamless learning in the mobile age: A theoretical and methodological discussion on using cooperative inquiry to study digital kids on-the-move. Learning, Media and Technology,38(3),301-318.

Yu-Ju, L., Wei-Chieh, F., Hsiao, I. Y. T., & Chen, N. (2018). Real body versus 3D avatar: The effects of different embodied learning types on EFL listening comprehension. Educational Technology Research and Development,66(3),709-731.

Promises and False Promises: Alienation and Dissolution of Digital Learning Space

Yang Xia and Fan Wei

Abstract: From the dual dimensions of perception and power, digital learning space promises a constantly evolving and wonderful utopian learning landscape. However, in this ideal learning world, highly developed digital technology and learning activities are mutually constructive, deeply changing various relationships in the learning process, including the separation and alienation between the reality of digital learning and its supposed essence or real connotation, resulting in the alienation phenomenon of digital learning space, which is mainly manifested in the rootless identity caused by the alienation of subject identity, the invisible visual trap caused by the transparency of embodied interface, and the phantom binding of the learning “landscape” caused by the difficulty in distinguishing the false from the false. These phenomena of value alienation make the learning space become a “heterotopia” regulated by digital technology, which seriously hinders the realization of its lear-

ning value. In order to recover the educational value of digital learning space, it is necessary to make joint efforts from the following three aspects: rethinking the existence of human subject and realizing the re-recognition of subject identity; avoiding the risk of interface temptation and enhancing the self-consciousness of technology embodiment; and beyond the delusional illusions of the landscape, finding the true value of learning, in order to better realize the value of digital learning space.

Keywords: digital learning space; learning value; technology embodied; learning power; subjectivity

Authors: Yang Xia, doctoral candidate of Faculty of Education, Southwest University (Chongqing 400715); Fan Wei, professor of Faculty of Education, Southwest University (Corresponding Author: Fanwei@swv.edu.cn Chongqing 400715)

责任编辑 刘 莉