以问题驱动,发展学生科学思维

《义务教育物理课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调要“突出问题教学”,以问题为线索,让学生在问题解决的过程中,运用知识,掌握能力,培育和发展核心素养。问题教学以解决问题为驱动力,把学生置于复杂的、有意义的问题情境中,使学生围绕真实问题,通过解决问题来学习知识,掌握解决问题的方法和技能,是一种师生互动的教学活动。在问题教学中,问题是贯穿教学的主线。教师可以通过精心设计一个核心问题或一系列相关问题,有效地引导和激励学生持续地学习。随着问题的提出、分析、执行和解决,学生的模型构建、科学推理、科学论证、质疑创新等能力得以发展,从而达成发展核心素养的目标。

一、架构教学模型

新课标在“速度”这一节对学生的要求是:“能用速度描述物体运动的快慢,并能进行简单计算,会测量物体运动的速度。” 在数学学科的学习中,学生对“速度”概念已经有了初步认识,但认识是零散、局部和片面的。因此,教师应帮助学生从物理学角度去理解速度的概念,架构教学模型。

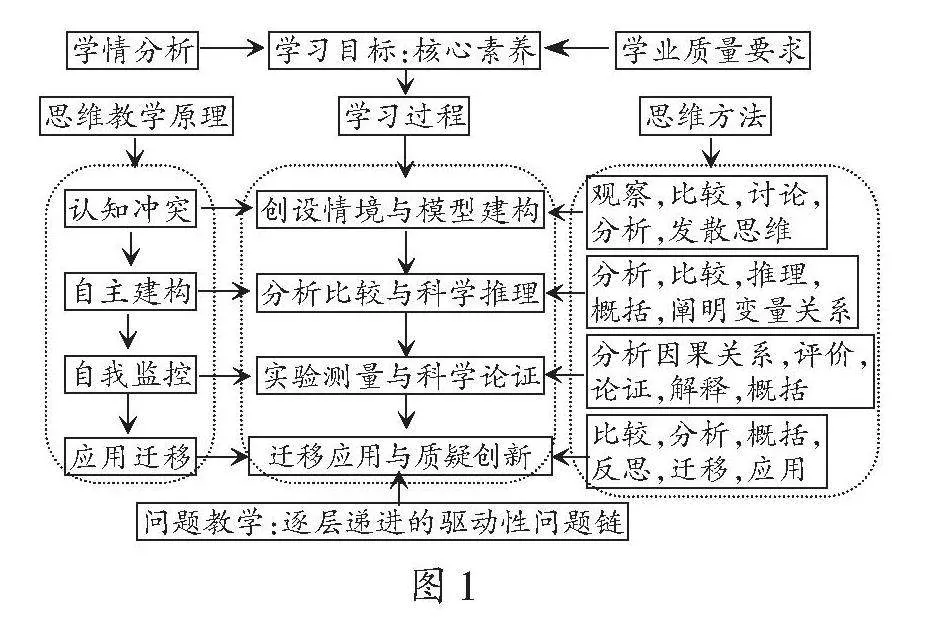

[学情分析][学习目标:核心素养][学业质量要求] [思维教学原理][学习过程][思维方法] [认知冲突][自主建构][自我监控][应用迁移] [创设情境与模型建构][分析比较与科学推理][实验测量与科学论证][" 迁移应用与质疑创新][观察,比较,讨论,

根据思维教学原理,思维教学主要包括认知冲突、自主建构、自我监控、应用迁移等要素。在学习过程中,学生需要运用观察、比较、推理、讨论、概括、反思、迁移、分析因果关系、发散思维等多种思维方法,经历创设情境与模型建构、分析比较与科学推理、实验测量与科学论证、迁移应用与质疑创新等一系列思维活动与学习过程。在逐层递进的驱动性问题引领下,教学活动不断进阶与升级,逐步抵达培育学生核心素养的目标。

二、创设情境与模型建构

问题1:如何比较物体运动的快慢?

播放视频:某次运动会举行了男子4×100米接力赛。中国队第四棒选手在最后10米成功反超他国选手,以38秒29的惊人成绩夺得冠军。

之后,笔者设置了如下活动:

活动1:将学生分为红队和黄队,每队各派一名选手。要求他们分别沿着等长的红色和黄色直线脚跟紧贴着脚尖前行。教师下达指令后,两名选手从同一起点同时出发,直到抵达终点。其他同学根据观察结果,判断哪名选手运动得更快。

活动2:两队分别再派一名选手进行比赛。比赛途中,教师会下达“停止”口令。选手听到口令后,立刻停止运动。其他同学根据观察结果,判断哪名选手运动得更快。

【设计意图】活动1中,笔者引导学生通过观察和比较谁先到达终点,以此来判断哪位选手运动得更快。活动2中,笔者引导学生通过观察和比较相同时刻谁走得远,以此来判断哪位选手运动得更快。学生通过观察、比较、讨论、分析和思考,建立两个比较物体运动快慢的理论模型:一是“相同路程比时间”,二是“相同时间比路程”。最后,笔者再引导学生应用这两种理论模型,分析比较视频中男子4×100米接力比赛的运动情况,以提升其知识的应用能力。

三、分析比较与科学推理

问题2:如何理解速度的概念?

活动3:红队和黄队再各派一名选手,从不同起点同时出发,直到抵达终点。其他同学判断哪名选手运动得更快。

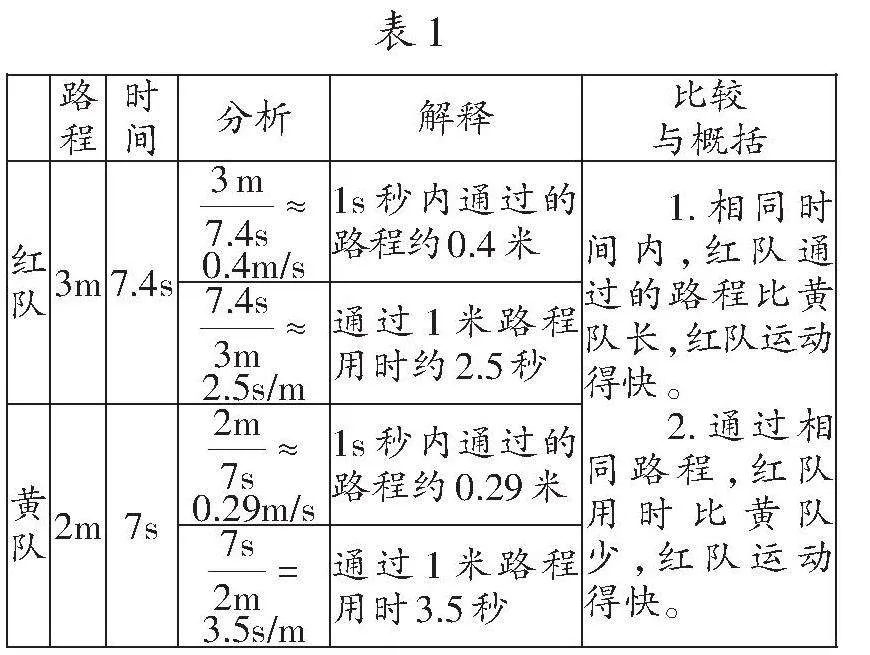

这次活动两名选手运动路程和所用时间都不相同,其他学生无法直接通过观察和比较得出哪名选手运动得更快。为了将问题具体化,笔者让学生用卷尺和秒表测量两名选手运动的路程和所用时间,让学生通过分析、比较、概括、阐明变量关系等科学方法进行计算和分析,并统计在表1中。

两种比较方法,一是比较两队在1秒时间内运动的路程,回归相同时间比路程这一理论模型;二是比较两队通过1米路程所用的时间,回归相同路程比时间的理论模型。通过比较,学生能从物理学的视角理解速度的意义,学会分析比较“路程/时间”与“时间/路程”的联系与区别,形成在变量都不相同的情形下,可以用两者比值进行比较的思想。再结合实际,告知学生人们惯用相同时间比路程的方法比较运动的快慢。

【设计意图】经历一系列思维活动,学生对速度这一物理量的理解从数学计算层面上升到物理意义层面,科学推理和科学论证能力得到了培养。

四、实验测量与科学论证

问题3:如何测量物体运动的速度?

活动4:自制纸锥,并将其从高处释放,测量纸锥下落的速度。

本次活动,笔者以问题串的形式引导学生进行实验。

(1)要测量纸锥下落的速度,你认为需要测量哪些物理量?

(2)你打算用什么器材测量这两个物理量?

(3)纸锥下落的距离是初始纸锥底部到地面的距离,还是纸锥顶部到地面的距离?为什么?

(4)对纸锥下落的高度有什么要求?

(5)怎样能使测量结果更准确?

【设计意图】学生通过自主实验,独立思考,经历了科学论证、分析评估的过程,在方案的设计与实验过程中,对测量过程和实验结论进行了评价、解释、交流、总结、误差分析、方案改进等一系列进阶性的思维活动,实现了思维活动的“自我监控”。

五、迁移应用与质疑创新

问题4:速度与日常生活和社会发展有哪些联系?

活动5:测量中学生正常步行的速度。现在有很多工具,如手机、手环等,不需要借助直尺和秒表等测量工具,就能实现对速度的检测。笔者让学生借助这些工具,测量一名中学生正常步行的速度。

活动6:阅读新闻材料“空中出租车”。电动垂直起降飞行器M1“空中出租车”在上海成功完成首飞。它可乘坐5人,最大承载质量为500千克,速度可达200千米每小时,将原本需要2小时的出行时间缩短到半小时左右,大大提高了出行效率,满足了人们短途旅行快速出行的需求。

【设计意图】学生通过在真实情境中应用物理知识这一过程,可以真切体会到物理知识对人们日常生活及社会发展的促进作用,在实际问题中迁移应用所学知识、方法与科学思想,能进一步理解速度的概念。

指向科学思维发展的物理问题教学,以发展科学思维为目标,以问题教学为主要教学方式,让学生在系列化驱动性问题的逐层解决过程中,学习知识,发展能力。本节课中,笔者带领学生在学习速度概念与公式、理解速度物理意义的基础上,进行了“趣味运动”活动和“测量纸锥下落速度”的实验,引导学生理解速度概念,将知识迁移应用到真实的情境中。并且笔者充分利用生活中的教育资源,将相关前沿科技引入课堂,如智能手表的测速功能、空中出租车等成果,以促进学生创新思维的发展。

(作者单位:江苏省太仓市第二中学)