“生本位”视角下的群文阅读教学策略

摘 要

群文阅读教学作为一种多文本整合的教学方式,涵盖的内容广泛,思维跨度大,能有效培养学生的阅读能力。在群文阅读教学中,教师应立足学情,引导学生探寻群文的共性与差异,从读懂单篇走向读通一类,进一步拓宽学生的阅读视野,丰富他们的情感体验,从而提升阅读效率与品质。

关键词

初中语文 以生为本 群文阅读

群文阅读教学以议题学习为核心,通过多文本对比阅读,引导学生建构对议题的理解。群文阅读强调在精读课文时结合略读或课外阅读,构建富有生成性的阅读与教学场。它不仅是教学建议,更是培养学生阅读能力的重要途径。学生是教学活动的主体,以生为本观念下,笔者引导学生采用梳理整合、拓展联系、比较异同等方法,从读懂单篇走向读通一类,从而提升阅读效率与品质。本文选取《答谢中书书》《记承天寺夜游》《武昌九曲亭记》等几篇古文,阐述如何在古文复习课精心组织群文阅读教学,让学生在实践中深化理解,提升思维品质。

一、深究学情,开启群文阅读之门

在课程开始前,笔者进行了一项调研活动,所调研班级45名学生均来自农村,主动学习的意识和能力不足,课堂参与度不高,在文言文学习方面,他们较难串联起新旧知识,文言词汇积累不足。针对此情况,笔者为复习课设定了明确的任务指令。首先,重读《答谢中书书》和《记承天寺夜游》,根据注释深入复习文意和关键词语,特别关注一词多义和词类活用,增强对文章的理解。其次,复习古文的语言特色、景物描写、写景手法及作者情感,以深化对古文文学价值的认识。最后,利用《课外古诗文读本》自主学习《武昌九曲亭记》选段,通译全文,归纳重点实词,分析景物特点和写景手法。通过这样的课前准备和细化任务,激发学生的主动学习意识,提升复习效果,加强文言词汇积累和应用能力,为古文的深入学习打下坚实基础。

教学过程中,教师应密切关注学生知识点掌握情况,确保大部分学生熟练运用所学知识,增强学习的自信心和获得感。这样不仅能提升学生的文言文阅读能力,更让他们在合作与探索中体验学习的乐趣,为文言文的学习增添动力与活力。

二、寻求共性,贯通群文阅读脉络

传统的单篇文本阅读只是用前后联系的方式进行纵向比较阅读,难以实现同类文本的横向比较阅读。只有将多个具有内在联系的同类文本放在一起阅读,才能实现横向比较阅读,形成有机整合,建构网状逻辑结构。因此,在引导学生运用求同法从备选篇目中选择文章组成群文时,教师可深入分析它们的主题、写作手法、作者、人物、事物、表达方式以及观点等要素,并找出它们之间的共同点和联系。通过小组讨论和教师的引导,帮助学生更好地理解和把握这些联系,从而构建出有意义的群文组合。如本文所选取的三篇文章都以自然景色为背景,通过生动的描写和细腻的情感表达,展现作者对自然美景的热爱和赞美。

在群文阅读的过程中,教师可以通过小组讨论和有效引导,帮助学生更好地理解和把握群文间的共性与联系。例如,教师可以引导学生对比这三篇文章在主题、写作手法和表达方式上的共性,从而更深入地理解它们的文学价值和思想内涵;还可以通过分析三篇文章中的景物描写和情感表达,帮助学生感受古代文人的审美情趣和文化追求。通过这样的群文阅读和分析,学生可以形成对同类文本的整体认识和理解,提高阅读能力和文化素养。这样的阅读过程也有助于学生发展批判性思维和创新能力,在阅读中不断发现新的联系和观点。

三、比较差异,深化群文阅读认知

在群文阅读的教学中,揭示作品的共性是基础,但发掘文本间的差异更是深化认知的关键。这种求同比异的策略,能引导学生深入探索文本,培养他们严谨的思维和思辨能力。如本文所选的三篇文章在语言特色、思想情感和表达方式上均存在显著的差异,这些恰恰体现了古文的丰富性和多样性。

例如,在语言特色上,《答谢中书书》采用了骈散结合的方式,使文章既具有整齐划一的节奏感,又不失灵活多变的特点。不仅展现了作者高超的遣词造句能力,也使得文章更具艺术感染力。《记承天寺夜游》和《武昌九曲亭记》则更多地采用了散句,文章节奏舒缓,给人一种自然流畅的感觉。在思想情感上,《答谢中书书》全文都在赞美自然风光,表达了作者对自然的热爱和归隐山林的志趣。这种情感体现了作者超脱世俗、追求自然和谐的人生理想。而《记承天寺夜游》和《武昌九曲亭记》虽然也有对景色的赞美,但更多地融入了作者自身的情感体验。在表达方式上,《答谢中书书》以写景与抒情为主,通过细腻的描绘和深情的抒发,将自然之美展现得淋漓尽致。《记承天寺夜游》和《武昌九曲亭记》则综合运用了多种表达方式,使得作品更具深度和广度,能够更全面地展现作者的思想和情感。

在群文阅读教学中,教师应紧密围绕统编语文教材的编排意图,以教材文本为核心进行拓展,注重挖掘文本间的内在联系和认知点。通过对比阅读,学生能够更深入地理解古文的语言特色和写作技巧,同时也能够领略历史人物的风采和人生智慧。

四、活动引领,增添群文阅读乐趣

只有在科学合理的情境中,学生才能实现深度学习,锻炼阅读思维。为深化学生对古代文学作品的理解和应用,在教学过程中笔者精心策划了“穿越时空的对话”群文阅读课堂实践活动。在这一活动中,学生化身为探寻历史真相的采访者,与历史上的文学巨匠苏轼、苏辙、陶弘景进行心灵的交流。

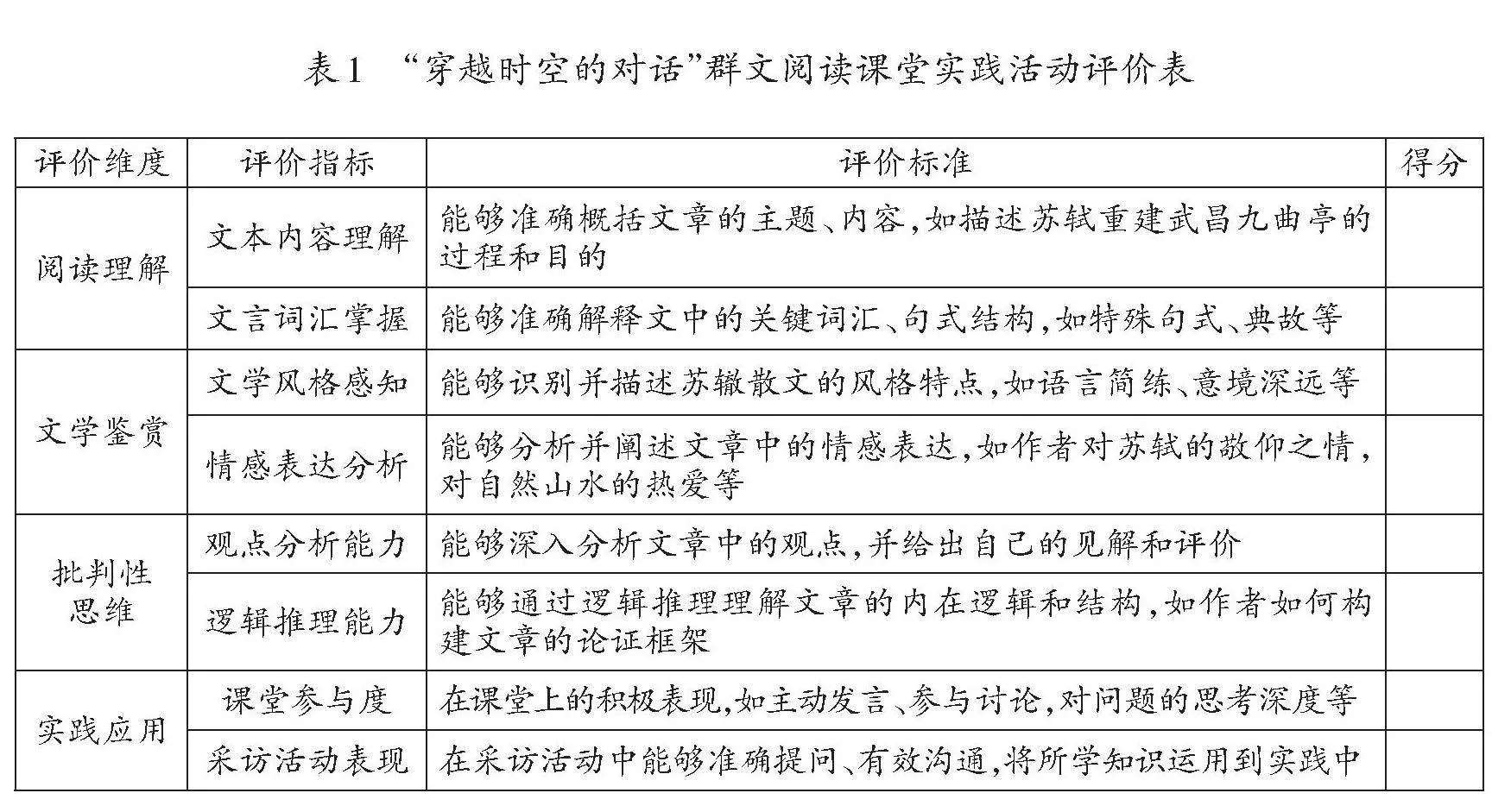

在活动中,笔者引导学生探寻这些文人墨客创作背后的故事和心路历程。通过深入研读相关文献,学生了解了苏轼在逆境中的乐观豁达,苏辙对自然景致的热爱与文字中的灵感之源,以及陶弘景独特的世界观察角度和内心的宁静深远。这一过程不仅加深了学生对古代文学作品的理解,更让他们领略到了古代文人的风采和精神世界。为更好地了解学生在课堂中的表现,笔者设计了评价量表,科学、规范地评价学生在活动中的综合表现(表1)。

借助评价量表,教师对学生的阅读理解、文学鉴赏、批判性思维及实践应用能力进行全面评价,确保活动的有效性和针对性。这一课堂实践活动不仅锻炼了学生的阅读能力、理解能力、表达能力等,还培养了他们的逻辑推理能力和实践应用能力。在采访过程中,学生需深入剖析作者的观点,提出自己的见解。这样的实践活动不仅锻炼了学生的批判思维,而且有效提升了他们的核心素养。

相较于单篇教学,群文阅读教学能巧妙组合与独创开发,为经典文本注入新活力。教师通过群文重组,能够发掘文本文化内涵,尊重学生的个体差异和需求,帮助学生拓展文化视野,增强文化自觉与自信,有效落实立德树人根本任务。

(作者单位:江苏省连云港市海州区教研室)