文献·形态·结构:《黑暗传》唱本整理研究举隅

[摘 要]《黑暗传》通常被认为是一部关于创世的汉族神话史诗,当下,它以两种文本样态留存于世:其一是唱本,即书面文本,其唱词书写与指示性符号形成了较为固定的格式形态;其二是歌唱表演文本,即口头文本,包括民俗活动中的原生表演和“非遗”语境下的舞台化表演。《黑暗传》唱本本质上是为歌手的歌唱表演服务的,上述两种文本同型同构,具有互文性关系。对它进行的“唱本文献学”研究从唱本走向歌唱表演,融合了文献学、民族音乐学、民俗学等学科的理念,对文献学而言既是学科内部的精细化研究,又是向外的跨学科研究。

[关键词]《黑暗传》 唱本文献学 形态结构 口头文本 互文性

《黑暗传》是汉族的一部关于创世故事的诗歌,其篇幅长大、内容丰富,被认为是“汉民族神话史诗”, 刘守华:《〈黑暗传〉:汉民族神话史诗》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年第3期。由其歌手在“打带诗”仪式中演唱,主要流行于鄂西北地区的神农架、保康、南漳、房县、竹山、竹溪、兴山等地。当下,《黑暗传》以书写(主要是七言诗句形式)和口头两种方式被传承和传播,并在这一过程中产生了众多版本。这些版本虽然篇幅长短不一,但主体内容基本一致,大体包括“先天”“后天”“泡天”“治世”四部分内容。

20世纪80年代初,《黑暗传》被神农架林区文化站干部胡崇峻发掘、报道后,在学术界引起广泛关注。40多年来,《黑暗传》研究方兴未艾,成果集中在唱词收集整理、汉民族神话史诗研究、源流探讨等方面,本文在立论之前先对此作一简述。

首先是唱词的搜集整理方面。1986年7月,中国民间文艺研究会湖北分会编印了《汉族长篇创世纪史诗:神农架〈黑暗传〉多种版本汇编》(胡崇峻、何伙作序),收录《黑暗传》多种原始资料,对其唱本的主要内容、流行区域、产生年代、传唱人、收藏地点都有记载,具有重要的文献价值。2002年4月,胡崇峻搜集整理的《黑暗传》由长江文艺出版社出版。另外,保康县文化馆干部宋进潮也一直在搜集整理《黑暗传》,其主编的《黑暗传》是对保康县民间多个版本的《黑暗传》唱本的整理汇编,2021年在同一家出版社付梓。

第二是史诗研究方面。1986年9月26日《文艺报》以“汉族首部创世史诗《黑暗传》问世”为题作了报道。后来,以刘守华先生等为代表的民间文学研究群体,对《黑暗传》进行了神话母题、汉族史诗等角度的研究,他们根据钟敬文先生“史诗体裁可分为英雄史诗和创世史诗(神话史诗、原始性史诗)”的理论框架,认为《黑暗传》不仅是一部流传于民间的叙事长诗,更是展现中华民族精神的一部汉族史诗。袁珂也认为“《黑暗传》足称汉民族的史诗而无愧” 刘守华先生在刊发于《长江大学学报(社会科学版)》2011 年第7期的《我与〈黑暗传〉》一文中叙述,1987年2月2日袁珂在给胡崇峻的回信中说了这句话。。当然,也有持不同意见者,认为《黑暗传》不是一部“史诗”,而“仅可视作长篇神话故事民歌”郑树森:《〈黑暗传〉是不是汉族长篇史诗》,《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》1990年第1期。。又如张春香表示“《黑暗传》不是汉民族创世史诗或神话史诗,而是我国历史变迁、民族融合、文化交流的一个缩影,是在不同文化互动交融过程中孕育的一个奇胎” 张春香:《文化奇胎〈黑暗传〉》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年第3期。。

第三是源流研究方面。刘守华在《〈黑暗传〉与明代通俗小说》《〈黑暗传〉追踪》等文章中,将《黑暗传》的文本与明代通俗小说《开辟演义》和《盘古至唐虞传》进行比较,对《黑暗传》的演唱习俗、文本构成、历史渊源直至价值评估有较为全面的论说。 刘守华:《〈黑暗传〉与明代通俗小说》,《郧阳师范高等专科学校学报》2001年第4期;《〈黑暗传〉追踪》,《汉学研究》(中国台北)2001年第1期。鄢维新等梳理了江汉区域内《黑暗传》的流传分布,并对该区域内流传的《黑暗传》《神仙宝鉴》《天星记》进行追踪分析,思考了三者间的联系,认为:“《黑暗传》《神仙宝鉴》很有可能是一个‘氏族’的两个分支……《天星记》兼有《神仙宝鉴》的‘七言’句式和《黑暗传》‘三起头+上下句’的特点。(这)似乎可以视为《神仙宝鉴》和《黑暗传》之外的第三种语言结构模式。” 鄢维新、黄超芬:《银汉迢迢问千古——江汉神话长歌概述》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》2021年第1期。

可见,已有的研究成果大多注重《黑暗传》的文学性、史诗性、历史性方面的探讨,尚未对《黑暗传》原始唱本的整理保存、影印校注有足够的重视,对《黑暗传》唱本的文献价值发掘仍显不够。如果“原始版本整理”只限于搜集整理者根据自己的认知对民间原始唱本进行“分割”和“编选”,后来者就很难真正窥探《黑暗传》的真实面貌。更何况,《黑暗传》的演唱常在民间的丧事活动中用于“打带诗”仪式,倘若剥离文化语境进行研究,也难谈对《黑暗传》进行整体性把握。另外,《黑暗传》于2011年6月入选国家级非物质文化遗产名录(证书现存放于保康县文化馆),近年来通过媒体的广泛报道,“黑暗传”文化在国内外产生了广泛的影响,其文化内涵也由过去的丧俗文化逐渐扩展至可供舞台表演的地方特色文化。鉴于此,笔者拟进一步对《黑暗传》作整体性研究,凸显《黑暗传》原始唱本的文献价值,把《黑暗传》置入活态化的传唱表演语境之中进行观照,以体现从“文化产品”(唱本)到“文化语境”(歌唱表演)的学术视点转换。

一、唱本文献——鄂西北的《黑暗传》唱本

在鄂西北地区的“歌师傅”群体中,留存有数量众多的《黑暗传》唱本。这些手抄而成的唱本既遵循着一定的书写规范,又充满创造力和想象力,凝聚了不同时期歌手和地方文人的经验与智慧。然而,笔者在实地考察中,发现这批珍贵的历史遗产正在逐渐散失,在民间自发状态下很难得到有效保存。因此,首先应把散落在民间的不同版本的《黑暗传》唱本收集、整理并保存起来,然后建立《黑暗传》系列唱本资源库,进而达到保护和传承之目的。

(一)《黑暗传》的主要内容和人物谱系

主要内容 《黑暗传》作为一部“汉民族神话史诗”①,所唱内容围绕的是汉民族创世神话,也涉及历史变迁、民族融合、文化交流等:首先,从黑暗老祖开始,依次叙述混沌老祖、江沽造水、石龙老母、盘古开天辟地、黑龙掀起三次洪水,以及昊天老母、石龙老母、鸿钧老祖退洪水的故事;其次,叙述伏羲女娲造人、天皇地皇人皇的功绩、三皇五帝八十女皇等故事;再次,叙述伏羲画八卦、女娲补天、神农尝百草、轩辕战蚩尤,以及少昊、颛顼、帝喾的功绩;最后,叙述尧、舜、禹的仁德和功绩。《黑暗传》在传承和传播的过程中虽然产生了众多长短不一的版本,但主体内容基本一致,即本文序段所说的四个部分。限于篇幅,这里仅依方学文②整理的一个版本,举开头不久的一段内容为例(可参看图1):

(“三句头”)金鼓一停我接板,先天原本气一团,清浊不分黑暗暗。

(“四扎尾”)当时什么都没有,只有一个老祖先。黑暗老祖是她名,无形无影无脸面。没有爹来没有妈,更无亲戚和六眷。古里古怪掌江山,不知过了多少年。③

① 刘守华:《〈黑暗传〉:汉民族神话史诗》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2003年第3期。

② 方学文,男,1965年2月生,湖北省襄阳市保康县马桥镇中坪村人,目前在尧治河村工作,整理了《黑暗传》唱本和多册孝歌唱本。

③ 鉴于《黑暗传》已经出版了多个整理本,本文只选择《黑暗传》的片段进行说明。相比其他长篇歌唱本,《黑暗传》篇幅更为长大,笔者正在带领团队对搜集到的几个版本进行影印校注,并在文献整理过程中进行多维度的研究,比如与《黑暗传》演唱者合作,对《黑暗传》唱本进行活态化保存,又如对《黑暗传》表演中的唱词、唱腔、锣鼓乐等方面作研究。

人物谱系《黑暗传》中提到的神话人物大概有上百位,这些人物在时间上相互关联,形成了谱系;他们之间的故事庞杂,如同参天大树的枝干茎叶,笔者据此设计了《黑暗传》的“人物谱系故事树”,由笔者的同事葛婷绘制(见图2)。

对这一“故事树”,可从历时、共时层面进行分析说明:在历时层面上,可以看到《黑暗传》中的各神话人物的关联和故事的发展脉络;在共时层面上,可以发现这些神话人物和故事内容的本质,即“先天”部分中的人物都在创造自然、寻找光明,“后天”部分中的人物都在改造自然,“泡天”部分中的人物都在拯救自然,“治世”部分中的人物都在追求和谐的自然与社会的谐和。

(二)从民间文献到唱本文献

唱本在传唱和传抄的过程中,不断产生新的文本;表演中的唱词一旦记录下来就变成唱本,在下一次表演之前,唱本又是新的历史文本。传世的《黑暗传》唱本是历史文本与表演文本的集合,具有多重文本性 杨民康先生认为,中国传统音乐文化研究拥有的多重文本关系簇包含了四个文本类型:当代共时研究文本、多元历时研究文本、共时态可读文本、共时态可写文本。参见杨民康:《音乐民族志书写——传统音乐研究的范式与分析》,上海音乐学院出版社2021年版,第85页。。那些书写成篇的《黑暗传》唱本,在传承过程中不断创新演变,形成不同的版本,汇集成极具特色的民间文献。

民间文献文献“是古今一切社会史料的总称” 杜泽逊:《文献学概要》,中华书局2008年版,第4页。,是“记录知识和信息的一切载体” 图书馆·情报与文献学名词审定委员会编《图书馆·情报与文献学名词》,科学出版社2019年版,第2页。。至于什么样的文献属于民间文献,则一方面要看其内容是否为记录民间社会生活,另一方面要看文献的整个生命过程是否与民间社会生活存在关系。 王蕾、叶湄、薛玉等:《民间历史文献整理概论》,广西师范大学出版社2020年版,第4页。与民间文献相对应的是官方文献或官修文献,比如董丛林认为:“‘官方文献’、‘民间文献’的肯綮,主要是在文献原始形态为‘官’属还是‘民’属,而非存藏处所,‘民间文献’的本质属性在其‘原始民属’。” 董丛林:《民间文献、地方文献的界定与利用》,《河北学刊》2018年第4期。《黑暗传》唱本流传在民间、使用在民间,与民众生活紧密相关,当属民间文献。而它作为民间文献的一个重要种类,本质上是为歌手演唱服务的,是对歌唱表演的一种规范。当然,能否唱好《黑暗传》亦是观众衡量歌手演唱能力的一种标准。鄂西北地区流传有许多版本的《黑暗传》唱本,唱词均按“三句头四扎尾”的固定形式(后文详述)书写,以此为基础形成段落、组合成篇章,是颇具地方特色的文化遗产,亦亟待保护。

唱本文献《黑暗传》唱本大多由民间歌手抄写,他们多先用零散的纸张(甚至各类产品的包装纸)写字,然后装订成册,自制封面,再写上姓名、抄录日期等信息。这些手抄唱本没有刊刻本那样清晰整齐,也没有公开出版的印刷品那样精美,大多呈现出“破旧”样貌,所记内容有时也掺入了抄写者的想象,与史料记载有出入,“错漏百出”亦不奇怪。但是,破陋的外表、错讹的内容正是民间文献的特征之一,也不会影响《黑暗传》唱本的文献价值。

从根本上说,《黑暗传》的唱本是为歌手的学习交流和表演实践服务的。在田野调查中,笔者深感《黑暗传》唱本和活态化的歌唱表演之间联系紧密。若能把二者结合起来,融合文献学、民族音乐学、人类学、民俗学等领域的理论,进行整体性的观照,当更有利于窥探“黑暗传”文化之全貌。近期,笔者对《黑暗传》唱本及其歌唱表演进行了研究,并利用现代技术对《黑暗传》唱本进行了数字化保存,同时对《黑暗传》歌唱表演进行录音、录像,做到纸质文本和音响文本同步保存。笔者在不断思考的过程中,初步提出“唱本文献学”的概念:唱本文献学的研究对象是民间唱本(主要以手抄本形式存在),属于本段前述的诸学科的交叉融合领域。具体而言,它要在田野调查的基础上,注重原始唱本的保存和活态化的歌唱表演,以及二者的互文性研究,最终走向歌唱表演的活态化、语境化研究。

(三)《黑暗传》唱本的整理保存

顾颉刚先生在《苏州唱本叙录》一文中强调:“歌谣、唱本及民间戏曲,都不是士大夫阶级的作品。中国向来缺乏民众生活的记载;而这些东西却是民众生活的最亲切的写真,我们应该努力地把它们收集起来才是。” 顾颉刚:《苏州唱本叙录》,载《顾颉刚全集14:顾颉刚民俗论文集》(卷一),中华书局2011年版,第288-289页。百年前的知名学者重视唱本的文献意义,当下也有必要重新审视《黑暗传》的价值。在中华传统文化复兴的时代背景下,为把散落在民间的《黑暗传》唱本收集、整理并保存好,建立《黑暗传》唱本资源库就显得尤为急迫和重要。 葛婷和笔者曾对鄂西北的孝歌唱本(手抄本)进行了调查研究,提出了孝歌唱本的研究观念与方法,强调鄂西北的孝歌唱本作为一类民间历史文献,具有重要的文献价值。对孝歌唱本的保存,可以在影印整理的基础上,进行唱本的活态化保存,即需要歌手的歌唱表演——这是从静态文献到动态文献的全方位的保存。参见葛婷:《观念与方法:郧西县孝歌手抄本调查研究》,《湖北工程学院学报》2021年第4期;葛婷、凌崎:《鄂西北的孝歌唱本》,《档案记忆》2021年第10期。具体来说,首先要在田野调查中尽量收集各种版本的《黑暗传》唱本,其次要用档案保存的专业知识和技术,对收集到的唱本进行分类、编排、数字化扫描处理,并撰写段落提要。只有在资料积累的基础上,把唱本和歌唱表演相结合,尽可能地把静态文献和动态文献接通,才能更加全面地释读《黑暗传》的文化内涵。

分类编排 对将《黑暗传》唱本进行文献档案典藏而言,物件的处理是最重要的一个步骤,其主要任务包括将档案里的各种原始文件分类、编排序号,并按档案的系列层级进行划分,现举例说明。比如《黑暗传》唱本“GL2022/01:MS001”,以冒号为界,前为典藏号,后为物件号。在典藏号中,“GL”是葛婷女士和笔者各自的姓氏首字母之组合,表示唱本典藏工作为二人共同执行,“2022”是典藏工作开始执行该唱本的年度,“01”是该年度执行该计划的序号;在物件号中,“MS”表示原件类型,即“手稿”(manuscript),“001”是该唱本的流水号。综合起来,意即“葛婷和凌崎于2022年度执行的第1个计划中编号第1号的唱本”。

数字化保存 《黑暗传》唱本本身的保存按照如下工序进行:第一,对唱本进行基本的除尘与清洁;第二,将唱本纸张整平;第三,移除所有不必要的装订文具或物品;第四,使用无酸性纸张影印;第五,使用无酸性材料保护并依序放入典藏盒。

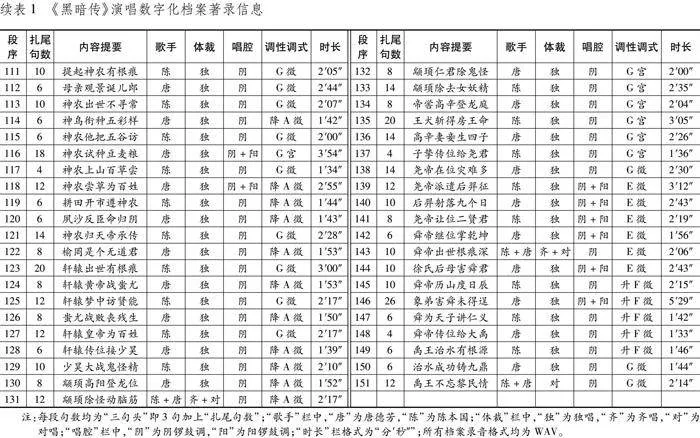

在对唱本进行数字化处理方面,笔者的主要设备是爱普生(EPSON)平台式全彩影像扫描仪,采用为典藏级档案设定的影像规格即RGB模式24位彩色、分辨率600像素/英寸、无压缩TIFF格式。 《黑暗传》唱本数字化保存由葛婷完成。她曾提出民间孝歌唱本(手抄本)的数字化保存方法,这同样适用于《黑暗传》唱本的数字化保存。参见葛婷:《观念与方法:郧西县孝歌手抄本调查研究》,《湖北工程学院学报》2021年第4期。与此同时,笔者邀请来自神农架的名歌手唐德芳、陈本国 唐德芳(1981年12月生)和陈本国(1978年2月生)两位男歌手都是神农架红坪镇人,他们擅长演唱《黑暗传》和其他民歌,常年在当地及周边地区的红白事中进行歌唱表演。演唱《黑暗传》(全套151段)并录音(著录信息见下页表1),音频采样率48000 Hz,采样深度24比特,采用无压缩WAV格式。在完成上述两项数字化保存工作后,所有文档均得到异地、异介质的妥善备份。

二、《黑暗传》的结构与唱词形态

正如前文提到的,传世的《黑暗传》唱本大部分是歌手自行抄写——这对应了那句“著作的人,大都是以唱歌为业的” 顾颉刚:《姚逸之〈湖南唱本提要〉序》,载《顾颉刚全集14:顾颉刚民俗论文集》(卷一),中华书局2011年版,第371页。。这些抄本的字迹常常模糊潦草,俗字、错字、别字较多,成行方式也有横行、竖行两大类。但无论如何,它们的唱段都遵循“三句头四扎尾”的固定形式(表1亦有提及),以此为基础去形成段落、组合成篇章——这种书写结构,也是“孝歌”作为地方性的文化知识的一种标志。 葛婷、凌崎:《鄂西北的孝歌唱本》,《档案记忆》2021年第10期。

(一)《黑暗传》的结构

段落结构 《黑暗传》唱本每句皆为7字。而所谓“三句头”指必用3句唱词起头,故也称“三起头”,其作用是引出下文,作为某一段(或某一篇章)的“内容提要”,因此其内容具有概括性、提示性特征。所谓“四扎尾”则指随后要写至少4句唱词才能结束,有时可以写到多达数十句唱词再结束(“扎尾”即收束结尾之意),比如《黑暗传》唱本的第57段结构是“3句+38句”,“至少4句”其实达到了38句。“三句头四扎尾”是“孝歌”的一种最基础的结构,一个“三句头四扎尾”就可以构成一个完整的段落或一首短小的歌,而一篇“本章歌”由数十个甚至上百个这样的段落组成。

篇章结构《黑暗传》的篇章结构是众多段落的连缀,如同一本章回体小说。以方学文整理的《黑暗传》为例,该唱本(包括“盘头”加上前述的四大部分)共有151个基础性段落 第1段是“盘头”;“先天”为第2至40段,“后天”为第41至60段,“泡天”为第61至93段,“治世”为第94至151段。,每个都按照“三句头四扎尾”的格式书写,连缀成一首长篇的“本章歌”。该唱本从段落结构到篇章结构,书写形式都清楚明了:每一段的“三句头”之后用“[XC凌崎A1.TIF;%55%55]”符号标明,提示在实际演奏中使用短板锣鼓;“四扎尾”之后(即段落结束处)以“[XC凌崎A2.TIF;%90%90]”符号标明,表示要演奏长板锣鼓。

《黑暗传》这种“三句头四扎尾”的形态结构(且已成为特征)是在悠久的历史传承和长期的表演实践中形成的。对其歌手而言,这是一种创作规范,已烙印在脑海中,形成了不自觉的书写形式和表演程式,“对歌手快速创作故事更有用” [美]阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局2004年版,第41页。。对整个观众和歌手群体而言,“三句头四扎尾”也已是一种集体无意识约定,并逐渐成为一种审美标准。

(二)《黑暗传》的唱词形态:以“三句头”为例

限于篇幅,这里只能以《黑暗传》唱本中的“三句头”的特征为重点,对其唱词形态的研究作一举例。对这些“三句头”,可以从词的字数、句数、句式、对仗、用韵 董维松教授总结出一套识别“词”的格式方法,虽说此方法主要是研究曲牌体音乐的,但完全可以用来分析《黑暗传》“三句头”的唱词特征。参见董维松:《词七、曲三、辨程式:一种关于曲牌音乐分析方法的研究》,《中国音乐》2009年第4期。等方面进行分析。

字数方面,“三句头”中的每句都是七言——这里指的是正字,当然也有的书写者会同时写下衬字(词)。

句数方面,顾名思义,必然是三句——这也是“孝歌”最具标识性的外部形态特征。

句式方面,不论是朗读还是演唱,都是“倒七字”,其内部的“分逗”是“前四后三”,而非称为“顺七字”的“前三后四”。董维松:《词七、曲三、辨程式:一种关于曲牌音乐分析方法的研究》,《中国音乐》2009年第4期。 这里随手举第2段的“三句头”为例:“金鼓一停|我接板,先天原本|气一团,清浊不分|黑暗暗。”“分逗”也称“词逗”,是“唱词‘顿逗’的简称。它是唱词句式内的节奏段落形式之一,是……根据内容意义和一定的程式规格而划分的并可加以顿歇的小单位” 于会泳:《腔词关系研究》,中央音乐学院出版社2008年版,第147页。。当然,民间歌咏唱词的七言句也以“倒七字”为主。

对仗方面,这些唱词因主要是民间歌手的书写,为了追求词意内容的连贯,很难充分兼顾对仗及其平仄规范。

用韵方面,一般都要押韵,如第1、2、4段的“三句头”分别押发花辙、言前辙、江阳辙。歌手认为押韵的词唱起来才顺畅,不押韵的拗口、不好听,被戏称为“翘腿子”。

通过上述分析可见,《黑暗传》的“三句头”的唱词在各方面都形成了相对稳定的形态。

三、《黑暗传》唱本的功能:表演前的指示物

既然唱本是为歌手的学习交流和表演实践服务的,其核心功能就是规范歌手的歌唱表演,故作为表演前的参照物,对表演有指示意义。因此,在研究《黑暗传》唱本的同时,也要注重《黑暗传》活态化表演的研究,唱本(书面文本)在这里与活态化歌唱表演(口头文本)同型同构,呈现出“互视”的特征,也可以说具有互文性。

研究唱本中的唱词大体上有两种方法:其一是剥离唱词语境的,也就是把它当作文学文本,注重研究它的叙事性;其二是带上表演语境的,即要结合歌唱表演的场合,以观察歌手如何通过表演把它转换成鲜活的文本。笔者不仅侧重于第二种,而且认为在面对唱本中的某些符号时,更需要结合表演的语境。民俗学家理查德·鲍曼的“表演理论”也强调文本研究的语境化,对此,杨利慧等学者评述道,与“以往民俗学研究领域中盛行的静态的‘以文本为中心’和‘以事象为中心’的视角不同,表演理论是以表演为中心(performancecentered),关注民俗文本在特定语境,尤其是情境中的动态形成过程” 杨利慧:《表演理论与民间叙事研究》,《民俗研究》2004年第1期;杨利慧:《语境、过程、表演者与朝向当下的民俗学——表演理论与中国民俗学的当代转型》,《民俗研究》2011年第1期。,而邹彦更指出“当作曲家把音符记录在乐谱上的时候,他所记录的一定不是一个个符号,而是他想要的声音” 邹彦:《作为声音的乐谱:一个以“读者”为中心的导言》,《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2020年第3期。。对《黑暗传》表演者来说,表演前的书面乐谱就是唱本中的唱词和某些符号——他们要通过歌唱,把这种书写的文本转换成一种口头文本。笔者在田野调查过程中也面对前述的两种文本方式,并认为二者相互影响、相辅相成:对歌手来说,书面文本加强了记忆并起到规范表演的作用,而表演后遗留的口头文本往往又成为书面文本的素材。民俗学家阿尔伯特·贝茨·洛德在谈到书面文本与口头表演的关系时也说:“……书面文本是由歌词构成的。这是一种特殊表演的记录,一种在非同寻常的环境之下的指令性的表演的记录。这就是许多地方许多歌手从最初的记录文本到现在的记录文本的经验。” [美]阿尔伯特·贝茨·洛德:《故事的歌手》,尹虎彬译,中华书局2004年版,第180页。在此,笔者举第19段为例,其段落结构是“3句+4句”,“三句头”之后写有前述的“[XC凌崎A1.TIF;%55%55]”符号,用来指示唱罢“三句头”要演奏一段短板锣鼓乐(牌子为“狮子磕牙”)作为“半终止”,段落结束处也如前所述写有“[XC凌崎A2.TIF;%90%90]”符号,指示要演奏同一个锣鼓乐牌子的长板来“扎尾”(即“终止”,歌手称“落板”),表明段落结束。 这些符号在《黑暗传》唱本中大量出现,它们和唱词连用,指示意义明确,笔者和合作者对此已发表过论述和分析。参见葛婷:《观念与方法:郧西县孝歌手抄本调查研究》,《湖北工程学院学报》2021年第4期;葛婷、凌崎:《鄂西北的孝歌唱本》,《档案记忆》2021年第10期。鉴于唱本的抄写者大多也是表演者,或至少是对《黑暗传》表演程序非常熟悉的人,他们已经熟谙这些符号的意义,对其用法达成了共识,在书写的过程中就会想到它们将如何指导歌唱表演。

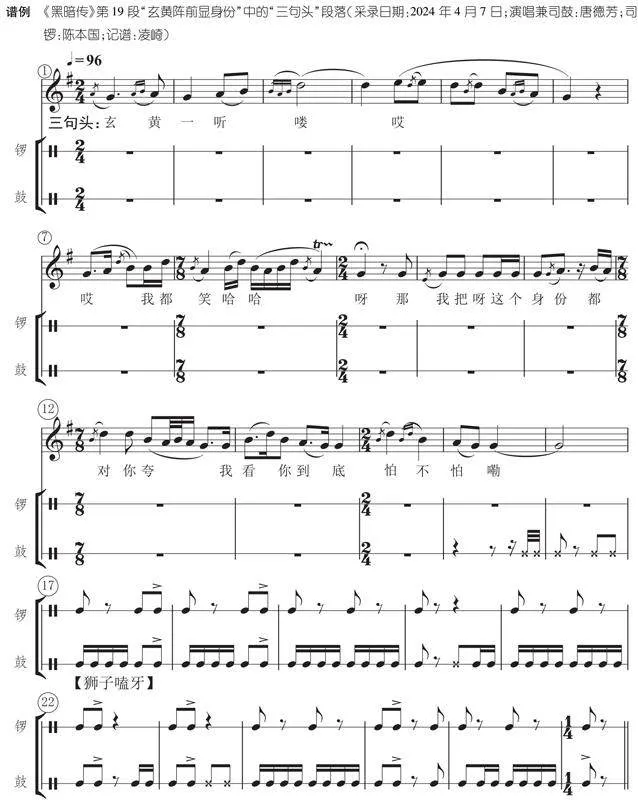

下页谱例是前文提到的唐德芳、陈本国根据这一段的唱词和指示性符号进行表演后,笔者所作的一次记录,是“描述性(descriptive)乐谱”,目的是让“局外人”(outsider)能更好地理解唱本。

可见,《黑暗传》的唱本(书面文本)呼应了歌唱表演中的口头文本的即时性、一次性、模糊性等特征,在形式和内容上与之同型同构,在民间互相影响,由此呈现带有互文性的关系。

谱例《黑暗传》第19段“玄黄阵前显身份”中的“三句头”段落(采录日期:2024年4月7日;演唱兼司鼓:唐德芳;司锣:陈本国;记谱:凌崎)

小结:走向表演的文献唱本学研究

大部分民族音乐学研究者都认为《黑暗传》是一部“汉民族神话史诗”,并一直以活态史诗的形式在民间传唱,尤其是在“打带诗”仪式中表演。在历代歌手的书写和表演实践中,《黑暗传》的唱词书写形成了“三句头四扎尾”的固定样式作为基础性的段落结构,这种结构也已成为其形态上最具标识性的特征。《黑暗传》唱本存活在民间,是一种重要的民间文献;以《黑暗传》唱本为研究对象进行的“唱本文献学”研究,融合了文献学、民俗学和民族音乐学等学科的理论,既是文献学学科内部的一种精细化研究,又属于文献学与其他[LL]学科的交叉融合研究。

如前文所述,《黑暗传》唱本与其他民间文献有所不同,本质上是为歌手演唱服务的,它作为歌唱表演前的“指示物”对传唱起到规范作用。因此,相关的研究工作也可以考虑把“文化产品”(唱本)和“文化语境”(活态化史诗传唱表演)进一步整合起来。进而言之,把《黑暗传》置入活态化的传唱表演语境中进行观照,最终从唱本的文献研究走向歌唱表演的活态化、语境化研究,才能真正把握其文化内涵。

本文系湖北省高等学校哲学社会科学研究重大项目(湖北省社科基金前期资助项目)“汉江流域传世民歌整理研究”(编号:21ZD112)、湖北省教育厅哲学社会科学研究项目“鄂西北传世孝歌唱本收集整理与数字化保存”(编号:21Q235)的阶段性成果。

作者简介:凌崎,湖北文理学院音乐与舞蹈学院副教授,艺术学博士,主要研究方向为中国传统音乐理论。

Literature,Form,and Structure:A Study on the Compilation of the Vocal Version of The Legend of Darkness

Ling Qi

Abstract:The Legend of Darkness is usually considered a mythological epic about the creation of the Han ethnic group.At present,it is preserved in the world in two textual forms:One is the vocal script,which is a written text that forms a relatively fixed format with the written lyrics and indicative symbols;the second is singing performance text,which refers to oral text (including native performances in folk activities and staged performances in the context of intangible cultural heritage).The singing version of “The Legend of Darkness” is essentially designed to serve the singer’s singing performance,and the two texts mentioned above are of the same type and isomorphism,with an intertextual relationship.The study of “vocal literature” on it has shifted from vocal books to singing performances,integrating the concepts of literature,ethnic music,folklore and other disciplines.For literature,it is not only a refined study within the discipline,but also an interdisciplinary study outside.

Keywords:The Legend of Darkness;the philology of singing;morphological structure;oral text;intertextuality