协同与重塑:AIGC时代中华传统书画艺术的传播策略

[摘 要]生成式人工智能的异军突起为中华传统书画艺术的传播带来了新契机,其内容生成能力协同参与并重塑了书画艺术传播的表达方式,由此也成为后者在新技术语境下创新、重组的强劲动力。基于此,可从传播的方式、内容、技术、美育、内在价值等方面提出创新策略,并思考其中潜藏的隐患与危机,以期有助于提升中华传统书画艺术的传播力。

[关键词]AIGC 中华传统书画艺术 人工智能生成艺术 美术传播

自2023年(被称作“AI大模型元年”)以来,AI模型及其应用软件呈现出爆发式增长趋势。据国际知名咨询机构“国际数据公司”(IDC)预测,2024年全球将涌现超5亿个AIGC(AI generated content,人工智能生成内容)类的新应用。 叶子:《2024 AIGC应用十大趋势发布——智能化应用将出现爆发式增长(AI前沿观察)》,《人民日报(海外版)》2024年1月19日第8版。AIGC正在融入人们生活与工作的各式场景,使其从“+AI”走向“AI+”,重新定义着这些场景虚实融合的新范式,使知识的生产、研究,以及文化艺术传播的方式等发生了突破人们过往认知的变革。面对如此态势,于我国历史悠久、光芒璀璨的传统书画艺术而言,其在AIGC时代的传播所面临的既有需要紧抓的新机遇,也有前所未遇的新挑战。

一、“AIGC+”:人机协同赋能中华传统书画艺术传播的新契机

我国传统书画艺术源远流长,在延续几千年的发展历程中,涌现出无数书画大家和传世名作——这些名家或开山立派,或独树一帜,相关作品亦因艺术造诣高超而引得海内外无数人竞相追捧。随着科技的进阶,传统书画艺术如今也衍生出许多新的传播样式。而人机协同的AIGC技术的问世及应用,必将助推传统书画艺术传播迎来新契机。我们至少可预见其在以下这些方面将有所作为:

首先,AIGC可带来优质的私人定制服务体验。例如,AI绘画软件/图像生成模型Stable Diffusion(直译为“稳定扩散”)在模型层面的创新、良好开源社区 开源,即开放源代码,指任何人都可以学习其源代码并在此基础上修改与扩充。开源社区又称开放源代码社区,一般由拥有共同兴趣爱好的人组成,是根据相应的开源软件许可证协议公布软件源代码的网络平台,同时也为社区成员提供一个自由学习交流的空间。氛围的形成、模型开源后为训练AIGC模型投喂的规模庞大的原材料数据集,以及在此基础上的大量二次开发,为之后“文生图”领域的应用软件、插件的拓展提供了技术保障。至2022年,AIGC技术已具备将文本转为图像的能力。也就是说,无论是书法还是国画,其创作和传播皆已被AIGC全面覆盖,系统可依循用户输入的文本提示词智能地生成不同主题、不同风格的具有“中国风”的定制字体和绘画,且其最终智能“创作”的作品在笔触、布局、抓形、配色、表现力等方面皆可达到中等偏上水平。这一情况已不再仅出于想象、科幻或实验,而是已切切实实被应用到了日常工作、学习中,让用户真正体验到了专业、丰富的优质服务。

其次,AIGC可为跨文化的无障碍交流提供有力支持。对AIGC绘图技术及工具的使用并不局限于特定国家和地区,也不仅限于特定人群——不只是艺术家,任何对书画艺术的生产、传播有需要的组织或个人都已有了机会。这种开放的态度既保证了“投喂”给相应AIGC软件的开源跨模态数据库的书画艺术作品的多样性和丰富性,也是各文化相互交流合作的基础。以AI绘画工具“中道”(Midjourney)为例,国内已有各类专业或非专业人员运用此平台的智能技术,立足文化本位,融合海外文化元素,生成充满“国风”色彩的书画作品,引来大量外国网友的关注与收藏,提升了中华传统书画艺术的国际感召力。

再者,AIGC可助推传播方式上的创新型交互。互联网的飞速发展带来了内容消费量的激增和数字世界内容的巨大缺口,仅靠工程师、艺术工作者等原本拥有书画创作能力的专业人士进行“生产”与传播的渠道已不尽合时宜;AIGC对使用人员要求的低门槛,及其在提示词作用下数秒钟内快速生产多幅作品的高效率,有效缓解了传统书画艺术在网络上传播时数量“短缺”的问题。另外,给AI参与创作、传播传统书画艺术(风格)作品发出指令的,正在从专业的书画家转变为非专业的参观者或用户,即从作者变为观者。与录入模型中的已知、可控的书画作品不同,经过AIGC二次“发散”的书画作品被观者施加了更多不可预测的个人影响——这种允许观者深度参与的传播方式当更能增加众人的好感度和作品的流传度。

二、守正创新:AIGC融入中华传统书画艺术的传播策略

在过去的一百多年里,西方文化的强势介入与新技术的猛烈冲击使传统书画艺术“生态”遭受重创,中华传统书画艺术品在全球市场上的价值似乎仅体现在拍卖会上一年高过一年的成交价格。如今,随着我国国力日渐强盛,在AIGC技术的“加持”下,作为中华文化最具代表性的形式之一的传统书画艺术的从业者应实时洞悉这项技术促成的各种变化,在坚持中华传统书画艺术美学原则和特色的“守正”前提下,力促其在新环境下的传播创新。笔者认为,这至少可涉及或说须留意到以下几个方面。

(一)沉浸体验的黏性互动

对传统书画艺术而言,过去很长一段时间内的传播是以一种单向的简单陈列方式为代表的,其间很少会产生如人与人之间日常社交般的无障碍互动交流——被展陈的书法、国画等类别的艺术品是“沉默”的,需要观者花费一定的时间独自慢慢品味其中的细节,揣摩其所蕴含的情感与意境,而无法与它们直接“对话”。AIGC技术的加入则完全改变了这种单一、“乏味”的传播方式,增强了观者与传统书画作品之间的互动性,也提升了观者的体验水平。在这方面,目前已可见一些有代表性的“互动”的产品/服务案例。

例如,2024年1月在苏州高新区进行的“AI黑科技体验展”中设置的“书法机器人”受到了观众的高度关注,“AI书法家”的现场挥毫泼墨赢得了众多观展者的喜爱。体验者只要在特定的AI学习机上选择自己喜欢的贺词,AI书法机器人就会在系统的控制下,依从指令提笔蘸墨、书写祝福,完成用户的“定制作品”。 张冰晶:《年味满满!AI书法机器人喊你来接龙年“福”气》,百度“百家号”之“扬子晚报”,2024年1月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789343364285941708,访问日期:2024年6月28日。这种互动性打破了前述的“静态”,在满足使用者个性化追求的同时,还可巧妙地调动其学习传统书法的主观能动性,从情感上加强用户黏性,将用户与传统书法技艺紧密联结起来。

又如,2023年11月,广州画院主办的“AIài”艺术作品展中也包含了AIGC 与传统书画艺术交融的尝试。四个月后在上海宝龙美术馆开展的“花俊:他山我山”则进一步展开与AIGC的“对画”。该展览并非传统意义上的个人国画展,其展出作品不乏艺术家借用AIGC技术创作的,且可以与观众互动,所以是一次艺术实验展。在该展览开幕之前,主创者还利用文生视频模型Sora预先建立了一个包含该展览中所有作品数据的“花俊特色山石画作数据库”。这样,当观众将观展所感的相关联想词汇作为提示词输入命令栏后,AIGC就会仿佛“化身”为“花俊分身”,对下达指令者进行回应并开始“创作”,即按照设定好的算法和生成路径对已存储的数据加以计算、提取,然后生成新的、富有花俊个人风格的笔墨绘画作品。 刘玉涵等:《当传统水墨遇上人工智能:花俊“对画”生成式AI》,百度“百家号”之“潮新闻客户端”,2024年3月6日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1792735147379682176,访问日期:2024年6月28日。

再如,百度旗下的“飞桨文心一格”同样是一款颇有代表性的AI绘画应用软件或说工具。位于其“底座”的文心跨模态大模型ERNIEViLG2.0是目前全球参数规模最大的AI绘画大模型,可辅助有设计需求和有创意的人完成多种风格的创意绘画。即使是没有美术功底的人,也只要将想要创作的图画的提示词输入界面创意栏,如输入“烟雨江南,穿越时空,细腻,精致,写意山水”之类,绘画风格选择“智能推荐”,再点击“立即生成”,即可获得若干“中国风”绘画作品,并可进一步对其中一幅作更为详细的编辑——这些编辑工作也都有AI介入,包括艺术字使用、图片扩展、图片高清化、涂抹清除、智能抠出、图片叠加等功能(见图1)。而在作品输出界面,系统还给出了应用场景,可将最终作品“落地”于各种周边产品的定制,例如:高清玻璃质感手机壳、内彩马克杯、纯棉环保帆布包、水晶绒抱枕,等等——虽然这些产品都是需要用户付费的,但它的确可以将与AIGC互动所得的国风绘画艺术作品浸入现代日常生活,在无形中强化用户黏性。

(二)跨界思维的多维发散

在当今快节奏的生活中,让人们专门腾出一整段时间去欣赏、品味字画可能并不容易,其中还涉及个人的兴趣爱好、知识积累与文化修养等因素,所以传统书画艺术的传播,特别是在年轻群体中的传播,与各种风格的漫画、艺术字体等相比,受欢迎程度并不太高。而AIGC可将传统书画艺术与广受当代大众欢迎的文学故事、动画、影视、短视频、文创用品等进行跨界融合,这显然可以让传统书画艺术提升“曝光率”,从而更容易有机融入当代大众的生活世界。

例如,《千秋诗颂》是我国首部由AI生成的水墨“国风”动画片(见图2),它将传统水墨绘画、书法艺术与文学典故、动画思维融为一体。该片由AI数据大模型来支持每一帧画面的生成——这些依托“央视听媒体”大模型、基于海量的相关精准数据生成的画面,能够准确把握水墨、工笔等技法的传统风格和意蕴,令整部动画片在宣传中国古诗词的同时,还能让故事中展现的建筑、酒具器皿、摆件、人物、山水以及书法配字都饱含华夏韵味,由此能够潜移默化中影响观者对传统书画艺术的理解和审美。

又如,2023年获得第三届巴西Tietê国际电影奖实验短片单元最佳影片提名的《龙门》(Dragon Gate)是一部由中国传媒大学动画与数字艺术学院DigiLab实验室使用原创生成式人工智能技术创作的动画短片(见下页图3)。该片以传统“水墨为媒,以纸、笔、墨的极致简约、浓淡转化的轻灵飘逸契合‘侠’所代表的自由无束的精神意象” 《中传创作国内首部AIGC水墨动画〈龙门〉获巴西Tietê国际电影奖提名》,中国传媒大学网站,2023年11月23日,https://xuanchuanbu.cuc.edu.cn/2023/1124/c770a214140/pagem.htm,访问日期:2024年6月30日。,为此,创作团队训练了人工智能模型“墨池”(Inkstone)用以丰富、补充笔墨细节,最终生成叙事动画的效果。

同年,国家大剧院在建院16周年之际,组织了“艺·境——国家大剧院数字艺术展”,展区内布置的VR一体机亦搭载了VR播控引擎和AIGC视频生成技术。展览通过全息技术的运用,将晚清画师沈蓉圃的工笔写生戏画像《同光十三绝》作了生动展现;现场还设置了一种新型动态海报,每当摄像头捕捉到人脸时,海报上的人物就会“复活”,再现小说中的经典片段。由此,科技与书画艺术得以灵动地结合。 《亮相国家大剧院数字艺术展 新壹科技AIGC为艺术“焕新”》,网易新闻,2023年12月26日,https://m.163.com/news/article/IMT3TEDJ00019UD6.html,访问日期:2024年6月29日。

(三)技术驱动的先锋尝试

世人皆爱尝“鲜”,而AIGC即是近两年最为热门也最能激发人们猎奇心态的技术应用之一。可以说,借此东风,与AIGC的联动,拉开了中华传统书画艺术在这个新技术时代传播的序幕。经过长期学习和训练而生成的AIGC,对传统书画艺术之继承、创新与传播而言是协助和反哺,亦是提升艺术生产效率的一种可行手段。比如,“2023中国光谷人工智能AI艺术展”上发布的6米长卷《光谷十景》便是由AI创作的——在40天时间内,借由输入系统的北宋屈鼎《夏山图》、唐代李思训《江帆楼阁图》等多位唐宋水墨大家的作品素材,AI自主创作、生成了这幅“国风版”的科技新城水墨画像。 《国内首个AI科技新城画像——〈光谷十景〉发布》,湖北日报网站,2023年9月1日,https://news.hubeidaily.net/pc/c_1767639.html,访问日期:2024年6月29日。

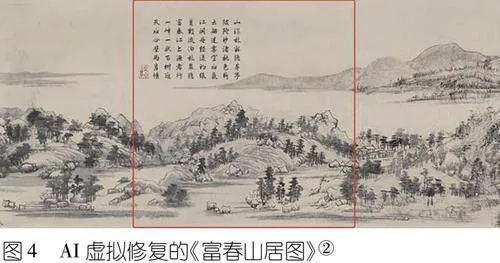

AIGC技术的魅力还体现在了书画作品修复领域。例如,不同于以往基于纸本的工序繁复、用时漫长的人工修复和现代常见的图片、视频、音频等资料的简单数字修复,百度文心大模型可将《富春山居图》损毁的部分进行AI虚拟修复,其间还可以接受用户的各种想法和修复指令,据此创作出属于每个普通人的“私人定制”的修复版《富春山居图》(如图4)。从其修复的效果看,有行家评价道“与现存真迹风格一致,光线风格统一,山水脉络和谐,不仅符合原画审美特点,视觉上还同样具有观赏价值” 参见杨铭:《AI复原600年传世名画,李彦宏要用AIGC颠覆内容行业》,百度“百家号”之“极点商业评论”,2022年7月22日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1739062321431561673,访问日期:2024年6月30日。

AIGC技术在展览传播上也取得了很好的效果。例如,在2023年第30届中国国际广告节上,“气韵再生”互动装置以中国古典绘画为表现内容,高度体现出当代新媒体和参观者行为之间的互动,颠覆了人们对参观古老书画艺术展览之方式的固有认知,使其得以生动体味传统书画艺术的独到之处和AIGC时代的前沿艺术创造力。名称富有中华美学意蕴的多个不同板块 如“三生万物”“幻境之纱”“指尖灵犀”“艺道启才”“青韵绘世”“茶韵悠然”“丹青墨语”“审美书页”“笑傲江湖”“气韵再生”“羽迹回归”等。见《AI浓度100%的中国古典绘画AI模型“气韵再生”亮相中国国际广告节》,“投石科技”搜狐账号,2023年11月20日,https://www.sohu.com/a/737798780_100134427,访问日期:2024年6月30日。的AIGC装置展示,打破了各感官的体验隔阂,使受众感受到传统书画艺术精髓在被注入AIGC的活力之后焕发的新时代光彩。

另外,深圳“创业之星”项目团队训练的“AI书法家”,经过8万多张图片、6千多个汉字 《AI智能科技,如此简单的操作就让你有机会成为王羲之》,百度“百家号”之“深圳市设计艺术与联盟”,2018年9月21日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612179116243545776,访问日期:2024年6月30日。 的数据投喂,建立了520个汉字模型,其构建的算法模型、服务器架构、字库云调用和识别功能等,为AI创作或辅助书法家创作、开展AI书法教育培训等提供了技术保障。该AIGC应用在为使用者提供优质的字体素材、为书法家激发创作灵感的同时,也为书法的传承与推广拓宽了道路。

(四)融合AIGC的美育传承

传统书画艺术的传承是其传播事象当中极为重要的领域,而AIGC的介入也为美育的与时俱进和书画艺术的健康承续开拓了崭新的通道。目前,传统书画艺术结合AIGC方面的美育实验和实践对大部分人来说似乎还较为陌生、遥远,但这无疑是传统书画艺术在新一轮产业和技术革命中实现复兴,能被大众广泛接纳、喜爱的一个关键所在,更是传统书画艺术传播方面当前亟需补足的短板。

关于AI书法美育,有的地方已经开展了相关实践。例如,广州就“从娃娃抓起”,在南沙区内12所中小学试点“AI+书法”“AI+美术”“AI+劳动教育”等方面的课程。就相关的教育场景展示活动来看,在南沙区莲塘小学低年级硬笔书法教学展示现场,AI决策、多模态交互等技术的应用可以配合教师进行课堂书法讲解、训练指导和综合评估,演示某个汉字的发展演化、作为单字和偏旁时的不同写法,扩展对以该字为偏旁的若干汉字的认识,并借助课桌上的写字板,对学生书写文字作一对一的教学、分析,对比前后书写结果的进步和不足,帮助学生直观认识并纠正书法练习过程中的各种问题。 《聚焦现场:AI为教学插上“智慧”翅膀》,原载“东方网”,转自“中国日报网”,2023年4月26日,https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202304/26/WS6448ee45a310537989371ced.html,访问日期:2024年6月29日。AIGC“内化”传统书法艺术美育教学的类似案例还有很多,如:北京通用人工智能研究院开发的通用智能人“通通”(Little Girl,直译“小女孩”)在硬笔书法等形式的素质教育上落地应用;北京还有高新技术企业打造AIGC中小学书法教室装备,将线上教学与现场教学有机结合;还有的企业开发出新一代AI练字笔,将AI书法应用加载于电子产品上,“针灸式”解决书法训练中的各种疑难杂症;中央美术学院召开的“AIGC:数字世界的未来”论坛上,有嘉宾分享AIGC与书法艺术融合的实验性成果《水曰》作为作品案例;使用AI生成书法字体的竞赛也已出现(如AI社区平台TinyMind策划的“GAN实战”);等等。可见,书法教育的各层面都在极力引入AIGC的应用,帮助师生更精准地掌握知识和技能,提升传统书法艺术人才的素养。

此外,还有各种话题涉及传统书画传播、美育与AIGC相融合的论坛、峰会。诚然,关于AIGC与艺术传播绑定的程度,当前人们的看法见仁见智,不过可以肯定的是,各企业、高校在AI数据大模型基础上创作的各种实验作品,AIGC教学应用方面的实践案例,以及在该技术视角下对艺术传播未来发展新趋势、新路径的展望等,已足以使人们更深刻地认识到AIGC在传统书画艺术传播中的应用方式、作用和价值,也令相关人才储备和技能施用不断加强。

(五)内在价值意蕴的挖掘

信息传播技术及其应用方式发展迅猛,未来甚至可能在视觉、听觉基础上添加嗅觉、味觉、触觉等感官维度形成多项叠加的刺激。但传播要想真正走入人心,仅有技术层面的手段还不够。就今日AIGC赋能的各应用领域而言,我们仍需要作为内在情感价值创造者的人在保持形式新颖的基础上,努力创作出集艺术个性与思想深度于一体的、充满感染力的特色书画艺术作品。

于国人而言,传统书画艺术凝结了文化气韵的精华与刻进国人基因中的自豪感,其一笔一画皆源于内心的热爱,这种信仰的力量是难以捉摸但又真实存在的。墨线运笔、干湿转化间,既可以是一气呵成、直抒胸臆的诗书撰写,也可以是对山水、花鸟、草木、虫鱼、人物、房屋、陈设、器物的生动画卷之细腻勾勒;既有文人墨客的情趣品位,也有世俗生活的烟火气息;既能展现作者的复杂内心与真实情感,又能引发观者的同频共振乃至明心见性;既崇尚百家争鸣的恣意表现,也会随时代变迁不断自我革新,萌发新的令人着迷的芬芳,触动广大受众的心弦……或许传统书画艺术的价值意蕴正在于此。值此AIGC加速渗入文化创意各领域之际,传统书画艺术的创新传播当恰逢其时。比如,AI在与观众互动时,会接收到反映观者内心需求和情感意趣的相关数据,并通过对预先输入的传统书画艺术作品数据进行分析、计算,挖掘出其价值意蕴,然后与接收到的需求信息相匹配,从而一键生成“定制书画作品”——这由此实现对体验者的有针对性的信息传递,增加了传播的趣味性和共情效应,进而激起观者的好奇心,促使其不断探索传统书画艺术世界。

三、洞察及反思:AIGC时代中华传统书画艺术传播面临的隐患与危机

从某种意义上说,本轮AIGC技术革命浪潮较之以往任何一波技术革命都更具颠覆性:它不仅体现在技术与生产层面,更渗透到创意思维层面,对内容的创新和艺术的传播产生强烈影响。兼具“客体”(作品)与“主体”(作者)双重属性的AIGC,在缺乏伦理、政策等约束的情况下,很可能会带来深层的忧患与潜藏的危机,需要我们予以警惕、洞察与反思。具体说来,包括以下几个方面。

(一)关于内容侵权的争议

AIGC技术离不开基于庞大数据库建立的多模态大模型,这种经过专门训练的特定领域“最强大脑”,虽然体现出信息的丰富度和全面性,但更具体地看,其所“创作”的艺术作品,是根据输入的提示词,对海量数据进行集中筛选、分解、杂糅、拼凑的产物,因此其间难免会产生一些问题。在此“创作”过程中,首先会遇到所选用的素材资料是否受到版权保护的问题。从全球范围内看,目前已知的AIGC模型训练所用的数据库中,有一定规模的训练素材在部分西方国家的司法实践中被认定是可以合理使用的,但是其间仍会存在与我国著作权法相违背的情况,因此仍容易产生版权纠纷。第二,AIGC工具是人机协同的,即由人主动发出指令,再由系统算法对现有素材做二次“搅拌”、重组——但此类操作大概率会造成“作品”雷同,如在造型、配色、特效、配乐等方面表现得与原创作品素材“实质性相似”。对传统书画艺术及相关演绎作品而言,这些忽略出处和原创者以完成“创作”的做法,在国际传播过程中也容易导致关于版权归属问题的争议。如果涉及商业化使用,甚至必然会产生一系列侵权问题,乃至“反噬”到对AI发出创作指令、具有独立法律人格的人身上。第三,由AI通过拼凑式“创作生产”生成的“作品”严格来说只是AI算法对现有若干作品在形式上的复杂调整,并不具有绝对的原创性,更缺乏独立思考与情感表达,因此AI的“艺术创作”能否被定义为“作品”也尚无定论。

(二)艺术个性的消解

据《2024 AIGC应用层十大趋势白皮书》所示,生成式人工智能本质上是一个被用户使用的算法服务, 参见欧阳宏宇:《数据缺陷、受人蛊惑让AIGC变“坏”了?专家:可用模型监督模型》,百度“百家号”之“封面新闻”,2023年12月28日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1786491886535139442&wfr=spider&for=pc,访问日期:2024年6月30日。 它以大模型驱动,需要经历模型训练才可上线服务。构成算法服务的条件包括算力、数据、算法、生态和人才等方面。其中,除了人的因素,数据和算法显然也比较容易成为“诱发”生成内容品质问题的环节。对有关传统书画的内容生成来说,AIGC的运算方法与数据生成方式决定了其书画艺术“作品”必然会将业内专业人士追求的个性化美学表达转译为一般化的艺术审美标准。显然,固化的模板、似曾相识的拼搭容易滋生内容同质化的危害——虽然这或许看似为用户提供了无限丰富的可供选择的“作品”,还能进行互动,给予贴心、专门的“定制服务”,不过,就笔者观察到的AIGC技术发展现阶段情况而言,很多AIGC“作品”实际上早已背离了传承、发扬传统书画艺术的真谛。当创作者的真情实感这个核心内容被剥离,只剩下空洞的形式和无限套用的公式时,传统书画艺术传播的根本意义恐怕也将随之烟消云散。

(三)对书画人才的取代?

AIGC在绘画领域的瞩目成就与对该技术可能引发的不良后果的担忧形影不离,有悲观者认为,书画艺术领域的大批从业者,尤其是从事书法和国画创作的人恐怕将逐渐被AI所替代,而就业市场的萎缩也将带来其上游学校相关学科和专业的削减、淘汰。但回望历史,技术与书画艺术的融合从未缺席——不同于西方的鹅毛硬笔,我国的毛笔正是基于“以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被” 桂馥《义证》:“古之笔,不论以竹以木,但能染墨成字,即谓之笔。秦吞六国,灭前代之美,故蒙恬得称于时。蒙恬造笔,即秦笔耳。以枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被,所谓苍毫也。彤管赤漆耳,史官记事用之。”参见汤可敬:《说文解字今释》(一),上海古籍出版社2018年版,第417页。的工艺技术制作,进而衍生出独具特色的中华传统书画艺术的。即使后来出现了可拷贝真实场景的照相技术,传统书画艺术依然以其独有的艺术韵味被传承至今,更传播至海外,广受大众欢迎。AIGC同样也是一项技术和一种工具,只是较之从前更富智能:无论是笔还是照相机,从某种意义上说,都仅是在为留下影像提供便利,而AIGC只需用户发出指令即可,大大降低了使用难度。

由此看来,真正有想法、有创新思维的书画艺术传承人或传播者是很难被AI完全取代的,而正是他们推动着书画艺术持续前进。从目前各种AI作图软件的原理来看,AI尚不具有感知力,要靠对被大量投喂的人类作品的学习、复制才能输出传统书画风格的作品;对用户输入的创作提示词,AI也会因为其描述的详细与否而在图像生成的水平方面有所差异——指令越清晰,描述越详细,生成的图像才越有生动自然感。而这种依托数学公式和对输入数据的重组被“创作”出来的“作品”,仍是由人来最终作出选择的——这充分说明,AIGC只要还是人的创作辅助工具,无法如人一般具有独立的思考能力和情感,只能根据人的意志“亦步亦趋”,就并无实际的创造力,更乏艺术的张力。因此,我们认为,至少在今后相当长一段时间内,AIGC难以完全占据传统书画创作中的主导地位。

结 语

中华传统书画艺术自诞生起就注重与当时的先进工具、材料和技术的融合,并且不断改革自身以适应环境的变化。如今,AIGC的异军突起再次为传统书画艺术的传播送来了契机,如:将传统的传播方式从单线静态领域延伸至定制交互体验领域,大胆地将创作的主动权移交到观者手中,增强观者参与创作的体验感和深入探索传统书画艺术的兴趣;与各种计算机动态编辑技术、动态媒介显示技术等相互搭载,将书画艺术传播拓展至互动媒体和影视媒体领域;举办各类“AI+”书画艺术课程、成果展览和会议,在新的智能化的教学/培训氛围中,培养年轻一代对传统书画艺术的审美能力,从而协同重塑书画艺术传播的具体表达方式;等等。传统书画艺术传播只要在AIGC的新技术语境下善于应对挑战、规避风险,则必将获得创新、重组的强劲动力。

作者简介:王璇,常州大学美术与设计学院副教授,校聘学科教授,艺术学博士,主要研究方向为设计艺术历史及理论、环境艺术设计。

Collaboration and Reshaping:Communication Strategies for Traditional Chinese Calligraphy and Painting Art in the AIGC Era

Wang Xuan

Abstract:The sudden rise of AI generated content(AIGC)has brought new opportunities for the dissemination of traditional Chinese calligraphy and painting art.AIGC has collaborated and reshaped the dissemination and expression of calligraphy and painting art,thus becoming a powerful driving force for innovation and recombination in the context of new technologies.Based on this,innovative strategies can be proposed from several aspects such as dissemination methods,content,technology,aesthetic education,and intrinsic value,and the hidden dangers and crises can be considered,in order to help to enhance the dissemination power of traditional Chinese calligraphy and painting art.

Keywords:AIGC;traditional Chinese calligraphy and painting;artificial intelligence generative art;fine arts communication