安徽省县域人口出生率空间格局演变及影响机理

摘要:人口出生率是衡量人口再生产状况的重要指标,对区域可持续发展具有深刻影响。基于第五、六、七次人口普查数据,综合应用空间自相关、地理探测器等方法,探讨了安徽省2000年至2020年县域人口出生率的空间格局演变及影响因素,并基于“生育意愿—生育行为—生育水平”的视角分析其影响机理。结果表明:(1)人口出生率空间非均衡性明显,其空间格局经历了“东南向西北梯度递增—北高南低—‘U’型低值区与倒‘C’型高值区南北相邻分布”的变化过程。皖北、皖西多数区县出生率经历了较为迅速的先增后减的过程,而皖中和皖南多数区县出生率持续下降。(2)人口出生率存在着显著的空间正相关性,集聚态势先增强后减弱,局部空间关联类型始终以高-高集聚和低-低集聚为主。(3)人口出生率的重心总体位于几何中心的西北方向,呈现先向西北再向东南方向移动的趋势。(4)因子探测结果显示地域文化以及城镇化水平为主要影响因素,城镇居民人均可支配收入、15~49岁育龄妇女比重、老年抚养比、商品房平均销售价格驱动力次之;交互探测结果表明安徽省县域人口出生率的空间分布格局受到经济、社会、人口以及文化多种因素的综合影响,其中,双因素交互作用的驱动力均比单因素独立作用时更强。研究结论可为地方政府差异化生育对策的制定提供参考。

关键词:人口出生率;空间分异;安徽省;地理探测器

中图分类号:K901.3 文章标志码: A 文章编号:1001-2443(2024)05-0430-11

前言

人口(粗)出生率是指一个时期内(通常为一年)一个地区活产婴儿数同平均人口数的比率,它是衡量人口再生产状况的最重要的指标之一。自20世纪70年代初“计划生育”政策实施以来,中国人口出生率不断降低[1]。虽然“全面二孩政策”实施后我国出生率有所上升,但2018年以后又出现回落的现象。第七次人口普查(以下简称七普)数据显示,2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3,远低于2.1的人口自然更替水平,生育状况持续低迷[2]。2021年7月20日,《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》正式发布,作出实施三孩政策及配套支持措施的重大决策[3]。随着中国人口出生率的下降,人口老龄化加剧、经济发展的“人口红利”现象消失等问题也日益突显,这必将会减缓经济的发展速度,加重社会的负担,不利于区域可持续发展。

人口发展是“国之大者”,学术界有关人口生育的研究由来已久。工业革命之前,普遍认为人口增长是巨大财富,必须鼓励人口增长,但受制于农业生产水平和医疗卫生条件,人口出生率虽然较高,总体增长率却有限。随着世界各国陆续进入工业化阶段和医疗卫生条件的改善,世界人口增长率大大增加。此时,马尔萨斯提出了其人口思想,认为人口的快速增加造成地球的资源枯竭与环境恶化,给人类发展带来严重危机[4]。与此同时,率先完成工业化进程的国家人口出生率不断下降,此现象引起了人口及社会学者对生育问题的广泛关注,诸多生育理论逐渐形成,如研究生育变动趋势的人口转变理论及第二次人口转变理论,研究生育意愿行为影响因素的边际孩子合理选择理论[5]、孩子数量质量替代理论[6]等。近几十年来世界总和生育率迅速下降,但各地区经济社会发展水平及文化、政策等差异使得其所处的生育转变阶段不同,由此造成世界各地区及国家内部生育水平的差异。Billari[7]发现非洲及美洲的生育水平高低分布出现了两极分化现象;RindfussR[8]认为世界生育率相近地区出现了集聚现象;Lutz[9]发现世界生育率重心基本位于非洲乍得西南部地区;Testa[10]选取育龄妇女年龄别生育率指标,发现世界各地区生育空间分布存在较大差异。

在中国,改革开放40多年的工业化进程和强有力的“计划生育”政策,使得中国形成了快速和超前的人口转变[11]。同时在整体生育率快速下降的背景下,空间差异也非常明显。苏理云等[12]对人口出生率的空间分层异质性进行探讨,发现我国人口出生率区域差异先扩大后收敛,东部—西部差异较东部—中部差异更为明显;多数学者认为我国各省生育水平呈集聚分布的态势,高值区主要集中华南、华中地区,低值区主要集中在东北三省及华北地区[12-17]。也有学者对某一省内各区县生育率进行分析,如李琦等[18]发现山东省各区县的生育率具有一定的空间相关性与聚集性,存在明显地区差异。人口生育水平空间分异格局的影响因素上,国内学者主要采用因子空间回归模型[19]、空间杜宾模型[20]、空间误差模型[14,16,18,21]等方法对各影响因子与出生率的关系进行探究,发现经济发展水平、人口抚养比、房价、城镇化率、社会保障、居民受教育年限、家庭、居民生活水平、离婚率、生育观念等与地区生育水平关系密切[14-16,18-24]。

综上来看,当前国内关于生育水平空间分布的研究尺度以省域为主,对特定省份的研究及更微观的空间单元(如区县单元)较少涉及,同时对这种空间差异的复杂原因的解释也比较薄弱。本文以地处中国南北地理分界线的安徽省为例,探讨其生育水平的空间格局及其影响机理,这有利于把握安徽省人口发展的现状及未来趋势,并为推动构建生育友好型社会,促进人口长期均衡发展提供一定的现实依据。

1 数据来源与研究方法

1.1 案例地概况

安徽省位于我国中东部,于东经114°54′~119°37′,北纬29°41′~34°38′之间,地跨淮河、长江、新安江三大水系,地形由平原、丘陵、山地为主,是长三角的重要组成部分。2020年GDP达到了38680.6亿元,常住人口城镇化率为58.33%,但区域内部经济社会发展不平衡。文化上,中国南北方过渡的地理位置导致了其南北方向上地域文化差异显著[25]。人口方面,安徽省是我国传统的人口大省,2020年总人口已经达到了6104.8万,改革开放以来为长三角经济发展提供了丰富的劳动力资源。但人口出生率近些年来却持续降低,出生人口连续4年减少,整体呈断崖式下降,人口形势极为严峻[26]。与此相适应安徽省生育政策也经历了从“单独二孩”到“三孩政策”的多轮重大调整,2022年省委省政府出台《安徽省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》,该方案试图在在休假、医保、教育、补贴、税收、住房等多方面实施生育支持政策和措施。安徽省的人口问题具有复杂性和代表性,人口外流严重及老龄化并存,且代表了我国大多数中部省份的人口发展现状,因此以安徽省人口问题为研究对象具有重要的价值。

1.2 数据来源及处理

各区县人口出生率数据来源于2000 年、2010 年及2020年的《中国人口普查分县资料》。用于影响因素分析的数据来源于各市的统计年鉴、各区县社会经济发展统计公报及《中国人口普查分县资料—2020》。基础地图来源于国家基础地理信息中心(http://ngcc.sbsm.gov.cn/)。考虑到研究时段内安徽省多个区县行政区划发生调整,本文以2015年安徽省的县级行政单元(包含区、县级市、县域)为基准,将从原县( 区) 划分出来新县( 区) 进行忽略处理( 马鞍山博望区及六安市叶集区),将原有的县( 区) 并入另一县( 区) 的按另一县( 区) 处理( 如将马鞍山金家庄区并入花山区,铜陵市狮子山区并入铜官区,芜湖新芜区并入镜湖区) 。最终,确定103个区县作为基本空间单元。

1.3 研究方法

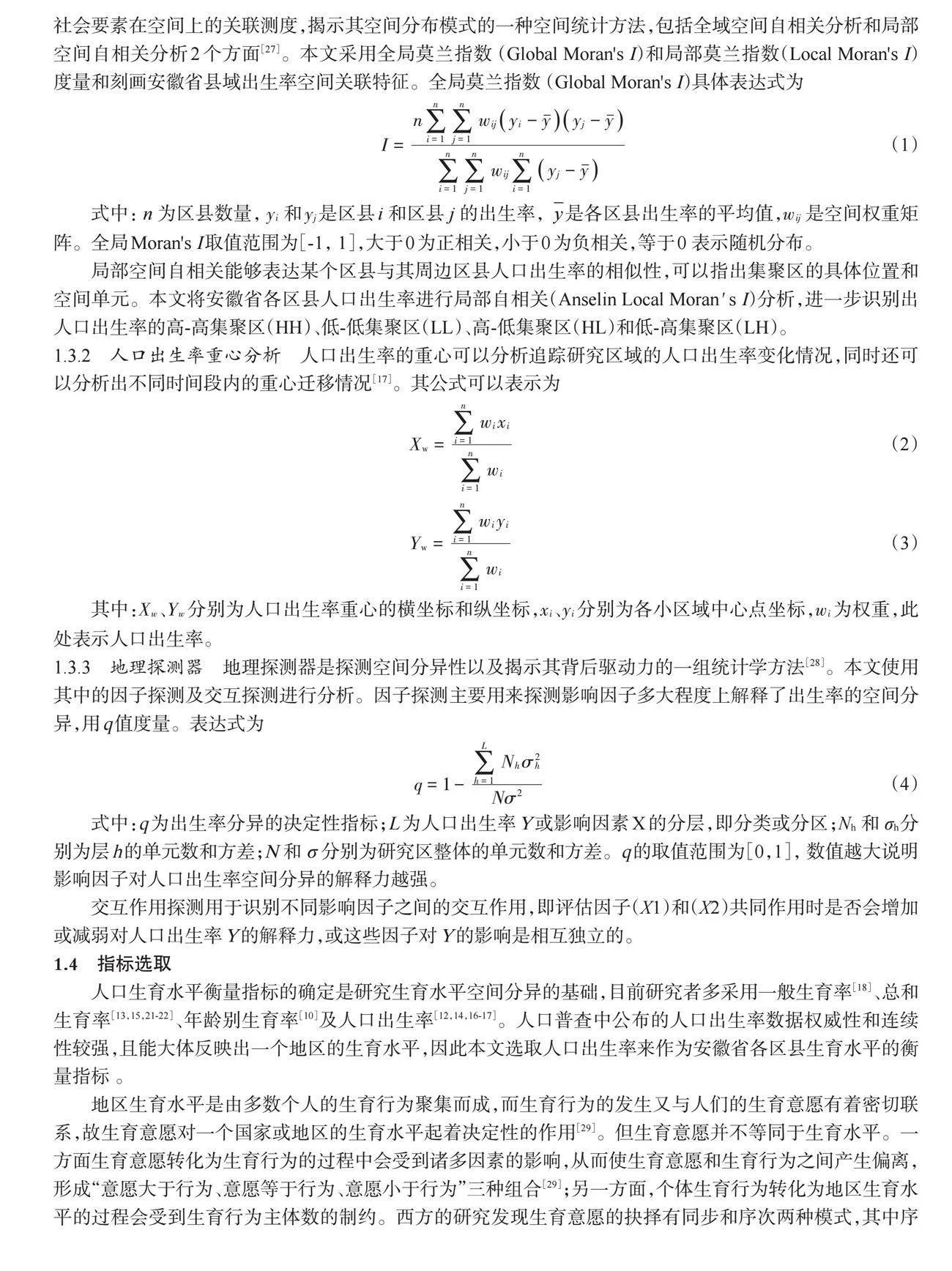

1.3.1 空间自相关 空间自相关分析(Spatial Autocorrelation Analysis)是通过空间自相关指数来反映自然或社会要素在空间上的关联测度,揭示其空间分布模式的一种空间统计方法,包括全域空间自相关分析和局部空间自相关分析2个方面[27]。本文采用全局莫兰指数 (Global Moran's I)和局部莫兰指数(Local Moran's I)度量和刻画安徽省县域出生率空间关联特征。全局莫兰指数 (Global Moran's I)具体表达式为

[I=ni=1n j=1n wijyi-yyj-yi=1n j=1n wiji=1n yj-y] (1)

式中: n 为区县数量, [yi] 和[yj]是区县i 和区县 j 的出生率,`y是各区县出生率的平均值,[wij] 是空间权重矩阵。全局Moran's I取值范围为[-1, 1],大于0为正相关,小于0为负相关,等于0 表示随机分布。

局部空间自相关能够表达某个区县与其周边区县人口出生率的相似性,可以指出集聚区的具体位置和空间单元。本文将安徽省各区县人口出生率进行局部自相关(Anselin Local Moran′s I)分析,进一步识别出人口出生率的高-高集聚区(HH)、低-低集聚区(LL)、高-低集聚区(HL)和低-高集聚区(LH)。

1.3.2 人口出生率重心分析 人口出生率的重心可以分析追踪研究区域的人口出生率变化情况,同时还可以分析出不同时间段内的重心迁移情况[17]。其公式可以表示为

[Xw=i=1n wixii=1n wi] (2)

[Yw=i=1n wiyii=1n wi] (3)

其中:[Xw]、[Yw]分别为人口出生率重心的横坐标和纵坐标,[xi]、[yi]分别为各小区域中心点坐标,[wi]为权重,此处表示人口出生率。

1.3.3 地理探测器 地理探测器是探测空间分异性以及揭示其背后驱动力的一组统计学方法[28]。本文使用其中的因子探测及交互探测进行分析。因子探测主要用来探测影响因子多大程度上解释了出生率的空间分异,用q值度量。表达式为

[q=1-h=1L Nhσ2hNσ2] (4)

式中:q为出生率分异的决定性指标;L为人口出生率Y或影响因素X的分层,即分类或分区;Nh 和 σh分别为层h的单元数和方差;N 和 σ 分别为研究区整体的单元数和方差。q的取值范围为[0,1], 数值越大说明影响因子对人口出生率空间分异的解释力越强。

交互作用探测用于识别不同影响因子之间的交互作用,即评估因子(X1)和(X2)共同作用时是否会增加或减弱对人口出生率Y的解释力,或这些因子对Y的影响是相互独立的。

1.4 指标选取

人口生育水平衡量指标的确定是研究生育水平空间分异的基础,目前研究者多采用一般生育率[18]、总和生育率[13,15,21-22]、年龄别生育率[10]及人口出生率[12,14,16-17]。人口普查中公布的人口出生率数据权威性和连续性较强,且能大体反映出一个地区的生育水平,因此本文选取人口出生率来作为安徽省各区县生育水平的衡量指标 。

地区生育水平是由多数个人的生育行为聚集而成,而生育行为的发生又与人们的生育意愿有着密切联系,故生育意愿对一个国家或地区的生育水平起着决定性的作用[29]。但生育意愿并不等同于生育水平。一方面生育意愿转化为生育行为的过程中会受到诸多因素的影响,从而使生育意愿和生育行为之间产生偏离,形成“意愿大于行为、意愿等于行为、意愿小于行为”三种组合[29];另一方面,个体生育行为转化为地区生育水平的过程会受到生育行为主体数的制约。西方的研究发现生育意愿的抉择有同步和序次两种模式,其中序次模式基于经济学的效用理论,认为一对夫妇的生育意愿并不是恒定的,会因生育问题、经济前景的变化、婚姻的发展特征和其他因素的影响而发生变化[30]。基于此框架,本文拟从生育意愿影响因素、意愿—行为偏离因素及行为—生育水平偏离因素三个方面切入,从经济、社会、人口、文化四个维度选取影响因素。

1.4.1 经济因素 大部分学者认为经济发展与出生率呈负相关关系,经济高速发展转变了人们的消费观和生活观,追求高品质生活,导致生育意愿反而越低[14,20-21],收入水平的提高会造成意愿与行为的偏离[31]。但也有学者认为经济发展在一定范围内与人口出生率呈正相关关系,反之则负相关[16]。本文选取人均GDP(X1)反映各区县经济发展情况、选取城镇居民人均可支配收入(X2)反映居民收入水平。

1.4.2 社会因素 居民受教育水平与生育率呈负相关关系[14,16,21],尤其是女性受教育水平会通过提高劳动收入、增强个人事业发展偏好和推迟初婚年龄进而抑制生育意愿[23]。本文选取平均受教育年限(X3)反映区县教育水平。社会保障水平对出生率具有负面影响[14],医疗卫生水平的提高意味着拥有更好的社会保障,同时有利于避孕及人工流产等技术的应用和普及,这些都有利于降低生育意愿和控制生育[1],本文选取每千人拥有医疗卫生机构床位数(X4)反映医疗卫生水平。住房开支是居民生活成本的重要组成部分,方慧芬等[22]研究发现城市房价上涨及居民购房能力下降对于生育率有着显著的负向作用,且不同房价水平的城市,生育率受购房能力影响程度不同,本文选取房地产开发企业商品房平均销售价格(X5)反映房价水平。城镇化会对生育率产生显著影响[24],我国西部地区表现尤为明显[15]。本文选取城镇化率反映区县城镇化水平(X6)。

1.4.3 人口因素 地区生育水平由多数个体生育行为聚集形成,其间会受到育龄人口比重的制约,因此选取15~49岁育龄妇女比重(X7);人口负担会对制约生育意愿向行为的转化,有研究表明少儿人口抚养比和老年人口抚养比对出生率具有显著影响[19],本文选取老年抚养比(X8)反映人口负担大小。

1.4.4 文化因素 地域文化会影响生育观念[32],生育观念在家庭中转化为生育行为,最终影响地区生育水平。不同文化区在生育观念上有显著差异[25,33-34]。因此本文选取文化区类型(X9)指标探讨地域文化对生育率的影响。

2 安徽省县域人口出生率的空间格局演变

2.1 空间分布及演变特征

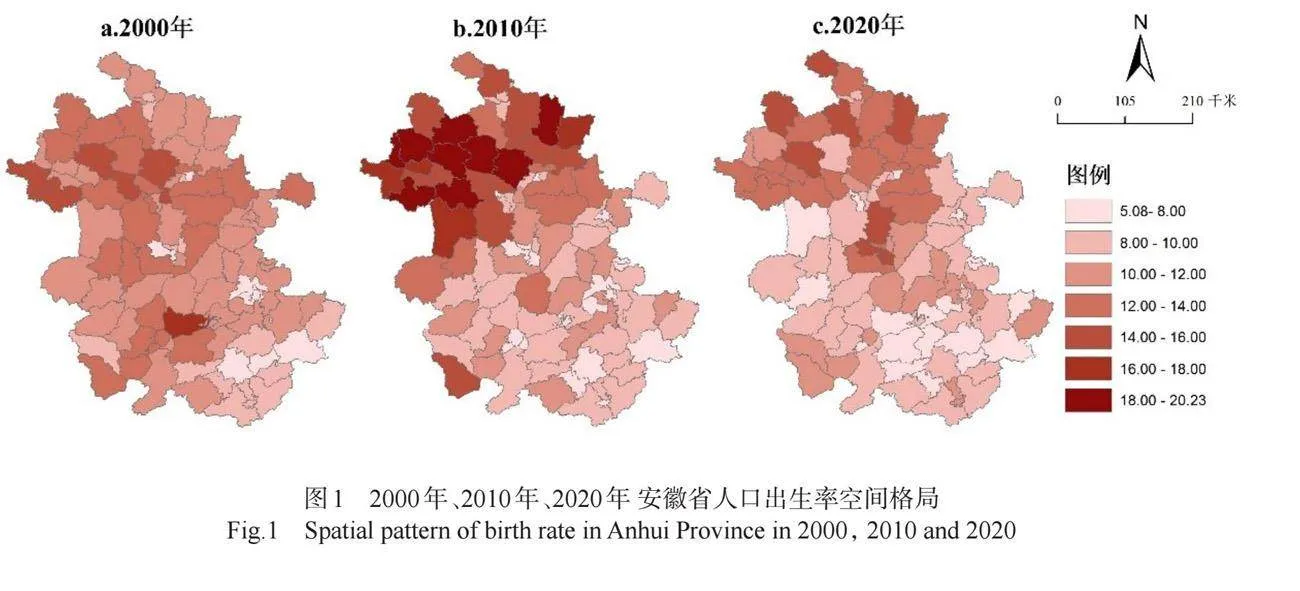

根据2000、2010年以及2020年安徽省县域人口出生率数据,利用ArcGIS10.8软件进行可视化表达,绘制安徽省人口出生率的空间格局演变图(图1)。

从分布特征来看,各个年份人口出生率均表现出了显著的空间非均衡性。2000年人口出生率均值为11.07‰,空间上大致呈现出由东南向西北梯度递增的格局。2010年人口出生率均值略有上升,为11.12‰,空间上出生率高值区主要集中于淮河流域,低值区主要集中于长江流域及新安江流域,整体上以淮河流域南侧为界呈现出北高南低的分布格局。2020年出生率均值为10.02‰,这说明二孩政策对安徽省出生率的提升效果并不明显。合肥市下辖区县人口出生率较之前明显升高,这主要得益于经济的快速发展吸引了大量年轻育龄人口的就业定居。空间上出生率高值区沿凤阳县、定远县及合肥市下辖区县向低值区延申,形成“U”型低值区与倒“C”型高值区南北相邻分布的格局。从局部来看,各年份多市市辖区的出生率与其周边区县出生率之间构成了较为明显的中低周高格局,如淮南市、蚌埠市、淮北市等。

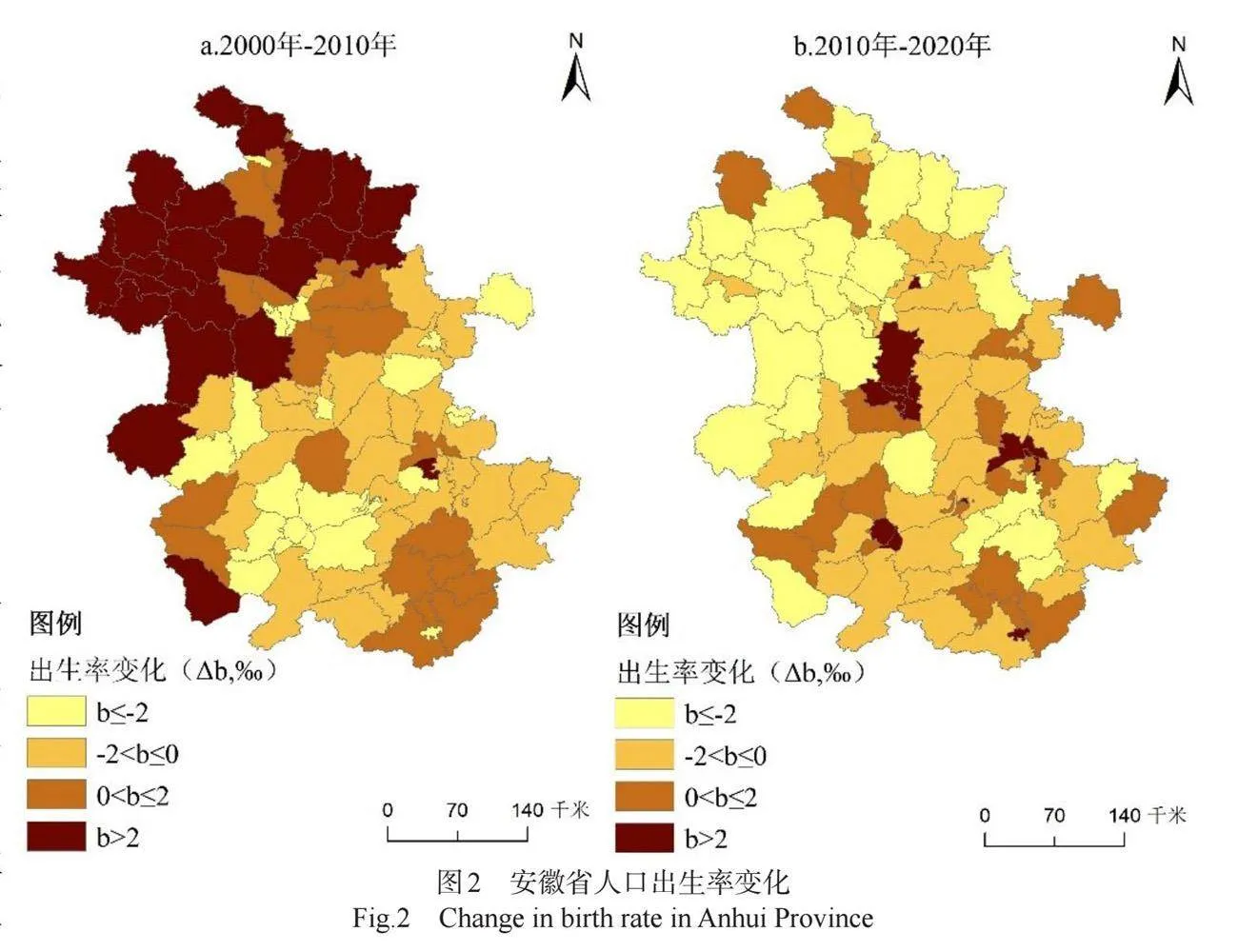

从演变趋势(图2)来看,2000年至2010年期间,全省103个区县中,46个区县人口出生率呈增长状态,其中出生率差值大于2‰的区县有25个,主要呈片状集中分布于皖北及皖西地区,皖中及皖南仅有零星区县分布。57个区县人口出生率呈下降的趋势,主要集中分布于皖中及皖南地区。2010至2020年,与上一时段显著不同的是,出生率下降的区县数量明显增加。其中仅有34个区县出生率呈增长状态,出生率差值大于2‰的区县有11个,主要为合肥市以及沿江城市的下辖区县;出生率下降的区县有69个,约占区县总数的2/3,在安徽省各个地区均有分布,其中出生率差值小于-2‰的区县有33个,主要呈片状分布于皖北及皖西大部分地区。综合来看,近20年间皖北、皖西多数区县出生率变化幅度较大,其出生率经历了较为迅速的先增后减的过程,而皖中和皖南地区除了合肥、芜湖、安庆等下辖的部分区县外,多数区县出生率持续下降,这种状况尤为值得关注。

2.2 空间关联特征

2.2.1 全局空间相关性 如表2所示,2000年、2010年及2020年的全局莫兰指数均为正值,说明安徽省县域人口出生率存在着显著的空间正相关性,即出生率较高(低)的区县在空间分布上具有较为明显的聚集特征。从时间变化上来看,2000年至2010年全局Moran’s I指数由0.513增加至0.641,说明这段时间内人口出生率的集聚态势显著增强。2010年至2020年Moran’s I指数由0.641减少至0.503,说明该时间段内人口出生率的集聚态势减弱。

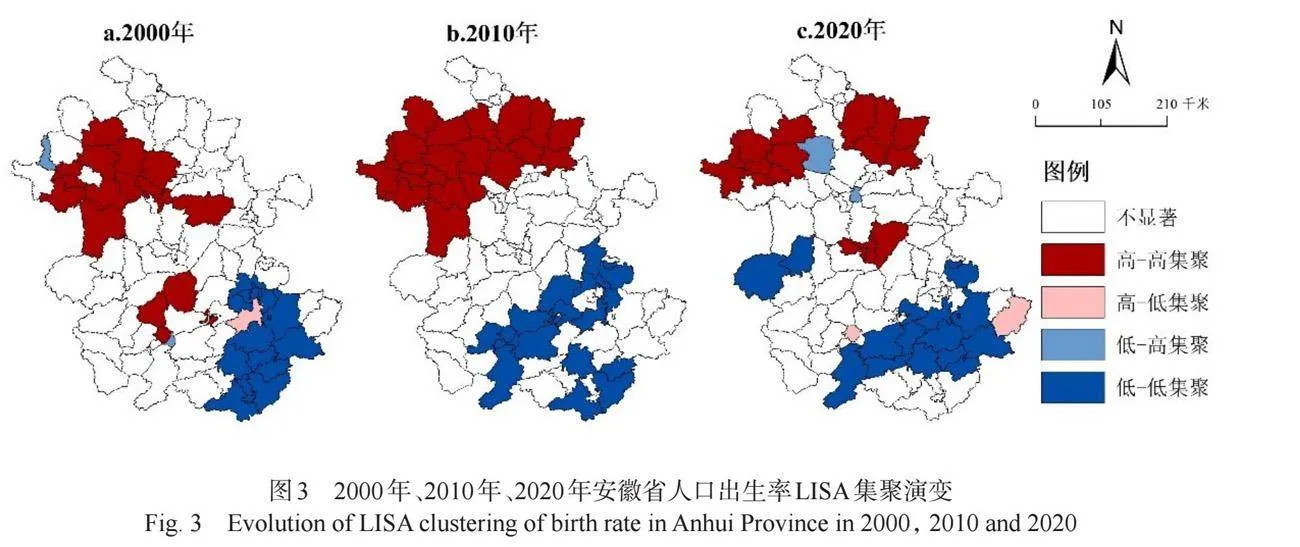

2.2.2 局部空间相关性 为了进一步探究安徽省各区县间人口出生率的空间分布关系,选取了LISA集聚来表征安徽省人口出生率的高-高、高-低、低-高和低-低4种局部空间关联类别(图2)。

从局部空间关联分布特征来看,人口出生率局部空间关联类型始终以高-高集聚和低-低集聚为主。2000年人口出生率高-高集聚区县在主要分布于皖西北地区,其中以阜阳市和亳州市下辖的区县居多,皖中南地区仅有少量分布;人口出生率低-低集聚型区县主要分布于皖东南地区,其中以芜湖市、宣城市和黄山市下辖的区县居多。2010年人口出生率高-高集聚区县主要位于淮河流域人口密集的平原地区,如阜阳市、亳州市、蚌埠市、淮北市下辖的区县;十年间,该类型的区县数量变化不大,但分布上呈现出集中化的趋势,分布地区由皖西北向东扩展至几乎整个皖北,低-低集聚区县主要分布于长江沿岸及黄山市周边,十年间该类型区县数量略有增加,分布地区由皖东南沿长江向西扩展至铜陵、池州和安庆局部区县。2020年人口出生率高-高集聚区县数量未发生明显变化,但分布范围发生了空间跃迁,除了皖北以外又新增了以合肥市下辖的肥东县、瑶海区、包河区等多数区县,呈现出在淮河北岸的皖西北、皖东北以及合肥市三大区域集中分布的态势。人口出生率的低-低集聚区县主要位于皖南山区,分布范围扩大且更为集中,最终形成了在长江南岸沿江连片分布的态势。该年份高-低集聚类型区县仅分布于宣城市广德县以及安庆市宜秀区,属于低-高集聚类型的区县仅有淮南市大通区以及亳州市蒙城县,其四周被高出生率区县包围。

2.3 出生率重心的演变

与安徽省的几何中心相比,2000年至2020年人口出生率的重心总体偏向于西北部(图4),这说明西部和北部相较于安徽省其他地区来说出生率偏高。从重心迁移方向来看,2000年至2010年人口出生率重心明显向西北方向迁移,重心位置由庐阳区转移至长丰县境内,2010年至2020年人口出生率重心向东南方向迁移,最终的重心位置与2000年相近,但更偏向于西北方向。从重心迁移速度来看,2000—2020年重心迁移速度先快后慢。

3 安徽省县域人口出生率空间格局影响因素

由于市辖区和县域在出生率、经济发展水平、城市化水平以及受教育程度等都存在着较为明显的差距,因此其各自的主导因子也有所不同,其人口生育所面临的主要问题及应对措施同样存在差异。鉴于此,本文在运用地理探测器对所有区县出生率影响因素进行因子探测的基础上,进一步以市辖区和县域行政单元进行分组,分别探测其影响因子驱动力。

以2020年安徽省103个区县行政单元的人口出生率为因变量,以各影响因子作为自变量,首先将各影响因子做分级处理,其中影响因子(X1)~(X8)依据数值运用自然断点法划分为7个等级,分别赋值1~7,文化区类型(X9)的分类参考学者对安徽省文化区的划分[25],分别将隶属于江南文化区、江淮文化区及皖北文化区的区县赋值为1、2、3;然后在 ArcGIS 中通过区县单元将因变量和自变量进行空间匹配,获取每个空间单元的要素属性值;最后将各个区县的属性数据输入地理探测器软件通过公式4进行探测,得到2020年出生率的因子探测结果,市辖区和县域操作同理。最终结果见表3。

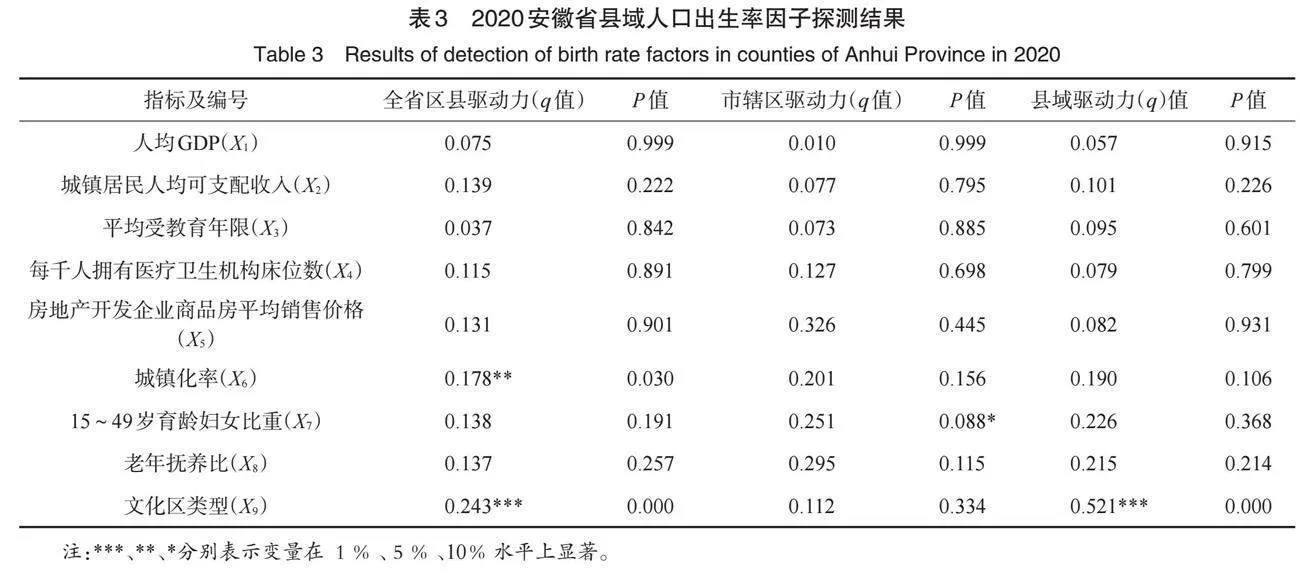

3.1 因子探测结果分析

由表3可知,从全省所有区县探测结果来看,安徽省县域人口出生率影响因子的驱动力依次为文化区类型(0.243)>城镇化率(0.178)>城镇居民人均可支配收入(0.139)>15~49岁育龄妇女比重(0.138)>老年抚养比(X8)(0.137)>房地产开发企业商品房平均销售价格(0.131)>每千人拥有医疗卫生机构床位数(0.115)>人均GDP(0.075)>平均受教育年限(0.037)。其中,文化区类型及城镇化率驱动力最大且均通过显著性检验,这说明地域文化以及城镇化水平是形成安徽省县域人口出生率空间分异格局的主要影响因素。城镇居民人均可支配收入、15~49岁育龄妇女比重、老年抚养比、房地产开发企业商品房平均销售价格驱动力次之,为重要影响因素。

从市辖区来看,房地产开发企业商品房平均销售价格驱动力最强(0.326),老年抚养比、15~49岁育龄妇女比重及城镇化率驱动力次之。从县域来看,文化区类型驱动力最强(0.521),15~49岁育龄妇女比重、老年抚养比及城镇化率驱动力次之。这说明,房价水平、人口负担等客观因素对市辖区出生率空间分异的形成影响较大,而地域文化对其影响较小。县域出生率空间分异的形成受地域文化的影响尤为明显,育龄人口比重和人口负担为代表的人口因素同样在其中发挥重要作用。

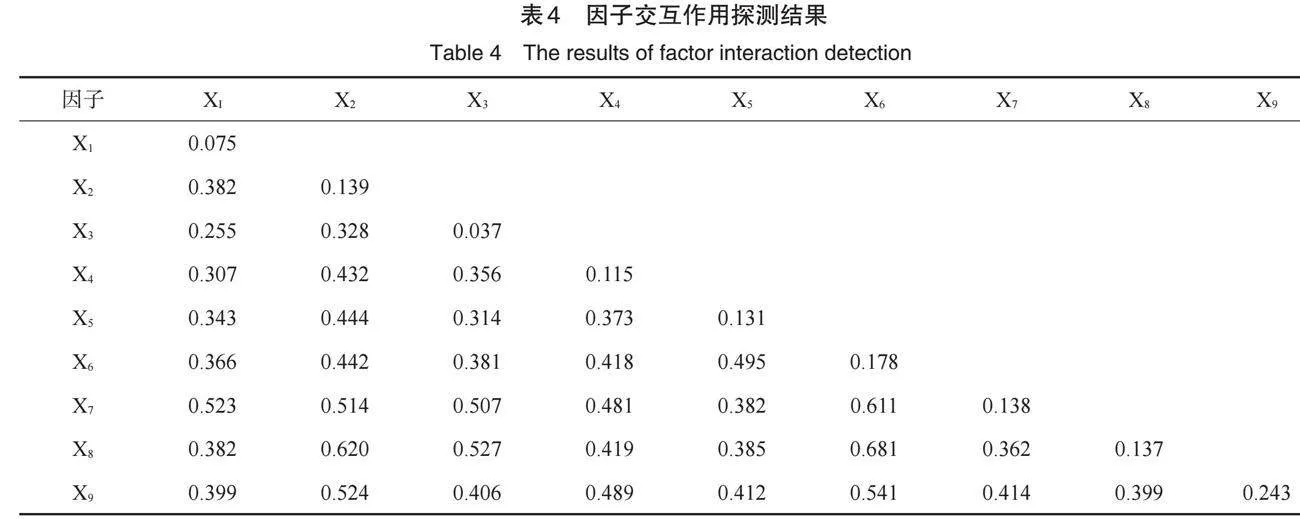

3.2 交互探测结果分析

利用交互探测器探测驱动因子之间影响全省区县人口出生率的相互关系(表4)。探测结果显示,所有因子对出生率空间分异的影响并非是独立的,双因素交互作用的驱动力均比单因素独立作用时更强。从作用类型来看,两因子之间均为非线性增强关系,这说明人口出生率的空间分异是由多因素相互耦合、共同作用导致。其中城镇化率与老年抚养比结合对出生率空间分异的影响力最大(0.681),城镇居民人均可支配收入、房地产开发企业商品房平均销售价格、老年抚养比以及15~49岁育龄妇女比重与文化区类型、城镇化率交互后驱动力均有了明显的提升,这表明客观限制性因素在空间分布上的不均衡会加大安徽省各区县出生率的地域差异。

3.3 影响因素分析

3.3.1 地域文化 文化区类型对安徽省出生率空间分异的解释力最强,县域表现得尤为明显。Bacci[35]研究发现,具有相同文化背景的地区,预期会有相似的生育轨迹。皖北文化区地处黄河流域,具有浓厚的中原文化色彩[25],中原地区既是华夏农耕文明的发祥地也是以儒家思想为主体的中华传统文化的发源地,当地居民在长期发展过程中逐步形成早婚早育、多生多育和重生男轻生女的生育观念及价值取向[33],此观念至今仍对皖北地区多数个人和家庭的生育意愿产生影响,使其表现出理想子女数多、男性偏好明显等特征,最终促使皖北地区高生育水平空间格局的形成。江南的徽州地区由于接近太湖流域,隶属于吴越文化体系[25],而男女平等的观念以及自觉控制人口数量的意识是吴越文化区生育观念的主要组成部分,至今仍对长三角地区人口自然增长产生影响[34]。皖南文化区具有与太湖流域相同的人多地少的矛盾,并在频繁的人口和贸易往来的作用下形成相似的生育观念,从而使得当地居民的生育意愿较低,最终导致皖南多数区县生育水平偏低。江淮文化区带有吴越文化与中原文化过渡的性质[25],当地居民生育观念兼具两者的特点,地区生育水平相对居中。

3.3.2 城镇化水平 城镇化过程也是地区现代化的过程,改革开放以来,伴随着生产生活方式转变、婴儿死亡率下降和子女抚养成本上升等,农村传统生育文化和地方生育文化的影响力不断减弱。加上严格的政策约束收紧作用,使中国不但在短期内有效地控制了人口增长,同时还形成了一种“只生育一个孩子”“晚婚晚育、少生优育甚至不婚不育”的现代生育文化[36],这直接影响了居民生育意愿,最终导致生育水平降低。与西方国家不同的是,中国的城乡户籍承载着不同的计划生育政策[24],因而形成了较大的生育水平城乡差距。安徽省多数市辖区由于当前城镇化和现代化水平已较高,因而现代生育文化占主流,出生率低于周边县域。而皖北如阜阳市、亳州市下辖部分县域城镇化水平较低,农村人口占多数,因此在中原传统生育文化的影响下下生育意愿较高。

3.3.3 房价水平、居民收入、人口负担及育龄人口比重 在我国,住宅通常被视为婚育的必需品,买不起房也经常成为阻碍年轻人结婚生子的重要因素,而房价的上涨会成为育龄人群拥有住宅的限制因素,从而对婚育行为产生阻碍,同时住房开支是居民生活成本的主要组成部分,房价过高会导致生活成本大大增加,尤其是在有男孩的情况下,为其购置婚房的成本的过高会造成孩子边际成本大于边际效用,引起生育意愿的改变。收入的提高为人们带来的对孩子质量的需求大过了对孩子数量的需求,更加追求“精养”,造成实际生育行为小于生育意愿。而老年抚养负担大小会影响夫妻双方婚后的生活压力和质量。这些因素均会制约意愿向行为的转化,导致部分居民“想生但不敢生”,最终影响地区出生率。育龄人口比重方面,安徽省各区县人口自然增长和迁移流动的差异致使各地区育龄人口比重不同,合肥市、芜湖市、马鞍山市下辖的部分区县尽管居民生育意愿较低且房价和人口负担较重,但由于经济发达、人才政策好、就业机会多等因素吸引了大量育龄人口的流入和定居,因此出生率相对周边地区较高。而皖南的石台县、泾县、旌德县等地,由于育龄妇女大量迁出,老龄化较为严重,从而加剧了生育水平低下的局面。

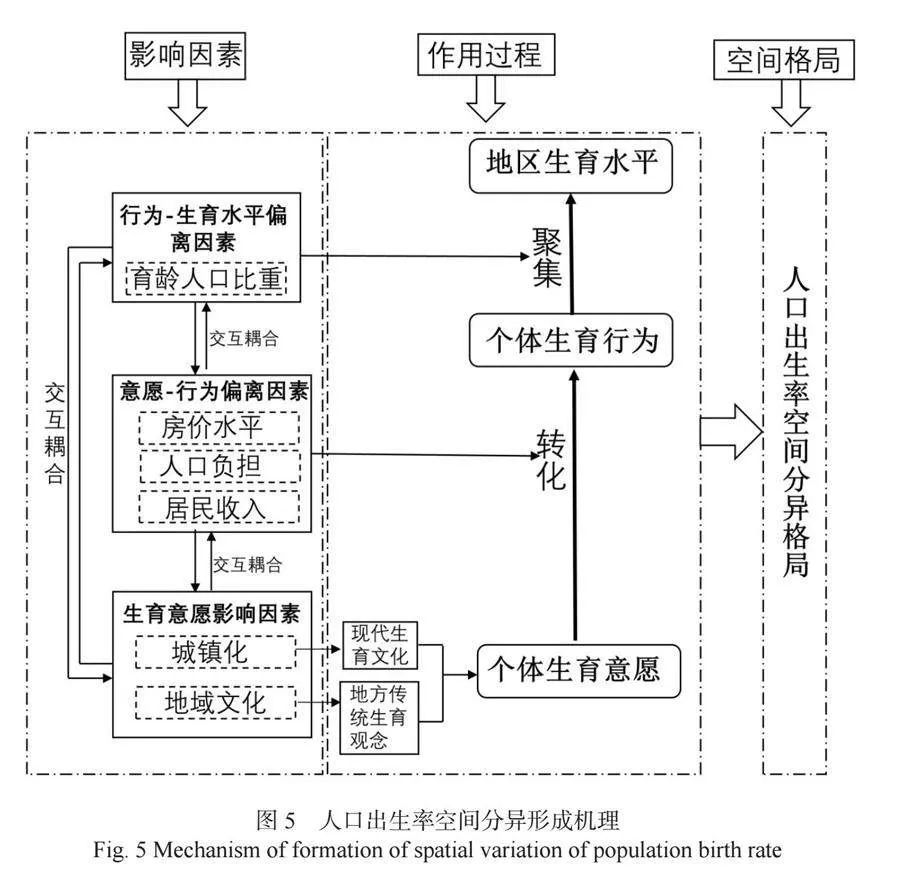

4 影响机理分析

按照上述地理探测器中因子探测和交互探测的结果,并参考学者观点[29],将各影响因素对人口出生率空间分异格局的作用过程划分为个体生育意愿形成、意愿—行为转化、地区生育水平形成三个部分,各影响因素同时对三个部分产生影响(图5)。第一部分为个体生育意愿形成的过程,此过程主要是地域文化和城镇化为代表的生育意愿影响因素发挥作用。居民在地域文化长期潜移默化地影响下形成地方传统生育观念,如皖北地区的“多子多福”“养儿防老”,皖南地区的“男女平等”,而地区城镇化过程中形成的现代生育文化会冲淡地方传统生育观念的影响,两者综合影响居民个体生育意愿,两者的地区差异造成安徽省生育意愿的空间分异。因子探测结果显示地域文化和城镇化解释力最强,说明当前安徽省出生率空间分异主要由地区生育意愿水平差异造成,低生育水平区县居民以“不想生,不愿生”为主。第二部分为意愿—行为转化过程,即居民“敢不敢生,生育意愿能否得到满足”的问题,地区房价水平、居民收入、人口负担为代表的意愿—行为偏离因素制约个体生育意愿向生育行为的转化,并与生育意愿影响因素共同发挥作用,决定个体的生育行为,其空间分布的不均衡造成不同地区总体生育意愿与行为的偏离程度和方向的差异,进而造成生育行为的空间分异。第三部分为地区生育水平形成过程,即一个地区“有没有人去生”的问题,各区县育龄人口比重制约个体生育行为向地区生育水平的聚集,其空间分布不均造成个体生育行为与地区生育水平偏离的差异。最终,在多个影响因子交互耦合综合作用下,形成了安徽省人口出生率空间分异格局。

5 结论与建议

5.1 结论

本文以传统人口输出大省而近些年出生率持续走低的安徽省为例,基于人口普查及各市统计年鉴数据,综合运用空间自相关、地理探测器等方法探讨了安徽省县域人口出生率的空间格局演变及影响因素,并对其空间分异的影响机理进行了分析,结果表明:

(1)安徽省县域人口出生率表现出显著的空间非均衡性,其空间格局经历了“东南向西北梯度递增—北高南低—‘U’型低值区与倒‘C’型高值区南北相邻分布”的变化过程。从局部来看,多市市辖区的出生率与其周边区县出生率之间构成了较为明显的中低周高格局。从演变趋势来看,近20年间皖北、皖西多数区县出生率经历了较为迅速的先增后减的过程,而皖中及皖南地区多数区县出生率持续下降。

(2)安徽省县域人口出生率存在着显著的空间正相关性。2000年至2020年间,人口出生率的集聚态势先增强后减弱。从局部空间关联分布特征来看,关联类型始终以高-高集聚和低-低集聚为主。人口出生率高-高聚集区分布范围由皖西北扩展至整个皖北,再由皖北向皖中发生空间跃迁,最终呈现出在淮河北岸的皖西北、皖东北以及合肥市三大区域集中分布的态势。人口出生率的低-低聚集区分布范围由皖东南沿长江向西扩展,最终形成了长江南岸沿江连片分布的态势。

(3)人口出生率的重心总体位于几何中心的西北方向。2000年至2020年间,出生率重心先向西北方向再向东南方向移动,移动速度先快后慢。

(4)因子探测结果表明地域文化以及城镇化水平是形成安徽省县域人口出生率空间分异格局的主要影响因素,城镇居民人均可支配收入、15~49岁育龄妇女比重、老年抚养比、房地产开发企业商品房平均销售价格为重要影响因素。房价水平、人口负担等客观因素对市辖区出生率空间分异的影响较大,而县域受地域文化的影响尤为明显,人口因素同样在其中发挥重要作用。交互探测结果表明人口出生率的空间分布格局受到经济、社会、人口以及文化多种因素的综合影响,双因素交互作用的驱动力均比单因素独立作用时更强。当前安徽省出生率空间分异主要由各地区生育意愿水平差异造成。

5.2 建议

近年来安徽省出生人口呈断崖式下跌,多数区县出生率不容乐观,结合本文的分析,提出如下建议:(1)当下安徽省多数居民主观生育意愿较低,即“不想生,不愿生“,为此,未来的首要任务是建设与提倡新型生育文化,重点放在对育龄人群生育观念的宣传和引导方面,着力改变诸如自由主义、享乐主义及个人主义的生育观。(2)安徽省出生率空间分异是主客观因素综合作用的结果,因此未来要继续落实多方面的生育支持措施,使部分“想生”的居民“敢生”。(3)市辖区和县域各自的应对措施要有所侧重。市辖区应将侧重点放在房价调控及完善居民养老福利保障体系上,以减轻城镇居民购房压力及养老负担;县域一方面要将工作中心放在新型生育文化的建设宣传上,另一方面要解决育龄人口大量流失的问题,如调整产业结构,加快乡村振兴与县域城镇化建设,招商引资以提供更多的就业岗位,加大人才引进优惠力度等,吸引青壮年劳动力人口回流。(4)当前皖南多数地区要警惕“低生育陷阱”的威胁。皖北地区尽管总体出生率依然较高,但近十年来多数地区出生率快速下降,主要缘于快速的城镇化和现代化进程减弱了中原传统生育文化对居民生育意愿和行为的影响,是经济社会发展进步的必然结果,而未来如何减缓皖北地区出生率持续下降的趋势也应当引起足够重视。

参考文献:

[1] 张善余.人口地理学概论[M].上海:华东师范大学出版社,2013:68-69.

[2] 韦艳,段重利,梅丽,等. 从第七次人口普查数据看新时代中国人口发展[J]. 西安财经大学学报, 2021, 34(5): 107-121.

[3] 田宏杰,孙宏艳,赵霞,等.三孩政策下的低生育意愿:现实束缚与文化观念制约[J].青年探索,2022(4):77-86.

[4] 万喆.马尔萨斯人口学与世界人口模式变迁[J].世界知识,2021(14):62-64.

[5] LEIBENSTEIN H. Economic decision theory and human fertility behavior: A speculative essay[J]. Population and Development Review, 1981,7(3): 381-400.

[6] BECKER G S. An Economic Analysis of Fertility[M]//Universities-National Bureau Committee for Economic Research. Demographic and Economic Change in Developed Countries. New York :Columbia University Press, 1960: 209-240.

[7] BILLARI. Fertility and reproductive preferences in post-transitional societies[J]. NewYork Population Council, 1998, 27(1):260-281.

[8] RINDFUSS R R, CHOE M K, BUMPASS L L, et al. Social networks and family change in Japan[J].American Sociological Review, 2004, 69(69):838-861.

[9] LUTZ W, SKIRBEKK V. Policies addressing the tempo effect in low-fertility countries[J].Population & Development Review, 2005, 31(4):699-720.

[10] SOBOTKA T. Post-transitional fertility: childbearing postponement and the shift to low and unstable fertility levels[EB/OL].(2017-01-10)[2023-01-20].https://doi.org/10.1553/ox003cd016.

[11] 任远.新中国人口发展的特点和历史经验[J].复旦学报(社会科学版),2020,62(2):156-163.

[12] 苏理云,杨晓鹤,柏国应,等. 中国人口出生率的空间非均衡性及地域差异分析 [J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2018, 32(3): 249-258.

[13] 张旭,朱欣焰,鲍曙明. 中国人口生育率的时空演变与空间差异研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2012, 37(5): 516-519.

[14] 王德怀,李旭东. 中国人口出生率及其影响因素的空间计量 [J]. 贵州科学, 2017, 35(6): 66-71.

[15] 申婧怡. 中国省域生育率的空间分异及影响因素研究[D].南昌:江西财经大学,2020:44-45.

[16] 杨晓鹤. 中国人口出生率的地域差异及影响因素分析 [D]. 重庆:重庆理工大学, 2018:35-36.

[17] 陈朋弟,黄亮,姚丙秀,等. 2003年—2017年中国各省市人口出生率空间格局多角度分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2020, 37(1): 19-25.

[18] 李琦,孙一鑫,李怡雪,等. 山东省生育率空间分布及其影响因素 [J]. 山东大学学报(医学版), 2014, 52(12): 107-112.

[19] 苏理云,吴俣.基于GAIN插补和因子空间回归的我国人口出生率时空分布及影响因素分析[J].重庆理工大学学报(自然科学),2022,36(10):270-278.

[20] 余海琴.基于省际空间面板数据的人口出生率影响因素分析及预测[D].重庆:重庆理工大学,2022:55-56.

[21] 王良健,梁旷,彭郁. 我国总和生育率的县域差异及其影响因素的实证研究 [J]. 人口学刊, 2015, 37(3): 16-25.

[22] 方慧芬,陈江龙,袁丰,等. 中国城市房价对生育率的影响——基于长三角地区41个城市的计量分析[J]. 地理研究, 2021, 40(9): 2426-2441.

[23] 王一帆,罗淳.促进还是抑制? 受教育水平对生育意愿的影响及内在机制分析[J].人口与发展,2021,27(5):72-82+23.

[24] 戈艳霞.中国的城镇化如何影响生育率?——基于空间面板数据模型的研究[J].人口学刊,2015,37(3):88-101.

[25] 张飞,崔郁.安徽省文化区划初步研究[J].云南地理环境研究,2007(4):69-72.

[26] 安徽省司法厅. 关于《安徽省人口与计划生育条例(修订草案征求意见稿)》的说明[EB/OL].(2021—09—27)[2023—01—20].https://sft.ah.gov.cn/public/7061/56034581.html.

[27] ANSELIN L. Local indicators of spatial association—LISA[J]. Geographical Analysis, 1995, 27(2): 93-115.

[28] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(1 ):116-134.

[29] 顾宝昌.生育意愿、生育行为和生育水平[J].人口研究,2011,35(2):43-59.

[30] UDRY J R. Do couples make fertility plans one birth at a time?[J]. Demography, 1983, 20(2):117-128.

[31] 马晓婷.对生育行为及意愿间偏差影响因素的研究[D].济南:山东大学,2022:42.

[32] 蔡嘉婷,张菊珍,关颖诗,等.潮汕文化对生育观念的影响[J].汕头大学学报(人文社会科学版),2019,35(5):48-54+95.

[33] 周全德.中原传统地域文化的历史轨迹及现代演变[J].学习论坛,2007(7):55-58.

[34] 钱晶,曹姗姗.影响皖南地区农民生育观念的因素及存在问题的分析[J].佳木斯教育学院学报,2013(7):482.

[35] BACCI M L. Low fertility in historical perspective[J]. Population and Development Review, 2013, 38:72-82.

[36] 风笑天.三孩生育政策与新型生育文化建设[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(1):98-105+2.

The Evolution of Spatial Pattern of Population Birth Rate in Counties of Anhui Province and the Mechanism of Influence

ZHANG Xu-dong , ZHAO Chun-yu , ZONG Wen-yue

(School of Geography and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241002,China)

Abstract: The birth rate is an important indicator for measuring the status of population reproduction and has a profound impact on regional sustainable development. Based on the data from the fifth, sixth, and seventh national censuses, this study comprehensively applied methods such as spatial autocorrelation and geodetector to explore the spatial pattern evolution and influencing factors of county-level birth rates in Anhui Province from 2000 to 2020. Furthermore, the influencing mechanism was analyzed from the perspective of "fertility intention-fertility behavior-fertility level". The results show that: (1) There is significant spatial heterogeneity in the birth rate, and the spatial pattern has gone through a change process of "southeast to northwest gradient increment - north high south low - 'U' type low value area and inverted 'C' type high value area adjacent to the north-south distribution". Most of the districts and counties in northern and western Anhui experienced a relatively rapid increase and then decrease in birth rate, while most of the districts and counties in central and southern Anhui experienced a continuous decline in birth rate.(2) There is a significant positive spatial correlation among birth rates, and the agglomeration trend first strengthens and then weakens. Local spatial correlation types are mainly high-high agglomeration and low-low agglomeration. (3) The center of gravity of the birth rate is generally located in the northwest direction of the geometric center, showing a tendency to move from northwest to southeast. (4) The factor detection results show that regional culture and urbanization level are the main influencing factors, followed by per capita disposable income of urban residents, proportion of women of childbearing age (15-49 years old), elderly support ratio, and average sales price of commercial housing. The interactive detection results indicate that the spatial distribution pattern of the birth rate in Anhui Province is affected by multiple factors such as economy, society, population, and culture, and the driving force of the interaction between two factors is stronger than that of independent single factors. The research conclusions will provide reference for the formulation of differentiated fertility policies by local governments.

Key words:birth rate; spatial variation; Anhui Province; geodetector

(责任编辑:巩 劼)