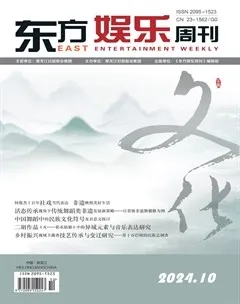

青海湟源:匠心独具“点亮”百年排灯传承之路

湟源排灯是流传于湟源县的一种民间节日灯彩艺术,起源于清代中期的商号广告牌灯箱。湟源排灯历经200 多年,逐渐发展成现在有底座、图案,形式多样的灯彩艺术,汇集了木工、雕刻、绘画、装饰、剪纸、皮影、书法等多种艺术,具有较高的收藏价值和研究价值。

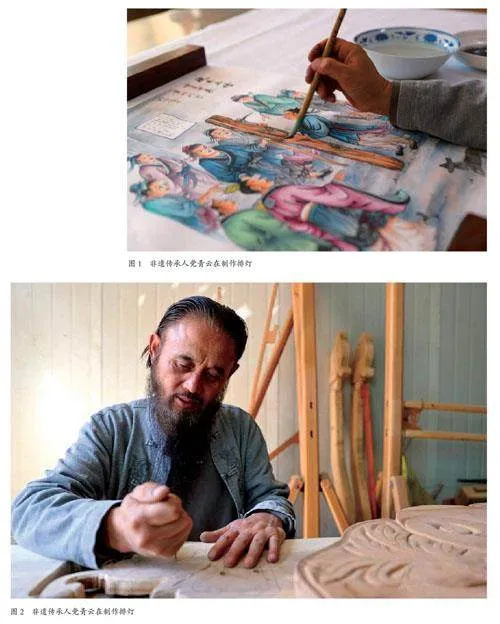

湟源排灯是青海省湟源县传统美术,国家级非物质文化遗产之一。湟源排灯在每年元宵节期间组织展挂,为湟源县民俗文化的重要表征之一。湟源排灯由灯彩艺人手工制作完成,主要制作材料为苏、杭等地的上等丝纱。湟源排灯形式多样,大多由四格构成,其将绘画、堆绣、刺绣、剪纸、书法等艺术形式融为一体,具有较高的艺术价值。

2006 年5 月20 日,灯彩(湟源排灯)经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,遗产编号:Ⅶ -50。

一、历史渊源

湟源排灯由来已久,早在清代乾隆年间,山陕商家羡慕月地民族贸易的繁荣而举家迁来,将中原的先进文化艺术带到湟源,有力地促进了湟源的经济发展。当时,街市商家为了在夜间招揽顾客,纷纷制作商号广告牌灯箱,在里面点燃蜡烛,挂在商号大门上,这种广告灯箱逐渐发展成了有底座、图案,且形式多样的广告牌灯。

湟源排灯的首次出现是在清道光九年(1829 年)。当时,湟源商业兴盛,青海、西藏及中原各省商云集源,人民生活富裕,安居乐业,而且正逢清政府设立丹噶尔抚边同知,并在当年正月元宵节展出了过街排灯。

清光绪时期,湟源地区奉旨修建牌坊,在牌坊上装饰有明灯,称为“牌灯”,有特殊的文化意蕴。

清光绪后期,京津洋行从苏杭购回纱灯、宫灯、彩灯,悬挂在洋行里外,促进了湟源排灯的发展。

到了民国时期,富商马有德请丹邑木匠李华、樊春芳等人专门制作吊灯百余架、排灯5 架,摆放在关帝庙和城庙门口。至此,各商号、店铺、厅署机关、单位纷纷仿制,制作的排灯有正方形、长方形、椭圆形、扇子形及横跨街道的长条排灯,使湟源的排灯逐步成熟。

湟源排灯的鼎盛时期是在民国初年。民国七年(1918 年),湟源重振洋行生意,除原有7 家天津洋行外,又增加了4 家,生意十分红火。民国十六年(1927 年),湟源的商家已达千余家,从业人员5000 余人,贸易金额达白银500 万两,较清嘉庆、道光时规模更大,货源更足,交易更广,市场凝聚力更强,故当时湟源被称为“小北京”。那时,每当元宵之夜,彩布篷街,每隔10 米就有一架排灯,排灯齐亮。当时排灯从古城西门(拱海门)到东门(迎春门),一条排灯组成的长龙延伸到万安街、张家杂铺,另一条直下丰盛街,至火祖阁,悬挂的排灯有100 多架。

1953 年,湟源修建了火力发电厂,排灯首次用电灯替代了蜡烛。

1958 年,湟源排灯的框架大多被毁,图案也基本散失,在这之后排灯也停止了悬挂。

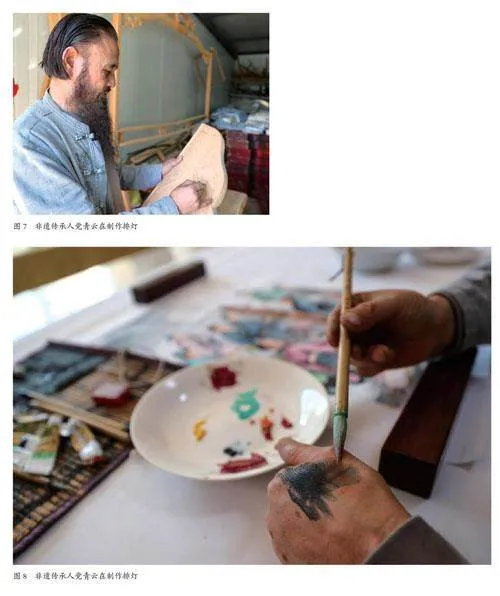

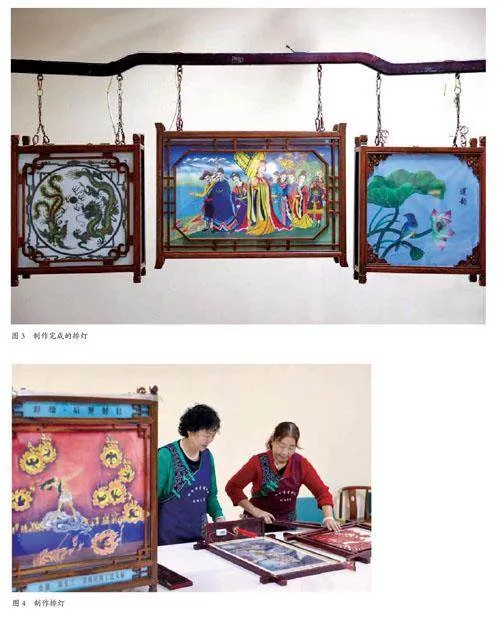

直到1992 年,在湟源县委和县政府的高度重视下,为打造源文化品牌,提高湟源文化的软实力,又重新恢复了悬挂排灯。从那以后,县上每年投入大量人力、物力、财力,购置设备,采用电、光、声等现代技术,对传统排灯进行艺术革新和创新。在形式上,把原来的悬挂式排灯改为落地式排灯,形制包括立柜式、中堂式、屏风式、影壁式等。其艺术门类除了绘画,又增添了堆绣、刺绣、羊皮绣、皮影、剪纸、书法等,画面还展现了昆仑神话、湟源文化等。

二、文化特征

(一)造型特征

湟源排灯形式多样,有长方形、卧桥形、梅花形、扇子形、立柜形、椭圆形等,大都由四格组成,意为“春夏秋冬”周而复始,四季常春,永葆其年,千秋万代。湟源排灯每格由长3 尺(100 厘米)、宽2 尺(约66.67厘米)的方格纱窗组成,两面共八格,长丈余。湟源排灯的每一面都绘有图案,其绘画内容丰富多彩,分别取自历史故事、民间故事、宗教故事等。每架排灯以连环画形式,集中展现一个故事或某段情节,当蜡烛火焰旺盛、灯光闪烁之时,画面人物静中有动,惟妙惟肖。

(二)装饰特征

湟源排灯独具特色的雕刻艺术和装饰风格,表达出了人们对吉庆有余、祈福纳吉的追求。

首先,排灯中有形象丰富、神态各异的龙、虎、狮子、喜鹊、凤凰、骆驼、鸳鸯、绵羊、黄牛、神仙等内容,象征着健康、友谊、勤劳、美好、无私、吉祥、喜气与和平,如龙和凤都是神话故事中的形象,象征着祥瑞。

其次,大量雕刻在框架上的植物主要采用平雕和浮雕的形式呈现,以云纹、卷叶纹进行修饰,多以重复、连续、对称、旋转、排列的方法,组成有生机、有动感的排灯。浮雕的植物一般有荷花、寿菊、杜鹃、牡丹、长春、竹子、葡萄、莲花等。其中莲花不仅形象美丽,而且具有高洁的品质,“出污泥而不染”。

从这些象征性事物中可以看出,人们已形成期望长寿安康、政通人和、福禄喜庆、普天同庆、万事如意的心理倾向和独特的审美观念。

三、制作工序

(一)材料、工具

制作湟源排灯的材料主要有上好的木料、纱、绢布、纸、颜料、透明片材等;工具主要有锯、刨子、凿子、刻刀、剪子、画笔等。

(二)主要工序

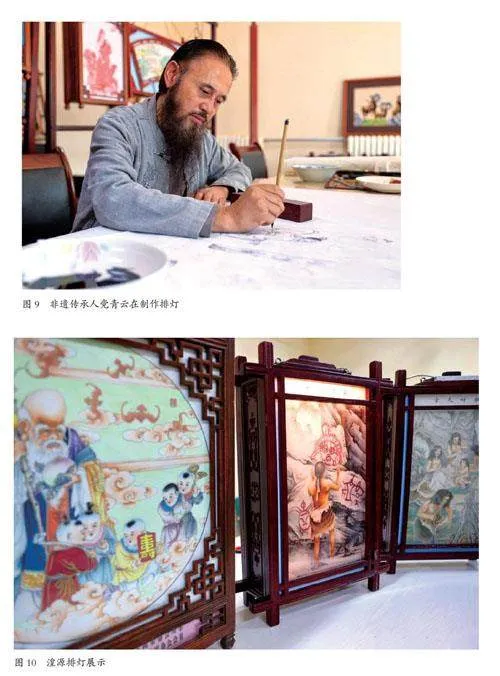

湟源排灯的制作需经过以下五道工序。

制作框架:框架应按照排灯的形状制作,这是制作湟源排灯的关键环节,也是塑形的首要阶段。框架制作主要分为两步:一是材料的筛选,工匠们根据排灯的不同部分,依据木材的耐水性、韧性、耐腐蚀性等特质,对制作材料进行筛选,较常见的是选用杨木、松木、桦木和榆木等木材;二是造型的设计,材料选取后,工匠需设计排灯的整体造型,囿于排灯的形状多种多样,有长方形、天桥形、吕字形、扇子形、立柜形、椭圆形等,因此整体造型和布局多采用轴对称、中心对称等方式。

材料筛选和造型设计完成后,便由工匠制作成型。

雕刻框架:排灯的框架制作完成后,需对框架进行精雕细琢,工匠们通常将传统的吉祥图案与花纹绘制于框架之上。在雕刻方法上,主要采用两种方式:一是绘图雕刻,即先在框架上绘制好相应的图案,然后在上面直接雕刻;二是描图雕刻,即在图纸上将图案画好,然后摆放在框架上,直接在图案框架上雕刻。同时,为了满足精雕细琢的需要,雕刻工具的选择也各不相同,需综合运用凿子、刀子、锯子、锤子、钻、锉等工具。此外,为了保障雕刻木料的表面具有光洁度、饱和度和透明度,后期的处理还需要使用烘烤设备及砂纸等抛光工具。

上漆美化:上漆环节是湟源排灯制作过程中重要的一步,民间有“三分雕刻、七分漆艺”之说。上漆的好坏,直接决定着排灯的外观效果和使用寿命。因此,这道工序对技术要求十分严格。上漆工艺主要采用贴金箔和漆朱红两种方式。工匠们在漆艺过程中,将上色漆分2 ~ 3 次使用,而且在使用时要细致谨慎,只有在每种漆中加入比例适当的稀释剂,才能漆出颜色纯正、手感滑爽、光泽柔和、表面光滑、打磨性好的排灯。

灯面绘画:上漆完成后,待漆面干透,便可着手制作灯面。工匠们首先将框架的各个面蒙上纱,留下放置蜡烛的入口,再用胶水将纱贴在灯面上固定住,并对边边角角予以修剪。然后,根据不同的框架面,在上面绘制各类图画。

排列组装:由于湟源排灯是一系列个体灯的组合,因此制作排灯的最后一个环节是对灯进行排列组装,并按照制灯的大小或样式构配按序排列。

四、题材作品

从内容上看,湟源排灯主要包括历史人物(廉颇、李牧、诸葛亮、刘备、孙权等)、神话故事(精卫填海、女娲补天、夸父逐日、八仙过海、后异射日、天狗吃太阳等)、忠臣良将(文天祥、陈少云等)、家乡美景(青海湖、门源的油菜花、大通的老爷山等)、英雄楷模(宋哲元、彭德怀等)、山水花鸟(鸳鸯荷花戏水、梅花喜鹊欢聚等)、典故(刻画无盐、长风破浪、春蚓秋蛇等)、排灯皮影(桃花计、金斧头等)、民族团结(政通人和、万民同乐、天人合一等)等题材。

五、传承价值

艺术价值:在中国美术史中,常见的灯以花灯为多,且画面内容单一,而湟源排灯将声、光、电、影、动融为一体,表现民间喜闻乐见的历史故事、神话传说、宗教故事等,并集多样的绘画、书法、剪纸、皮影、刺绣、羊皮等艺术形式于一体,具有较高的艺术价值。

历史价值:早期的排灯只是作为湟源老街牌坊上的照明灯,因而被称为“786b5f7b73876287834f6c2065ab2a58牌灯”,随后山陕商人将其与店铺招牌结合,从而出现了兼有夜间照明和广告效用的“牌灯”。由于地方商会的发起,店家相互竞争,由过去强调功能的“牌灯”转而变成强调规模的“排灯”,而随着排灯文化产业的兴起,人们也逐渐关注排灯带来的商机,通过将其与各种工艺品或家居用品相结合,形成了具有实用价值的实用排灯。

研究价值:湟源排灯历史悠久,为文化工作者研究湟源历史提供了资料。通过研究排灯的历史,可以大致了解当时湟源地区人民群众的集体生活、日常行为模式、群体心态、思想道德品质、精神风貌、审美情趣等,这在一定程度上有助于人们了解湟源县的生产力发展历程、社会生产关系、社会群体间的交流互动等。

(本文图片主要来源于中国新闻网,关于排灯的历史渊源、文化特征、制作工序、题材作品、传承价值等资料来源于百度百科)