儒里村:朱氏宗祠和东乡羊肉

江苏镇江新区儒里村,是南宋大理学家、教育家朱熹的后裔在江苏最大的聚居地之一。村里现住朱姓居民4400多人。近200年里,从这里迁往大江南北及海外的朱氏子孙不下千余人。

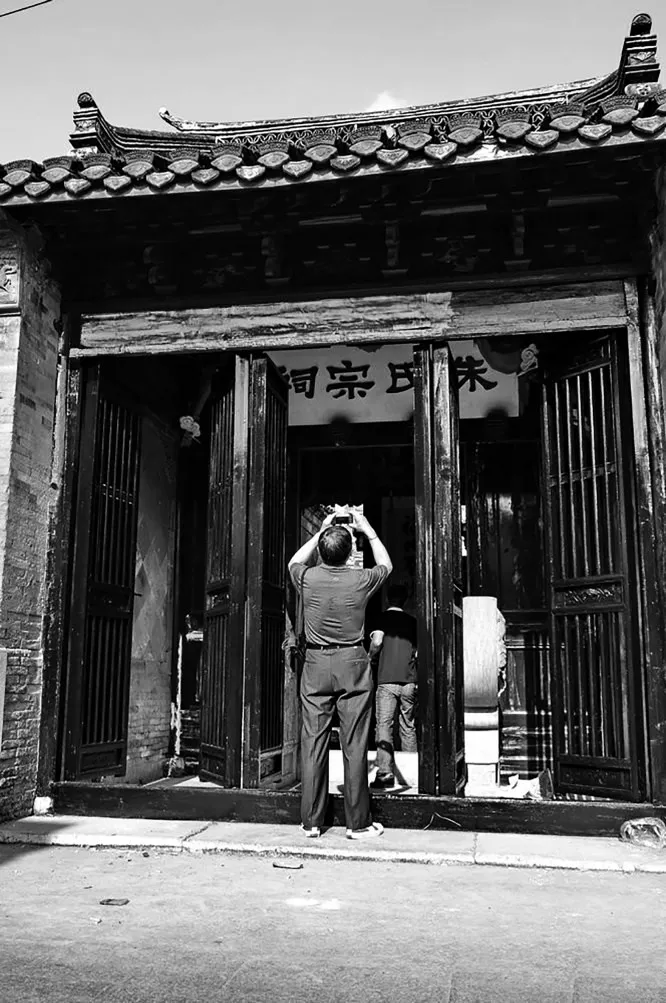

儒里村有千年古街,当年的繁荣名震方圆百里,通街都是“脱板门”的商铺,招牌、布幌沿街悬挂。而今,仍有保存相对完好的朱氏宗祠。

朱氏宗祠始建于元末明初,原为三开间两进双包厢四合院。清康熙年间,朱氏后人扩建,占地1400平方米。朱氏祖籍是安徽徽州婺源,所以宗祠的建筑沿袭了徽派风格,粉墙黛瓦,层楼叠院,方圆百里,独树一帜。

大约在公元1339年,朱熹的八世孙,任山东提刑的朱文通(享三公),来丹徒公干未返,择此定居,围堤垦田,繁衍子孙,时称“围里”。久之朱氏日众,人遂称之为“朱家圩”。此地居民皆以耕读为本,明末清初,后生中举为官者日众,一时名声大噪。传说由乾隆皇帝改名“儒里”,取意:文公后裔居地,儒人之故里。至此扩建宗祠,修整街容,古镇街市日趋繁盛。

由于一代又一代人的辛勤保护,朱氏宗祠保存较为完好。古街上南北有两道券门,门头皆嵌村名“儒里”,传为乾隆所题,南为石刻,北为砖雕。朱氏宗祠就坐落在两道券门中间。

村上的朱谷玖老人,原是儒里中学的退休教师。因是朱氏后人,退休后他和石桥镇纪委书记朱利民等,成了朱氏宗祠的热心维护者。

红卫兵造反时期,朱氏宗祠曾遭受部分破坏。20世纪80年代,为修缮朱氏宗祠,朱谷玖和朱利民出面游说当地富户鲁智深大酒店经理朱国民及王万民,争取他们的支持,同时向社会各界发出为抢救老祠慷慨资助的呼吁,得到全国和世界各地不少朱氏后人的响应。新区政府也特地拨款资助,加上当地村民的赞助,共筹集资金80多万元,将朱氏祠堂修缮一新。

朱谷玖深知,维护宗祠,除了修缮外,还要加强宣传,让更多的人知道。他每天到宗祠“上班”,当义务讲解员。他编写了很多通俗易懂的故事,为到宗祠旅游参观的人讲解,给他们留下了深刻印象。朱氏宗祠内有面山墙,山墙上有个砖刻的“孝”字,据说,这个“孝”字是朱熹亲笔书写的象形字,很有特点。朱谷玖将这个“孝”字的传说讲给参观的人听。他说:“这个‘孝’字,你从左边看,是一个人,从右边看,却是一个鬼。你们看像不像?”大家越看越像,朱谷玖就解释其寓意,朱熹这么书写,是想告诉子孙,你孝顺就是一个人,不孝顺就是鬼。参观的人顿时开怀大笑,在笑声中受到了教育。

儒里的东乡羊肉远近闻名,传说乾隆下江南时品尝东乡羊肉后,赞不绝口,传下口谕,要镇江府定为贡品。如今的儒里村建起了餐饮一条街,每年要吃掉七八千只羊。“夏天的长鱼,冬天的羊肉”,这是儒里村餐饮一条街的广告语。祠堂后面建起了宽敞的停车场,修建了柏油路,方便周围城市的人们来这座千年古村观光。如今,每到节假日,八方游客扶老携幼,赏古村美景,品东乡羊肉,流连忘返。

(责任编辑徐良文)