第15课 同步练习

[基础训练]

1. 如表为1821—1834年中英棉纺织品进出口数据表。由此可知,当时( )

[年份 英国输入中国

棉纺织品价值 中国输入英国

棉纺织品价值 1821 13 621银圆 1 317 626银圆 1831 246 189两 386 364两 1834 451 567两 16 304两 ]

A. 英国加紧武力侵华

B. 英国机器生产优势凸显

C. 世界市场最终形成

D. 中国社会经济日渐凋敝

2. 18世纪末,铜钱(文)与银子(两)兑换比例为800∶1。到了19世纪30年代,兑换比例为1 700∶1。这一现象表明( )

A. 清朝对外贸易严重出超

B. 鸦片泛滥危害社会经济

C. 清政府财政收入增加

D. 鸦片贸易转向合法化

3. 1839年8月10日,英国在华报纸《广州周报》载文称,“走入了危机的英中关系需要英国内阁动用其所有的智慧和胆量”……中国有权“根绝一种不道德的走私,将国家从一种巨大的邪恶中拯救出来”,但所采用的手段令英国不能容忍。该评论意在( )

A. 鼓动英国发动侵华战争

B. 指责清政府的销烟活动

C. 建议英国扩大对华贸易

D. 阐明中英关系的重要性

4. 《南京条约》是中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约,其中直接导致下表中数据变化的是( )

1843年前后中英两国进出口货物税率表

[货物 旧税率(%) 新税率(%) 棉花 24.19 5.56 棉纱 13.38 5.56 斜纹布 14.92 5.56 ]

A. 割让香港岛 B. 战后赔款

C. 协定关税 D. 五口通商

5. 1854年英国外交大臣克勒拉德恩说:“自从条约缔结以来,因我们对华通商的扩展有限而感到许多失望……届时我们当有权要求中英条约修订。”克勒拉德恩认为中英条约需要修订是基于( )

A. 第一次鸦片战争英国遭到中国军民的顽强抵抗

B. 有限的通商口岸不能满足英国更大的经济需求

C. 统治阶级的腐朽和民众的愚昧便利于英国入侵

D. 中国的资本主义生产与英国形成强有力的竞争

6. “乾隆溯前圆园月,咸丰凄零断残垣。西洋楼下生荒草,海宴堂侧遗石龟。”导致从“万园之园”到“断壁残垣”这种变化的侵略者是( )

A. 日本军队 B. 英法联军

C. 八国联军 D. 俄国军队

7. 经历了英法联军之役以后,士大夫们痛苦地名之曰“庚申之变”,与之相比,记叙前一次鸦片战争的作品不过称之为《道光洋艘征抚记》。这反映了( )

A. 两次鸦片战争冲击了国人思想

B. 中国传统的天下观的崩溃

C. 时人对时代变局有了更深感悟

D. 士大夫对战败事实的遮掩

8. 《海国图志》中记录了众多的“他者”形象,除了传统以华夏为视角的“小他者”外,还有两类“大他者”,其一以英国为代表,其二则是西方的舰船、枪炮等。《海国图志》的这一分类( )

A. 突破了传统的“夷夏观”

B. 凸显了师夷长技的理念

C. 孕育了中体西用的思想

D. 改变了国人的认知方式

[进阶训练]

9. 1844年,在中美《望厦条约》谈判时,美方提出美国船只进口停泊,“请中国统辖护理,倘遇别国凌害,仍请中国代为报复”。而清朝谈判代表耆英却要求修改为“合众国贸易船只进中国五港口湾泊,仍归各领事等官督同船主人等经营,中国无从统辖。倘遇有外洋别国凌害合众国贸易人民,中国不能代为报复”。这反映了( )

A. 耆英坚决捍卫国家主权

B. 美国未能获取侵略权益

C. 清廷缺乏外交主权意识

D. 中国坚持闭关锁国政策

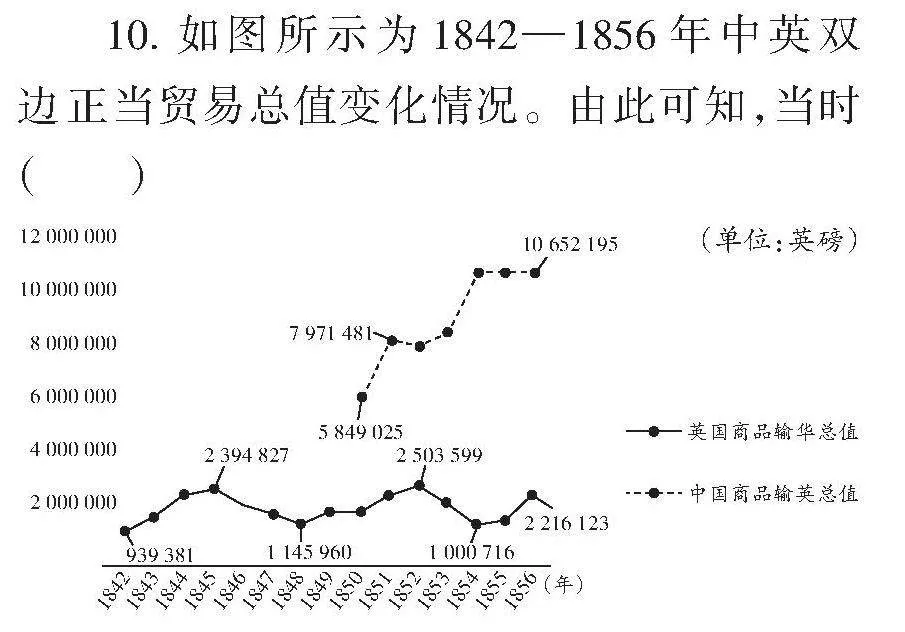

10. 如图所示为1842—1856年中英双边正当贸易总值变化情况。由此可知,当时( )

[英国商品输华总值][中国商品输英总值][(年)][2 216 123][2 503 599][5 849 025][2 394 827][7 971 481][10 652 195][12 000 000][10 000 000][8 000 000][6 000 000][4 000 000][2 000 000][939 381][1 145 960][1 000 716][1842][1843][1844][1845][1846][1847][1848][1849][1850][1851][1852][1853][1854][1855][1856] [(单位:英磅)]

A. 中国保持对英经济竞争优势

B. 近代民族工业抵制外来商品

C. 英国对华侵略诉求日益增强

D. 协定关税未对外贸产生影响

11. 《瀛寰志略》出版后,在朝的统治者、满汉官员、理学家、社会士绅,无不为《瀛寰志略》所展示的世界所惊诧,无不为大清帝国只是世界的一个组成部分而非“天下之尊”的事实所震骇。《瀛寰志略》的发行( )

A. 引导传统地理观的变革

B. 推动各阶层力量的联合御敌

C. 打破了天朝上国的观念

D. 使向西方学习的新思想萌发

非选择题

12. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 《南京条约》中文原件中,对中国的称呼包括“大清”“清”“中国”“华”等几种,而英文原件中一律是“China”。《南京条约》中文原件将鸦片战争归结为“不和之端”,签订条约的目的是停止不和。在英文原件中,把战争原因归结为“误解”,交代了签约的具体目的:为停止中英双方的误解和由此引发的战争。作为战争被动者的中国却没有指出这种漏洞,反而用更模糊的语言对战争的原因一带而过,不但使自己处于谈判的不利地位,更为日后西方人对鸦片战争的解读留下了口实。

——摘编自王晓晴《对比研究中英文〈南京条约〉原件看晚清中西方观念的碰撞》

材料二 在第二次鸦片战争以后,尽管鸦片已变成“洋药”可以公开交易,进口税率只需5%,但因鸦片贸易量太大,鸦片走私仍相当普遍。在1869年,到达香港的鸦片约为8.8万箱,报税入关的仅5万箱,中国政府因此损失的税银就达40万至50万两。随着鸦片进口数量增大,当时的中国还产生了不少鸦片转运中心,北方的天津就是其一。《天津条约》之后,号称“皇家四大行”的怡和、仁记、太古、新泰兴洋行,依仗租界的庇护及种种特权,很快使鸦片进口量在天津进口货物中占据第一位。

——摘编自苏智良《第二次鸦片战争后的鸦片输入》

(1)根据材料一,指出《南京条约》中英文表述的不同之处并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括第二次鸦片战争后鸦片走私的特点,并分析其原因。