基于人权的方法的生物多样性治理探究

摘要:生物多样性的丧失正在影响全球每个角落和每个群体,特别是依赖于生物多样性的社会最脆弱群体。基于人权的方法将人权作为核心和指导原则,以确保人的尊严、平等和权利得到尊重和保护。将基于人权的方法运用于生物多样性治理,能够实现法律及政策的制定和实施与促进人权的实现相统一。被视为在中国担任主席国期间通过的关于生物多样性治理的新里程碑,《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》明确了其框架执行需要基于人权的方法。加强国际合作、推动国家履行人权义务、督促企业开展人权尽责以及促进广泛的社会参与的多元治理方法,共同构成了基于人权的方法的生物多样性治理的基本范式,亦是落实《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》的最佳实施路径。

关键词:生物多样性 基于人权的方法 《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》 《生物多样性公约》 人权尽责

中图分类号:D998.2 文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.2097-0749.2024.05.06开放科学(资源服务)标识码(OSID):

基金项目:国家社会科学基金西部项目“检察机关办理公益诉讼案件民行刑衔接机制研究”(21XFX015)

经济社会发展无法脱离对生态系统的利用,社会制度、文化习俗与科学技术持续变化调整着生态系统与人权之间的关系。虽然人们已经普遍认识到健康的环境对享有包括生命权、健康权、食物权、水权和文化生活权等在内的人权的重要性,但人权与生物多样性之间的关系仍有待深入探讨。生物多样性是指“所有来源的活的生物体中的变异性,这些来源除其他外还包括陆地、海洋和其他水生生态系统及其所构成的生态综合体,也包括物种内、物种之间和生态系统的多样性”。〔 1 〕 生物多样性直接支持充分享有人权的特定生态系统服务,例如食物、水、纤维等基本物质需求的生态系统供给服务,水资源的循环净化和防止自然侵蚀的生态系统调节服务,以及许多以自然崇拜为依托的宗教和精神价值观的生态系统文化服务等。生态系统的健康和可持续性,决定了生态系统所提供服务的质量,而生物多样性又促进了生态系统过程的生产力和稳定性。〔 2 〕 因此,人权、可持续性和生物多样性具有不可分割的内在关联,充分享有人权依赖于健康和可持续的生态系统,而生物多样性的退化和丧失将会损害人类享有人权的能力。〔 3 〕

尽管各国已经认识到生物多样性治理的重要性,承认人人享有清洁、健康、可持续环境的人权〔 4 〕 ,但生物多样性保护状况仍以人类历史上前所未有的速度在全球范围内不断恶化,包含土著居民和地方社区在内的处境脆弱和最依赖生物多样性的边缘群体权利未能得到有效保障。〔 5 〕 目前,在生物多样性治理实践中,存在以保护生物多样性的名义继续侵犯人权的行为:在制定和实施生物多样性保护政策和项目时,往往缺乏参与和信息透明度;受生态系统丧失和退化影响的群体无法得到有效、及时的救济;企业就其对环境乃至人权产生的负面影响责任承担不足;诉诸司法和获得生物多样性相关信息的机会丧失。〔 6 〕 基于人权的方法(Human Rights-Based Approach)通过将生物多样性治理与国际人权公约确认的权利相联结,强化对权利享有者的赋权和参与,督促责任承担者履行义务。它既强调结果导向的生物多样性治理,也重视生物多样性治理过程中的人权保护。与强制恢复无人居住的原始荒野状态的“堡垒保护”(Fortress Conservation)不同,基于人权的方法并非排他性地要求生态系统免受人类干预,而是指生物多样性政策的制定和实施不对人权造成负面影响,并积极寻求促进人权的实现。如何确保生态系统的健康满足当前和未来世代的需求,是促进人权永续享有的关键议题,也是执行2022年12月通过的《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》(以下简称《昆蒙框架》)的重要考量因素。基于此,本文试图从现有权利结构下的基于人权的方法构成要素切入,通过对人权与生物多样性的关联分析,探寻如何将人类的权利和需求与生物多样性保护相结合,以及如何将现有的人权义务纳入生物多样性治理框架,为促进可持续的生态系统治理提供基于人权的方法的方案。

一、基于人权的方法

人权领域的相关研究,特别是法律研究,往往被指责很少关注方法论问题。〔 1 〕 由于人权研究领域问题的复杂性和多样性,研究方法的选择通常与资源、可访问性、文化和地区差异、伦理问题、政治干扰等诸多因素相关,并没有一种单一的、适用于所有情况的标准方法,或典型的首选方法。例如,人权领域由于很难证明因果关系,评估政策的影响这一在其他研究中普遍适用的方法,在人权研究领域的适用就显得十分困难。〔 2 〕 虽然人权学者可能会在研究过程中使用多种方法,将普遍性与情境性结合来获取更全面的理解〔 3 〕 ,但仍需警醒以往研究中存在的问题。例如,研究目的与手段混淆的误区:尽管人权研究的目的的确是促进对人权标准的尊重,但追求人权本身并不是目的,而仅仅是旨在增进对人类尊严的尊重的一种手段;〔 4 〕 以及对人权领域的国际监督机制的过度信赖:人权标准作为国家间妥协的产物,仅仅通过国际机构的决议和新的国际机构的建立并不一定会改善现实的人权状况。〔 5 〕 基于人权的方法虽然不是传统意义上的学术研究方法,本身不能作为一种方法论,但作为一项总体原则,它可以为各个学科的学术研究提供指引,帮助指导研究的伦理和道德基础,并确保学术研究有助于促进和保护人权。将这一整体视角纳入具体研究工作中,有助于解决人权问题并推进基于权利的议程。

(一)基本内容

2003年由联合国可持续发展集团批准通过的《联合国机构间就以人权为本促进发展合作达成的共识》(以下简称《共识》)指出,基于人权的方法应当包括:(1)一切有关发展合作、政策以及技术援助的项目都应贯彻《世界人权宣言》以及其他国际人权文件以进一步促进人权的实现;(2)由《世界人权宣言》以及其他国际人权文件中所蕴含的人权标准以及由此衍生的一系列原则指导各部门和各阶段的一切发展合作与规划;(3)发展合作有助于提高“责任承担者”履行其义务的能力,并且/或者鼓励“权利所有者”主张自己的权利。〔 1 〕 在《共识》中的三项基本标准中,贯彻人权要求和指导合作规划的最终目标都是促进人权的实现,而人权的最终实现需要落脚于最后的权利救济与责任承担。与普通法系或传统大陆法系不同,普通法系中的传统实用主义更倾向于发展为专注于实际救济的修辞,即由法官授予的解决原告申诉的救济措施,以及在涉及救济时无须明确区分实体和程序。〔 2 〕 传统大陆法系的私法构造以主观权利的概念为中心,在“权利—诉讼”的框架内,缺失了具有实体和程序双重特征的“救济”这一概念。〔 3 〕 人权中的救济具有更强调国际法律机制、人权监督机构、集体救济和公共利益的特点,旨在保护个人和群体在国内和国际层面的人权。这与普通法系和大陆法系中的救济有所不同,后者更着重于国家内部的法律体系和个体权益。在基于人权的方法中,人权决定了个人和集体作为权利享有者,可以进行有效的诉求,而国家或非政府组织作为责任承担者,需承担相应的责任。〔 4 〕

基于人权的方法采取整体视角,考虑了包括公民、政治、经济、社会和文化等权利在内的全体人权,承认个人权利是相互关联的,解决人权的一个方面往往需要考虑其他方面。〔 5 〕 一般而言,基于人权的办法还基于一些核心原则:尊严与赋权,普遍性和不可剥夺性,不可分割,相互依存和相互关联,非歧视和平等,参与和包容,问责制和透明度。〔 1 〕 这些原则应为基于人权的方法提供指导,但就基于人权的方法的内容而言,它建立在1948年《世界人权宣言》及其后的国际人权条约和宣言所规定的一整套人权的基础上,必须参考人权法律框架。〔 2 〕 人权法律框架提供了关于权利和义务的基础信息,同时也为解决和改进人权问题提供了法律支持,例如《世界人权宣言》所确立的一系列普遍的人权原则,《公民权利和政治权利国际公约》所确保的包括言论自由、宗教自由和公民权利在内的一系列权利,《经济、社会及文化权利国际公约》所承认的包括劳动权、教育权和健康权在内的一系列社会、经济和文化权利。除了上述主要国际公约,还有许多其他国际公约和协定,涵盖了特定领域的人权,例如,《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》等。人权条约机构监督着核心国际人权条约的履行情况,国际人权法院、国际刑事法院、联合国人权事务高级专员办事处以及联合国人权理事会等国际机构也在监督和解决国际人权争议中发挥着重要作用。在采取基于人权的方法时,通过人权法律框架来制定策略、采取行动并确保人权得到尊重和保护,可以确保人权政策得到执行和实施。

(二)运用模式

传统的生物多样性治理研究通常优先考虑保护、可持续利用和合规性等旨在管理和保护生物多样性的战略和框架,例如,设立国家公园和自然保护区、市场化激励机制(生态系统服务付费、生物多样性抵消等)、法律监管,以及政策和制度支持等方式。这些研究通常基于环境条约和协议,主要强调保护物种、栖息地和生态系统,利用生物多样性研究和数据为政府或国际机构的集中决策和执行提供信息,有时甚至以牺牲社会经济因素为代价。虽然《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》(以下简称《名古屋议定书》)等框架下的利益分享在一定程度上能够解决歧视、边缘化和获取生物多样性资源和利益的不平等问题,但传统治理研究往往没有全面关注社会正义和人权,涉及的法律监管通常也无法解决侵犯人权的问题或提供对当地社区的问责机制。这就不可避免地使生活于资源和治理能力有限地区的人们被迫承受牺牲经济发展所带来的后果。例如,传统方法并未将人权考虑纳入其中,有时会使当地社区边缘化,忽视他们的权利、知识和需求,同时保护区和保护工作可能导致野生动植物与当地人口之间的冲突,特别是在生计依赖自然资源的地区。因此,基于人权的方法在关注重点、规范性框架、参与与赋权、问责机制等方面的独特视角,可以有效克服当前生物多样性保护政策和实践与人权之间的持续冲突,并作为一种独立的方法运用于生物多样性治理。

实现生物多样性的长期可持续性,需要平衡保护工作与人口的社会经济需求。基于人权的方法以国际人权标准为规范基础,要求生物多样性政策、治理和管理不侵犯人权,在保护和可持续利用生物多样性的政策设计和实施过程中,积极寻求支持和促进人权的路径。基于人权的方法转化为实践的方式取决于具体情况,但通常包括身份识别、有效参与、权利保护和审查监测。首先,针对利益相关方进行综合分析,确定相关领域的权利享有者和责任承担者,通过使用权利概念和将受到影响的人们定位为权利享有者,使他们从政策的“受益者”这一被动的慈善接受者身份,转变为积极的权利享有者。其次,责任承担者需要赋予权利享有者提出这些诉求的权利,并完善程序性权利,对权利人的参与和诉求作出回应,以确保权利享有者的核心权利。例如,通过承认土著居民对土地、领土和资源的权利,采取基于地区的措施保护其充分有效的参与。再次,通过评估当前人权保障措施及其实效,提供针对性权利救济方案。〔 1 〕 基于人权的方法不局限于设立保护目标和基准,还要确保全过程符合人权标准,并通过法律的方式为权利提供有效保障,督促责任主体切实履行其在保障人权方面的积极义务。〔 2 〕 最后,审查、报告和监测是基于人权的方法的关键要素,要求审查和完善国家报告格式,以及建立有效的非国家渠道,以监测责任主体履行承诺并提供额外的数据支持。

(三)方法优势

传统关于生物多样性治理的政策议程相对宽泛,主张采用综合方法来协调生物多样性保护的各种问题,例如,环境、卫生、发展、教育和媒体等方面的问题。从原则上讲,这种综合方法似乎确实优于较为分散的单一领域推进,因为在谈论生物多样性的社会治理时,不可避免会受到其他领域的相关政策影响。遗憾的是,目前的范式似乎仍然建立在某些技术决定论的基础上,侧重于生态恢复等技术的发展本身,而不是采用一种更加协调一致的方法,来解决根本需求以及促进和加强人权。由于不同的国家实行着不同的政治体制和经济体制,并具有各自独特的公共政治文化,基于政治多元和文化多元的基本事实,当下的生物多样性治理范式可能会比另一种选择更容易处理,即向基于人权的生物多样性治理范式转变。〔 1 〕 基于人权的方法强调预防侵犯人权行为,而不仅仅是事后的惩罚措施。通过解决歧视、不平等和排斥参与等根本原因和系统性问题,这些方法旨在从一开始就防止侵犯人权行为的发生。

与传统的民事、行政和刑事责任制度相比,基于人权的方法为解决社会问题和不公正现象提供了一个更广泛、更全面和更积极主动的框架。它侧重于预防性、包容性、问责制和可持续性,促进尊重人权的文化。这种文化延伸到所有个人,尤其是那些最脆弱的人。生物多样性资源的丧失既是侵犯人权的原因,也是其后果。这种将获得生物多样性资源视为公共产品,并作为每个人的基本权利得到保障的观点,在本质上是一种道德立场,其根源在于这样一种信念,即减轻对社会最易受生物多样性影响群体所造成的不成比例影响,例如,生计损失、家园破坏等负担的必然途径,是建立针对边缘化群体的服务提供系统。从这个意义上说,不能孤立地看待人权和民事、行政和刑事法律,国家的作用仍然是确保所有公民都能获得基本的生物多样性资源。传统的民事和刑事责任通常侧重于个人责任和惩罚,但基于人权的方法要求国家和非国家行为者对侵犯人权行为负责。基于人权的方法所采用的更广泛的问责框架有助于解决结构性和系统性问题。同时,基于人权的方法旨在通过解决侵权行为的根源并促进社会和制度变革来实现可持续、持久的变革,这与可能只能提供短期救济的惩罚性措施形成鲜明对比。

(四)积极面向

基于人权的方法的重要性在于,该方法侧重于以人权原则为指导评估生物多样性破坏的结构性决定因素,包括依赖于生物多样性经济资源的分配、诉诸司法和获得生物多样性相关信息的机会,而不是狭隘地仅仅依靠生态修复等干预措施。尽管私营行为者及其政策在确定生物多样性治理与所需条件方面发挥着日益重要的作用,但适用于非国家行为者的权利框架在很大程度上仍处于萌芽阶段。在制度出现问题时,纠正侵权行为同样是基于人权的方法的关键面向。在这种情况下,利用人权委员会或法院等人权机制来确保对侵权行为的纠正是基于人权的方法的必要措施。〔 2 〕 即使在部分地区,基于人权的方法可能无法完成上述部分(或全部)的上述工作,但仍可利用人权框架动员民间社会采取行动,以实现人权。通过将动员社会正义作为基于人权的方法的一种模式,能够促进在法庭上或部长级磋商中的议题建立在民众参与的基础上。如果缺少这种反复的互动,可能使权利话语专业化,使基于人权的方法失去其变革潜力。〔 1 〕

此外,基于人权的生物多样性治理,还要求维护受生物多样性丧失影响最大的人的权利,包括土著居民、少数群体、老年人、残疾人、妇女、儿童等所有弱势群体。“受害者”这一标签往往与这些群体相关联,对他们的身份定位有着巨大的影响,这些刻板印象在无意中时时处处会限制他们及时采取行动摆脱困境与被伤害的境遇。通过确定应享权利和相应义务,基于人权的方法避免了受生物多样性影响的个人被贴上“受害者”的标签,承认每个受生物多样性影响的个人既是“人”,也是权利持有者。〔 2 〕 基于人权的方法的生物多样性治理不仅需要审视其维护土著居民权利的承诺,还必须确保他们在保护森林方面发挥关键作用,允许土著居民制定自己的政策,并对自己的土地和自然资源行使权利。〔 3 〕 例如,在森林资源的养护和使用中,基于权利的方法是保护森林的最有效方法之一,也是维护森林居民权利的最佳方法之一。〔 4 〕

二、人权与生物多样性的双向关联

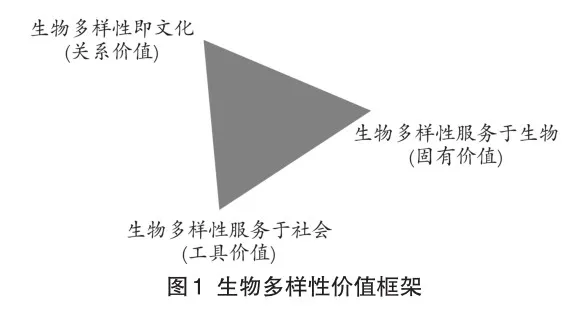

生物多样性不仅包括地球上生命的多样性及差异性,还包括每个物种内的遗传多样性以及物种创造的生态系统的多样性。生物多样性支撑着与人类福祉密不可分的生态系统服务,也支撑着在许多方面依赖这些服务的人权。〔 5 〕 生物多样性不仅仅是一种资源,而且是实现人权的一个基本方面(见图1)。在“生物多样性服务于生物”视角中,人们认为生物多样性的固有价值在于构成自然世界的物种、生境、生态系统和过程的多元性,在于生物多样性自然自主运作的能力。“生物多样性即是文化”视角主要强调生物多样性的关系价值,即社会、文化、传统和信仰与生物多样性交织在一起,形成各种不同的生境文化景观。“生物多样性服务于社会”视角强调生物多样性为人类和社会提供的功利惠益和工具价值。各种价值视角的相互融合,共同促进人类的发展。保护生物多样性,是促进人权的重要面向。

(一)生命权与健康权

《世界人权宣言》第3条和《公民权利和政治权利国际公约》第6条都承认了生命权。依赖生物多样性的生态系统服务为健康生活提供了基本支持,例如,食物和水。〔 1 〕 充足的食物依赖于生物多样性所提供的各种动植物,以及与提高农业生产力和营养价值相关的遗传多样性。同时,生物多样性也通过径流调节、储水量改善和水净化等各种方式支持获得清洁和安全饮用水的权利。多样的动物、植物和藻类物种可吸收水生生态系统中过量的氮和磷,通过自然过滤服务清除水中的人造有毒物质。〔 2 〕 没有这些赖以维系生命的物质来源,生命就会受到威胁,生活质量也会下降。《世界卫生组织组织法》序言和《经济、社会及文化权利国际公约》第12条也确认了人人享有最佳身心健康的权利。健康权“延及于健康的基本要素,如食物和营养、住房、安全饮用水和适足卫生设施、安全和健康的工作条件,以及有益健康的环境”。〔 3 〕 生物多样性以各种方式与健康相关,包括营养、卫生和健康环境。例如,药物通常从天然产品中衍生,接触大自然可以改善心理健康,生物多样性的丧失会增加接触一些人畜共患疾病的机会。保护、可持续利用和公平分配生物多样性的惠益,确保继续提供依赖生物多样性的生态系统服务,是实现享有安全、清洁、健康和可持续环境的人权的现实基础。

(二)适足生活水准权

《世界人权宣言》第25条和《经济、社会及文化权利国际公约》第11条都承认了适足生活水准权,这一权利涵盖“源自这项权利和对实现这项权利必不可少的一系列权利”。〔 1 〕 《昆蒙框架》在背景、行动目标11和行动目标22等条款肯定了生态系统功能和服务对人类生活水准提升的贡献,包括食物供应、减少疾病风险、适足住房和文化服务。首先,生物多样性资源支持广泛的生计活动,包括狩猎、捕鱼、采集、畜牧业和小规模自给农业,对食物来源的稳定性和恢复力尤为重要。生物多样性直接协助有用植物的有效授粉和种子扩散,增加对农业害虫和外来植物的抵抗性。其次,长久以来,生物多样性作为药物来源维护了人类身体和精神健康,提供了丰富的具有药用价值的植物、海洋生物和微生物等资源用于促进医疗研究和开发新药物。再次,生态系统服务所提供的树种多样性和丰富度,有助于增加木材产量,从而实现人的住房权。具有丰富植被和生物多样性的生态系统可以充当自然屏障,减缓自然灾害的影响,保护住房和社区免受损害。最后,生物多样性还为世界上许多人提供重要的文化服务,许多土著社区和文化围绕着特定的自然资源和生态系统建立了传统知识和价值观,对生物多样性的维护有助于保护这些传统知识和文化联系。〔 2 〕

(三)最易受生物多样性丧失影响群体

对全球影响最大的自然变化的直接驱动因素是对土地和海洋利用的变化、对生物体的直接利用、气候变化、污染和外来物种的入侵。〔 3 〕 产生这些因素的根本原因与人类活动相关,包括不平等和不可持续的生产和消费模式、人口发展、贸易、技术创新和治理体系,并以社会结构、价值观和客观行为为基础间接造成了生物多样性的丧失。〔 4 〕 生物多样性的生态系统服务丧失,将减少社会最脆弱群体享有健康生活所需要的基本物质,限制他们的选择自由和行动自由,从而加剧这些处境脆弱的个人和群体的不平等和被边缘化程度。〔 5 〕 第一,对与大自然关联密切的土著居民、森林居民、渔民和直接依赖森林、河流、湖泊和海洋产品获取食物、燃料和药品的人而言,生物多样性的破坏会造成灾难性后果。当失去生物多样性资源后,由于在各自国家内缺乏经济和政治力量,他们难以找到替代生计。〔 1 〕 第二,虽然生物多样性的传统知识、创新、做法和习惯性可持续利用受到人权和环境法的保护,包括《联合国土著人民权利宣言》《土著和部落人民公约》以及联合国《生物多样性公约》(以下简称《公约》)都提出了尊重、保护和实现土著居民和地方社区对其科学和技术知识、土地、资源和领土的权利〔 2 〕 ,然而,包括土著居民在内的传统上被边缘化的群体,往往不成比例地受到生物多样性丧失和其他环境问题的负面影响,因为其无法有效参与公共事务,对生物多样性惠益的养护、可持续利用和公平分配通常也未顾及其利益。〔 3 〕 第三,妇女作为自然资源的管理者、领导者和捍卫者之一,同样对生物多样性作出了重要贡献,但囿于许多国家的资源管理往往具有性别特征,妇女权利的落实并不平等,妇女和女童可能会过多地受到生物多样性丧失的负面影响。

三、基于人权的方法的生物多样性审视

基于人权的方法是一个依据国际人权标准的概念框架,旨在促进和保护人权。〔 4 〕 这种方法承认生物多样性不仅因其内在价值而重要,而且还因为它直接或间接影响人类和生态系统的权利和福祉,提倡以更加公正和可持续的方式管理生物多样性,以造福人类和地球。基于人权的方法在生物多样性治理中的运用,以生物多样性为基本权利,将生物多样性视为地球上所有生物的基本权利之一,基于它们与生态系统的互动以及对生存和繁荣的需求,确保生物多样性得到适当的尊重和保护。在整合可持续发展目标的同时,强调生态系统和人类权利的相互依赖性,基于人权的方法的生物多样性治理要求以公正和可持续的方式管理和保护生物多样性,包括确保保护生物多样性的举措不会损害特定社区或族群的权利,并且能够长期维持生态系统的健康和功能。基于人权的方法还鼓励尊重和促进本地知识和传统做法,确保社区对当地生物多样性的管理具有参与权和决策权。

一方面,在相关国际公约实践中,人权与生物多样性之间的联系已经确立。《公约》以保护生物多样性、持续利用生物资源及公平合理分享遗传资源惠益为目标,虽没有明确提及人权,但承诺尊重、保存和维护土著居民和地方社区的贡献及其知识、创新,保护和可持续利用生物多样性的条款含蓄地援引了人权。在获取、公正和公平分享土著居民和地方社区持有的遗传资源惠益方面,人权被进一步隐含地纳入了《公约》及其议定书,如《名古屋议定书》。为促使各国政府和全社会,包括土著居民和地方社区、民间社会和企业,在解决生物多样性损失及恢复生态系统治理工作中将保护人权的理念置于关键地位,《昆蒙框架》除了要遏制生物多样性丧失,还将人权置于新的全球生物多样性框架的核心。〔 1 〕《昆蒙框架》确认框架的执行应遵循基于人权的方法,尊重、保护、促进和落实人权,将生物多样性保护和可持续利用与气候变化应对深度捆绑。各国有义务防范环境损害对人权的消极影响,这些程序性和实质性义务同样适用于生物多样性治理。以《昆蒙框架》所提出的“使他们根据本国立法、包括《联合国土著人民权利宣言》在内的各项国际文书和人权法,充分和有效地参与决策”的方法为基础,可能会为各国今后更多地承认并支持生物多样性与人权的关联铺平道路。无论是通过构成权利还是通过承认享受清洁、健康和可持续环境的人权,采取基于人权的方法开展生物多样性治理不仅在技术上是可能的,而且是可取的。

另一方面,生物多样性治理切实可行的解决方案也来自国际人权法的庞大体系,包括联合国人权理事会特别程序、普遍定期审议,以及人权条约机构和联合国人权事务高级专员办事处提出的有针对性的人权建议。联合国人权理事会和联合国独立人权专家通过各种报告、决定和决议强调了基于人权的方法对生物多样性的重要性。2015年4月,根据联合国人权理事会第28/11号决议,理事会确定了人权与环境问题特别报告员的任务,并要求与各国政府、人权机制、民间社会组织和其他方面协商,研究、分析和报告与环境有关的人权义务。〔 2 〕 2021年3月,联合国人权理事会通过了加强人权与环境之间联系的决议,承认了生物多样性丧失对享有广泛权利的影响〔 3 〕 ,要求各国有义务立即采取行动防止这些损害,并特别呼吁各国在养护、保护、恢复、管理、利用和受益于健康的生态系统和生物多样性的所有方面采取基于人权的方法。〔 4 〕 这些义务在法律上是可强制执行的,反映了国家在国际人权法中的现有承诺,这些义务中的每一项都适用于以各种方式影响生物多样性的措施。

(一)程序性义务

1.评估并公布对生物多样性的影响

评估并公布对生物多样性的影响对提高公众对生物多样性的认识、促进生物多样性损害问责以及推动生物多样性保护工作至关重要。《昆蒙框架》行动目标21也提出了确保决策者、从业人员和公众能够获取最佳现有数据、信息和知识,以便指导实现有效和公平治理和生物多样性的综合和参与式管理。根据基于人权的方法的评估,包括国家生物多样性战略和行动计划在内的生物多样性计划、政策和进程都需要以国际法确立的相应权利义务体系为基础。具体而言,在法律框架和政策制定层面,需要通过明确规定评估的标准和程序,要求对任何可能对生物多样性产生重大影响的项目、计划或政策进行全面的生物多样性影响评估。例如,通过国家立法落实信息权,包括公布影响生态系统和生物多样性的措施。在具体评估实践层面,一是确保生物多样性影响评估标准和方法的一致性和科学性,提高评估效率,及时履行国家在国际条约中承诺的信息披露义务,例如,定期评估实现《公约》目标的进展;二是收集有关生物多样性的基线数据,不仅要涵盖生物多样性的物种方面,还要考虑到生态系统功能、基因多样性、栖息地完整性和生物多样性等多方面内容;三是在评估过程中进行监测,并及时向公众公布相关生物多样性信息,包括通过国际合作分享经验和最佳实践,以解决跨境生物多样性问题,并确保跨国界的生物多样性得到妥善保护。目前已有144个成员的生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台便是生物多样性评估国际合作的重要成果,通过提供与政策相关的知识,促进政府、私营部门和民间社会各级知识政策的实施。〔 1 〕 与此同时,评估过程亦是一个持续改进的过程,根据评估结果和新的科学发现来修订生物多样性政策,以更好地保护生物多样性。例如,从治理过程看,《昆蒙框架》就依循了“制定—施行—评估”的闭环,通过后续缔约方持续关注效果与程度。

2.促进公众参与生物多样性政策

将生物多样性即文化的关系价值纳入全球生物多样性情景框架并承认包括文化认同、地方感、传统和与生物多样性的互惠性,在生物多样性和生态系统服务评估中往往没有得到充分体现或被边缘化。基于人权的方法有助于促进生物多样性保护工作的可持续性,赋予包括最边缘化群体在内的人们以权利,特别是对弱势群体的程序性权利,例如,《公民权利和政治权利国际公约》中的参与权等基本权利,承认他们在推动和支持变革方面的代理权和能力,让他们参与政策制定,并提升人权尽责实施效果。同时,基于人权的方法的生物多样性旨在保护弱势群体,包括土著居民、当地社区、生活在农村地区的人、妇女、儿童和青年、残疾人等边缘群体。它促进采取行动解决生物多样性和生境丧失问题,以寻求纠正历史或系统性歧视的方式,并考虑到性别和年龄相关的影响以及代际平等。《昆蒙框架》行动目标22和23也提出,要确保土著居民和地方社区在决策中有充分、公平、包容、有效和促进性别平等的代表权和参与权,在与生物多样性有关的行动、接触、政策和决策的所有层面充分、公平、有意义和知情地参与并发挥领导作用。这些程序性权利的切实享有影响着以生物多样性为根基的各种人权的充分享有。

3.及时补救生物多样性损害

《世界人权宣言》第8条赋予每个人在权利受到侵犯时获得有效补救的权利。同样,《公民权利和政治权利国际公约》第14条第1款、第19条第2款、第25条第1款要求各国保障法院和法庭面前的平等,《里约环境与发展宣言》原则10也确认了各国的程序性人权义务。这些义务也受到区域协议的保护,如《在环境问题上获得信息公众参与决策和诉诸法律的公约》和《拉丁美洲和加勒比地区在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的区域协定》。《昆蒙框架》行动目标22要求确保对妇女和女童、儿童和青年以及残疾人的保护及其诉诸司法的机会。保护与生物多样性有密切关联的人的权利不仅是人权法的要求,也是保护生物多样性的最佳途径之一。由于性别、年龄、残疾、贫困或少数群体身份等因素的存在,生物多样性的丧失对处于弱势地位的个人或群体产生了不成比例的影响。因此,虽然各国对每个人都负有相同的人权义务,但它们有义务特别考虑可能处于弱势地位的人,例如,妇女、儿童、老年人、残疾人以及土著居民和当地社区。〔 1 〕 基于人权的方法除了为弱势群体创造共同利益,同时要求对受生态系统丧失和退化影响的群体提供更有效的补救,包括确保其协商、参与、获得信息、受公正对待和获得救济的权利,以及克服在获得这些权利方面可能存在的任何结构性障碍。同时,基于人权的方法也要求追究企业对造成或未能防止生物多样性和栖息地丧失以及任何相关人权损害的责任,包括通过监管、监督和有效可利用的问责和补救机制。

(二)实质性义务

基于人权的方法的生物多样性作为一种工具,在规范上以国际人权法和标准为基础,要求以普遍性、不可分割性、平等和非歧视、参与和问责等人权原则来指导所有行动,通过分析作为生物多样性丧失核心的不平等现象,纠正阻碍生物多样性改善的歧视性做法和rlm66A7M93r+0lvlLZcN4Q==不公正的权力关系。生物多样性丧失和生态系统退化威胁到广泛的实质性权利,包括生命权、健康权、食物权、水权、健康环境权、文化等权利。因此,各国负有保障生物多样性的一般义务,以确保切实享有这些权利。〔 1 〕 《昆蒙框架》虽承认享受清洁、健康和可持续环境的人权,但因其并非《公约》条文及附件组成部分,除非各国有效解决生物多样性丧失的驱动因素,包括将保护和可持续利用的义务纳入更广泛的发展政策和措施,否则生物多样性的持续破坏和退化将继续削弱广泛人权的享有。具体而言,一是通过法律和制度框架,有效保护生物多样性免受妨碍享受人权的损害;二是充分执行其保护与生物多样性有关的人权的法律;三是与其他国家合作(国际合作),保护生物多样性和生态系统服务; 四是防止私人行为者和企业对生物多样性造成损害。

四、基于人权的方法的生物多样性多方治理路径

过去由于缺乏明确的政治议程,生物多样性治理中不免存在与所谓“新自由主义”的意识形态耦合,成为碎片化、个别化、私人化全球治理的场域,这也是导致《公约》框架下2020“爱知目标”未能实现的主要原因。虽然生物多样性主流化能够帮助社会不同层面转换高阶目标为有意义和包容性行动,但这并不会必然促进人权保护和社会正义,在主流化进程中还可能存在这样的风险:以保护生物多样性为名,助长新的国际贸易和投资壁垒,从而加剧对边缘群体的人权侵犯。当生物多样性被贸易和投资体制所绑架和消费,沦为西方国家在国际投资和贸易中对发展中国家施加歧视性待遇和壁垒的借口时,发展中国家在生物多样性治理中的角色也将更加边缘化。因此,必须注重加强生物多样性治理的公共性。《昆蒙框架》是中西方文化、理念、意识、观点、主张的交流与碰撞的产物,中国式生物多样性保护和可持续利用理念对框架的订立和通过不可或缺。〔 2 〕 《昆蒙框架》所提出的将生物多样性的保护和可持续利用纳入主流,需要通过动员以获取广泛的公众支持来推进实施。基于人权的方法的生物多样性治理主体并非仅仅局限于缔约方和观察员,国际机构、非政府组织、工商业和社会组织等也都参与其中。以往的各主体错位管制也变为了等位合作,公主体、私主体、第三方主体协作配合已成为常态,治理方式也需要从政策决策与法律规定等不同路径共同推动人权实现。〔 1 〕

(一)推动国际合作

国际合作在保护人权方面通常只起辅助性作用,但生物多样性破坏对人权造成的某些影响可能触发国际合作义务。生物多样性的许多组成部分、生物多样性受到的威胁和生物多样性提供的益处,都具有跨界性或全球性特点。〔 2 〕 《昆蒙框架》的长期目标和行动目标是全球性的,从生物多样性治理模式看,除了工作组、联络小组、主席之友小组、高级别会议和全体会议等与会形式,代表团大会部长级协调工作组等临时会议方式交替出现,共治特征显著,多边主义、全球团结、国际合作仍然得到国际社会广泛认同和支持。《公约》及其议定书与其他生物多样性相关公约、其他相关多边协定以及国际组织和进程之间根据各自任务,包括在全球、区域、次区域和国家各级加强协作、合作和协同作用,将更有效率和效力地增进和推动全球生物多样性框架的执行工作。除此之外,开展国际合作还应更加支持发展中国家,向缔约方特别是发展中国家缔约方提供执行手段,包括能力建设和发展、技术和资金支持,提供和接受支持的透明度信息,并全面概述所提供的总体支持。〔 3 〕

(二)承担国家义务

国家的普遍性义务是保护生物多样性,以利于人们充分享有各种人权,人权的充分享有又离不开生物多样性及其支撑的生态系统服务。人权与生物多样性之间的相互关联不仅需要在国际层面得到体现,而且还需要在国内和地方生物多样性框架中得到体现。首先,各国有义务为实现人权有效调动尽可能多的可用资源,防止生物多样性丧失造成的人权损害。将人权考虑纳入生物多样性基金的政策、进程和行动有助于使政策与可持续发展目标保持一致,基于人权的方法也可以积极主动地影响生物多样性融资的规划方式。同时,需要贯彻公平、共同但有区别的责任和各自能力的原则,并防范此类融资被用于支持导致侵犯人权的项目的风险,防范其加剧社会和国家之间的不平等。第二,继续推进完善以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充的自然保护地体系,更加注重海洋生物多样性保护,将“其他有效的基于区域的保护措施”(OECMs)纳入生物多样性保护的管理体系。OECMs作为《昆蒙框架》“3030”保护目标中的保护措施之一,要重视其对保护区覆盖率和相连性做出的重要贡献。第三,推动生物多样性监测网络和信息共享平台的建设,确保有效监测各国遵守《昆蒙框架》相关人权义务的情况。实现监测数据的实时收集、传输和共享,充分提供相关数据,并尽可能按性别、族裔和其他受保护状况分类,以确保作出有意义和知情的决策,并加强对监测数据的分析,评估生态系统的状况和保护成效。对拟议项目和政策的环境和人权影响的评估必须包括仔细审查对最弱势群体的影响。第四,国家有义务有效监管企业,以防止威胁到人权,包括与环境有关的人权行为或伤害。例如,由中国生态环境部对外合作与交流中心牵头组建的工商业生物多样性保护联盟作为对《公约》“企业与生物多样性全球伙伴关系”倡议的积极响应,将为推动形成工商业参与生物多样性保护长效机制和生物多样性治理新格局提供助力。第五,国家需要确保性别平等、增强妇女和女童的权能、减少不平等现象。《公约》承认妇女在生物多样性行动中的重要作用,并呼吁她们充分和有效地参与《公约》的实施。在《公约》缔约方大会第十四届会议的第14/34号决定中,缔约方一致认为,2020年后全球生物多样性框架的制定过程将系统地纳入性别观点,并确保适当的代表性,特别是妇女和女童的代表性。〔 1 〕 《昆蒙框架》行动目标23规定,承认妇女和女童获得资金、土地和自然资源的平等权利和机会,以及妇女和儿童有意义和知情地参与决策。

(三)企业人权尽责

《昆蒙框架》的行动目标15与企业直接相关,几乎所有目标的实现都离不开工商业的积极参与,企业参与生物多样性保护是落实《昆蒙框架》的重要依托。由于缺乏系统全面的人权尽责规范要求,企业往往会选择性地依据国际标准实施人权尽责。例如,对法国《企业责任警戒法》的案例研究表明,四家在巴西开展业务的法国公司在实施人权尽责时仅考虑特定人权和环境议题,而未将生物多样性丧失等重要议题纳入其中。〔 1 〕 企业的生产经营活动与生物多样性、生态系统和相关人权密切关联,企业参与生物多样性保护也正成为全球履约进程的主流化议题,需要由基于“软法”倡议和自律机制的私人自治路径转向基于强制拘束力的国家规制干预。〔 2 〕 在《昆蒙框架》实施过程中,一方面,要加强监测评估,将生物多样性纳入企业决策,防范生态环境风险,并确保其制定非歧视性和促进性别平等的人权政策。企业应将自身生产经营活动对生物多样性的影响纳入运营决策考量,采用对生物多样性、生态环境更加友好的方式,在产品全生命周期、全产业链加强生物多样性保护与可持续利用,尽可能降低负面影响,并鼓励制定行业规划,将生物多样性保护作为重要内容纳入其中。比如,参与提高保护有效性的企业可建立团队参与管理,使用自然或文化资源的企业可建立长期的合作伙伴关系,作为利益相关方的企业则需要配合相关的评估和监测等。另一方面,企业也应当加强相关信息披露,规范企业行为,积极承担社会责任,确保企业承担与生物多样性丧失相关的人权损害的责任,以及在所有业务活动中进行人权尽责调查。企业参与者拥有机制灵活、技术先进等优势,但同时也需要克服“漂绿”、自身经营参与度不足等问题。在落实生物多样性目标层面,企业需要避免生产经营活动中产生的破坏,同时也需增加厂区多元化程度作为2030目标中的增量。科技企业可以在生物多样性数据高效管理、人工智能物种识别技术发展、提升公众参与度等多个方面助力生物多样性保护。目前,我国联想集团自2021年开始在生物多样性保护领域进行了三个主要技术尝试——将云存储和大数据的解决方案应用到江豚的迁地保护中心、利用边缘计算和人工智能算法在拉丁美洲的智利鲁滨逊岛助力保护工作、利用元宇宙技术支持上海自然博物馆,蔚来汽车“生态共建计划”(Clean Parks),让全球更多的国家公园以及生态脆弱敏感地使用电动车以及清洁能源,形成能源一体化。

(四)社会广泛参与

《昆蒙框架》作为为所有人——整个政府和全社会制定的框架,其成功不仅需要政府最高一级的政治意愿和承认,还需要依靠社会所有行为体的行动与合作。为了实现“到2050年,生物多样性受到重视、得到保护、恢复及合理利用,维持生态系统服务,实现一个可持续的健康的地球,所有人都能共享重要惠益”〔 3 〕 这一目标愿景,基于人权的方法的生物多样性治理需要所有利益相关方的共同参与。一是要引导民间组织发挥社会监督作用并适时参与生物多样性损害纠纷调解机制,确保人权尽责政策的实施效果与对受影响群体的有效救济。〔 1 〕二是加强社会基金资助生物多样性保护和可持续管理项目,支持那些专注于环境正义和生态保护的组织和项目,这对维护和促进人权的实现和保护,特别是与环境、土地、文化和社区权利相关的人权至关重要。例如,中国绿色碳汇基金会在《公约》COP15第一阶段会议期间,承诺与企业、社会组织合作伙伴合作,筹措两亿元人民币用以支持生物多样性保护和应对气候变化协同,该基金会将服务更多的央企、国企、跨国公司和头部企业,引导国内企业社会责任和环境、社会和治理(ESG)战略向生物多样性保护领域战略性转型,拓展多元化社会资金参与渠道,搭建更广泛的项目合作和国际合作平台,助力生态文明建设,实现人与自然和谐共生。三是要积极开展生物多样性保护教育,强调可持续发展和世代间公平,以及人权的普遍性和不可分割性。基于人权的方法强调所有人都有权接受以尊重自然为核心的教育,包括对儿童和83e384ccc3dcdf5a9d932e8daf4373275b1e50e3e6fcd5e784614055ea43ec42青年进行反映不同文化观点的教育,以及为青年人提供交流、赋权和动员的机会。与此同时,生物多样性教育应鼓励公众参与社区和全球层面的生物多样性保护行动,以实现人权的实际保护。例如,在大熊猫国家公园中,腾讯基金会在都江堰片区支持24公顷的栖息地修复,借助微信平台的小红花公益介质,大幅提升公众参与度。

五、结语

将人权纳入生物多样性治理对保护和管理生物多样性以及确保遵守人权义务至关重要。虽然生物多样性正在迅速丧失,但人类有能力采取行动来扭转这一趋势。基于人权的方法的生物多样性治理,需要重视切实享有人权与保护生物多样性之间的重要联系,认识到其对保护和可持续利用生物多样性以及公平公正地分享遗传资源的重要性。作为《昆蒙框架》制定和通过的积极推动者,中国将持续加强生态文明建设,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。维护和加强生态系统功能和服务的贡献,支持可持续发展,并积极促成人权的实现,这将是在2023年后全球生物多样性框架下为人类和地球带来切实利益的关键。

(责任编辑:何 为)

〔 1 〕 See Convention on Biological Diversity, https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf.

〔 2 〕 See Bradley J. Cardinale et al., Biodiversity Loss and Its Impact on Humanity, Nature Vol.486, pp. 59~ 67(2012), https://doi.org/10.1038/nature11148.

〔 3 〕 See Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/34/49, 19 January 2017.

〔 4 〕 See United Nations General Assembly, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, A/RES/76/300, 28 July 2022.

〔 5 〕 See United Nations Environment Programme, Stockholm+50: A healthy planet for the prosperity of all– our responsibility, our opportunity, A/CONF.238/9, 2 and 3 June 2022.

〔 6 〕 See United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Advancing a Human RightsBased Approach to the Global Biodiversity Framework, December 2022.

〔 1 〕 参见[荷]冯·库曼斯、[荷]弗雷德·格林菲尔德、[荷]门诺·T.卡明加:《人权研究方法简论》,张伟、李冰清译,载《人权》2020年第1期。

〔 2 〕 See Philip Alston & Frédéric Mégret, Introduction: Appraising the United Nations Human Rights Regime, in Frédéric Mégret and Philip Alston eds., The United Nations and Human Rights: A Critical Appraisal (2nd Edition), Oxford University Press, 2000, p. 19.

〔 3 〕 参见张旭:《发展权的基本原则:理论反思与规范表达》,载《人权研究(辑刊)》2021年第2期。

〔 4 〕 See David P. Forsythe, Human Rights Studies: On the Dangers of Legalistic Assumptions, in Fons Coomans et al., eds., Methods of Human Rights Research, Antwerp: Intersentia, 2009, p. 59.

〔 5 〕 参见[荷]冯·库曼斯、[荷]弗雷德·格林菲尔德、[荷]门诺·T.卡明加:《人权研究方法简论》,张伟、李冰清译,载《人权》2020年第1期。

〔 1 〕 See United Nations Sustainable Development Group, The Human Rights-Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies, September 2003, https:// unsdg. un. org/sites/default/files/6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_ a_Common_Understanding_among_UN.pdf.

〔 2 〕 See FH Lawson, ‘Das subjektive Recht’ in the English Law of Torts, Selected Essays, Vol. 1, p.178(1977).

〔 3 〕 See Helge Dedek, From Norms to Facts: The Realization of Rights in Common and Civil Private Law,McGill Law Journal, Vol. 56:1, pp. 77~114(2010).

〔 4 〕 See United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Human Rights-Based Approach to Programming, https://en.unesco.org/human-rights/hrba.

〔 5 〕 See The Overseas Development Institute, What Can We Do with A Rights-based Approach to Development?, p. 5(1999).

〔 1 〕 See Conny Rijken & Dagmar Koster, A Human Rights Based Approach to Trafficking in Human Beings, Security and Human Rights, Vol. 20:3, pp. 212~222(2009).

〔 2 〕 See Emilie Filmer-Wilson, The Human Rights-Based Approach to Development: The Right to Water,Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 23:2, pp. 213~241(2005).

〔 1 〕 参见何苗:《生命共同体的实现路径:基于人权的方法》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2023年第11期。

〔 2 〕 参见黄金荣:《以人权方法为导向的超常规扶贫模式——基于对精准扶贫政策及其在河北威县实践的观察》,载《人权》2020年第4期。

〔 1 〕 参见刘明:《罗尔斯的国际人权观——基于政治建构主义的“结构—功能”辩护》,载《哲学动态》2018年第6期。

〔 2 〕 See Krista Daley & Ninette Kelley, Particular Social Group: A Human Rights Based Approach in Canadian Jurisprudence, International Journal of Refugee Law, Vol. 12:2, pp. 148~174(2000).

〔 1 〕 See Leslie London, What Is a Human Rights-Based Approach to Health and Does It Matter? Health and Human Rights, Vol. 10:1, pp. 65~80(2008).

〔 2 〕 See Maria Giovanna Pietropaolo, A Human Rights-Based Approach to Humanitarian Assistance:Current and Prospective Scenarios, Journal of International Humanitarian Legal Studies, Vol. 7:2, pp. 257~293(2016).

〔 3 〕 See Joshua Pietras, An (Indigenous) Rights-Based Approach to Deforestation in Papua New Guinea,Waikato Law Review, Vol. 22:8, pp. 137~164(2014).

〔 4 〕 See A. M. Larson et al., New Rights for Forest-based Communities? Understanding Processes of Forest Tenure Reform, International Forestry Review, Vol. 12:1, pp. 78~96(2010).

〔 5 〕 See Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/34/49, 19 January 2017.

〔 1 〕 See Enrique Ravi?a, The Evolution of Drug Discovery: From Traditional Medicines to Modern Drugs,Wiley-VCH, p. 107(2011).

〔 2 〕 See Cristina Romanelli et al., Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, World Health Organization and Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2015, p. 48.

〔 3 〕 CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, E/C.12/ 2000/4.

〔 1 〕 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment No. 15:The right to water, E/C.12/2002/11, 20 January 2003.

〔 2 〕 See Walter V. Reid, Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and Human Well-being, Island Press, 2015, p. 97.

〔 3 〕 See John Bongaarts, IPBES, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,Population and Development Review, Vol. 45:3, pp. 680-681 (2019).

〔 4 〕 See United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Integrating human rights in national biodiversity strategies and action plans, 2022.

〔 5 〕 See Sandra Díaz et al., Biodiversity Loss Threatens Human Well-Being, PLOS Biology, Vol. 4:8, pp. 1300~1305(2006).

〔 1 〕 See Cristina Romanelli et al., Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health, World Health Organization and Secretariat for the Convention on Biological Diversity, 2015.

〔 2 〕 参见《联合国土著人民权利宣言》第18条、第19条、第29条、第32条;《土著和部落人民公约》第6条、第7条、第14条、第15条;《生物多样性公约》第8条第10款。

〔 3 〕 See United Nations, Our Common Agenda-Report of the Secretary-General, (Sept. 10, 2021),https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf.

〔 4 〕 See Swedish International Development Cooperation Agency, Human Rights, Biodiversity and Ecosystems, https://cdn.sida.se/publications/files/sida62041en-human-rights-biodiversity-and-ecosystems.pdf.

〔 1 〕 参见联合国环境规划署:《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》(2022年12月18日),https:// www.cbd.int/doc/c/24c4/f499/13be84eb1e7cce8a33613617/cop-15-l-25-zh.pdf。

〔 2 〕 See Human Rights Council, Human rights and the environment, A/HRC/RES/28/11, 7 April 2015.

〔 3 〕 See Human Rights Council, Human rights and the environment, A/HRC/RES/46/7, 23 March 2021.

〔 4 〕 See United Nations General Assembly, Human rights obligations relating to the enjoyment of a safe,clean, healthy and sustainable environment, A/75/161, 15 July 2020.

〔 1 〕 See The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,Implementation of the rolling work programme of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services up to 2030, Decision IPBES-8/1, 2021.

〔 1 〕 See Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/34/49, 19 January 2017.

〔 1 〕 See Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, A/HRC/34/49, 19 January 2017.

〔 2 〕 参见李一丁:《〈昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架〉:要义、焦点与本土规范回应》,载《太平洋学报》2023年第8期。

〔 1 〕 参见张万洪、王若茵:《人权保障政策与法律的联结:以〈国家人权行动计划〉为例》,载《人权》2019年第2期。

〔 2 〕 See Michael Slezak, Revealed: first mammal species wiped out by human-induced climate change,The Guardian, 2016, https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/14/first-case-emerges-of-mammal-specieswiped-out-by-human-induced-climate-change.

〔 3 〕 参见任海:《对“昆明—蒙特利尔”全球生物多样性框架的一些看法》,载《世界环境》2022年第6期。

〔 1 〕 See Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Comprehensive and participatory process for the preparation of the post-2020 global biodiversity framework, CBD/COP/DEC/14/34, 30 November 2018.

〔 1 〕 See Almut Schilling‐Vacaflor, Integrating Human Rights and the Environment in Supply Chain Regulations, Sustainability, Vol. 13:17, p. 2 (2021).

〔 2 〕 参见唐颖侠:《强制性人权尽责立法的考量因素与类型化研究》,载《人权研究》2022年第1期。

〔 3 〕 联合国环境规划署:《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》(2022年12月18日),https://www. cbd.int/doc/c/24c4/f499/13be84eb1e7cce8a33613617/cop-15-l-25-zh.pdf。

〔 1 〕 参见李卓伦:《企业人权尽责实施的模式、取向及启示》,载《社会科学论坛》2022年第3期。