大学生失眠及其与压力感知的相关关系

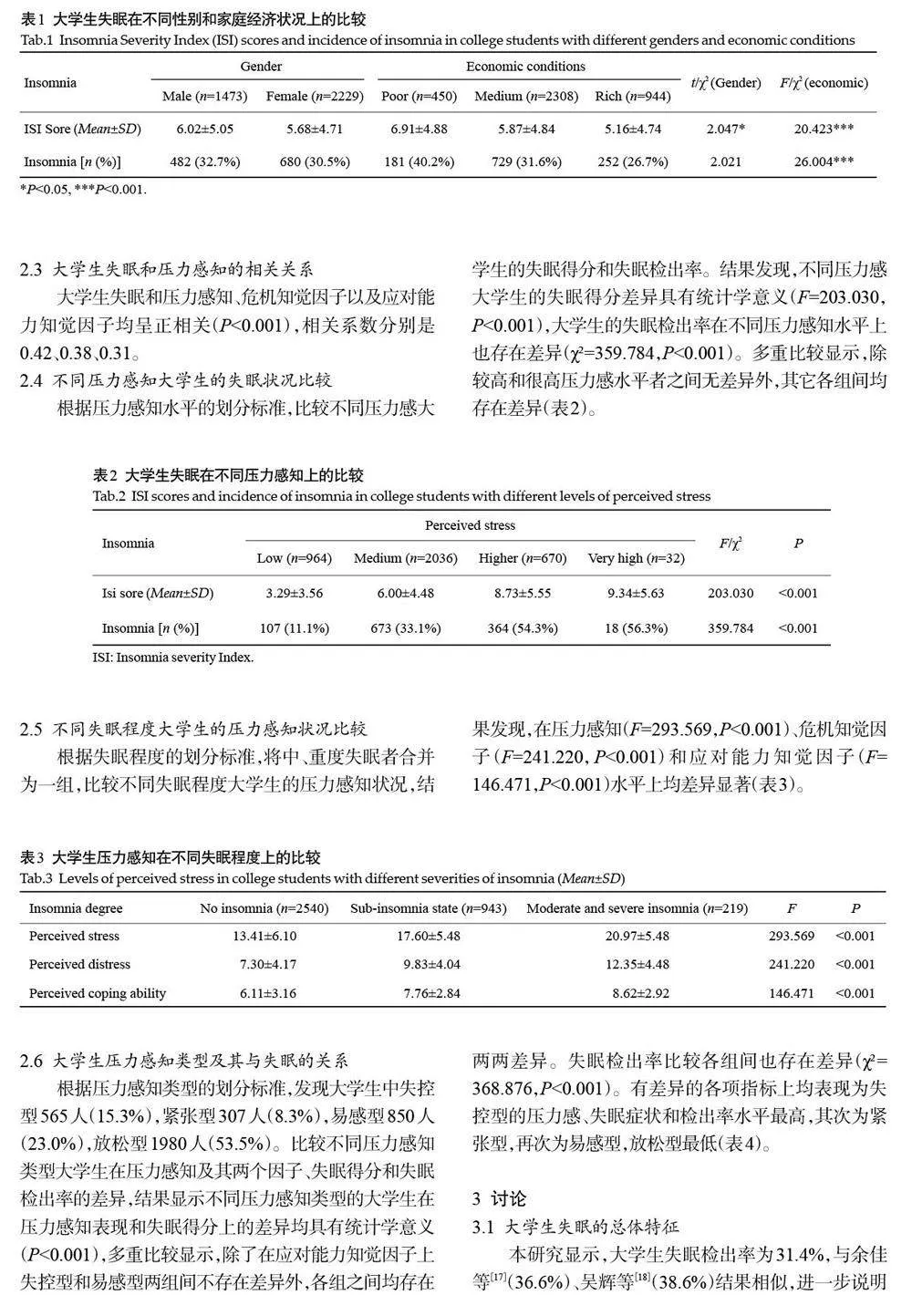

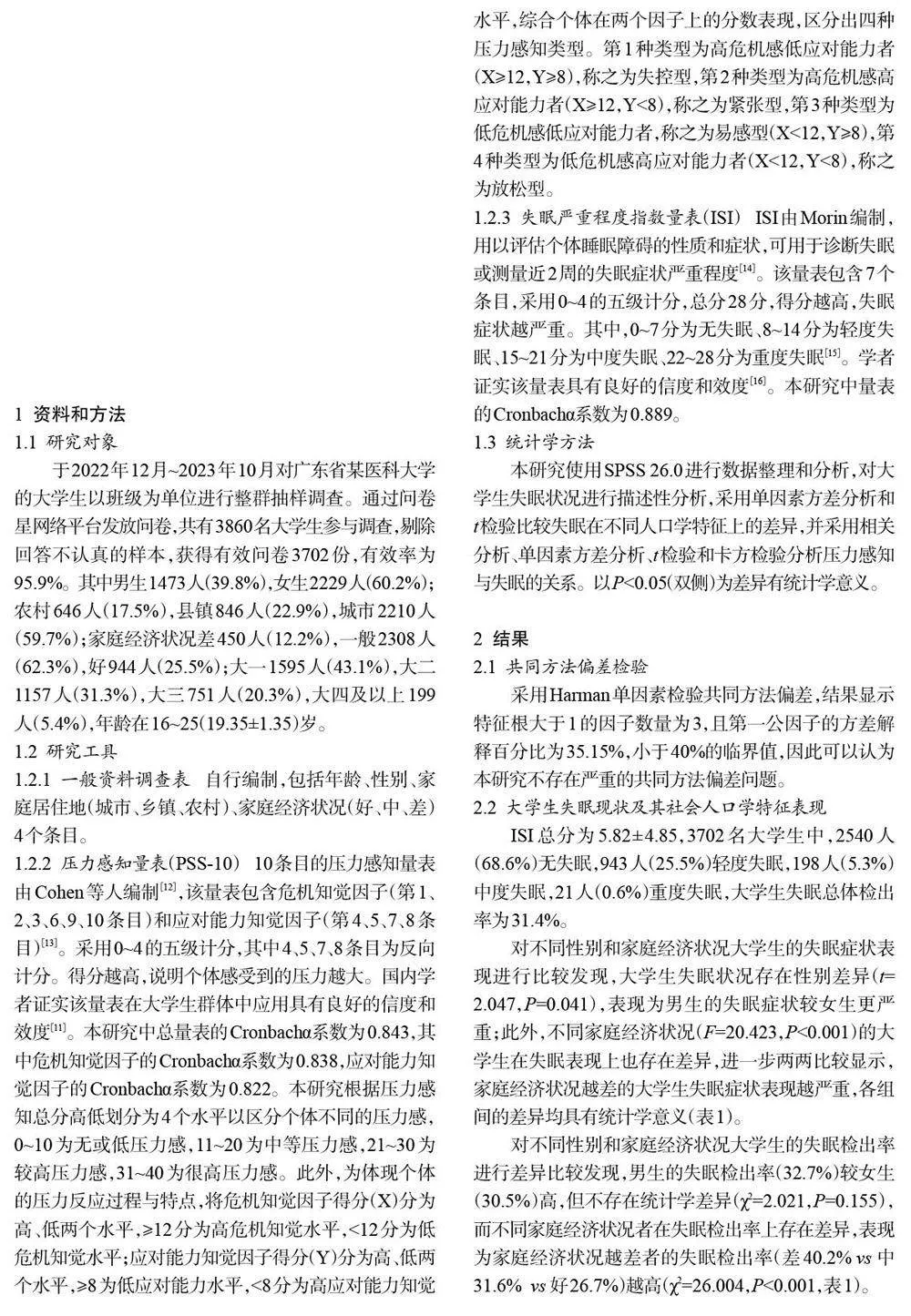

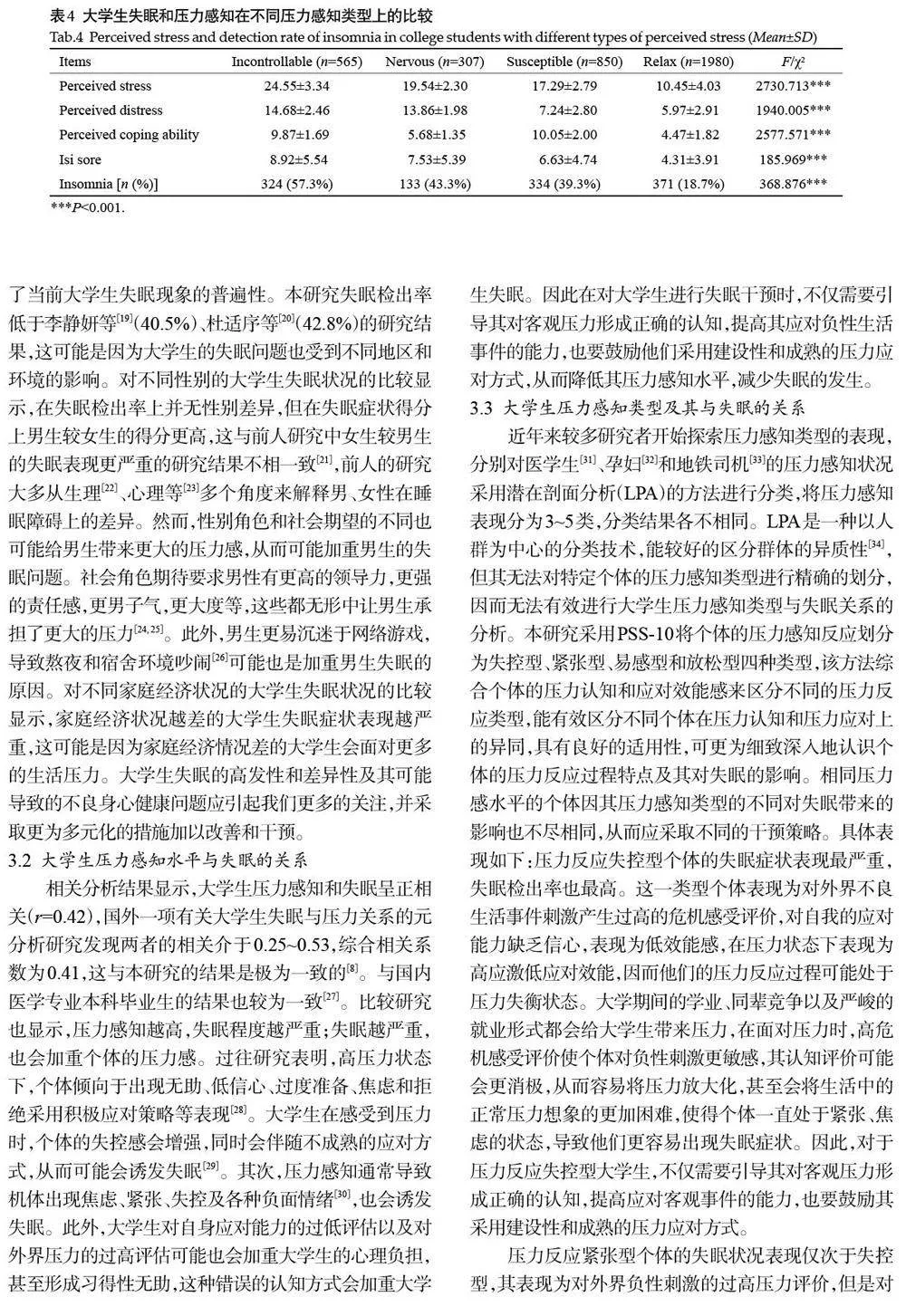

摘要:目的探讨大学生失眠及其与压力感知的关系。方法采用失眠严重程度指数(ISI)、压力感知量表(PSS-10)对3702名大学生进行整群抽样调查。结果大学生失眠检出率为31.4%,男生的失眠症状表现较女生更严重(t=2.047,P=0.041),家庭经济状况越差的大学生失眠症状表现越严重(F=20.423,Plt;0.001);失眠和压力感知及危机知觉因子、应对能力知觉因子呈正相关,相关系数分别为0.42、0.38、0.31(Plt;0.001);高压力感知水平者的失眠得分更高(F=203.030,Plt;0.001),失眠检出率更高(χ2=359.784,Plt;0.001),中、重度失眠者的压力感知水平也更高(F=293.569,Plt;0.001);大学生压力感知类型表现为失控型15.3%、紧张型8.3%、易感型23.0%、放松型53.5%,失控型者的失眠得分更高,其次为紧张型、易感型、放松型者最低(F=185.969,Plt;0.001)。不同压力感知类型者的失眠检出率分别为57.3%、43.3%、39.3%和18.7%,各组间均存在差异(χ2=368.876,Plt;0.001)。结论大学生失眠和压力感知之间关系密切,从压力感知水平和压力感知类型两方面来区分失眠的高危人群有利于更好地进行失眠的管理和防治。

关键词:大学生;失眠;压力感知;压力感知类型

近10年来,我国大学生心理健康问题中检出率最高的是睡眠问题(23.5%)[1]。其中,失眠是最常见的睡眠问题。美国睡眠医学会将失眠定义为:“在充足的睡眠机会和环境中,仍持续存在睡眠起始困难、时间减少、完整性破坏或质量下降,并引起日间功能受损。”一项多国研究表明,大学生总体失眠率达到52.1%[2]。失眠会对大学生身心健康产生诸多负面影响[3]。深入认识大学生失眠的影响因素并加以预防和干预,对促进大学生心理健康极为重要。

压力感知(PS)指个体感知外部刺激事件的方式以及个体是否具有应对外界压力能力的信心或信念,可以反映个体体验到的心理压力感[4]。当个体认为存在压力事件,并且认为自己应付资源不足以处理这些压力事件时,会引起内稳态不平衡,从而干扰睡眠[5]。国外对孕妇[6]、公务员[7]和大学生[8]群体的研究显示,压力感知越大,失眠状况越严重。然而,中国大学生正处于面对人际、学业、就业等多重压力的发展时期,他们的压力感知与失眠的关系国内却少有研究。此外,以往研究多从压力感水平的高低来分析压力感知的消极影响[9, 10]。压力的认知-现象学-交互作用模型认为压力反应过程包括个体对压力的认知评价和采取的应对方式,这两方面是压力是否会对个体的身心造成负性影响的决定性因素[5]。因此,相同压力感水平的个体其内在压力反应特点可能存在不同的表现,进而可能对失眠带来不同的影响。有研究者提出个体对压力的认知评价反映面对压力时的“无助感”和“危机感”,个体的应对方式反映面对压力时的“信心”[11]。这种压力反应过程体现了个体的压力反应特点,其与失眠的关系如何却未有研究。基于压力的认知-现象学-交互作用模型的观点从压力反应过程的角度来探索压力感知与大学生失眠的关系有利于更为深入地认识压力对失眠的影响。

本研究对大学生的失眠和压力感知状况进行调查,从压力感知水平和压力感知类型两方面综合分析压力与失眠的关系,为大学生失眠的预防与干预提供参考。