科技期刊短视频和直播业务的实践探索

关键词:科技期刊;短视频;学术直播;微信视频号;学术传播

DOI:10.19619/j.issn.1007-1938.2024.00.043

作者单位:中国科学院上海应用物理研究所

引文格式:姜虹亦,霍宏,杨巍巍. 科技期刊短视频和直播业务的实践探索——以《核技术》为例[J]. 出版与印刷,2024(4):66-74.

随着互联网技术的迅猛发展,短视频和直播逐渐成为基于用户创作内容的新媒体表现形式,给移动互联网带来了巨大流量,同时技术革新加快了网络视频与直播产业的升级改造,用户规模日益壮大。中国互联网络信息中心发布的第53 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2023 年12 月,我国短视频用户数量高达10.53 亿人,占所有网民的96.4%;直播用户达8.16 亿人,占所有网民的74.7%。[1] 短视频与直播的普及,改变了个人信息获取与内容消费的渠道,也给科技期刊的数字化转型升级带来了新的挑战。

近些年,我国全力推进出版深度融合发展,积极构建数字化时代的出版传播新业态。2022 年4 月,中共中央宣传部颁发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》,鼓励出版业加强融合发展的内容建设,具体从优质内容生成、传播平台创新和精品栏目打造三个方面落实。[2] 为了顺应数字化传播方式的转变与迭代,满足新媒体时代受众的新型阅读习惯,我国科技期刊积极开展了对短视频和直播相关业务的探索与研究。郭小敏等[3] 采用实例分析法,调研了学术期刊在5 个主流视频平台的运营现状,强调了期刊选取适合平台进行宣传的重要性,并在对比研究中发现,微信视频号是众多学术期刊的第一选择。薛春璐等[4] 对“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊进行调研发现,截至2022年6月,大多数入选期刊主要是通过运营期刊网站和微信公众号来开展融媒体建设,而其他社交媒体平台很少被利用,比如,只有不到20%的入选期刊开设了微信视频号。尽管科技期刊的新媒体探索之路遭遇重重困境,但仍涌现出许多杰出的示范性期刊。《金属加工》作为其中的典型代表,在数十年的积极探索中,形成了“长短视频+直播”的全媒体产品体系,并且数字媒体营收已成为《金属加工》杂志社的重要经济来源。[5]《机械工程学报》(Journal of Mechanical Engineering,英文缩写JME)于2016 年创建JME 学院,借助微信视频号、B 站等传播渠道,开展学术直播活动,并辅以线下活动,打造出独具特色的全媒体传播矩阵。[6]1471

目前,在融媒体建设上初见成效的科技期刊多集中在医学类[7]、科普类期刊[8],而一些知识壁垒较高的学术期刊,如核科学技术类期刊,则在新媒体探索上起步较晚。《核技术》创刊于1978 年,是我国核领域具有代表性的期刊。自2019 年入选“中国科技期刊卓越行动计划”中文梯队期刊项目,《核技术》顺应传播媒介和读者阅读模式转变,以用户需求为导向,积极构建科学、多元、开放的学术传播体系,为核科学与技术研究人员打造知识共享、交流互动的融媒体生态圈。本研究以《核技术》开展的短视频与直播业务为例,从用户定位、平台选择、内容与栏目策划、效果分析等具体实践方面,总结短视频和直播业务开展与运营中的经验、成果与不足,制定解决问题的方法和未来规划,为科技期刊开展短视频与直播业务提供借鉴。

一、用户定位与需求调研

《核技术》秉承传递最新科研成果、打造核科学与技术研究人员开放交流生态圈的初衷,于2022 年10 月创建了微信视频号并进行了短视频的初探。实践初期,短视频的选题与策划是由编辑部内部讨论决定的,内容单一,缺乏真实用户的反馈。考虑到精准的用户定位和深入的需求调研是科技期刊开展短视频和直播业务的基础,为了制作出更符合用户期望的核科学与技术领域短视频和直播内容,提高传播效果和用户满意度,编辑部于2023 年6 月16—30 日,通过问卷星平台向《核技术》作者、读者、编委等专家学者投放问卷,就短视频与直播需求进行调研。共回收有效问卷207 份,调研结果如下。

1. 用户画像

本次调研的用户群体多为学生和核科学与技术企事业单位科研人员,他们对学术内容有较高需求,更加关注学术研究的应用价值和前沿动态。调研显示:《核技术》关注群体以男性为主,约占74.40%;年龄大多处于18—39 岁;多为高学历,硕士及以上学历的人数占比约80.19%。

2. 平台选择

调研显示:用户大多选择在抖音,其次选择在微信视频号与B 站上观看短视频;用户倾向于选择在微信视频号、腾讯会议和B站上观看学术直播。由于科技期刊发展受限于人员与经费,很难实现多个平台同时运营,而微信视频号是依托于微信公众平台的一个产品,具有私域流量推荐的独特优势,并且能够与微信公众号相互引流增流。新榜发布的《2023 新媒体内容生态数据报告》指出,相较于抖音、B 站、快手等,微信是月活跃用户规模最大的社交平台,[9] 这说明微信公众号与视频号具有相当大的用户挖掘潜力,因此《核技术》继续选择以微信视频号作为短视频与直播内容呈现的传播平台。

3. 用户习惯

调研显示:53.29% 的用户通常观看的短视频时长在2—5 分钟,期待学术直播的时长在90 分钟以内;约44.93% 的用户表示浏览短视频的时间不固定,42.99% 的用户通常在下班后(18:00—24:00)观看短视频;除了主动检索和关注外,用户倾向于观看专家推荐和朋友转发的短视频或学术直播。因此,《核技术》短视频时长控制在5 分钟以内,直播的时长控制在90 分钟以内,并且号召编委、审稿专家协助宣传。

4. 内容偏好

调研显示:用户关注的专业领域较为广泛,排名前5 位的专业方向分别是核能核燃料、加速器技术、核医学影像、核物理学、核电子学与探测技术;用户期待的短视频类型排名前3 位的分别是学术领域热点、期刊文章解读、专家团队成果;在浏览短视频时,用户比较关注内容的原创性和精品度、学术信息的有效性等方面。因此,《核技术》微信视频号在策划内容与栏目时,更多考虑学术热点、文章深度解读与科研成果等的传播。

二、策划与运营

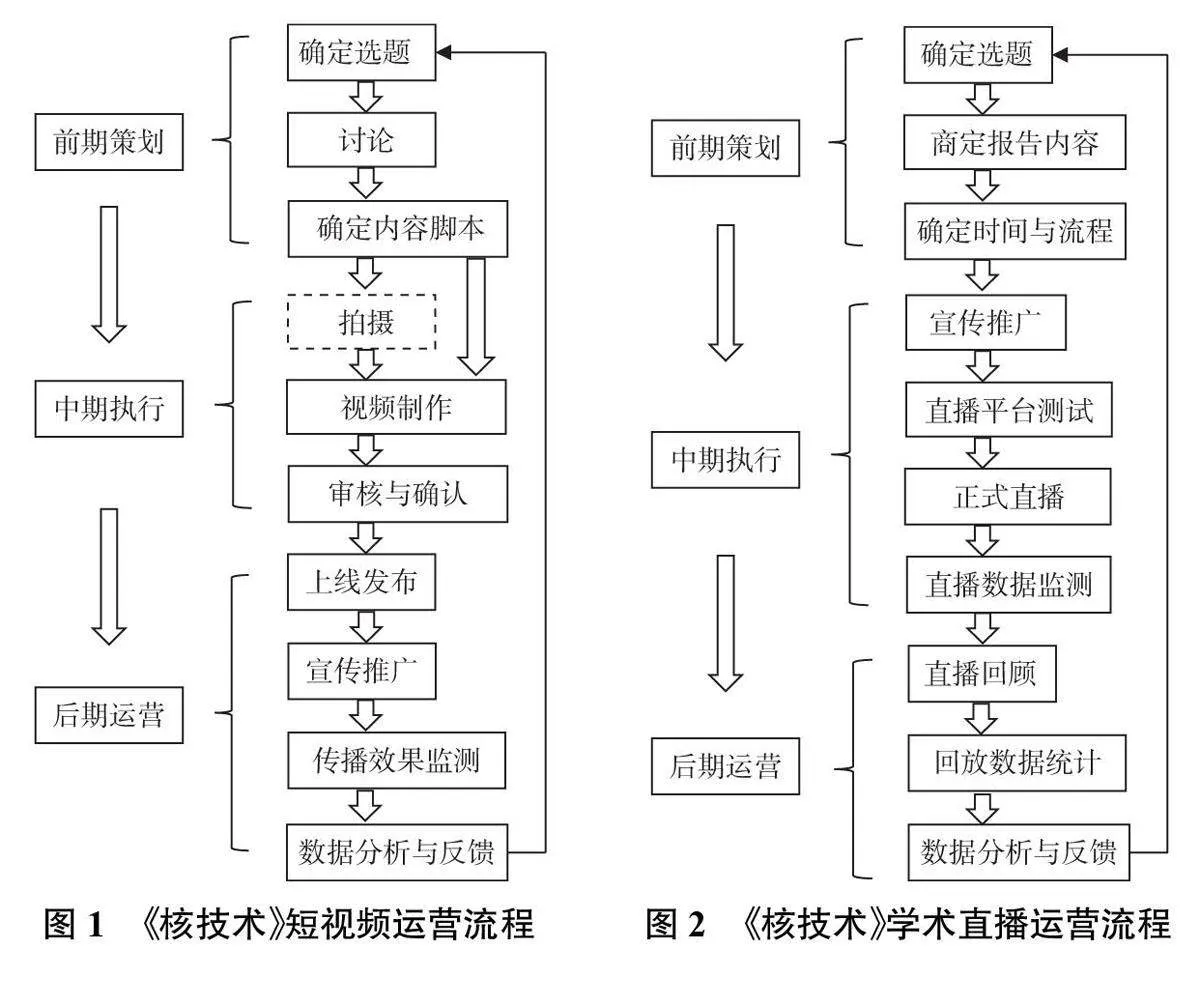

根据对问卷调研结果的分析,《核技术》以用户需求为导向,对短视频与直播的运营策略进行了调整。本文将从前期策划、中期执行、后期运营三个方面进行具体分析。《核技术》短视频运营流程如图1 所示,学术直播运营流程如图2 所示。

1. 前期策划

科技期刊作为科研成果的载体,肩负着促进学术研究交流、创新思维碰撞、传播思想文化的重要使命。良好的开端是成功的一半,短视频和直播的前期策划十分关键。

短视频前期策划流程包括确定选题、讨论与确定内容脚本。短视频的选题需要根据研究热点、期刊动态等因素确定。在确定好选题后,编辑部再展开内部讨论,如果选题与文章内容相关,还需要邀请作者团队一起参与讨论。最后确定好短视频的内容脚本。

短视频具有短小精练、传播速度快、互动性强等特点,在内容策划、栏目设置时需要兼顾“学术性”和“趣味性”,[10] 将枯燥难懂的学术文章转化为新颖通俗的短视频传递给更多的用户。基于此,《核技术》微信视频号设置了如下5 个栏目。

①刊物宣传。作为核领域具有代表性的中文科技期刊,关于《核技术》宣传的短视频必不可少。在流量为王的时代,科技期刊借助新媒体进行宣传时,需要具备流量思维,打造独具一格的品牌IP。

②封面故事。在封面设计的基础上,《核技术》将封面文章的研究内容与核心成果,通过短视频的形式进行讲解与呈现。

③动态封面。目前许多学术期刊都很重视封面的设计与美化,但少有期刊制作动态封面,而《核技术》是率先进行尝试的科技期刊之一。动态封面是在原静态封面的基础上,将文字表达转化为视频动态过程,兼具科学性与艺术性。

④与作者对话。这是封面文章图文宣传的“升级版”,也是封面故事栏目的“简配版”。秉持简单、易制作的原则,采用与作者“一问一答”的形式,将文章核心内容呈现给观众。

⑤核科学要闻速递。以《核技术》微信公众号发布的“每周要闻”为素材库,筛选出优质的科研动态并制作成短视频,发布频率为每月一次。该栏目还引入AI 人像技术,制作了AI 虚拟播报员“核小艺”。这不仅增加了新闻类短视频播报的真实感,更是《核技术》积极拥抱新技术而迈出的重要一步。

《核技术》短视频选题的策划是依据不同栏目而定的,主要分为两类:一是基于文章的选题,二是基于期刊资讯和学术动态的选题。“封面故事”“动态封面”和“与作者对话”是与文章相关的栏目,此类选题需要与作者团队进行交流讨论,确定短视频呈现的内容与方式;而“刊物宣传”和“核科学要闻速递”展示的是期刊资讯和学科动态,其内容策划的讨论则在编辑部内部进行。

值得一提的是,《核技术》在2023 年一共设计制作了3 期动态封面,均获得了专家学者们的一致好评。尤其是2023 年第4 期的封面,创作团队以银河科幻为创意灵感来源,将现实中的重离子对撞实验与浩瀚星空相结合,展示了一对重离子对撞后产生大量粒子的过程,视频视觉冲击力强且具有科学内涵,激发出读者对量子色动力学(quantum chromodynamics,英文缩写QCD)相图结构及相变临界点的浓厚兴趣。这一期动态封面因视频效果精美,收获了3054 次浏览量,同期纸刊封面获得2023年度科学出版社“最美期刊封面奖”。(见图3)

学术直播为作者团队与读者之间搭建了信息共享与交互的桥梁。[6]1472《核技术》学术直播前期策划包括确定选题、商定报告内容、确定时间与流程。与短视频前期策划不同,学术直播的选题需要紧扣期刊论文主题,选题的方向由编辑部确定,而具体报告内容主要由作者团队决定。同时,编辑部还需要与作者团队确定直播时间与具体流程,在直播前做好充分的准备工作。《核技术》以顺应学术发展趋势、用户需求为导向,进行严格的选题与策划工作,自2022 年10 月至2024 年5 月,共举办了3场不同研究方向的学术直播,分别为:大尺寸固体氧化物电池、正电子湮灭、上海光源X 射线成像发展历程,报告内容均为当前的研究热点。

2. 中期执行

短视频中期执行流程主要有三个步骤:拍摄、视频制作、审核与确认。其中,部分学术短视频可以在内容脚本确认后直接制作,不涉及拍摄工作。

短视频在确定内容脚本后,将进入视频制作阶段。由于科技期刊短视频的制作难度较高,因此部分学术类视频交由合作的设计公司制作,新媒体编辑负责对接与跟进;而对于如“与作者对话”这类相对简单的视频,则由新媒体编辑剪辑、制作完成。所有制作完成的短视频,都需要依次经过新媒体编辑、主管编辑、作者团队的审核,通过审核的短视频会安排在特定的时间发布。

学术直播的中期执行则涉及宣传推广、直播平台测试、正式直播与直播数据监测等四个步骤。与短视频不同,学术直播在正式开播之前就要开展宣传推广工作。《核技术》通过微信公众号发布“直播预告”,提前通知相关专家学者学术报告的时间,并邀请广大读者参与。与此同时,编辑需要提前对直播和转播平台进行测试,以保证设备良好、直播顺畅。为了提高用户的参与感、调动用户的积极性,《核技术》在学术直播过程中设计了如下多种互动环节。①实时问答。在直播过程中,鼓励观众在评论区提问题,分享观点和建议,由专家进行解答。通过问答互动,增强了用户黏性,营造了良好的学术交流氛围。②投票调查。在直播过程中设置投票调研环节,了解观众的需求,以为后续直播内容策划提供参考。③抽奖。直播过程中设置抽奖活动,可增强观众的参与感,尽可能地“留住”观众,同时也提升了学术直播的互动性和趣味性。与此同时,新媒体编辑需要在视频号后台对直播数据实时监测,根据观看人数、最高观看人数、总热度等指标,及时调整互动方式。

3. 后期运营

对于审核并确认完成的短视频,后期运营将经历四个步骤:上线发布、宣传推广、传播效果监测和数据分析与反馈。类似地,学术直播结束后,也需要在微信视频号后台生成直播回顾,定期统计回放数据并进行数据分析与反馈。

在短视频发布前往往会忽略最重要的一步,就是对标题、合集、标签等进行设置。恰当的标签不仅能将短视频投放到合适的流量池,而且能增加短视频被用户检索到的概率。微信视频号平台采取“社交推荐+算法推荐”双螺旋推进的推荐机制,社交关系是其推荐算法的底层逻辑,这一点与抖音、快手等中心化的流量分发是有区别的,体现了微信视频号的强社交属性。因此,《核技术》在短视频宣传与推广时,更加注重其投放的精准性,鼓励具有学术影响力的专家同仁点赞、转发,在聚拢私域流量的同时,将短视频拓展至更大的公域流量池。然而,对于学术直播而言,宣传推广工作是前置的,且直播数据是即时生成的,故学术直播的后期运营工作相对较为简单,即在微信视频号后台生成直播回放,并剪辑重要片段供用户观看。

三、传播效果与数据分析

无论是短视频的传播效果,还是学术直播的流量数据,都需要监测与统计。编辑部会根据用户数据与反馈,分析短视频与学术直播的传播价值,进一步调整优化选题,以形成短视频与直播运营的完美闭环。

1. 短视频传播数据分析

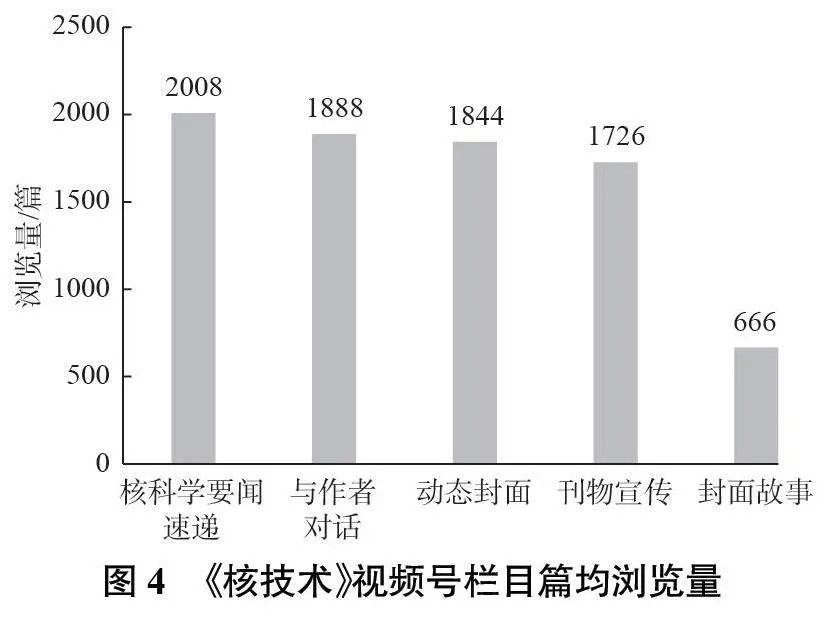

微信视频号是基于私域流量生成推荐机制的,系统会根据短视频的完播率、平均播放时长、朋友推荐、评论、分享等指标综合评分并进行平台推流,获得平台推流的视频将会有较高的曝光度。自2022 年10月《核技术》微信视频号开通以来,截至2024 年5 月,共发布20 条短视频,总播放量近3 万次,每个栏目的篇均浏览量如图4所示。其中,浏览量较高的三个栏目依次是“核科学要闻速递”“与作者对话”“动态封面”。分析其受欢迎的原因主要包括以下几点:①学术性与趣味性结合,受众广泛; ② 内容为原创, 且视频画面精美;③视频时长较短,完播率较高。

2. 直播数据分析

截至2024年5月,《核技术》共开展了3 场学术直播,都是以“腾讯会议”为主讲平台,以“微信视频号+知网学术”推流的开播方式进行。由于没有集中推广微信视频号直播平台,观众分流在三个平台上,因此前两场微信视频号直播数据不理想,观看人数分别是428人、499人,新增关注人数分别为30 人、19人。然而,在2023年11月6日开展的“上海光源X 射线成像发展历程——从用户需求到创新驱动”学术直播开播前,编辑部在微信公众号平台发布了“直播预告”推文,并与作者团队一起将推文转发至各学术交流群进行宣传,且在直播过程中穿插设置抽奖活动,增加了与观众的互动。该场直播数据有了显著的提升,观看人数达2061 人,获赞2.75 万次,新增关注人数108人。

3. 视频号与公众号运营数据

《核技术》微信视频号自2022 年10 月创建以来,经过19 个月的运营,关注人数达到705 人。在这期间,微信公众号的关注人数累计增加了3710 人,平均每日增加约6 人。为了更直观地反映短视频和直播给公众号的引流情况,并考虑到短视频浏览存在一定的滞后性,本研究统计了短视频(浏览量排名前10)发布后一周内微信公众号日均粉丝增长数(见表1)和直播当日的粉丝增长数(见表2)。

微信视频号侧重于学术内容的精选展示和新闻动态的快速播报,能快速传递信息并吸引用户的注意力;而学术文章的深度解读、相关论文推荐等内容更适合在微信公众号上进行传播。两者相互引流,可以更好地满足用户对于学术期刊的不同需求,进一步增加粉丝黏性。因此,关注微信视频号能增加对微信公众号的引流作用。从表1 中可以清晰地看出,在浏览量排名前10 的短视频中,除了2024 年4 月1 日发布的短视频粉丝增长数低于6 人以外,其他均不少于公众号日均增长人数。类似地,学术直播后台数据显示,微信公众号当日粉丝增长数也远高于日均增长人数。这说明,短视频的发布和直播的开展对微信公众号的粉丝关注数有一定程度的提升,对其宣传起到积极正向的影响。

四、存在问题与解决方案

通过总结《核技术》短视频与直播的策划与运营经验,以及分析传播效果与数据发现,其在内容呈现、发布频率、技术应用、传播渠道联动等方面仍存在不足。本研究将就存在的问题提出改进方案,供同行参考借鉴。

1. 短视频不够吸“睛”,需提升“二次创作”

表现力“封面故事”栏目选题通常涉及复杂的学术理论、研究方法和数据分析,以文字和数据为主,如何将其转化为视觉化的短视频内容是一个重大挑战。后台数据显示,该栏目短视频的浏览量普遍偏低,分析其原因有两个:①学术论文的知识壁垒和专业要求较高,需要将复杂的学术内容转化成易于理解的形式,但同时又不能失去其科学性和准确性,因此“二次创作”难度大;②学术论文内容通常较为严肃,制作成短视频缺乏吸引力与趣味性,内容生硬导致视听体验不佳,难以吸“睛”。科技期刊短视频能否将复杂的知识情景化并创造和设计出“记忆点”,决定了是否能捕捉用户的兴趣,[11] 如果只是简单的“图片+旁白”的展示形式,将注定会被淘汰。《核技术》今后将调整“封面故事”栏目短视频单一化的内容呈现方式,采用资料混剪、团队亮相、专家出镜等多种形式,从而提升学术论文“二次创作”的表现力。

2. 发布频率低,需借助人工智能技术

科技期刊编辑部普遍存在“任务重、人手少”的问题,编辑大多身兼数职。短视频制作与直播活动的开展需要耗费大量的时间与精力,因此造成《核技术》短视频发布频率较低,直播场次较少的问题。人工智能技术的迅速发展,为智慧媒体建设全面赋能。例如,《核技术》的“核科学要闻速递”栏目已经使用了AI 主播语音播报技术。AI 大模型是人工智能技术发展的重要里程碑,编辑可以对其进行不间断的指令训练,帮助其理解和处理更多信息,从而提升新媒体内容生产的效率,进一步丰富读者体验。在后续的工作计划中,编辑需要继续学习并使用AI 大模型工具,以降低短视频制作的门槛与成本,熟练运用新技术,拓展创意内容,推进创意落地,以实现科技期刊新媒体高质量发展。

3. 传播力度不够,需优化传播策略

《核技术》短视频的浏览量基本保持在1500 次左右,且粉丝关注数增长缓慢,这说明短视频的传播力度不够、宣传策略需要调整。微信视频号具有自身的流量推广算法,平台会根据短视频的“标签”,将其投放到不同的流量池。科技期刊短视频的标签可以分为两类:内容标签和文化标签。冠以内容标签的短视频通常和期刊论文有关,比如成果首发、主编好文等;而冠以文化标签的短视频,则以打造期刊“人设”为主,例如中国科学院物理研究所将在B 站发布的一些实验短视频设置为“正经玩”文化标签。[12]设置合适的标签是相当重要的,合适的内容标签设置可以帮助短视频精准地投放给目标用户,而用户点赞、分享、评论等互动行为则会进一步触发平台深层推荐机制;文化标签设置可以为期刊增加品牌价值,打造出具有期刊特色的文化交流圈。虽然微信公众平台后台的数据显示,短视频与直播业务的开展对微信公众号关注度存在正向影响,但是影响仍不够显著,《核技术》在后续的工作中需要考虑多平台投放、同行互转,进一步增强各社交媒体平台之间的关联度,实现真正意义上的平台引流增流。

五、结语

本研究对《核技术》期刊短视频与直播业务进行了初步探索与实践,基于对用户定位与需求的调研,从平台选择、内容策划两方面总结并分享了短视频和直播的运营经验,进而结合传播效果和数据分析实践结果。研究发现,《核技术》期刊短视频与直播在内容呈现、发布频率、技术应用、传播渠道联动等方面仍存在一些不足。针对这些问题,科技期刊需要以用户需求为导向,把握科研领域发展趋势,按照产品运营和品牌构建的思路,开发制作高质量、系列化的短视频和直播内容,并增强不同社交媒体平台之间的相互联动,打造科技期刊独具特色的全媒体发展矩阵。《核技术》将持续进行短视频和直播业务的探索和发展,力争为科技期刊在新媒体发展之路上提供更多经验与参考。

作者贡献声明:

姜虹亦:研究总体构思、研究方法设计,数据收集与分析,撰写论文;霍宏:调查研究,修改论文;杨巍巍:文献分析、修改论文。