宋画《打花鼓》中杂剧女演员着装的文化意蕴探析

摘要:南宋画作《打花鼓》真实地再现了宋代杂剧女演员着男装表演节目的情景,有学者指出两位演员着男装具有“在女装上草率地披上了男装”的特点,但鲜少有学者进一步分析其着装的动机与社会意义。基于此,文章结合图像学、观念史的研究方法,分析图像,并从宋代女性、社会观念的角度探析画面中杂剧女演员“着男装”的文化意蕴,认为其男女装混穿的行为并非是草率而为,而是为了迎合宋代审美,展现女性自我意识的社会意义,且具有塑造幽默的人物形象的功能。

关键词:《打花鼓》;宋代服饰;女着男装;观念史;服饰文化

中图分类号:TS941.12;K242.2文献标志码:A文章编号:2095-414X(2024)05-0010-05

0引言

《打花鼓》为南宋时期的绢本设色画作,现藏于北京故宫博物院。宋画以写实为尚,《打花鼓》真实地记录了宋代杂剧的场景,描绘了两个杂剧演员相对而立、叉手互揖、表演杂剧的情景(图1)。它是研究宋代杂剧、宋代服饰的有力图证。目前关于《打花鼓》的研究,主要集中在画作的主题和画面中人物的服饰上。关于画作的主题,沈从文认为其为宋代宣传杂剧的画作,周贻白则提出其所绘的剧目可能是“鞭帽六么”,但并不作肯定。《打花鼓》中杂剧演员所穿的服饰十分具有特色,历来是学者研究的重点,研究主题主要集中在服饰的辨析与来源上。高翔对画中的杂剧表演、演员扮相等样式进行了研究,指出画中人物为女扮男装,所穿服饰均来自宋代世俗百姓生活中的服饰样式[1]。凌子馨对画中人物服饰的种类与款式进行了辨析,并进一步指出其所穿服饰在还原宋人生活的基础上进行了一定程度的夸张[2]。梁丽丹则是在分析古典戏曲中女扮男装现象中,指出《打花鼓》中杂剧女演员穿着男装是为了获取男性身份[3]。诚然,《打花鼓》中两位演员为女扮男装,且服饰特色源自宋人服饰的夸张美化,但与其他画卷中的女着男装的历史记载不同的是,《打花鼓》中两位杂剧女演员呈现出男女装混穿的着装现象。关于这一特殊现象,张彬指出“画中两个杂剧演员是在妇女衣装上很草率地披上了男性的衣饰7505424372953a9d6bdba7b900dbd2d869f883e9f8391607e8f9a786a0a9dfa5”[4]。但宋代是男尊女卑的性别观念强化的时代,同时也是社会经济发展、文化水平提高,女性追求自我意识的活跃时代,《打花鼓》画卷中杂剧女演员女扮男装以及同时保留自身女性装束只是草率而为吗?为了解决这个问题,笔者将结合观念史的研究方法,以画面中演员的着装形象为研究对象,从宋代女性观念、社会风尚等角度分析画卷中杂剧女演员的服饰造型,进一步探索其着装的动机以及服饰背后的社会意义,并借此丰富宋代女性形象、窥探画卷主题。

1《打花鼓》中杂剧女演员的着装表征

分析《打花鼓》中杂剧女演员所穿服饰的文化意蕴,探究其男女装混穿的着装行为是否草率,首先要知道她们穿了什么。

从演员角色和画面构图上来看,《打花鼓》画卷中的演员是画卷描绘的主体。《打花鼓》画卷中演员分别是杂剧中副净色(左)与副末色(右),分别扮演进城的农夫与市井小民的角色,虽是男性角色,但两位演员微露的乳沟证明扮演者真实性别实为女性。两位杂剧女演员位于画面中心、一左一右分而站立,占据画面约三分之一的容量,人物刻画十分细腻,但身后背景十分简洁,仅右后侧系有一大花鼓以暗示“打花鼓”的杂剧主题,左侧地上置一木杖、一斗笠以暗示人物身份,丰富演员人物形象所服务。

从演员服饰上来看,两位演员所穿的服饰来自宋代日常生活中流行的服饰,并经过夸张戏剧化处理而成,并以外部的男性服饰为主,保留了部分女性装束。农夫扮演者的首服为一黑色诨裹,诨裹变形于幞头,幞头宋时十分流行,男女皆可戴。市井小民扮演者则戴一簪花罗帽,帽上簪花亦是宋代男性的时尚潮流,图中罗帽呈六棱面造型,颇具几何感,右侧簪一绿叶搭配的、盛开的牡丹花。两人上身均着窄袖褙子,下裳为纯白色长裤,腰部围一蓝白相间的腰袱,都是宋时流行、男女相通的服饰,但画卷中的褙子尺寸较小,与演员身型相贴合,色彩纹样上分别为红色褙子、绘黄色植物纹样,与白色褙子装饰红色缘边、绘黄蓝相间纹样,其形制和色调与南宋黄昇墓出土的若干女式夹衣与褙子(图2)相类似,可以判断应当为女款褙子。两位演员的足服均为钩鞋,十分小巧,故应为女鞋。此外,农夫扮演者还另穿一蓝白格纹样的、裤袜相连的男子钓墪,褙子之外着一男士的宽袖褐衣,松垮地斜披在演员身上,仅左袖正常穿着,右袖则与衣身一起被腰袱扎系在腰间,且尺寸较大、衣长及膝,衣料随重力下垂形成大量褶皱,形成一种慵懒随性,以至邋遢的视觉效果。

将两人的服饰进行比较分析,可以发现两人的服饰是经过精心搭配的。首先,两人的着装均以白、红、蓝作为主要色系,整体均偏暖色调,色彩搭配协调、穿着利落整齐;其次,两人的很多服饰都是“同款”,如副净色的钩鞋为蓝身、红边、白底,副末色所穿的钩鞋在长裤的掩盖下只露出前端部分,但是依稀可以分辨出为红身、蓝边、白底,可以推断两双鞋子是一对,腰腹也是白蓝相间但纹样各异的款式(表1)。其三,两人的妆容、首饰(耳环、手环)也是互相配合的(表1)。最后,从两位演员的表情、姿态上看,两人相对侧身而立,屈膝作叉手礼,姿势与神态几乎相同,形成镜面对称的效果。

综上所述,从画家的角度上来讲,人物是《打花鼓》描绘的主体且描绘得细腻精致,其着装行为不应当草率。从演员所穿服饰的特征上来看,画卷中的两位杂剧女演员服饰为宋代时兴款式,且互相搭配,姿态神情也透露着对这场表演的重视,与“草率”披上男装这一行为并不相符。因此合理推测,其男女装混穿并非是“草率”为之。

2《打花鼓》中杂剧女演员着男装的文化意蕴

《打花鼓》中杂剧女演员为何在着男装扮演男性角色的同时又保留部分自身女性服饰?有什么样的文化意蕴与社会意义?着装形象的塑造受到社会环境与审美观念的影响,作为杂剧演员,其所穿的服饰还需要符合杂剧的表演要求以及剧中人物角色的外在形象特征的要求。因此笔者将从宋代社会观念、女性观念的视角,结合杂剧服饰特征,分析《打花鼓》中两位杂剧女演员男女装混穿的着装动机,并进一步分析其背后蕴含的文化意蕴。

2.1传统“男尊女卑”观念的映射

宋代杂剧女演员女扮男装进行表演是宋代杂剧发展状况的体现。儒家观念是整个中国古代封建王朝的统治思想,在宋代儒家复兴的背景之下,“男尊女卑”的儒家礼教观念在社会中的渗透日益明显。在“男尊女卑”观念的影响下,宋代女性不受重视,戏剧在宋代虽大量出现,但是当时杂剧尚没有形成真正的女性角色,而是主要根据角色的行当划分人物类型[5],因此女演员时常需要担任男性角色上台表演。

此外,宋代男性地位的提升也是导致《打花鼓》中杂剧女演员男女装混穿的原因之一。崇文抑武的国策使得文人士大夫阶层不断壮大,成为宋代精神境界和审美标准的引领者,引导着女性的审美乃至整个社会的审美风尚,进而影响到女性的着装造型。以文士为首的宋代男性倾向儒雅、轻盈、温柔的审美风格,追求瘦削的身体、淡泊雅致的服饰。宋代文人在仕女画中描绘出了他们理想中的女性形象,体现出他们对女性的审美要求。具有礼教意义的《女孝经图》(图3)中婉顺贤淑、不妄言笑的女性形象,以表现美貌女性为主要目的的《瑶台步月图》(图4)、《招凉仕女图》等图像中秀色婑媠的女性形象,或是二者合一、才貌双全的女性形象[6]。这些画中的女性无不是服饰保守、动作拘谨、身材瘦削、妆容淡雅,呈现出儒家观念所提倡的贤良淑德的女性特征。

再观《打花鼓》中杂剧女演员着男装的形象,将其与同为男性角色但是由男性演员扮演的《眼药酸》(图5)相较,可以看出前者服装更加窄瘦、贴身适体,勾勒出演员修长、瘦削的身材与女性优美的身材曲线,演员画着淡雅的妆容、留着纤长的指甲,表情冷静从容、姿态优雅,毫无《眼药酸》中粗犷的造型与姿态,反而颇具宋代文人仕女画中女性端庄、优雅、精致的形象特征。

以两幅画卷中演员的双足为例。《眼药酸》中的演员穿着粗布履,色彩暗沉,尺寸较大,两脚岔开,稳稳踩在地面。《打花鼓》中两位演员的双足则是宋代女性十分流行的“金莲”小脚,穿粉蓝相间的小巧钩鞋,一双脚并立,以前后脚稍稍错开,站姿优雅。两者相比,“粗俗”与端庄优雅之别尽显。另外,“小脚”风俗的兴起也正是为了迎合男性的审美。北宋年间,缠足之风盛行[7],宋代舞伎常通过将脚尽量缠紧或缠小以形成“步步金莲”与“凌波微步”的舞蹈效果。画卷中的农夫扮演者穿着男子吊敦,外面套着女子钩鞋,尽管有学者认为《打花鼓》中演员选择足袜相连的吊敦服饰是为了掩饰小脚以配合男性形象[8],但是男子吊敦的硕大的袜子直达演员小腿的位置,远远看去还像是演员踮着脚表演,类似于蒲剧中的“跷功”[9],使得女子的金莲小脚更显小巧,呈现出杂剧女演员们所追求的“凌波微步”的视觉效果。再譬如,两人腰间都围着的蓝色围腰,除了装饰与人物形象塑造之外,也承担着对褙子的束扎作用,以避免其不制衿而过分暴露,也是可以看出画卷中杂剧女演员在服饰上会考虑到男性的对女性“端庄保守”的审美要求。

综上所述,Jf3SjFjHBnZULnROsoe1X2aCH9j4fmAmHZ9EZfPNBKk=结合宋代男尊女卑的社会观念以及男性主导的社会审美风尚,可以合理推测,《打花鼓》中杂剧女演员女扮男装进行表演是受女性角色有限所导致,而其保留女性服饰、动作拘谨优雅,可能是为了迎合宋代男性观众的“纤秀雅趣”[10]的审美要求。

2.2宋代女性“个性意识”的体现

两宋时期,女性自主意识不断增强。宋代商品经济的迅速发展,同时教育逐渐在社会中普及,尤其是南宋时期的江南富庶地区,女性也开始从事商业活动,孕育了不少成功的女性商人,甚至开始出现“女尊男卑”的思想,如《两宋文化史》中便说到:“京开封中下户人 家,不重生男,重生女。”[11]

在这样的社会背景之下,女性成为戏剧这一表演形式的主力军,从而使得戏剧中女演员的地位得到提高。据《东京梦华录》中记载,北宋末年娱乐业的演员中一半以上是女艺人,现存的宋代戏剧史料中也多见穿着男装的杂剧女演员,如河南禹州市白沙宋墓大曲壁画(图6)、丁都赛壁画(图7)中均描绘有女性穿着圆领长袍,脚蹬靴子,扮演男性角色表演戏剧的场景。进入戏剧表演的女性大多能歌善舞,她们或奏乐或舞蹈,不仅丰富了戏剧的角色与表演内容,也使得杂剧女演员受到了很大的追捧,以至于在宋代出现了“女明星崇拜的心理”[12],宋代社会中女性也受到了更多的关注、女性自主意识不断增强。

《打花鼓》中的杂剧女演员正是因角色性别的限制,只能扮演男性角色上台表演,但在“女明星崇拜的心理”的社会背景下并不惧于展现自己的女性身份、寻求自我角色的表现。将《打花鼓》中演员女扮男装的形象与丁都赛壁画等同样女着男装的演员相比,前者并没有刻意掩盖自己的女性特征,而是塑造出男女装混穿的造型特征,展现真实的性别身份,似是渴望拥有自己的女性角色,让人联想到唐代女性通过着男装渴求与男性地位平等的诉求。

其次,若《打花鼓》的主题实为沈从文所推测的为宣传杂剧的宣传画,也可以合理推测,作者在作画时保留演员的女性服饰也许是为了突出其女扮男装的表演特征,以迎合“女明星崇拜心理”下的戏剧潮流,作为吸引观众的一种宣传手段。

综上所述,结合宋代杂剧女演员地位提升的背景,可以合理推测《打花鼓》中杂剧女演员男女装混穿可能是为了展现女性身份刻意为之,或是“宋代女明星”效应下的一种宣传手段。

2.3杂剧“滑稽本质”的审美要求

王国维说:“宋人杂剧,故纯以诙谐为主,与唐之滑稽剧无异。”[13]这句话的意思是,宋代杂剧的审美点就在于追求滑稽效果[5]64-68。宋代杂剧一般通过诙谐幽默的故事情节丑化的演员形象以及夸张的表演形式引得观众发笑,因此从杂剧本身的视角看,杂剧演员造型的幽默感对于戏剧最终呈现的喜剧效果十分重要,演员的形象应当为角色服务。

《眼药酸》是除《打花鼓》外另一再现南宋杂剧真实场景的画卷,充分展现出杂剧演员形象的诙谐与幽默特征。画卷中的两位演员同样为杂剧中的副净色(左)与副末色(右)。杂剧中副净色与副末色都是表演中制造笑料的主要角色。《东京梦华录》中载:“副净色发乔,副末色打诨。”[14]即副净色的主要职责是引人发笑,副末色的主要职责是哄笑取闹,以烘托发挥“副净”所制造的笑料。为了配合故事情节与塑造幽默形象。《眼药酸》中的副净色与副末色分别扮演卖眼药的落魄秀才以及患眼疾者,穿着杂剧专门的“行头”[12]56-60、69-70,言行举止十分夸张(图5)。副净色头戴尖耸的高冠,身着宽袖长袍,袍上悬挂着大小不一的“眼睛”,表情自豪而乖张;副末色戴着高耸的诨裹[15],手指着眼睛,佝偻着身子,神态痛苦。两位演员的着装形象、神态动作充满了世俗的审美趣味与幽默感。

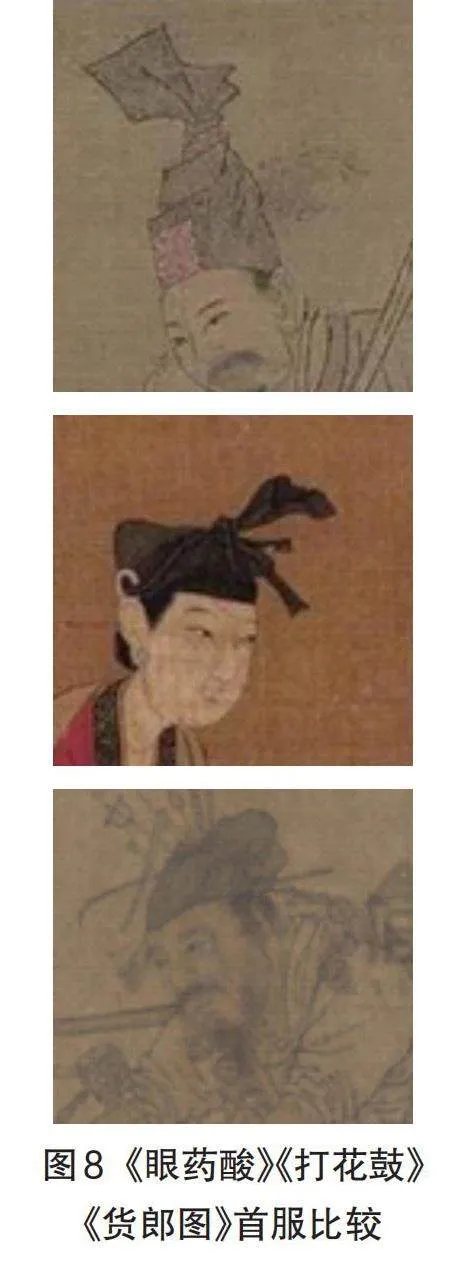

再观《打花鼓》中的副净色(农夫)和副末色(市井小民),无论是其所穿服饰还是神态,幽默滑稽的效果都不如《眼药酸》。譬如诨裹是将巾子经过夸张、变形之后的首服样式,大多为教坊、杂剧人所戴[16]。《眼药酸》中的诨裹夸张似螺旋般盘旋向上,而《打花鼓》中副净色所戴的诨裹造型与一般的男性幞头(如图8宋代《货郎图》中的幞头)相比,仅在额前有类似于蝴蝶结的装饰,美感有余却滑稽程度不足。

那如何使得这场花鼓杂剧中的人物形象充满趣味与幽默感呢?服饰作为一种性别外化的表现,承担着一定程度上的性别区分功能[17]。在儒家男尊女卑观念的指导下,中国古代封建社会追求“男女不通服”。杂剧女演员穿着男装表演时,从而造成性别不分或是措手不及的造型形象,将褐色长衫简单斜披在身上不仅是为了符合农夫进城的人物形象,或许也是体现幽默随性的同时制造笑料、吸引观众的手段之一。

3结论

宋代绢本画作《打花鼓》真实地再现了宋代杂剧表演的场景,画面中杂剧女演员因为杂剧角色性别的限制,不得不穿上男装进行表演。但是两位杂剧女演员扮演男性角色时保留了自身的女性装束,化淡妆、留指甲,姿态优雅、神情淡然。本文首先从作者的创作意图与画面中演员的观念出发,推测其男女装混穿的行为并非是草率而为,而是隐含着深厚的文化意蕴。从宋代男尊女卑的社会背景、宋代杂剧发展的状况以及特征三个角度出发,本文得出《打花鼓》中杂剧女演员之所以男女装混穿可能是为了迎合男性对女性端庄优雅的审美要求,也有可能是女性在“女明星效应下”不惧于追求个人角色,展现自我个性的表现,凸显演员的女性身份以吸引“粉丝”,也有可能仅仅是为了塑造幽默的人物形象、营造杂剧的滑稽效果。宋代女性并非完全是被礼教束缚下的拘谨的女性形象,画作的主题除了杂剧的宣传画之外,也具有突出女性角色,展现女性自我意识的社会意义。

参考文献:

[1]高翔.何以寻古法:故宫藏南宋杂剧风俗人物画的临摹技艺[J].中国非物质文化遗产,2022(2):88-95.

[2]凌子馨.从《打花鼓》探析宋代服饰与生活美学[J].美与时代(上),2022(6):141-143.

[3]梁丽丹.试论古典戏曲中的女扮男装现象[D].厦门大学,2006.

[4]张彬.《打花鼓》绢画中的人物服饰研究[J].装饰,2018

(3):72-75.

[5]高原.戏剧中的男扮女装和女扮男装现象[J].贵州大学学报(艺术版),2004(3):64-68.

[6]苏丹.宋代仕女图像对“理想女性”的设定[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2023(1):26-32、209.

[7]尹航.宋词中所见舞伎缠足、步法考[J].北京舞蹈学院学报,2017(6):8-15.

[8]程雅娟.从匈奴铁马骑装至东洋雅乐舞服:古代服饰“吊敦”的传奇发展史[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2015(4):29-35、205.

[9]张东亮.“90后”女孩“复活”濒临失传的跷功绝技[J].劳动保障世界,2020(19):68-69.

[10]张玲.南宋淳祐时期贵族妇女着装形态考释[J].中国国家博物馆馆刊,2016(6):77-90.

[11]杨渭生.两宋文化史研究[M].杭州:杭州大学出版社,1998.

[12]张彬.宋代戏剧服饰与时尚:以“四方宋代铭文杂剧砖雕”为例[J].艺术设计研究,2018(4):56-60、69-70.

[13]王国维.宋元戏曲史[M].北京:研究出版社,1998.

[14][宋]孟元老.东京梦华录都城纪胜西湖老人繁胜录梦粱录武林旧事[M].北京:中国商业出版社,1982.

[15]谭融.《眼药酸》绢画中的人物服饰研究[J].艺术设计研究,2017(3):40-44.

[16]张彬.诨砌随机开口笑:宋杂剧首服“诨裹”考[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2018(4):71-74.

[17]张潇丹.明代女扮男装叙事中的性别空间越界研究[J].中国民族博览,2022(17):168-171.

Analysis of the Cultural Implication of Female Opera Performer Costume in the Painting Playing the Flower Drum of Song Dynasty

RUAN Qiuyue,BIAN Xiangyang

(School of Fashion and Art Design,Donghua University,Shanghai 200052,China)

Abstract:The painting"Playing the Flower Drum"in the Southern Song Dynasty truly reappears the scene of the Song Dynasty female opera performers wearing men's clothes.Some scholars point out that the two actors'men's clothes have the characteristics of"putting on men's clothes carelessly over women's clothes",but few scholars further analyze the motives and social significance of their clothes.Based on this,this paper,adopting the research methods of iconology and concept history,analyzed the images,the cultural implication of the female performers in the drama wearing men's clothes from the perspective of women and social concepts in the Song Dynasty.It is believed that the behavior of the female performers wearing men's and women's clothes was not hasty,but had the function of creating humorous characters,and the social significance of highlighting female roles and showing female self-consciousness.

Keywords:"Playing the Flower Drum";Song dynasty costumes;women's clothing;history of ideas;costume culture

(责任编辑:李强)