基于真实情境创设的数学教学

摘 要:本文以“函数y=Asin(ωx+φ)”的教学为例,融合真实情境进行数学教学.通过自制弹簧振子模型创设真实情境,并结合沙漏辅助实验,引领学生经历提取信息、形成数学问题、理解参数作用、构建函数模型的过程,促进学生数学学科核心素养的发展.

关键词:数学实验;可视化;真实情境;教学设计

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》重视真实情境教学.[1]近年来情境化试题的比重逐渐增大,要求学生在真实情境中主动思考并解决实际问题.[2]因此,教师要在课堂中加强真实情境的创设和运用.何为真实情境?如何创设出真实情境?笔者以“函数y=Asin(ωx+φ)”的教学为例,与大家交流.

1 基本情况

1.1 授课对象

授课对象来自四星级高中重点班的学生,其思维活跃,课堂发言积极.

1.2 教材分析

“函数y=Asin(ωx+φ)”是苏教版《普通高中教科书数学必修第一册》第7章第3节的内容,是三角函数基本知识综合应用的一个重要函数模型,也是连接理论知识和实际问题的桥梁,且在物理和工程技术中有着广泛的应用,在高中数学学习中有着不可或缺的作用.

1.3 学情分析

学生已经掌握了正弦函数的图象和性质.本节课旨在从正弦函数过渡到更为一般化的三角函数模型y=Asin(ωx+φ).面对新的函数模型,学生理解难度较大,教师应借助实例帮助学生理解新知,认识数学本质.

1.4 教学目标

(1)借助实例,初步感受函数y=Asin(ωx+φ)的实际应用价值,体会学习本节内容的必要性.

(2)通过实验操作,经历函数y=Asin(ωx+φ)图象的动态生成过程,培养学生的观察探索能力.

(3)基于真实情境,了解A、ω、φ的实际意义及其对函数图象的影响,感受数学源于生活,应用于生活,从而增强学习数学的兴趣.

2 设计说明

2.1 教学设计理念

真实情境是指蕴含着大量信息且未数学化的问题情境.首先,所选用的情境素材本身必须是真实的,符合学生的认知水平.其次,基于真实的情境素材能提出源于现实需求的真实问题.最后,让学生亲自动手解决问题,真正体会到所学新知与实际生活密切相关.

2.2 弹簧振子模型

基于物理实验的情境本身是真实的,考虑到学生的知识储备和现有理解水平,选取弹簧振子作为新知教学的情境素材,借助操作性实验,让学生参与实际教学过程,感受数学知识的实际应用价值.同时,为在教学中达到对真实情境的深度运用,本文将概念引入与图象性质进行融合,从借助自制弹簧振子模型研究其运动轨迹,到基于轨迹不同探索参数对图象的影响,最终赋予参数实际意义、达成概念引入和图象性质的融合教学.

实验器材:弹簧、橡皮筋、卷筒、挂钩、直尺、一部内置phyphox软件的智能手机.

实验说明: 制作弹簧振子运动模型所需要的器材简单、成本低,易在课堂实现,但常用的获取实验数据的方法(频闪拍照等)较为复杂,且不能直观地向学生展示简谐运动的动态变化过程图象.[3]本设计采用了一款手机传感器软件phyphox.在自制的弹簧振子模型中,将手机作为弹簧振子,作简谐运动过程中可多设备同步显示运动图象,运动结束后软件可导出运动数据.这种利用手机进行弹簧振子简谐运动的实验高效、准确、直观且成本低廉,具有实际应用和推广的可行性,适合学生课外的自主探究,有助于学生探究兴趣和能力的培养.

3 教学过程

3.1 创设情境,引入新知

问题1 我们生活在运动的世界里,机械运动是最常见的运动.在机械运动中,振动很常见,请举出身边振动的例子.

生1:弹簧振动.

生2:把钢尺放在桌边,露出一部分,用手拨,钢尺振动.

生3:医生手术时,超声刀的振动.

生4:说话时,声带在振动.

生5:还有手机来电时会振动.

师:振动现象比比皆是,与生活密切相关.请大家观看海洋浮标运动的视频(如图1),并思考浮标在做何运动?

生:(齐答)海洋浮标在做上下运动.

问题2 若将手机固定在自制的弹簧振子模型上,随后将手机从平衡位置拉开一段距离后释放,请大家思考手机在做何运动?

生:(齐答)与海洋浮标一样做上下运动.

【设计意图】利用学生身边的真实素材创设真实情境,从中抽象出物理模型,基于物理实验整合多学科知识,推动学生对新知的学习,激发学习兴趣的同时培养学生的数学建模能力.

问题3 尝试猜测手机的运动轨迹,并绘制出手机的振动图象.

生6:上下往复,最后趋于静止,所以图象应该只有一段.

生7:可以做实验.

师:下面研究手机的运动轨迹.

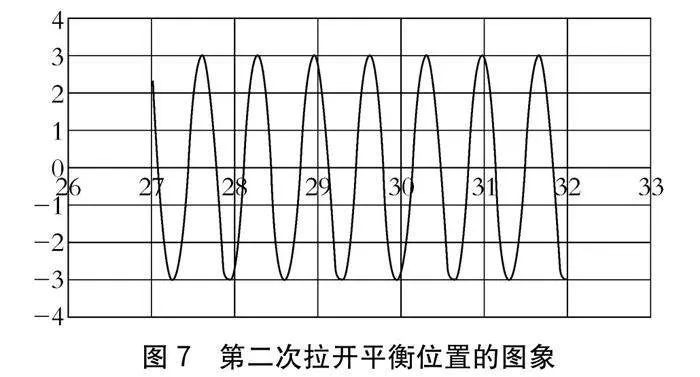

方式一:直接播放视频(如图2).

方式二:借助手机软件呈现振动图象(如图3).

方式三:类比沙漏实验(如图4),动手操作绘制出弹簧振子的振动图象(如图5).

操作步骤:两人合作,先在白纸中央画一条直线OO1,使它平行于纸的长边,一个人用手使铅笔尖在白纸上沿垂直于OO1的方向振动(模拟振子运动),另一个人沿OO1的方向匀速拖动白纸,纸上就画出了一条描述笔尖振动情况的图象.

【设计意图】先以视频形式呈现振动轨迹,让学生初步感受,再借助实验装置及手机软件,得到运动轨迹,最后让学生动手操作体验,加深对知识的理解.

问题4 若将弹簧振子(手机)的振动图象放在坐标系中,它与已学的哪种函数图象类似?

生:(齐答)正弦函数.

师:在物理学中,若质点的振动图象是一条正弦曲线,我们将这种运动叫做简谐运动,它在实际生活中应用广泛,高二物理将进一步学习.请问该振动图象的横、纵坐标分别代表什么?

生8:横坐标代表时间,纵坐标代表振子偏离平衡位置的距离.

师:前后对比,思考绘制的图象是否相同?

生:(齐答)不相同.

师:若图象不同,则图象对应的表达式是什么?

生:函数y=Asin(ωx+φ).

【设计意图】通过实验引导学生发现新知与旧知存在差别,自然过渡到新模型的学习.

3.2 启发探索,构建新知

问题5 与正弦函数相比,函数y=Asin(ωx+φ)新增三个参数,对于多参数问题我们如何研究?

生9:可以类比一次函数y=kx+b,研究k时固定b不变,研究b时固定k不变.

师:请结合绘制图象的探索过程思考参数对函数图象有何影响?

生10:每个人控制铅笔尖上下的幅度不一样,函数图象有高有低.

生11:每个人绘制图象的速度也不一样,图象有宽有窄.

师:请思考弹簧振子的振动图象是否相同?

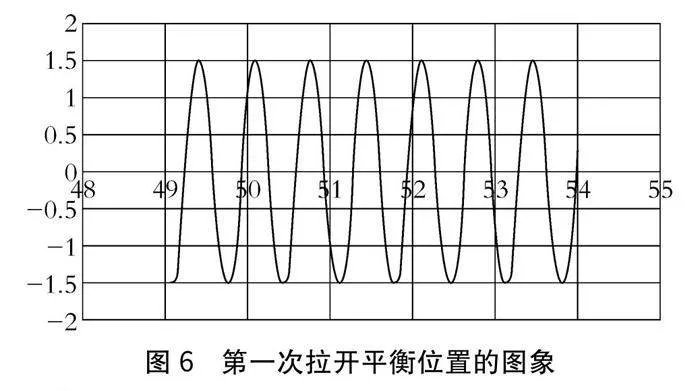

学生活动:动手实验操作弹簧振子模型,现场生成振动图象.

生12:图象有所不同,手机上下振动的最大幅度是可以人为控制的,拉开距离初始位置越远,松手后振动的幅度越大.

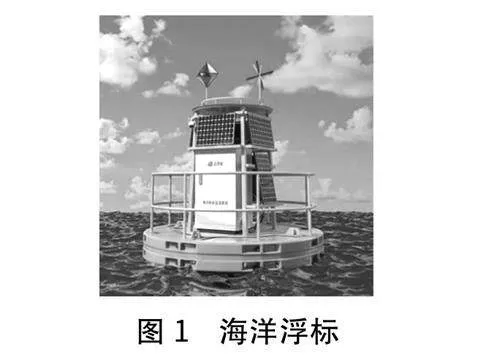

实验结束后,学生所作图象如图6、图7所示.

师:请问影响振动的是否还有其他因素?

生13:物体的重量.

生14:拉力的大小.

生15:弹簧的性能.

学生活动:验证自己的猜想是否正确.

教师活动:借助已有器材带领大家一同探索生13所说的猜想.

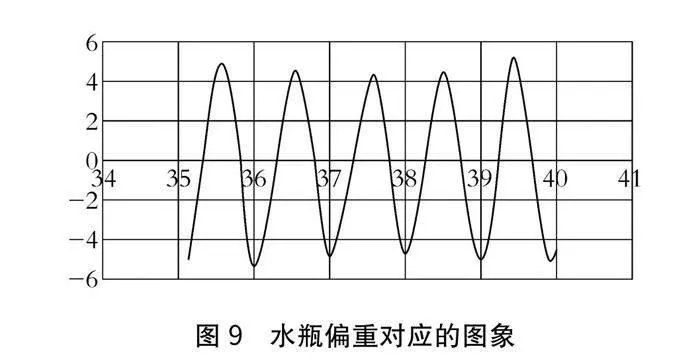

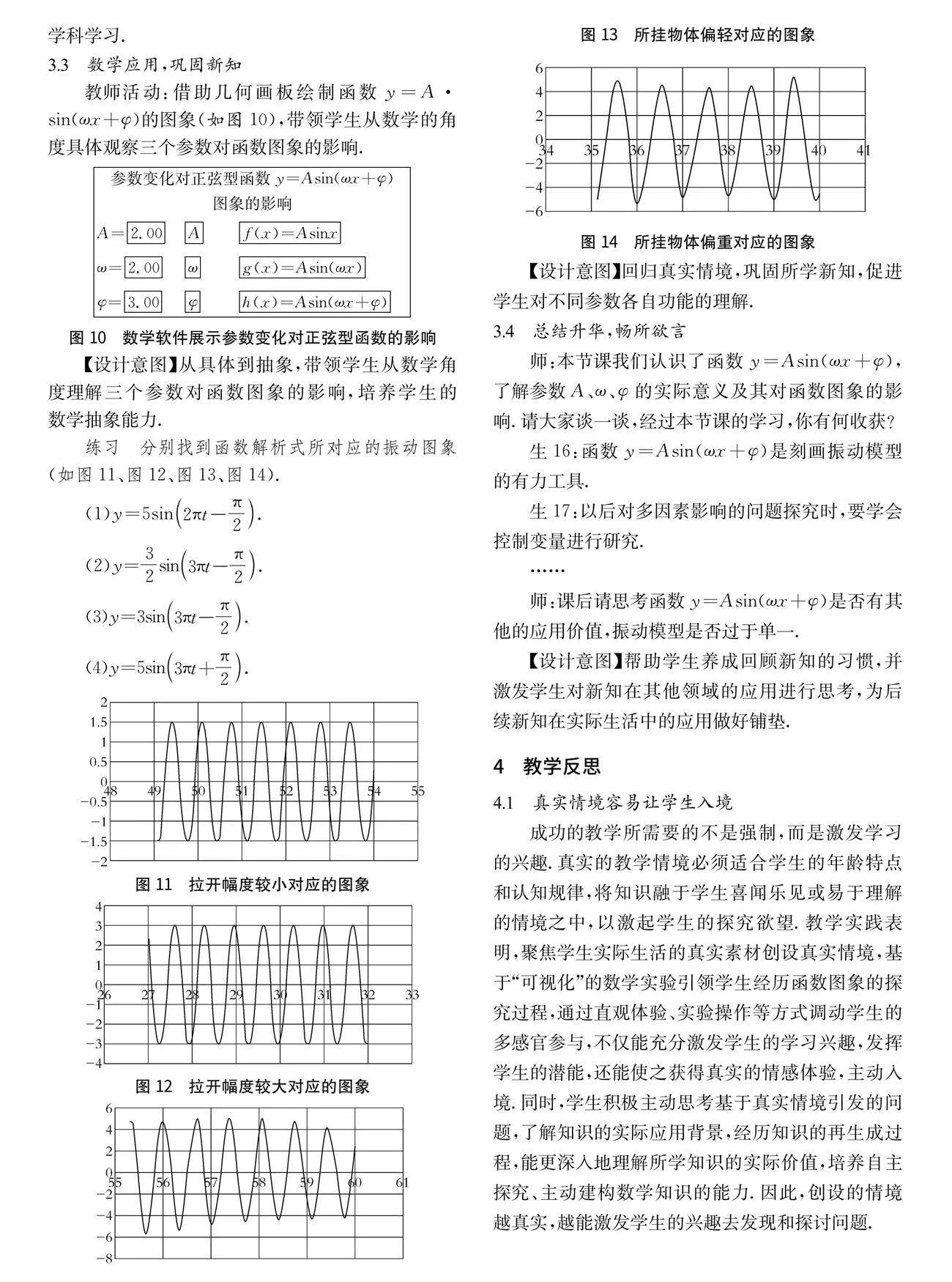

将不同质量的矿泉水瓶依次挂在相同的弹簧下端,在手机拉开至平衡位置的距离不变的情况下,让学生观察手机软件呈现出的振动图象(如图8、图9).

师:观察图象,你能发现什么?

生13:所挂矿泉水瓶质量越大,运动越慢,图象越稀疏.

说明:此处教师加以引导,思考数学本质——质量越大,上下振动回到初始位置,即完成一次全振动所需时间越长,借助图象解释周期T与角速度ω之间的关系.

【设计意图】借助实验器材促进学生对函数模型中参数实际意义的理解,培养学生的数据分析能力.

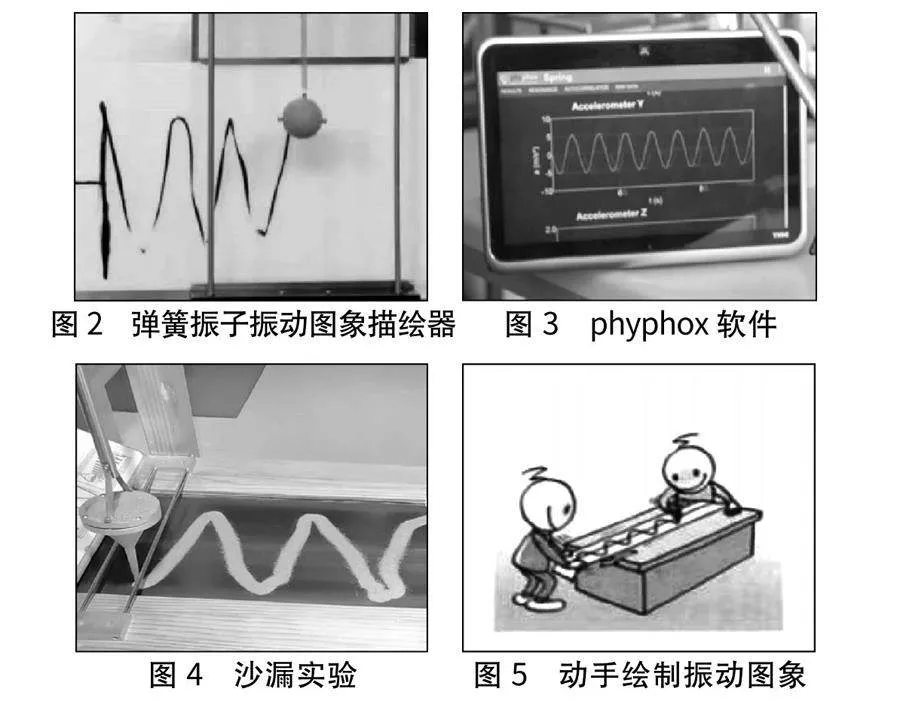

学生活动:独立完成表1.

【设计意图】巩固参数的实际意义.对于φ的理解可加以说明,引导学生结合图象思考初始状态的不同.同时渗透物理实验需控制变量的思想以此类比研究函数问题,这对学生后期的数学学习也有帮助.至于相关的物理常识可课后查阅资料以实现跨学科学习.

3.3 数学应用,巩固新知

教师活动:借助几何画板绘制函数y=A·sin(ωx+φ)的图象(如图10),带领学生从数学的角度具体观察三个参数对函数图象的影响.

参数变化对正弦型函数y=Asin(ωx+φ)

图象的影响

A=2.00 A f(x)=Asinx

ω=2.00ωg(x)=Asin(ωx)

φ=3.00φh(x)=Asin(ωx+φ)

【设计意图】从具体到抽象,带领学生从数学角度理解三个参数对函数图象的影响,培养学生的数学抽象能力.

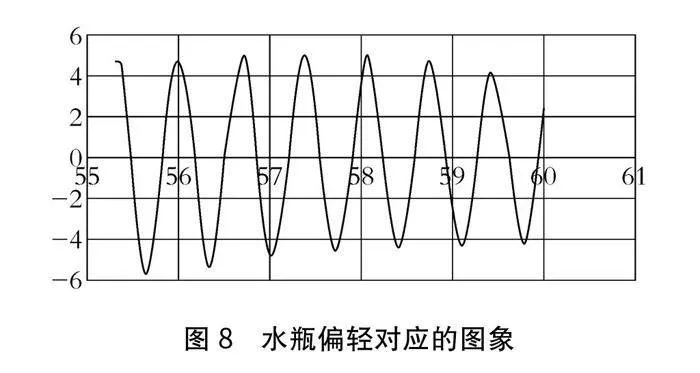

练习 分别找到函数解析式所对应的振动图象(如图11、图12、图13、图14).

(1)y=5sin2πt-π2.

(2)y=32sin3πt-π2.

(3)y=3sin3πt-π2.

(4)y=5sin3πt+π2.

【设计意图】回归真实情境,巩固所学新知,促进学生对不同参数各自功能的理解.

3.4 总结升华,畅所欲言

师:本节课我们认识了函数y=Asin(ωx+φ),了解参数A、ω、φ的实际意义及其对函数图象的影响.请大家谈一谈,经过本节课的学习,你有何收获?

生16:函数y=Asin(ωx+φ)是刻画振动模型的有力工具.

生17:以后对多因素影响的问题探究时,要学会控制变量进行研究.

……

师:课后请思考函数y=Asin(ωx+φ)是否有其他的应用价值,振动模型是否过于单一.

【设计意图】帮助学生养成回顾新知的习惯,并激发学生对新知在其他领域的应用进行思考,为后续新知在实际生活中的应用做好铺垫.

4 教学反思

4.1 真实情境容易让学生入境

成功的教学所需要的不是强制,而是激发学习的兴趣.真实的教学情境必须适合学生的年龄特点和认知规律,将知识融于学生喜闻乐见或易于理解的情境之中,以激起学生的探究欲望.教学实践表明,聚焦学生实际生活的真实素材创设真实情境,基于“可视化”的数学实验引领学生经历函数图象的探究过程,通过直观体验、实验操作等方式调动学生的多感官参与,不仅能充分激发学生的学习兴趣,发挥学生的潜能,还能使之获得真实的情感体验,主动入境.同时,学生积极主动思考基于真实情境引发的问题,了解知识的实际应用背景,经历知识的再生成过程,能更深入地理解所学知识的实际价值,培养自主探究、主动建构数学知识的能力.因此,创设的情境越真实,越能激发学生的兴趣去发现和探讨问题.

4.2 教师要善于创设真实情境

新课改提倡高中数学应以发展学生数学学科核心素养为导向,创设合适的教学情境,启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质.尽管真实情境的创设很不容易,但是对教学却非常有效.教师要善于创设真实的教学情境,关注学生的学习体验和学习兴趣,给学生提供一个“真实”且“共情”的课堂环境,让学生感受数学的实际价值,培养学生应用所学知识解决实际问题的能力.具体来说,教师应认真研读教材,借助网络资源、相关视频等,挖掘与数学相关的实际背景,实现所学内容与情境素材的深度融合,创设出真实的情境.同时,善于以多元化的问题链驱动学生思考,让学生基于真实情境自主探索并加以解决,最终帮助学生进行学科知识的灵活迁移与运用,培养学生在真实情境中解决问题的能力,并认识到数学学习的意义.

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]赵轩,任子朝,翟嘉祺.高考数学科情境化试题设计研究[J].数学通报,2021(12):1-3+66.

[3]李立民,张勇.用智能手机研究弹簧振子的横向简谐运动[J].湖南中学物理,2020(7):51-52+23.