育诗心 寻诗路 铸诗魂

摘 要:现代诗歌作为一种承载诗情画意的文学体裁,在文学宝库里独树一帜,让人觉得美妙而神秘,喜欢又可望而不可即。目前,教材中诗歌的比重也有所提升,这无疑都在说明诗歌在育人中的作用,在语文教学中的意义。笔者为落实诗歌教学意义和目标,专门对此进行了研究,探索出一条小学生现代诗“诗心生长”的学习路径,让学生感受诗歌之美,了解诗歌之技,以诗歌为笔抒写心灵,在诗歌的熏陶中不断提升语文素养。

关键词:小学生 现代诗 诗心生长 路径

现代教育家陶行知先生十分重视诗教。他在育才实验学校当校长时说过这样一段话:“我要把育才办成一个诗的学校,我要以诗的真善美来办教育。”

一版再版的统编小学语文教材中,诗歌篇目也越占越多,四年级下册中还专门开设了“轻叩诗歌的大门”诗歌单元,让学生专门了解现代诗歌的特点,体会诗歌韵味,感受诗歌表达的情感并进行诗歌创作。课程设定的目标无疑都在说明现代诗歌在语文教学中的意义,教育部门越来越重视培养学生的文学素养,有意在小学生中根植诗歌的种子。

为了顺应当前的教育思想,作为一名基层的教师和一个诗歌爱好者,笔者近年来有意在诗歌的教学上进行了探究,探索出了一条小学生现代诗“诗心生长”的学习路径。

一、培育诗心敏感力的“感受诗美”路径

兴趣是最好的老师,想让学生学好诗歌,首先得让他们喜欢上诗歌,而要让他们喜欢上诗歌,就得让他们体会到诗歌之美。

俗话说:“读书百遍,其义自见。”读,是感受诗歌之美,积累诗歌之美,培育诗心敏感力的必经之路。这里的读,指读课本诗歌,读符合年龄特点、学段特点和知识层次的诗歌,在读中积累诗歌量,在量的不断积累中感受诗歌之美,激起学习兴趣,培育诗心敏感力。

(一)读有形之诗

诗歌从所写内容上分,有的写景状物,有的描摹声音,有的饱含蓬勃的情感。我这里所说的有形之诗,多是指描摹景色、景观、状物之类的,通过阅读可以在脑海中转换成像的诗歌。

在教学四年级上册《现代诗二首》之一刘大白的《秋晚的江上》时,我让学生边读边想象“归巢的鸟儿”“驮着斜阳回去”——鸟儿在红色斜阳里展翅飞翔的优美画面,随着“双翅一翻,把斜阳掉在江头”,头白的芦苇在斜阳入水的那刻染上了“红颜”。诗中具象清晰——天边红色的斜阳、展翅飞翔的鸟儿、大江、江边的芦苇。这些熟悉之物与现象,完全可以在读中转化成像。教师重点描述“驮着斜阳回去”“双翅一翻,把斜阳掉在江头”这一动态的画面,让学生在脑海中呈现出来。

课堂教学实践证明,学生被诗中展现的美折服了,特别是感性的女生,甚至发出了“啧啧”的惊叹声。我想,这些惊叹声不仅仅是诗歌所展现的美,还有惊叹于诗歌这种题材展现美的能力!

同样,徐志摩写的《花牛歌》里,“花牛、剪秋罗、白云、草地、西山的青峰”也极具画面感,教师要让学生在各种形式的读背中感受诗歌呈现的美。

对于形象思维丰富、抽象思维欠缺的小学生,教师可以多选取此类诗歌让学生朗读和背诵,使学生感受小小的诗歌中饱含的世间万物的有形之美,感受分行的文字具有的魔力。

(二)读有声之诗

大多数诗短小精悍,但小篇幅也有大容量。这里的有声之诗,指有声音入诗,或是风吹草动、电闪雷鸣、波涛翻滚的大自然的声音,或是动物发出的声音,或是人类活动发出的欢乐、悲叹的声音,使得读者在赏析的过程中脑海响起诗中描摹的声音,让内容也具有了音乐美。

统编版三年级上册《听听,秋的声音》一诗中的“大树抖抖手臂,/‘唰唰’,/是黄叶道别的话音。/听听,/秋的声音,/蟋蟀振动翅膀,/‘’,/是和阳台告别的歌韵”,运用拟声词把自然界中秋的声音美妙地传达出来。学生通过读,就能很好地描摹秋的声音,课堂趣味十足。

(三)读有情之诗

每一首诗都蕴含一定的感情,都是作者心灵的载体。但是诗歌的情感饱满度差异很大,这里的有情之诗指富含情感的诗歌,也就是抒情诗。学生在大量的阅读中感受作者的喜怒哀乐,体会诗歌情感之美。

这类诗较多,比如四年级下册中冰心写的《短诗三首》无一不感情充沛,情感真挚,特别是《繁星(一三一)》。“大海啊!/哪一颗星没有光?/哪一朵花没有香?/哪一次我的思潮里/没有你波涛的清响?”教师在教学时先让学生通过读,感受作者在诗篇开始就毫不掩饰地抒发的情感;然后感受三个反问的排比句式带来的如潮汐般奔腾而来的一浪比一浪强烈的情感;再通过引导学生反复读,让他们把作者所要传达的情感进行深情演绎。当然,从作者到读者,特别是文学素养还有待提高的小学生,需在教师的点拨引领中反复读,才能把蕴含在文字中的情感传达出来。

每一首诗歌都有自己的特质,教师在有意识地选取读物,期待学生在读诗中感受各种各样诗歌之美的时候,也要采用不同的方式,让读诗落到实处,这样才能实现真正的积累,在日积月累中培育学生对诗歌的敏感力,让学生踏进诗歌的大门。

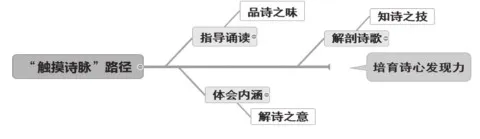

二、培育诗心发现力的“触摸诗脉”路径

如果说读诗是观其相、听其声,那么还需搭其脉、识其髓。唯有从外到内,内外兼顾解读诗歌,才能真正读懂它。

(一)指导诵读,品诗之味

诗要读,更需品。除了读准字音,读稳节奏,还要定好情感基调,当诵读的情感表达与诗歌所要传达的情感相一致时,学生至少已经读懂了大半。这里就需要教师的有意引领和解析。

比如《雷锋叔叔,你在哪里》一诗,“雷锋叔叔,你在哪里,你在哪里?”这句出现了三次。教学时,教师首先要指导学生读好诗题“雷锋叔叔,你在哪里”,把握疑问的语气,读出寻找之意。其次,指导学生读好诗中同一句中的两个“你在哪里”。教师可跟学生探讨两个“你在哪里”表达情感上的差异——第一个是寻找之意,第二个体现寻找中的急切心情;然后教师示范读,让学生体会两种心情在语气上的不同表现——朗读第一个时要稍显沉稳,朗读第二个时要语调上扬,由急到缓,适当延长。学生在模仿练读中进一步感受诗歌表达的情感。再次,教师还要指导学生读出相同的句子在不同小节中读法的不同,第三小节中的“雷锋叔叔,你在哪里,你在哪里?”较第一小节的语气要强,语速要快,才能进一步显示急切的心情。

诵读,是诗歌教学最有效的手段,以学生自读、齐读为主,根据需要配以教师范读、领读、学生互读、个别赛读、配乐读等多种方式。从反复读中体味,逐渐读出其形、其味、其意、其情。当然,教师的指导点拨是不可或缺的。他们如领路人一样,当学生迷失方向时给予指引,当学生走上诵读的岔道时给予归正。

(二)体会内涵,解诗之意

读懂诗歌的真正要义,不是会背,而是理解诗歌想表达的思想、传递的情感、蕴藏的情绪,也就是内在,这样才能称得上读懂了这首诗。有些诗中表达的意思相对外显、直观,而有些则相对含蓄、内敛,需要通过深层次的解读,才能识其意、解其情。教师需要引领学生通过文字,正确领悟诗歌的情感指向与深度,真正读懂诗。

比如,《繁星(一五九)》“母亲啊!/天上的风雨来了,/鸟儿躲到它的巢里;/心中的风雨来了,/我只躲到你的怀里。”教师需要引导学生解析“天上的风雨”与“心中的风雨”的不同之处,一个是自然现象,另一个则是作者小时候内心的害怕、悲伤、痛苦等;感知鸟的“巢穴”与“母亲的怀抱”两者的关联,进而让学生领悟作者对母亲深深的依恋之情和怀念之意。

(三)解剖诗歌,知诗之技

诗人表情达意是如何被承载的,这就需要剖析诗人的创作方法。所谓知其技,包括为何要这样遣词造句,为何要这样分行处理以及比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法在诗歌中起到的作用等。唯有知其技,才能学其技,才能用其技。

比如《繁星(一三一)》中,三个反问式排比句在情感上层层推进的表达效果;《繁星(一五九)》中,“天上的风雨”与“心中的风雨”,“鸟儿的巢穴”和“母亲的怀抱”,类比手法衬托出幼时的冰心对母亲的深爱之情;艾青的《绿》中,“好像绿色的墨水瓶倒翻了,到处是绿的……”比喻起到的渲染作用。

培育学生的诗心发现力并非几周几月之功,这需要教师日积月累地引导、培养,使学生发现诗歌形体之美、声音之美、情感之美、技法之巧,才能深入诗歌的内核,读懂诗歌。

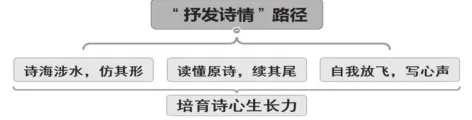

三、培育诗心生长力的“抒发诗情”路径

学以致用,才是教学真正的目的,也是教学成果的最终体现。唯有对诗歌的学习内化成素养,才能让自己的所见所闻所思所想现其形,表其意。当然,这个过程是逐渐的、缓慢的,从扶栏学步到自我行走,要经历三个阶段:仿写—续写—创作。

(一)诗海涉水,仿其形

没有模仿就没有创造,模仿是创造的基础,在模仿中不断增加创造因素,在创造中难免留下模仿痕迹,即使是作家也不例外。学生通过对写作手法相对简单的经典诗作,进行诵读、剖析,识其形、知其技后,就可以依样画葫芦,试着仿写同类的诗作,初涉诗海。

比如在教学《繁星(七一)》时,教师带领学生剖析了诗作的表现手法之后,学生模仿出了以下诗句:

这些事——是永不磨灭的回忆:/骄阳的天空下,/宽广的操场上,/摇曳的风筝里;

这些事——是永不磨灭的回忆:/漆黑的夜晚,/昏黄的灯光下,/ 母亲的怀抱里。

模仿优秀的作品,学生不仅能在潜移默化中受到佳作的熏陶,不断增加自己的语言积累,更重要的是能在依样画葫芦中体会作者是怎样表情达意的,从而提高自己的表达能力。当然,模仿并不是机械照搬,而是将模仿的对象内化为自己的东西并发展个性。模仿是一座通往创造的桥梁,是提高学生创作能力的一个行之有效的方法。

(二)读懂原诗,续其尾

当学生对诗歌的积累量达到一定程度,对诗歌具备了一定的赏析、感悟能力的时候,就可以尝试诗歌的续写了。但前提是读懂原诗,读懂表现手法,读懂要传达的情感,然后延续这样的写作手法,继续这样的情感,表达自己新的想象或想法。

例如对《神笔马良》的续写:

假如我有一支/马良的神笔/我要给卖火柴的小女孩/画一间漂亮的房间/让她躺在温暖的床上/甜甜入睡(杨思怡)

假如我有一支/马良的神笔/我要给残疾的老爷爷/画一双健康的腿/让他跟大家一样/走出房间/自由穿行(吕思芸)

续写一首诗,不仅检验了学生对原诗的学习达成度,训练了学生的创作能力,也可以照见学生善良的内心,让人温暖。当然,续写除了延续前面的思路,也可以笔锋一转,收到柳暗花明的效果。

(三)自我放飞,写心声

孩子是天生的诗人。经历了上面几个阶段的学习后,学生对诗歌可以承载的内容、表现形式、通常采用的写作手法、音韵美等都已经有了一定的了解和感悟。这个时候,教师就可以通过提供素材、营造氛围、创设情景,激发学生的创作欲望,鼓励他们进行自我创作。

一次下起了雪,学生都异常兴奋。于是我让学生好好欣赏下雪,引导他们去看、去触摸、去想象。等到雪停后,又让他们去校园里好好玩了一番,然后他们写出了童趣十足的诗歌《雪》:

雪呀,雪呀/你是天上的白云/冷风一吹/就轻轻飘下

雪呀,雪呀/你就是飞舞的棉花/落在草地上/盖厚厚的一床棉被给大地妈妈

雪呀,雪呀/你就是庄稼的饮料哇/落在麦田里/麦苗喝得稀里哗啦

雪呀,雪呀/你就是我们的玩具呀/在小朋友的手里/变成了一个个可爱的雪娃娃

当然,创作成长的过程是曲折漫长的,从扶着走,到蹒跚学步,到自我放飞,都需要教师的不断引导。教师要在草拟诗歌、点评、修改一系列过程中逐渐培育起学生的诗心生长力,让学生的诗作逐渐成为真正承载他们眼中之物、耳中之声、心中之情的容器。

人的一生很长,若拥有一颗诗意的心,就能把平淡如水的日子过得充满诗意;若还拥有表达诗意的能力,那么他一定是个富足的人,因为别人所追求的诗和远方就在他的心里。今天我们引领学生去发现诗歌的美,教导学生把身边的美、心灵的涌泉创作成诗歌,并在这个过程中接受诗歌美育的熏陶,同时提高文学素养。

参考文献

[1]陈波.陶行知教育文选[M].杭州:浙江大学出版社,2014.

[2]刘晓东.儿童文化与儿童教育[M].北京:教育科学出版社,2009.