浅谈巴赫音乐中的小号声部

J.S.巴赫是德国作曲家和管风琴家,他的作品与巴洛克时代(1600—1750年)有关。巴赫出生于1685年3月21日,父亲是约翰-安布罗修斯-巴赫,母亲是玛丽亚-伊丽莎白-拉默希尔特。1695年,巴赫的父母双亡。J. S.巴赫从何时开始作曲没有文献记载,但有人认为他是在1695年住在奥尔德鲁夫时开始作曲的,有证据表明巴赫是在1700年左右或之前开始创作管风琴合唱曲和BWV 749、750和756等作品的。1700年,巴赫进入卢内堡的米凯利斯中学学习,在那里他接受了正规的音乐教育。巴赫在17世纪早期曾担任过多个管风琴师职位,例如1703年8月14日,巴赫被任命为阿恩施塔特新教堂的管风琴师,1707年7月1日又被任命为穆尔豪森Blasiuskirche的管风琴师。次年10月,巴赫与表妹玛丽亚·芭芭拉·巴赫结婚。1705年,巴赫在吕贝克跟迪特里希·布克斯特胡德(Dietrich Buxtehude)学习长达4个月。晚年的巴赫视力衰退,最终因中风于1750年7月28日在莱比锡去世。巴赫生命的终结与巴洛克时代的终结息息相关,在巴赫去世的前一年(1749年),他完成了《B小调弥撒曲》。虽然这部作品完成于1749年,但它是由巴赫以前的作品,如Sanctus(1725年)和Kyrie(1733年)拼凑而成的。

巴赫之前的小号

值得注意的是,在巴赫开始写作之前,有哪些乐器已经存在。虽然没有描绘巴赫出现之前的每一种小号,但下面的例子说明了小号的存在,并解释了它们的用途。在16世纪之前,“小号的使用仅限于战争和节庆场合。它很早就作为一种信号乐器赢得了特殊的地位……凯尔特人的卡林克斯号、印度人的芦苇号、犹太人的银号和中国人的金号角在一定意义上都是我们乐器的前身”。古典古代作家对这些信号乐器的音色描述为非常不美、刺耳和野蛮。据称,这些乐器的艺术使用程度可能永远无法确定。如今,在演奏巴赫的作品时,人们通常使用D调小号。这把小号于1646年在瑙姆堡制造,现由柏林国立高等音乐学院收藏。在多张演奏巴赫作品的现场录音中都使用了这把乐器。然而,这把现存的乐器与今天的复制品的主要区别在于,今天的复制品利用通气孔来改变没有通气孔的乐器的调性,在演奏泛音列上的这些音符时音准或高或低,这些音符只是这些音高的近似值,需要通过演奏员的嘴型调准。(例1)

另一个在巴赫出现之前使用的术语是"clarino"。关于这个词的真正含义,有很多争论,但现在人们认为它是指使用C5及以上音域的“高音小号”。Clarino源于拉丁语clarus,意为清晰、明亮。在较早的文献中,我们发现"clarino "一词被用于音色最高的最高音部分。根据Eichborn的说法,单簧管演奏和Prinzipal演奏这两个术语被用于区分简单演奏和强迫发声(cuivre)已达数百年之久,但在十八世纪末已完全废弃。

巴赫《b小调弥撒曲》中的小号

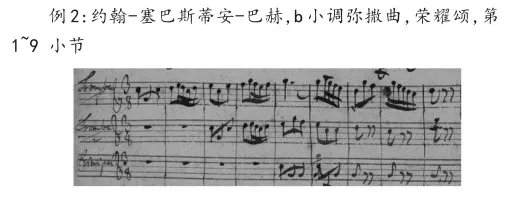

学者们认为,荣耀颂(Gloria)中的每一个乐章都来自已有的作品。例如,有资料来源证明的两个乐章是Gratias agimus tibi和Qui tollis peccata mundi。在上述两个乐章中,只有Gratias agimus tibi包含了小号。小号演奏的第一个乐章是第4号荣耀颂。因为乐章的调性是D大调,所以三个声部都标明了D调小号(例2)。

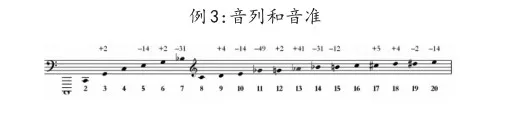

巴赫为之创作的乐器是巴洛克小号,它没有阀门。我认为巴赫为小号和圆号创作的音乐仅限于泛音列的音符。虽然这是事实,但考虑到乐器的八分音符以上有大量的音符,泛音列的音符并不那么有限。考虑到巴赫创作的音乐都是二声部音乐,巴洛克风格的乐器显然并没有太多限制。只有少数音准问题,可以通过嘴型调整、手部调整或通气孔来解决。并不是所有的小号都以C调为音高,如例3所示的和声音列。小号是一种移调乐器,音乐家必须在乐器中插入较长的管子(称为"羊角管"),才能吹出较低的音调。例3显示了泛音系列中每个和声的音调。这里展示的大多数音都有偏低或偏高,但它们的重要性不足以让普通听众察觉。

肖像中的莱切手持一把带弯柄的号角类吹奏乐器(tromba da caccia)。他还手持著名的Abblasen乐曲手稿。

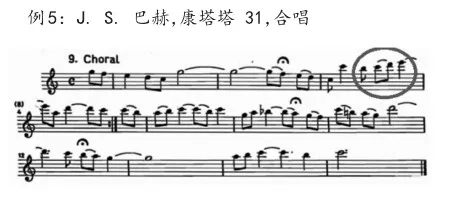

巴洛克时代对小号手的要求非常高,原因很可能是与巴赫当时合作的是巴洛克最出色的小号演奏家之一戈特弗里德-莱切(Gottfried Reiche)。在巴洛克时代,小号已经发挥到了极致,在分析这首作品以及他的大量其他作品时,我们可以清楚地看到,这些部分并非毫无难度,因为它们是用乐器的极高音调写成的。不仅在他的《b小调弥撒曲》中,而且在他的其他作品如Cantata 31 Der Himmel lacht中,都可以看到这种高音谱号音乐的踪迹!《Die Erde jubilieret》中需要演奏高音E(例5)。

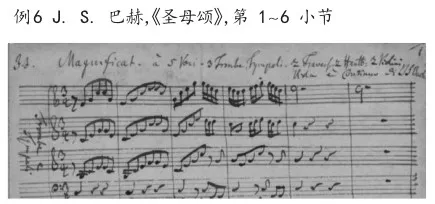

BWV 243《圣母颂》的开头部分也体现了这种狂欢般风格,与巴赫的《b小调弥撒曲》一样,这部作品也是为三支小号谱写的。这两部作品的一个不同之处是《圣母颂》中没有卡西尼亚圆号,但该部分也是为D调小号而作。《b小调弥撒曲》和《圣母颂》的另一个值得注意的相似之处就是小号也与定音鼓一起配乐。铜管乐器和打击乐器在乐队中的作用相似,它们都能演奏各种力度,尤其是大音量的力度。正因为如此,铜管乐和打击乐被用于像这样的辉煌时刻,以唤起人们对上帝的赞美。(例6)

巴赫音乐中使用的小号

突出显示的是小号声部和定音鼓声部,以显示其声部的相似性。从节奏上看,这两个声部的相似之处在于它们都为下拍提供节奏和和声运动。在这段选段中,第三小号为节奏一致的定音鼓声部增添色彩,而前两个声部则在管弦乐队的上方提供连续的扇形音。弦乐、长笛和双簧管演奏16分音符,而在第19小节和第21小节,第一小号演奏了其线条中的三个音符,这主要是为了给乐曲的织体提供更丰富的音色,同时也通过强调小节的第二和第三个8分音符,使音乐在节奏上更加有趣。

下一个值得注意的地方出现在乐章140的稍后部分,自第101小节起,音乐的情绪发生了变化,此时的节拍变为4/4拍,调性为小调式。在第101~139小节中,由于和声序列的限制,小号无法在最嘹亮、最易控制的中音域演奏,因此小号在乐曲中缺席。在这种情况下,调性为D大调,而中间音区唯一可用的音符勾勒出D和声音阶的大调琶音。理论上,小号可以演奏b小调,但只能在极高的音域中演奏,这将使演奏变得不切实际,并带来不必要的挑战。小号在这部分作品中缺席的另一个原因可能是乐队的动态较为安静,由于巴赫小号作品的音域一般在乐器的高音区,而且音量较大,因此为了保证耐力,整部作品小号有许多休止符。下面是小号演奏的另一个例子,这有助于和声结构。小号吹奏出本乐段中唯一的长音,并在第147小节下降到D大调。这起到了巩固新调性的和声作用,虽然不是旋律性的,但在本节中起着关键作用。

这部作品的最后时刻是荣耀颂的高潮部分,对于乐队来说,这是一个重要的时刻,因此小号的演奏是为乐队提供音量,并通过其升调线条和尾声的声部引出一种终结感。一小号奏出一个上升音,在一个非常强烈的调性上结束,这在乐队中是一个非常突出的声部,并通过其mi-re-do声部领奏加强了和声的运动。

巴赫的《b小调弥撒曲》以及其他作品,如《圣母颂》和《勃兰登堡协奏曲》,适合多种乐器演奏。不过,如今在巴洛克乐团以外的演出中最常用的乐器包括高音小号,巴洛克乐团会使用没有气阀的巴洛克小号进行克拉里诺式演奏。克拉里诺风格包括在和声序列的8分音以上进行演奏,以利用其产生的二度音阶。今天演奏的巴洛克小号通常是历史乐器的现代复制品,这些复制品会使用通气孔来帮助纠正和声音列中出现的音准问题。可以说,通气孔的使用并不纯粹是一种历史性的做法,因为现今已没有任何现存的乐器带有通气孔。

20世纪70年代,一场关于哪种通气孔系统更优秀、更真实的争论开始了,争论的焦点是巴洛克小号的Steinkopf三孔系统(德国)和Laird四孔系统(英国)。然而,争论是徒劳的,因为每种系统都被用作演奏辅助工具。1750年之前的小号是否有通气孔尚不确定,但有人猜测,由于管弦乐队中的其他管乐器都使用了通气孔,小号演奏家和乐器制造商可能在当时的乐器上试验过通气孔。

总之,在巴赫的音乐中,小号演奏达到了很高的音域,这已经不是什么秘密了。以下是门克-维尔纳(Menke Werner)的《巴赫和亨德尔的小号史》中引用的艾希伯恩博士的《器乐史》中的一段话。“J.S.巴赫也陷入了这一误区,他为小号创作的大量作品都无法演奏……对此,我们今天的回答是,在艾希伯恩的时代,这些作品可能无法演奏,而且演奏者也不好,但在其他方面,这些作品还是非常实用的。”