西南服务团巴县中队的战斗岁月

在解放大军中,有这样一支特别的队伍——中国人民解放军西南服务团巴县中队。这支队伍一路西进,扎根巴县(今重庆市巴南区),为解放和建设巴县作出重大贡献,在巴县历史上留下浓墨重彩的一笔。

大西南在召唤

1949年,为适应解放战争的形势需要,解决西南各省解放后地方干部不足的问题,奉命进军大西南的刘伯承、邓小平按照党中央统一部署,组建了由老区支前干部为骨干,以上海、南京、苏南等地大中学生、青年干部为主体的1.7万余人的中国人民解放军西南服务团。

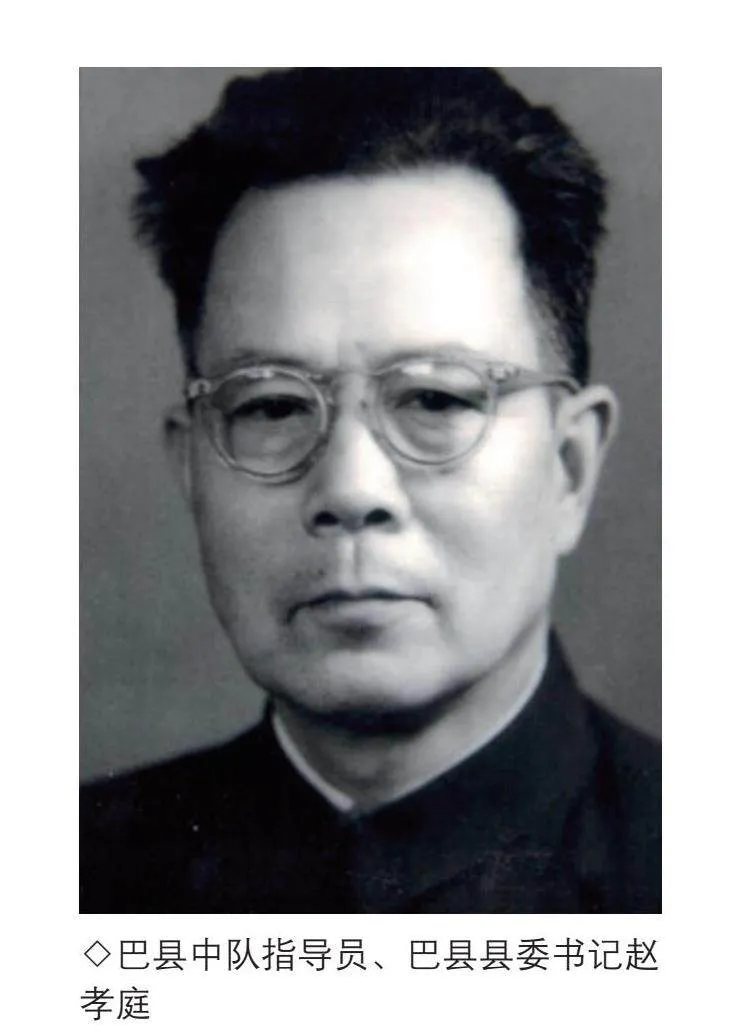

同年6月底,西南服务团一支队三大队四中队(即巴县中队)在南京组建,赵孝庭任指导员,郑汇东任中队长。队员大多是华东支前司令部浙江前方办事处的干部,他们在抗日战争时期陆续参加革命工作,也参加过淮海战役、渡江战役等,战斗经验十分丰富。

是何原因让这些干部、青年舍弃大城市的生活,告别家人,来到艰苦的大西南?西南服务团巴南区团史研究会会长赵士枫回忆:“那时大家都是热血青年,最大的希望就是能到最艰苦的地方、到更广阔的地方去磨砺自己、大展拳脚、实现抱负,于是我离开家乡宁波到上海报名参加了西南服务团。”

正式加入西南服务团后,赵士枫和队员们进行了为期3个月的集训。其间,他们认真听取了第二野战军司令员刘伯承、政委邓小平作的报告。“我清楚记得7月28日晚,刘伯承司令员为我们作了《我们在京、沪、杭胜利后要向西南进军》的报告。他在报告中说,西南服务团已从它的名字上说明了,就是为了西南七千万人民服务。西南人民要我们去解放他们,在军事上肃清西南反动残余,进行新民主主义经济建设。”赵士枫回忆,“9月21日、22日下午,邓小平政委在南京原中央大学广场为我们作了《忠诚老实》的报告,谆谆教导我们,一个自觉的革命者无论何时何地、在何种情况下,都要忠诚老实,对党要忠诚,对群众要忠诚,要老老实实地说话,老老实实地办事,老老实实地做人。这些话也成为我们的‘团训’,让我一辈子铭记于心”。

刘伯承、邓小平的报告语重心长,让青年们的觉悟迅速提高,明白了肩上的责任与重担。青年们如一股新鲜血液注入浩浩荡荡的刘邓大军,义无反顾地挺进西南,成为解放西南大军的一抹亮色。

八千里路“小长征”

“走,向着大西南走!西南的同胞不能再等待……”一曲《走,向着大西南走》,是西南服务团成员们永恒的青春记忆。

1949年10月1日,在中华人民共和国成立的喜庆氛围中,西南服务团战士怀揣满腔的革命热情,随二野大军日夜兼程,向西南大举进发,开始了长达8000余里(其中3000余里步行)的艰苦行军。这段不平凡的经历,被邓小平称为“小长征”。

那天,西南服务团战士登上装货的闷罐车,从南京长江北岸的浦口出发,经徐州、郑州,于4日到达武汉,又经湖南浏阳、益阳,乘船20多个小时一路颠簸至岳阳,随后急行军至常德进行整训学习。这次整训,主要是学习有关新区的接管工作,了解四川的政治、经济情况以及风俗人情。经过整训,西南服务团按照入川后的工作地区进行整编。巴县中队由原来的一支队三大队四中队改为一支队一大队(璧山大队)四中队。

这一时期,川东区党委批准成立中共巴县委员会,赵孝庭任书记,杨道南ac3f87aa9cd7f154e633cb85ba812d18任县长。入川前的行军中,巴县各区党政机构领导班子也陆续成立。

一切工作准备就绪后,部队从常德出发入川,开始了第二次艰苦行军。

常德以西崇山峻岭、人迹罕至。战士们全靠一双“铁脚板”翻山、越岭、跨河,加之沿途不时有国民党残部和土匪袭扰,其艰难困苦非常人能想象。二野首长为加快行军速度,要求行装一减再减,枪支弹药却一加再加。尽管当时每人负重四五十斤,每天行军100里左右,却没有一名同志掉队,也没有一名同志气馁。他们以自嘲为乐,脚底打起泡的是“炮兵”,走路滑倒被笑称坐了“土飞机”,身上长虱子被喻为“革命虫”。为了轻装简行,不少战士把从家乡带来的物品都弃之道旁,称之为“割尾巴”。

1949年12月13日,西南服务团巴县中队历经千难万险到达巴县李家沱马王坪(治所所在地)。此时,巴县刚解放,巴县中队队员们马不停蹄地投入到接管任务中。

巴县迎来新政权

1949年11月29日,巴县解放时,新政权尚未建立,上级委派的党政干部还未到达。12月6日,为维护地方稳定、保障解放军军需供应、保护文件档案和财产等,川东区巴县行政专员公署专员韩明会同地方党组织同志等成立了临时的巴县人民解放委员会。

12月17日,西南服务团巴县中队先遣队员在马王坪同地方党组织同志胜利会师,正式宣布成立巴县人民政府。会师大会上,赵孝庭兴奋地说:“同志们,大西南解放了,巴县解放了,这是一桩大喜事!我们要共同来接管巴县旧政权,建立新政权。我们今后的任务繁重而艰巨,这要靠全体党员带领广大群众共同去完成!”

12月20日,县委召开接管大会,宣布开始接管旧政权,成立了巴县接管委员会。按照“原封不动、系统接管、暂不打乱、逐步改造”的接管原则,接管委员会分设政务、财经、公安、文教卫生四个接管小组。巴县中队和地方党组织同志按照分工,分头负责接管工作。

12月21日至27日,全县十个区党政机构相继建立。26日,巴县人民解放委员会向巴县人民政府移交工作。当月底,巴县接管委员会接管了原巴县伪政府,原巴县伪政府县长杨思慈移交档案资料126卷。

由于正确贯彻执行党的接管方针与政策,在广大人民群众的积极支持和配合下,不到一个月,巴县中队和地方党组织同志便顺利完成接管工作。

征粮剿匪为人民

巴县解放之初,百废待兴。接管旧政权,巩固新生的人民政权,建立稳定的社会经济秩序,成为考验中国共产党执政能力的头等大事。而粮食是巩固人民政权、稳定社会秩序、安定民心之本。当时,全县接管的粮食仅有大米37万斤、稻谷473斤、杂粮560斤。这对于军需民用来说如同杯水车薪,征粮工作迫在眉睫。

1950年1月,根据中共璧山地委《关于征粮工作的指示》,巴县县委成立了巴县征粮委员会。全县组织了840人的征粮队,川东区党委和地委又派来干部364人,征粮工作在全县迅速开展。时任五区区委副书记、区长张洪涛回忆:“上级分配给区的征粮任务是一千万斤,任务艰巨,必须完成。我们初到新区,没有群众基础,甚至群众见了我们还害怕,地下党的同志大都是教育界的,说的话群众还不完全相信。西南服务团先后到区的人也只有五六个,上级再三强调征粮的重要性,没有粮食,建立的新政权就不能巩固。军队要打仗,城市人口多,没有粮食不行。”

“接管巴县伪政府后,我和吴书俭、高万顺分到一区(鱼洞)工作,吴书俭任区指导员,高万顺任区长,我任农会主任。当时的征粮政策是粮多多借、粮少少借、缺粮政府救济。为做好征粮工作,我们白天召开群众大会,进行宣传动员,晚上走村串户,跟群众讲形势、政策和道理,积极发动群众。”现年102岁的西南服务团巴南区团史研究会顾问国存海,是这段历史的参与者、见证者。

然而,就在征粮工作轰轰烈烈开展之时,毗邻的涪陵、南川、江津等地发生大股土匪暴动。部分土匪窜到巴县,与县内暗藏的国民党残匪特务勾结,利用征收公粮一事,打着“抗粮反共”“专打外来穿黄军装的干部,不打本地干部”等口号,蒙蔽裹胁部分群众,组织起“中国人民救民军第二总队”“反共保民军第九路军”“神兵师”等乌合之众,发动有计划、有组织的土匪暴乱。尤以二区(白市驿)、七区(姜家)和八区(接龙)最为猖獗。

据不完全统计,截至1950年3月,全县被土匪占领和干扰的乡镇达35个,公粮被抢105万余公斤,被杀害的干部、队员等达80余人,严重危及新生人民政权和人民群众生命财产安全。当月,巴县县委、县政府成立巴县剿匪指挥部。在县委统一领导下,组织了1000余人的剿匪战斗力量。

为巩固政权、保障供需,西南服务团巴县中队的队员们边剿匪边征粮。他们冒着随时被土匪袭击的危险,克服语言不通、交通不便的障碍,跋山涉水宣传征粮政策,积极组织发动贫雇农和青年学生参加征粮工作。短短几个月时间,就征集到8588万斤粮食,出色地完成了征粮任务。

1950年9月,全县各区匪患基本被肃清。在血与火的征粮剿匪斗争中,巴县共牺牲解放军战士、地方干部及革命群众43人。他们是人民的英雄,将被永远铭记。

如今,75年过去了,西南服务团巴县中队队员们多已离世,健在者也已满头银丝。西南服务团巴县中队是基层政权建设的拓荒者,也是社会主义事业的建设者,他们扎根巴县,为解放和建设巴县立下了不朽功勋。

作者单位:中共重庆市巴南区委党史研究室

编辑/胡婷