父亲用相机记录历史

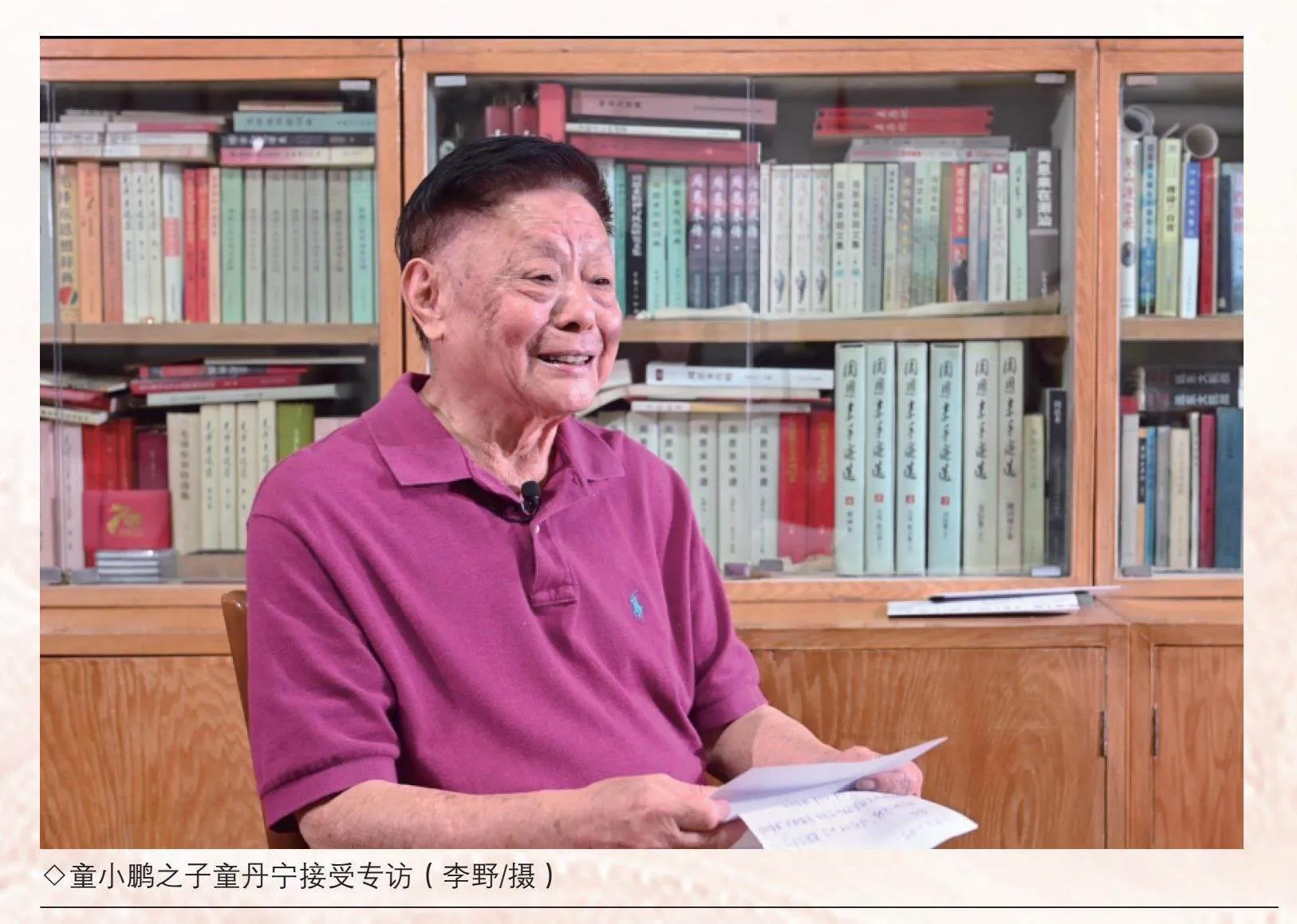

“敬爱的童小鹏爷爷,您好!每当我拿起相机,就会不禁想到您——一位用照片书写历史的摄影人……”9月12日,耄耋之年的童丹宁正在看一封来自重庆的、写给他父亲童小鹏的信件。

“我收到任源禾小同学写给父亲的信,感到很亲切。照相机的故事让我们有缘相识,重要的历史定格和他现在的故事,是一脉相通的。”童丹宁读完信件,一边述说,一边起身往门后的柜子里寻找着什么。

用相机见证历史、保存历史

门后的柜子里,整整齐齐摞着数十本相册,一张张黑白相片被固定在黑封黑底的相册上,照片之间还细心地贴着白色油纸以防粘连。

“看,这张是老爸在云阳拍摄的红军《抗日动员大会》。”童丹宁打开相册,向记者讲述父亲童小鹏摄影作品背后的故事。

作为“红色摄影师”,童小鹏在革命生涯中拍摄的数千张照片,成为中国人民革命斗争的重要历史见证。

童小鹏1914年出生于福建长汀童坊乡,16岁参加革命,并加入中国共产党。他一生爱好摄影,1937年开始用120相机在西安、延安等地为毛泽东、周恩来、叶剑英等人拍摄照片。

1941年,童小鹏在南方局工作时,经董必武批准,花了500元法币购得一台135旧徕卡相机。这部相机伴随童小鹏辗转各地,从重庆到陕北,从西柏坡到北京,记录下了他亲历的革命岁月。

童小鹏称自己是“摄影游击队员”,在当时紧张的政治环境中,他用这部135相机记录了周恩来、董必武等领导人为促进抗日民族统一战线、联合各方力量团结抗日所进行的一系列活动,也通过镜头揭露了国民党顽固派利用其执政地位监视和限制我党活动、封锁电台、围攻残杀抗日将士,企图消灭中共抗日武装力量、破坏抗日民族统一战线的事实。

“1948年秋,父亲去西柏坡毛主席住地送电报,看到主席正坐在躺椅上抽烟,神情非常放松,立刻抓拍了一张照片。之后主席正正身体,扔掉手中的烟头,脸侧向正前方,很配合地又拍了一张。”童丹宁家的客厅里,挂着后面拍的竖版照片。

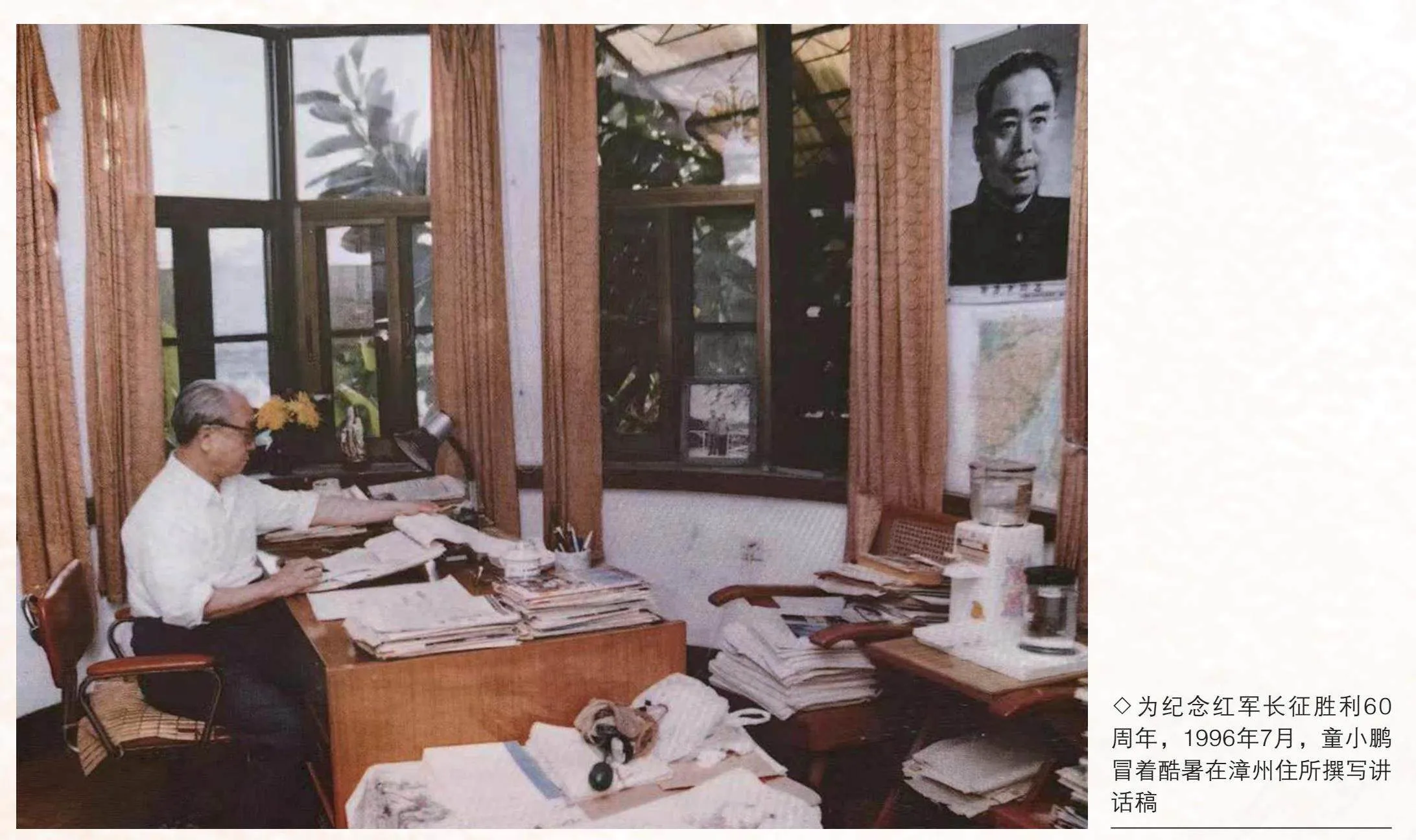

童小鹏用相机见证历史、保存历史,有个人摄影集《第二次国共合作》《历史的脚印——童小鹏摄影资料选集》和回忆录《风雨四十年》等。1978年,他将这台见证无数历史时刻的135旧徕卡相机捐赠给重庆红岩革命纪念馆。

传承乐观精神和“八互”家风

童小鹏除了照片拍得好,还有一个响当当的名号——“鸡鸭行长”。抗日战争时期,八路军重庆办事处设在红岩村,条件十分艰苦。童小鹏当时是南方局秘书处负责人兼机要科科长,负责的电台、机要、抄写3个科都在红岩村办事处三楼。由于第三层的窗户都开在屋顶上,从外面远远看去就像一个个鸡笼,所以南方局的同志们都开玩笑说三楼是“鸡鸭行”,并打趣地称呼童小鹏为“鸡鸭行长”。对于“鸡鸭行长”的称呼,童小鹏没有生气,在那种紧张的战争环境中,他和同志们都充满着革命乐观主义精神。

童小鹏不仅在革命工作中具有乐观主义精神,在生活中还身体力行地践行着“八互”,即“互爱、互敬、互勉、互慰、互信、互助、互让、互谅”。童丹宁说,“八互”是父亲与母亲朱紫非在红岩村结婚时,邓颖超同志所致的贺词,这个贺词一直影响着他们。

“父母乐观积极向上的精神和践行‘八互’的生活作风成为我们的家风传承。”童丹宁说,他也一直遵守着父亲勤俭、刻苦的生活作风,东西不坏、不破就不扔,父亲用了几十年的放大镜,仍然摆放在他的书桌上。

编辑/娄媛媛