父亲一生践行“吃饭决不能铺张”准则

董必武是中国共产党的创始人之一,为中国革命和建设事业呕心沥血。他始终发扬中国共产党人艰苦奋斗、廉洁自律的光荣传统,为后辈们树立了光辉榜样。

对一粒米、一张纸都非常珍惜

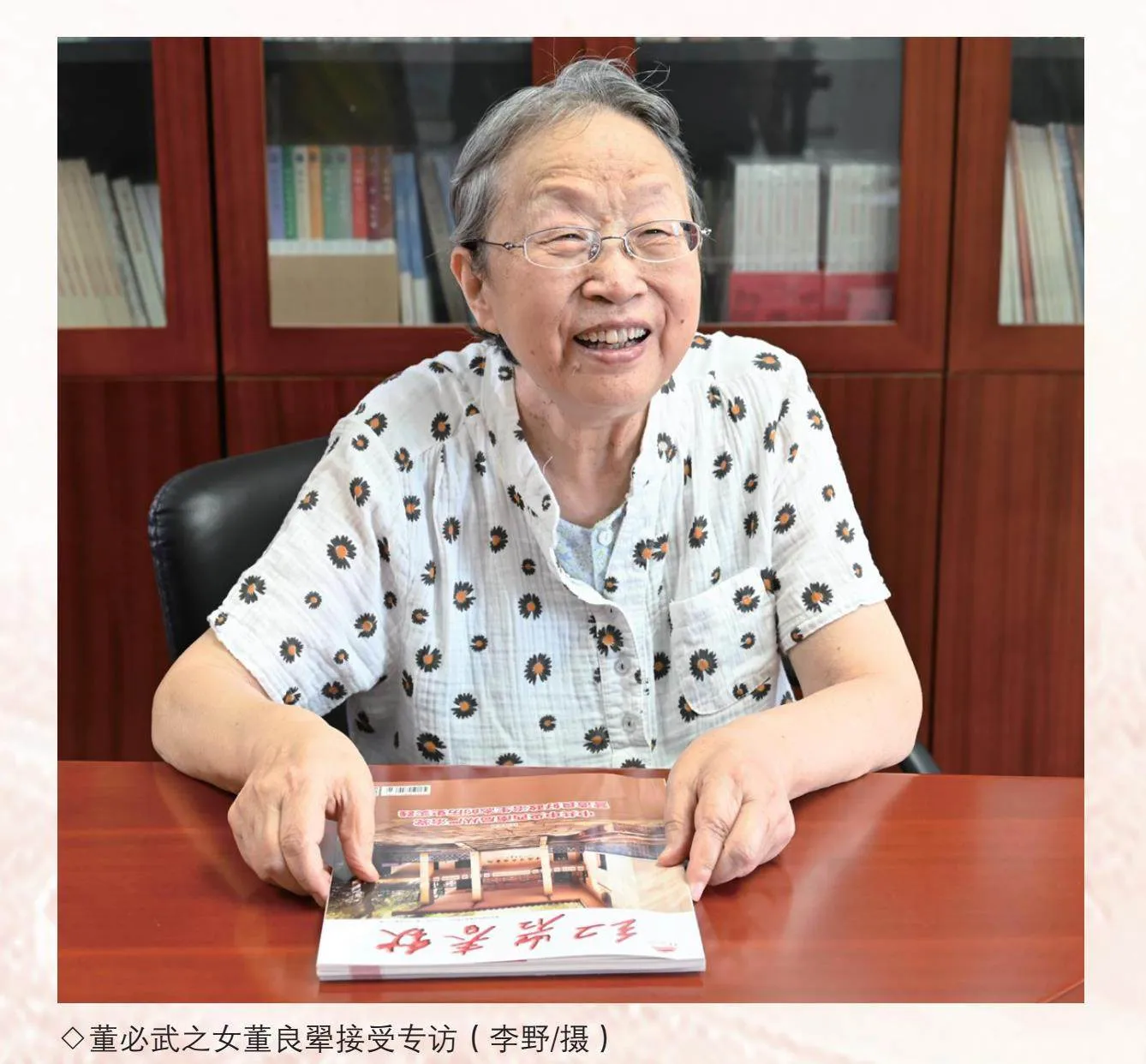

董必武一生都在践行“吃饭决不能铺张”的准则,对一粒米、一张纸都非常珍惜。他的女儿董良翚回忆,父亲吃完饭的碗总是很干净,不会有一粒饭粒粘在碗上。“每当有饭粒掉到桌子上,爸爸就会用手捡起来,抿进嘴里吃掉。”几十年过去了,董良翚一看到桌子上有饭粒,脑海中就会浮现父亲捡饭粒吃的画面。

上中学时,董良翚的早饭是用前一晚的剩饭做的蛋炒饭。当时,同学间流行带烤红薯去学堂当早饭。一天,董良翚央求母亲,她也想试试。虽然烤红薯要两毛多,有点贵,但母亲还是答应了她的请求。于是,她心满意足地吃到了烤红薯。

回到家后,母亲和董良翚讨论起早饭的问题。母亲对她说:“剩饭不能倒掉,早上吃蛋炒饭解决了家里的剩饭问题,而且鸡蛋里的营养也够你长身体。如果你每天要花两三毛钱买红薯,一个月下来得花多少钱?这不仅仅是一顿饭的问题。”

董必武听到她们的谈话后,语重心长地说:“以前我在老家时,蛋炒饭只有在春节才能吃到,而且只有爷爷、爸爸和叔叔三个人才能吃到,因为这三个人是赚银子的,其余人则吃稀饭。不过节时,一家人只有更稀的稀饭。”他接着问董良翚:“所以你还觉得不满足?”

听完父亲的讲述,董良翚沉默了。她想长辈尚且如此,自己确实应当知足。多年后,董良翚仍牢记父亲这番教导。

董必武一生秉持艰苦朴素的美德,时常规范家人的言行,对自己更是严格要求。

在红岩革命纪念馆二楼的展厅里,陈列着一件双排扣咖啡色的大衣。这件大衣是1945年董必武为参加在美国举行的联合国宪章制宪会议,在重庆购置的。它陪伴董必武整整30年,见证了很多重要时刻,如1947年3月国共关系完全破裂后,董必武身穿这件大衣、腰缠党的经费返回延安。

董必武题写过这样一句话:“民生在勤,勤则不匮。性习于俭,俭以养廉。”这既是他简朴生活的写照,也是他一生清廉为政的工作写真。

要求子女做的 自己一定做到

无论在革命战争年代还是在和平建设时期,董必武总是时时处处严以律己、廉洁奉公。

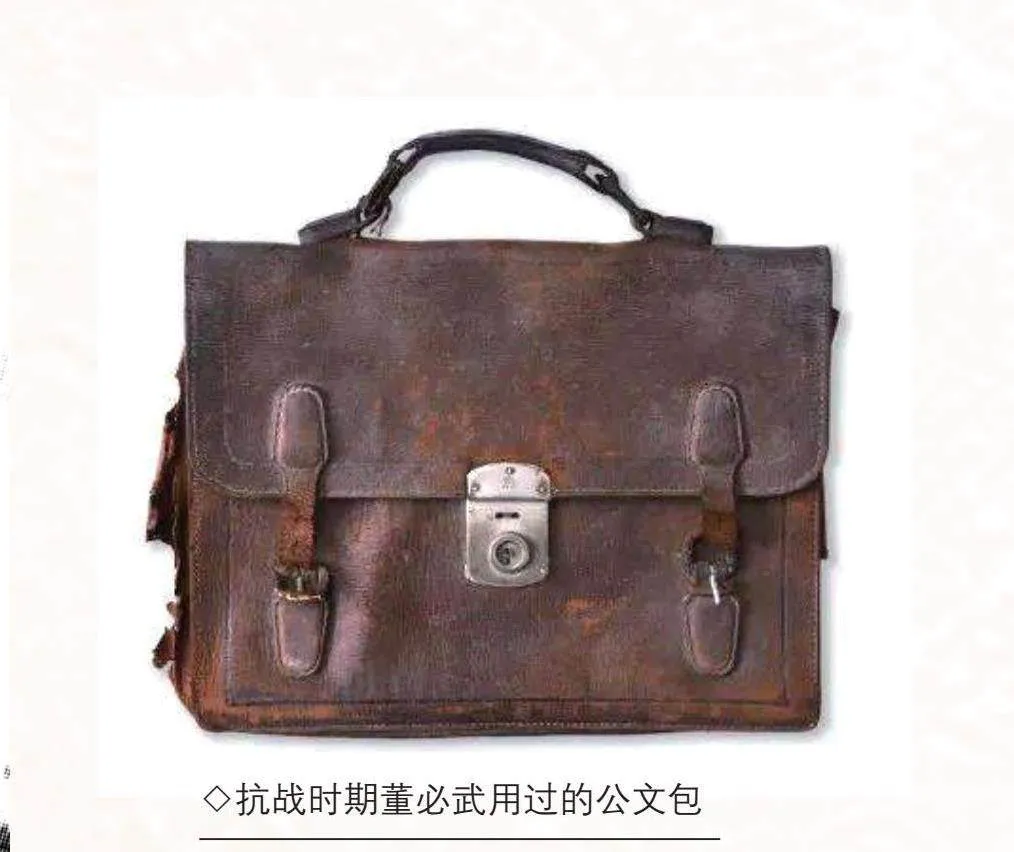

1939年1月,董必武任中共中央南方局常委、统战工作委员会书记。南方局是中央派驻重庆的秘密机构,驻八路军重庆办事处内,董必武还负责掌管办事处机关财务开支。一次月底结算伙食费时,账目上有六毛钱的开支平不了。董必武深为自责,对身边的同志说:“我们党的经费来得不容易,每分每厘都是同志们用血汗甚至生命换来的,我们只有精打细算的责任,没有浪费铺张的权力。”之后,他不仅在机关大会上作了检查,还亲自给党中央写了检讨信。

1985年10月,邓颖超重返重庆,会见抗战时期在红岩村工作过的部分老同志,大家共同回忆了这件往事。

董必武虽然长期身居高位,但他从不搞特殊,始终严格要求自己和子女。他以身作则,对三个子女的学习、思想、道德、作风等方面要求都很高。

“我觉得爸爸跟我们相处,他最重要的品质就是身体力行,他让我们做的,他自己就一定做到。”董良翚回忆,上中学时,父亲让他们学习列宁的《青年团的任务》,并带头抄写。“我没有抄完,爸爸却抄完了。”董必武去世后,董良翚清理遗物时,看见了那本用毛笔小楷抄写的《青年团的任务》。

董必武一生以“甘为民仆耻为官”自勉,以甘于奉献的革命精神,践行初心使命,为党和人民的事业矢志不渝、艰苦奋斗,全心全意为党建功,为国立业,为民造福。

编辑/王尧