基于核心素养的小学数学教学探究

摘 要:本文以核心素养导向的教学实践探究为目标,根据人教版《分数的初步认识》的教学内容设计了本节课的教学方案,通过教学实践,引导学生直观感受分数的含义并学会比较分数大小,增强学生的数感.

关键词:小学数学;数学核心素养;教学设计

根据《义务教育数学课程标准(2022年版)》的要求,人教版《义务教育教科书数学

三年级上册》中《分数的初步认识》单元教学设计应将数学核心素养思想渗透于教学活动的各个环节.《分数的初步认识》是“数与代数”领域中的一个重要单元.在这一单元中,学生需要理解并掌握分数的概念、分数的大小比较、分数的应用等知识,此外,还需掌握一些重要的学习方法,如数形结合、归纳总结、逻辑推理等.

1 “几分之一”教学设计

1.1 情境创设,引入新知识

教师通过PPT展示图片,引入问题情境.在这个阳光明媚的季节里,许多同学都选择前往公园进行春游,同时带了一些物品.他们将这些东西摆放在桌子上,现在让我们一起来看看他们携带了哪些物品.想一想怎么来分这些物品最公平.

教师鼓励学生相互讨论,并在学生探讨的过程中,引入平均分和“一半”.

【设计意图】用春游情境来激发学生的探究欲,创造学生参与活动的机会.让全体学生观察图片并发现其中的问题,以提升学生的观察力.在观察问题的过程中,学生意识到整数已经不能满足表示生活中物体数量的需要,从而产生强烈的认知冲突,形成问题意识,进而激发进一步学习分数的动机.

1.2 教师引导,探究新知识

1.2.1 认识二分之一

教师请学生上讲台,写下自己对“一半”的表达方式,随后教师将学生对“一半”的表达方式进行总结.教师明确指出数学中“一半”的表示方式为12,读作二分之一,写作12.教师引导全班学生通过看、读和写的方式,加深对二分之一的理解.

教师先拿出课前准备好的纸张,让学生动手折出它的12,并邀请部分学生上台演示折叠方法.然后,教师询问,折成不均等的两部分,是否能用来表示12.最后,教师引导学生归纳总结,将一个物体分成两份,必须平均,那么其中一份才是12.

【设计意图】教师指出“一半”可以用分数表示,让学生感受到数字也是一种语言,文字和数字可以相互转化,这不仅增强学生对数学信息的敏感度,而且能培养学生的数感.[1]

1.2.2 认识几分之一

教师利用PPT演示将月饼平均分为三份,让学生观察,并提出问题,若将月饼平均分为三份,每份月饼占该月饼的几分之几?

学生拿出准备好的纸张,依据折叠12的方法,试着折叠出13,并将13写在纸上.教师提问,你们已经掌握了折13的方法,并能正确读写13,那你们知道13中的1、3和中间的横线在分数中的名称和意义吗?随后让学生相互讨论,并根据折叠的图形猜测它们在分数中的名称和代表的意义.

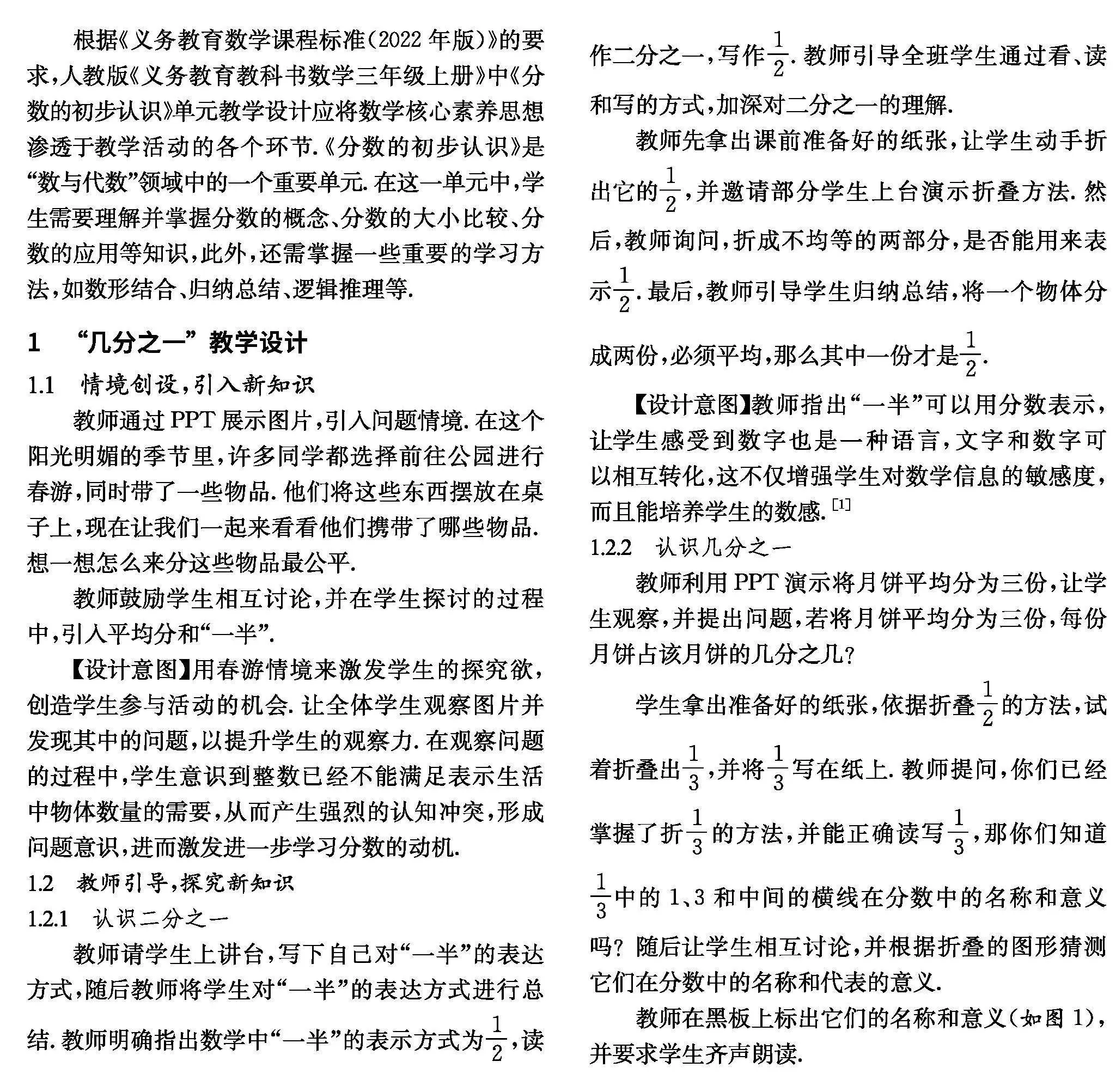

教师在黑板上标出它们的名称和意义(如图1),并要求学生齐声朗读.

图1

教师先根据折叠12和13的经验,让学生相互讨论折叠14和15的方法,并写出14和15的读法和写法. 然后,教师鼓励学生和同桌相互说出分子、分母和分数表示的含义.最后,教师总结归纳出类似于12、13、14、15等这样形式的数叫作分数.

【设计意图】教师指导学生的读、写以及实践操作等活动,目的是激发学生各种感官协同活动,加强学生对分数的记忆和理解.[2]通过在黑板上展示分数各部分所代表的含义,使学生能够明白量与数量之间的关系,以培养学生的代数思维.

1.2.3 几分之一大小比较

教师用PPT展示教材第91页的例题三,让学生比较分数12和14的大小.

教师指导学生总结出分子为1的分数大小比较算理,即在分数中,分子都为1时,分母越大,分数越小;分母越小,分数越大.

教师让学生再次观察PPT中的第二幅图,比较14和16的大小.

【设计意图】在课堂活动中,学生亲身参与问题的提出、分析、操作、验证等过程.在此过程中,通过折12、14和16三个分数,培养学生的动手操作能力.同时,通过学生间的交流,讨论“为什么分子相同,分母越大分数越小”,培养学生的合作交流能力.此外,学生通过观察12、14和16三个分数,发现它们分母不同,得出12>14>16,这有助于培养他们的推理、概括能力以及类比意识.

1.3 课题练习,巩固新知识

课上教师让学生仔细观察教室里哪些物品可以用分数表示.例如,教室有四扇窗,其中一扇窗涂有颜色,请问涂色窗户的数量占总窗户数量的多少?

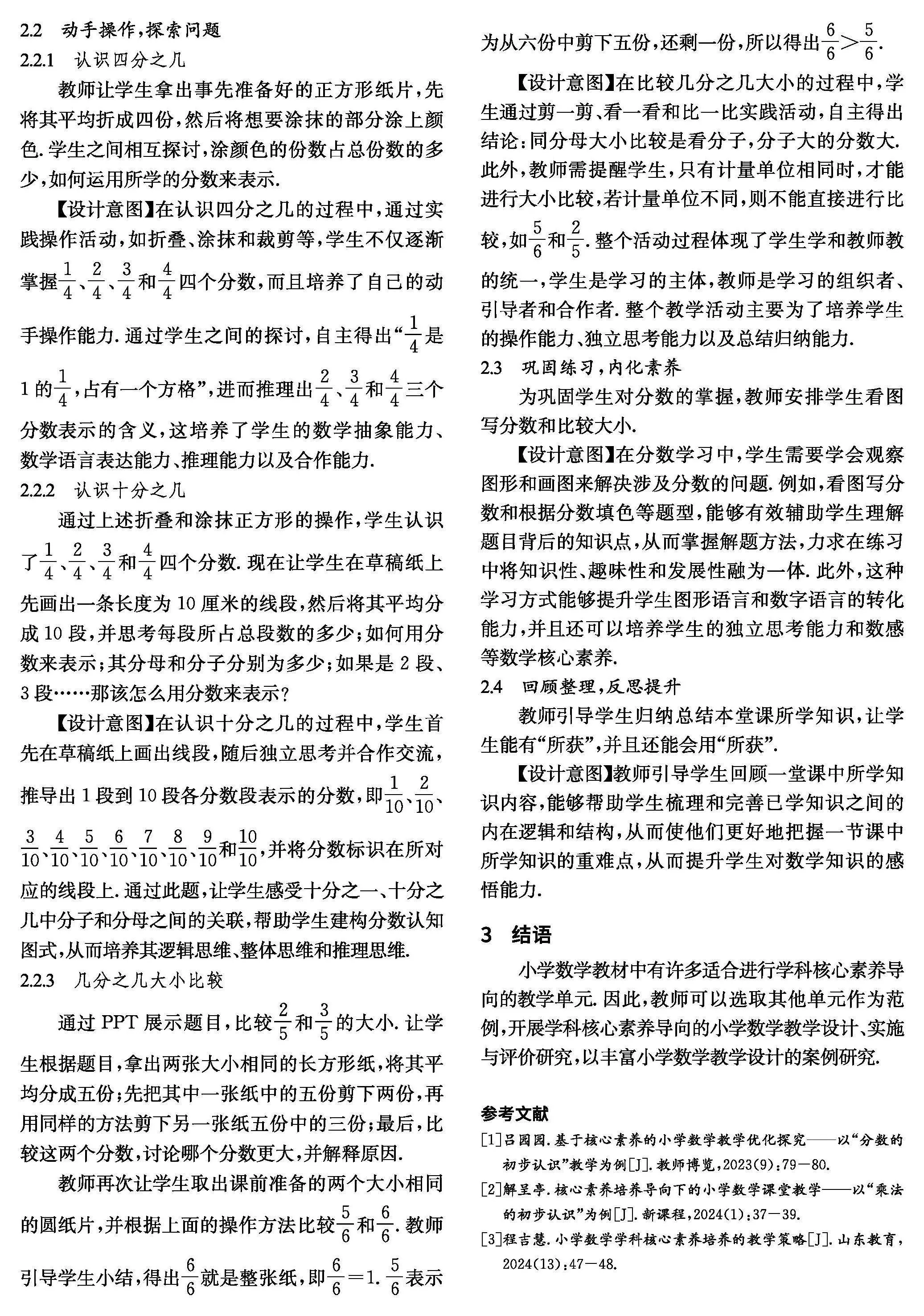

课后习题分为掌握基础知识和提升能力两种练习题.基础知识可以分为看图写分数和比较分数大小两种类型,如下例1、例2.学生在看图写分数和比较分数大小的过程中,不仅要能写、能读,还要能说出解题方法和理由.[3]

例1 图2中各图形涂色部分能用分数表示吗?能的在括号里填上合适的分数,不能的在括号里画“”.

图2

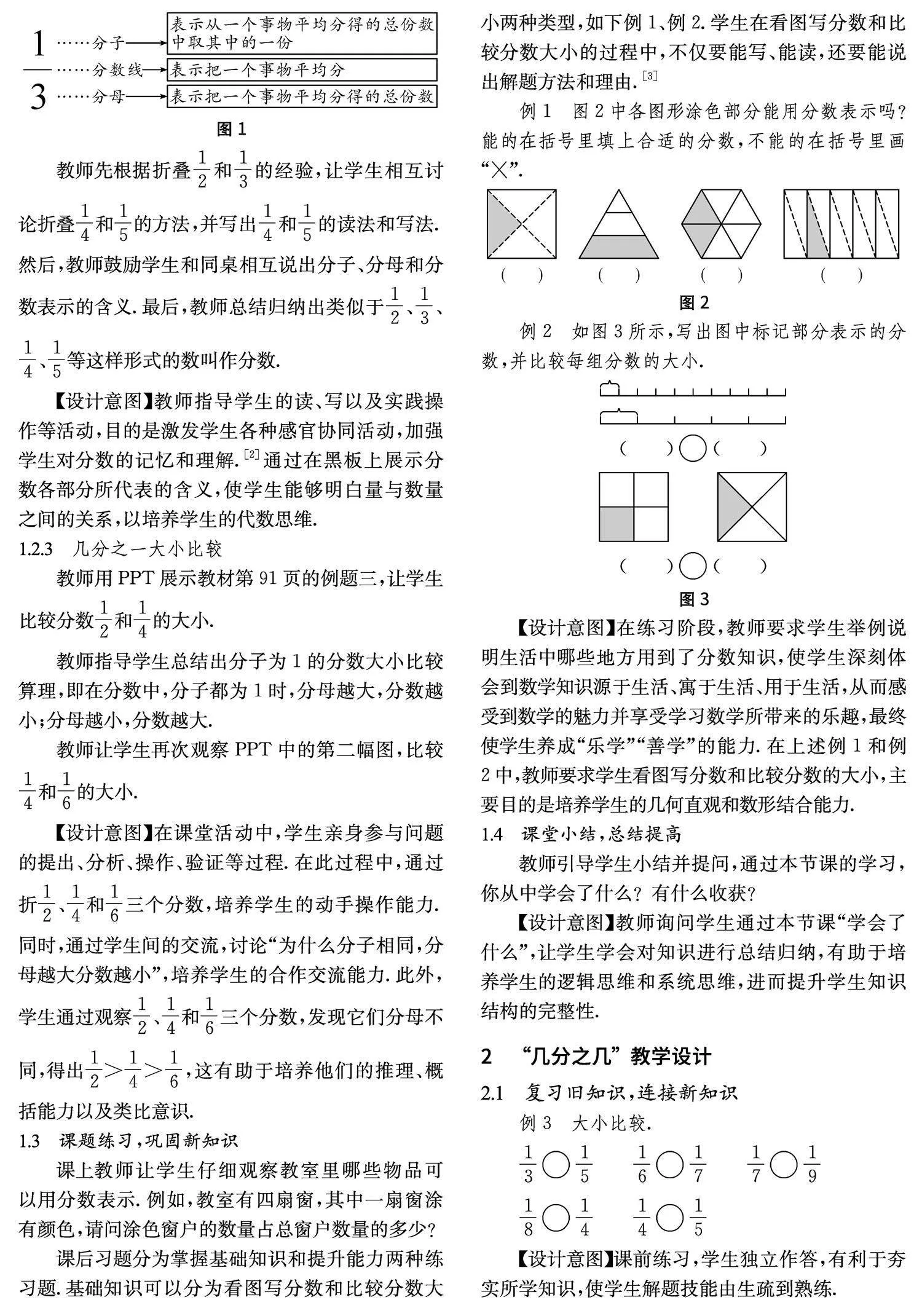

例2 如图3所示,写出图中标记部分表示的分数,并比较每组分数的大小.

( )( )

( )( )

图3

【设计意图】在练习阶段,教师要求学生举例说明生活中哪些地方用到了分数知识,使学生深刻体会到数学知识源于生活、寓于生活、用于生活,从而感受到数学的魅力并享受学习数学所带来的乐趣,最终使学生养成“乐学”“善学”的能力.在上述例1和例2中,教师要求学生看图写分数和比较分数的大小,主要目的是培养学生的几何直观和数形结合能力.

1.4 课堂小结,总结提高

教师引导学生小结并提问,通过本节课的学习,你从中学会了什么?有什么收获?

【设计意图】教师询问学生通过本节课“学会了什么”,让学生学会对知识进行总结归纳,有助于培养学生的逻辑思维和系统思维,进而提升学生知识结构的完整性.

2 “几分之几”教学设计

2.1 复习旧知识,连接新知识

例3 大小比较.

1315 1617 1719

1814 1415

【设计意图】课前练习,学生独立作答,有利于夯实所学知识,使学生解题技能由生疏到熟练.

2.2 动手操作,探索问题

2.2.1 认识四分之几

教师让学生拿出事先准备好的正方形纸片,先将其平均折成四份,然后将想要涂抹的部分涂上颜色.学生之间相互探讨,涂颜色的份数占总份数的多少,如何运用所学的分数来表示.

【设计意图】在认识四分之几的过程中,通过实践操作活动,如折叠、涂抹和裁剪等,学生不仅逐渐掌握14、24、34和44四个分数,而且培养了自己的动手操作能力.通过学生之间的探讨,自主得出“14是1的14,占有一个方格”,进而推理出24、34和44三个分数表示的含义,这培养了学生的数学抽象能力、数学语言表达能力、推理能力以及合作能力.

2.2.2 认识十分之几

通过上述折叠和涂抹正方形的操作,学生认识了14、24、34和44四个分数.现在让学生在草稿纸上先画出一条长度为10厘米的线段,然后将其平均分成10段,并思考每段所占总段数的多少;如何用分数来表示;其分母和分子分别为多少;如果是2段、3段……那该怎么用分数来表示?

【设计意图】在认识十分之几的过程中,学生首先在草稿纸上画出线段,随后独立思考并合作交流,推导出1段到10段各分数段表示的分数,即110、210、310、410、510、610、710、810、910和1010,并将分数标识在所对应的线段上.通过此题,让学生感受十分之一、十分之几中分子和分母之间的关联,帮助学生建构分数认知图式,从而培养其逻辑思维、整体思维和推理思维.

2.2.3 几分之几大小比较

通过PPT展示题目,比较25和35的大小.让学生根据题目,拿出两张大小相同的长方形纸,将其平均分成五份;先把其中一张纸中的五份剪下两份,再用同样的方法剪下另一张纸五份中的三份;最后,比较这两个分数,讨论哪个分数更大,并解释原因.

教师再次让学生取出课前准备的两个大小相同的圆纸片,并根据上面的操作方法比较56和66.教师引导学生小结,得出66就是整张纸,即66=1.56表示为从六份中剪下五份,还剩一份,所以得出66>56.

【设计意图】在比较几分之几大小的过程中,学生通过剪一剪、看一看和比一比实践活动,自主得出结论:同分母大小比较是看分子,分子大的分数大.此外,教师需提醒学生,只有计量单位相同时,才能进行大小比较,若计量单位不同,则不能直接进行比较,如56和25.整个活动过程体现了学生学和教师教的统一,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者和合作者.整个教学活动主要为了培养学生的操作能力、独立思考能力以及总结归纳能力.

2.3 巩固练习,内化素养

为巩固学生对分数的掌握,教师安排学生看图写分数和比较大小.

【设计意图】在分数学习中,学生需要学会观察图形和画图来解决涉及分数的问题.例如,看图写分数和根据分数填色等题型,能够有效辅助学生理解题目背后的知识点,从而掌握解题方法,力求在练习中将知识性、趣味性和发展性融为一体.此外,这种学习方式能够提升学生图形语言和数字语言的转化能力,并且还可以培养学生的独立思考能力和数感等数学核心素养.

2.4 回顾整理,反思提升

教师引导学生归纳总结本堂课所学知识,让学生能有“所获”,并且还能会用“所获”.

【设计意图】教师引导学生回顾一堂课中所学知识内容,能够帮助学生梳理和完善已学知识之间的内在逻辑和结构,从而使他们更好地把握一节课中所学知识的重难点,从而提升学生对数学知识的感悟能力.

3 结语

小学数学教材中有许多适合进行学科核心素养导向的教学单元.因此,教师可以选取其他单元作为范例,开展学科核心素养导向的小学数学教学设计、实施与评价研究,以丰富小学数学教学设计的案例研究.

参考文献

[1]吕园园.基于核心素养的小学数学教学优化探究——以“分数的初步认识”教学为例[J].教师博览,2023(9):79-80.

[2]解呈亭.核心素养培养导向下的小学数学课堂教学——以“乘法的初步认识”为例[J].新课程,2024(1):37-39.

[3]程吉慧.小学数学学科核心素养培养的教学策略[J].山东教育,2024(13):47-48.