广播电视传输技术的优化策略

【摘要】广播电视传输技术是当今信息传播的重要载体,但在实际应用中面临着信号损耗和干扰、传输速率瓶颈、设备兼容性和标准化问题等诸多挑战。本文分析了广播电视传输技术现状,提出了优化广播电视传输技术的策略和建议。

【关键词】广播电视;传输技术;优化策略

中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2024.12.005

自模拟信号时代过渡到数字信号时代,广播电视传输技术经历了从模拟到数字、从标清到高清、从单向到互动,广播电视传输技术的历次升级不仅提升了信号质量,也丰富了用户的收视体验。然而,面对互联网技术的高速发展和消费者需求的不断变化,现有的广播电视传输技术仍存在诸多亟待解决的问题。因此,本文探讨了当前广播电视传输技术的主要形式及其存在的问题,并提出了相应的优化策略。

1. 当前主流广播电视传输技术

1.1 卫星传输

卫星广播电视传输是利用地球静止轨道卫星,通过上行链路将电视信号发送到卫星,卫星再将信号通过下行发射到地球上的接收设备。这种技术突破了地面传输的局限性,能够实现全球覆盖。卫星电视系统一般包括地面上行站、卫星和接收设备等。上行站负责将电视节目信号发送到卫星,卫星经过转发放大后再向地球表面发射。用户使用指向卫星的天线和接收设备即可接收卫星传输的节目。卫星传输具有覆盖范围广、传输质量稳定、节目选择多等优势,但也存在成本高、对天气敏感等缺点。

1.2 有线传输

有线电视系统是利用同轴电缆或光纤电缆将电视信号从节目源传输到用户家中的接收设备。有线电视系统通常由节目源、干线网络、支线网络和用户终端设备四部分组成。节目源负责节目内容的采集和传送,干线网络负责主干传输,支线网络则负责向用户终端配送。用户使用有线电视接收设备即可收看节目。有线电视具有传输质量好、节目选择多、互动功能强等优势,但也存在铺设成本高、覆盖范围受限等缺点。

1.3 地面无线传输

地面无线电视广播利用VHF和UHF频段的无线电波,从地面发射塔将电视信号传输到用户家中的天线接收设备。地面无线电视系统包括节目源、编码调制设备、发射设备和用户接收设备等。电视信号经过编码调制后由发射设备通过天线辐射到空间,用户使用指向发射塔的天线即可接收。地面无线电视传输成本相对较低,覆盖范围大,但是传输质量受地形和气候等因素影响较大,节目选择也较有限。

1.4 互联网传输

当前,互联网已经成为广播电视节目传输的又一重要方式。互联网电视(IPTV)利用基于IP网络的传输技术,通过宽带接入网将节目内容传输至用户端。IPTV系统一般由头端系统、传输网络和用户接入设备三个部分组成。头端系统负责节目的采集、编码、加密等处理,传输网络则利用IP网络将处理后的节目信号传输至用户。用户通过宽带接入网和专用的机顶盒等终端设备即可收看IPTV节目。根据赛迪顾问数据,2023年我国IPTV用户规模已达到3.8亿,占比超过60%[1]。互联网电视传输具有内容丰富、互动性强、传输质量可控等优势。首先,IPTV能够整合互联网上各种视频内容,为用户提供海量的节目选择。其次,IPTV支持点播、视频会议等互动功能,用户可以自主控制观看体验。最后,IPTV采用专线传输,能够提供高清、流畅的视频体验,相比传统有线电视,质量更加稳定。但IPTV也面临着网络安全、版权管理等挑战,未来仍需进一步完善。

2. 广播电视传输技术存在的问题

2.1 信号传输过程中的损耗与干扰

在广播电视传输过程中,信号容易受到各种因素的影响而产生损耗和干扰。卫星传输信号穿越大气层时,会受到云层、雨雪等天气因素的衰减,以及电离层和太阳辐射的干扰。地面无线传输信号则可能遭遇地形、建筑物等障碍物遮挡,引发信号衰减和多路径效应。即使是有线传输,信号在经过电缆和接头时也会产生一定的损耗。这些信号损耗和干扰会造成画面模糊、声音失真等传输质量问题。要解决这一问题,需要采用更高性能的传输设备和先进的调制编码技术,提高抗干扰能力。

2.2 传输速率的限制与瓶颈

随着视频画质不断提升,对传输带宽的需求也日益增大。但现有的广播电视传输技术在速率方面普遍存在瓶颈。卫星传输虽然覆盖广,但每个应答机的带宽通常只有36~72 Mbps。地面无线电视一般在8~24 Mbps。即使是有线传输,现有的同轴电缆和光纤也很难满足4K乃至8K视频的高带宽需求。这种带宽瓶颈限制了广播电视局更高清晰度和交互性的发展。要解决这一问题,需要继续提升传输设备的性能,采用更先进的编码压缩技术,同时推动5G、6G等新一代通信技术在广电领域的应用。

2.3 设备兼容性与标准化问题

广播电视传输涉及大量的设备和系统,如摄像机、编码器、发射机、接收机等。若这些设备缺乏良好的互操作性和标准化,则难以实现无缝对接和互联互通。不同制造商的设备可能存在接口不兼容、传输协议不统一等问题。这一问题主要源于广播电视行业技术发展较早,经历了长期的技术演进。早期各厂商为了获得市场优势,往往采用自家的专有技术和标准,导致设备之间缺乏统一的对接机制。即使后来行业内逐步制定了一些通用标准,但由于历史遗留问题,不同设备之间仍然存在兼容性障碍。这不仅增加了系统集成的复杂度,也限制了用户的选择。用户在升级或扩展广播电视系统时,往往受制于设备之间的兼容性问题,只能被迫采用同一品牌的设备,缺乏灵活性。

2.4 安全性与稳定性隐患

广播电视传输系统作为国家重要的信息基础设施,其安全性和稳定性显得尤为关键。但现实中,这一领域仍然存在一些隐患和问题有待解决。首先,在安全性方面,广播电视传输系统可能面临黑客攻击、病毒破坏等网络安全风险。一旦系统遭到入侵或破坏,就可能造成节目中断、信号失真等严重后果,危及国家信息安全。而随着互联网技术在广播电视领域的广泛应用,网络安全问题愈加凸显。其次,在稳定性方面,广播电视传输系统也存在一些潜在隐患。例如,极端天气条件下,卫星传输可能受到信号干扰和中断;地面无线传输容易受到环境因素的影响而出现信号衰减;即使是有线传输,电缆故障或设备故障也可能引发局部中断。这些问题都可能导致服务中断,影响广大观众的收视体验。

3. 广播电视传输技术的优化策略

3.1 信号增强与抗干扰技术

广播电视传输过程中的信号损耗和干扰问题一直是业界关注的重点。为了提高传输质量和可靠性,业界已经开发出多种有效的信号增强和抗干扰技术。在地面无线传输中,业界采用多种技术手段来应对信号衰落和多径干扰。其中,空间分集技术利用多个接收天线,通过对接收信号进行组合处理,从而有效抑制多径干扰。而OFDM调制技术则可以将信道划分为多个相互正交的子载波,提高对抗频率选择性衰落的能力。此外,智能天线技术通过动态调整天线指向,也能显著提升信号的覆盖质量。业界采取的对策包括:使用低损耗同轴电缆或光纤,优化电缆布线和接头设计,采用先进的纠错编码技术等。以光纤传输为例,业界已经开发出支持100Gbps及以上的high-speed optics技术,大幅降低了传输过程中的信号损耗。未来随着5G、6G等新一代通信技术的发展,这些优化策略还将进一步完善和升级,为用户提供更加稳定可靠的收视体验。

3.2 传输速率的提升与优化

随着视频分辨率不断提升,高清甚至超高清视频对传输带宽的需求也日益增大。为了满足这一需求,业界已经开发出多种技术手段来提升广播电视传输的速度和效率。首先,在编码压缩技术方面,业界不断推出更先进的视频编码标准。例如,HEVC(H.265)相比前一代H.264标准,在同等码率下可提供约50%的压缩效率提升。当前业界正在研发下一代AV1编码标准,预计其效率将比HEVC进一步提升20%左右。这些高效编码技术大幅降低了视频内容的带宽占用[2]。其次,在传输技术层面也取得了显著进展。卫星传输领域开发了支持更高调制方式的应答机,如65 Mbps的8 PSK 应答机[3]。此外,5G和未来6G等新一代通信技术也将为广播电视带来新的发展机遇。5G网络具备增强移动宽带(broadband)、超可靠低时延通信(URLLC)等特性,可为高清视频传输提供强大支撑。预计到2025年,5G网络将覆盖全国90%以上人口,届时IPTV用户规模有望超过4亿[4]。

3.3 设备兼容性与标准化推进

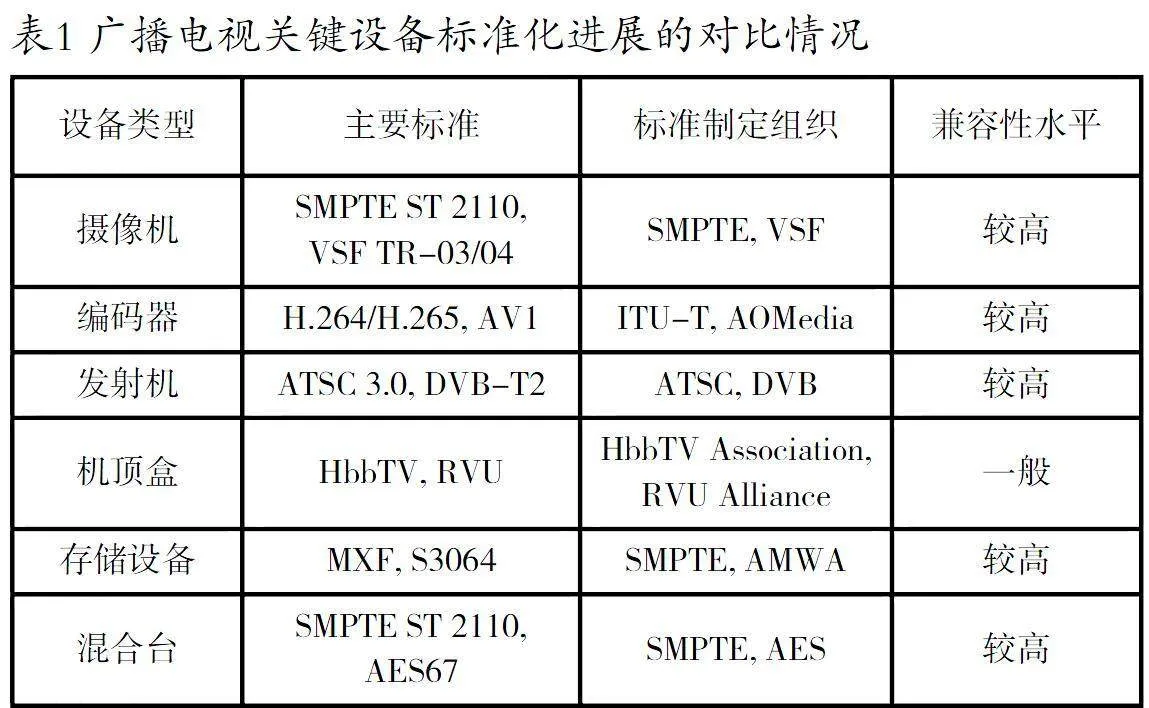

广播电视传输涉及大量设备和系统,如摄像机、编码器、发射机、接收机等。这些设备之间的互操作性和标准化问题一直困扰着行业。为了提升系统集成的灵活性和用户体验,业界正在采取多项措施来推进设备兼容性和标准化(如表1)。首先,行业内相关标准化组织正在持续完善关键技术标准。以ATSC为例,该组织不仅制定了ATSC 3.0地面广播电视标准,还陆续发布了视频编码、音频编码、传输协议等配套标准。通过建立统一的规范,可以确保不同厂商生产的设备在接口、信号格式等方面实现互通[5]。其次,设备制造商正在加强内部技术融合,主动追求产品间的协同性。一些领先厂商已经建立了基于行业标准的统一软硬件架构,实现了设备间的即插即用。比如索尼开发了IP Live Production生态系统,涵盖摄像机、编码器、混合台等设备,具备即时互联的能力。又如Grass Valley提出了基于SMPTE ST2110的IP视频解决方案,可与第三方设备无缝对接。这种跨品牌的深度融合,极大地提升了系统集成的便利性。除此之外,广播电视与其他领域如IT、通信等存在诸多交叉,因此需要建立更广泛的标准协调机制。以AIMS联盟为例,它汇集了广播电视、电影制作等行业的主要厂商,共同制定基于IP的开放标准,确保跨领域设备的互操作性。类似的协作模式有助于打造真正端到端兼容的传输生态。

3.4 安全性与稳定性的保障措施

目前,业界正在采取多方位的措施来确保系统的可靠运行。首先,在网络安全防护方面,广播电视运营商正在持续完善安全监测和预警体系,建立符合国家标准的安全防护机制。他们利用firewall、IPS等安全设备,构建起多层次的网络安全防护网络,有效防范黑客攻击、病毒入侵等网络安全风险。同时加强对系统软硬件漏洞的修补和更新,确保系统免受已知威胁的侵害。其次,在应急保障方面,运营商制定了完善的应急预案和演练机制。一旦系统遭遇自然灾害、设备故障等突发情况,他们可以迅速启动应急响应流程,采取备用传输链路切换、应急发射机启用等措施,最大程度保障服务的连续性。同时,加强关键设备的冗余备份,确保系统具有良好的抗灾能力。

4. 结束语

广播电视传输技术的优化是一个持续的过程,需要行业内各方通力合作,共同推进。从信号增强与抗干扰技术来看,业界正在不断研发更加先进的硬件设备和调制编码方案,大幅改善了传输质量和可靠性。而在传输速率提升方面,视频编码、高速光纤等技术的进步,为满足超高清视频和沉浸式体验的带宽需求提供了有力支撑。此外,设备兼容性和标准化的持续推进,也为构建端到端的统一传输生态奠定了基础。同时,针对安全性和稳定性隐患,广播电视行业正在采取全方位的保障措施,包括网络安全防护、应急预案完善、系统架构优化等。这些努力都旨在确保广播电视传输系统能够安全可靠地为用户提供优质服务。

参考文献:

[1]蒋云鹏.无线传输技术应用于广播电视实时监测系统设计[J].中国信息化,2024(02):44-45.

[2]吴彬,次旦央吉.5G通信在广播电视传输中的应用与优化[J].卫星电视与宽带多媒体,2024,21(03):19-21.

[3]袁小.广播电视工程技术架构与传输优化研究[J].家电维修,2024(02):10-12.

[4]马成俊.广播电视发射传输技术及其发展分析[J].电子技术,2024,53(01):329-331.

[5]卢亚莉.5G时代广播电视网络传输监管监测技术探析[J].西部广播电视,2023,44(24):229-232.

作者简介:张浩(1989—),男,贵州遵义人,助理工程师,研究方向:广播电视技术。