参苓白术散联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎患者的效果研究

【摘要】目的 探讨使用参苓白术散与美沙拉嗪联合治疗溃疡性结肠炎患者的有效性和安全性,以及对患者中医证候积分、炎症反应的影响,为临床治疗该疾病提供参考依据。方法 根据随机数字表法将连云港一四九医院2021年5月至2023年12月收治的83例溃疡性结肠炎患者分为两组,分别为常规组(41例,采用调节水和电解质平衡、合理饮食规划等基础方案+美沙拉嗪肠溶片治疗)和联合组(42例,在常规组治疗方案的基础上联合参苓白术散治疗)。两组患者均进行为期8周的治疗。观察对比治疗后两组患者临床疗效,治疗前后中医证候积分、各项促炎因子和抗炎因子水平,以及治疗期间乏力、皮疹、腹泻的发生情况。结果 联合组患者临床疗效高于常规组;与治疗前比,治疗后两组患者腹泻、腹痛、里急后重、血便、食欲状态积分及血清白细胞介素-17(IL-17)、白细胞介素-23(IL-23)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平均降低,联合组均较常规组更低,血清白细胞介素-10(IL-10)水平均升高,联合组较常规组更高(均P<0.05);两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。结论 参苓白术散与美沙拉嗪联合治疗溃疡性结肠炎可以提高患者临床治疗效果,改善患者临床症状,且有利于减轻炎症反应,整体安全性良好。

【关键词】溃疡性结肠炎 ; 参苓白术散 ; 美沙拉嗪 ; 炎症反应

【中图分类号】R574.62 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.18.0114.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.18.037

溃疡性结肠炎是一种炎症性肠道疾病,其可影响到整个结肠,但病灶通常从乙状结肠和直肠开始,向结肠的近端扩展。溃疡性结肠炎的确切病因尚不明确,但被认为是多因素、多基因相关的疾病,常见的症状包括腹泻、腹痛、黏液脓血便和里急后重。治疗方面,常见的药物包括柳氮磺胺吡啶、美沙拉嗪,以及可能需要配合使用的激素类药物,重症患者可能需要紧急手术治疗。此外,中医中药结合西药治疗也被认为是一种有效的治疗措施。美沙拉嗪可以在一定程度上抑制肠道炎症反应,其目前可作为治疗溃疡性结肠炎的代表性药物,但单纯使用西药往往只能控制症状,整体效果有局限性[1]。中医认为溃疡性结肠炎病机主要在于脾胃虚弱、湿热内阻、肝脾不和等,中医治疗应以清热利湿、疏肝健脾为主要原则[2]。参苓白术散主要由党参、薏苡仁、茯苓等药材组成,具有祛湿止泻、清肝补脾等功效,临床上可将其应用于脾虚湿蕴型溃疡性结肠炎患者的治疗中,可起到渗湿止泻、健脾益气的作用[3]。基于此,本研究选取83例溃疡性结肠炎患者,旨在分析参苓白术散与美沙拉嗪联合治疗的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 根据随机数字表法将连云港一四九医院2021年5月至2023年12月收治的83例溃疡性结肠炎患者分组,常规组(41例)患者中男性、女性分别为24例、17例;病变范围:广泛结肠、左半结肠、直肠分别为19例、12例、10例;年龄24~61岁,平均(46.34±2.85)岁。联合组(42例)患者中男性、女性分别为25例、17例;病变范围:广泛结肠、左半结肠、直肠分别为19例、14例、9例;年龄24~62岁,平均(46.27±2.79)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴西医符合《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)》[4]中溃疡性结肠炎的相关诊断标准,并经内镜与病理组织检查确诊为溃疡性结肠炎;⑵中医符合《溃疡性结肠炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[5]中的诊断标准,中医辨证为脾虚湿蕴证,主症:黏液脓血便、腹泻,次症:里急后重、食欲不振、发热消瘦、有齿痕,舌脉:舌质淡红、舌苔白腻,脉细弱或濡缓;⑶处于疾病活动期。排除标准:⑴溃疡性结肠炎严重程度为重度或处于缓解期;⑵出现结肠并发症(如肠癌、原发性硬化性胆管炎、肠梗阻);⑶治疗前2周接受过其他治疗;⑷对本研究中使用药物过敏;⑸合并精神障碍。本研究经连云港一四九医院医学伦理委员会审核批准,患者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 常规组患者采用基础方案联合美沙拉嗪肠溶片治疗,基础治疗包括调节水、电解质平衡,平衡肠道微生态、进行合理饮食规划等,另外使用美沙拉嗪肠溶片(葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司,国药准字H19980148,规格:0.25 g/片)治疗,口服,1 g/次,3次/d。联合组患者在常规组的基础上联合参苓白术散进行治疗,方药组成:茯苓、山药、薏苡仁各15 g,白术、白扁豆、桔梗、莲子各12 g,党参10 g,甘草、砂仁各6 g,加水煎煮至200 mL为1剂,2剂/d。两组患者均进行为期8周的治疗。

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。于治疗后评估两组患者临床疗效,显效:无明显炎症反应,腹泻、便血症状消失,有效:有轻微炎症反应,持续腹泻、便血症状减轻,无效:炎症反应、持续腹泻和便血症状无改善甚至加重,总有效率=显效率+有效率。⑵中医证候积分。评估两组患者治疗前后的中医证候积分,包括腹泻、腹痛、里急后重、血便、食欲状态5项,每项积分分值为0~3分,分值与患者疾病严重程度成正比[6]。⑶血清学指标。治疗前后采集两组患者的4 mL空腹静脉血,进行离心处理(3 000 r/min,10 min),离心成功后抽取上层血清,并将血清白细胞介素-10(IL-10)、白细胞介素-17(IL-17)、白细胞介素-23(IL-23)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)水平采用酶联免疫吸附法进行检测。⑷不良反应。统计治疗期间两组患者发生乏力、皮疹、腹泻的情况。不良反应总发生率=乏力率+皮疹率+腹泻率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 26.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验。计量资料运用S-W检验后符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,治疗前后比较采用配对t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

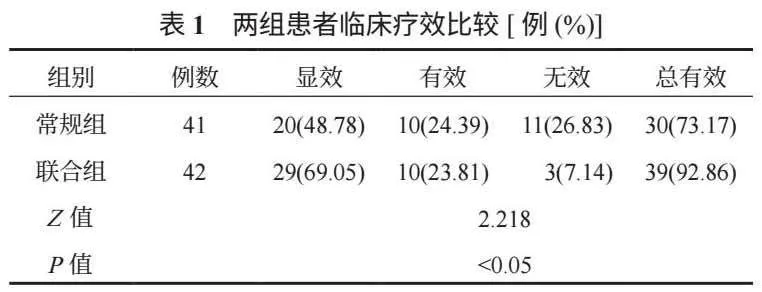

2.1 两组患者临床疗效比较 联合组患者临床疗效比常规组更高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

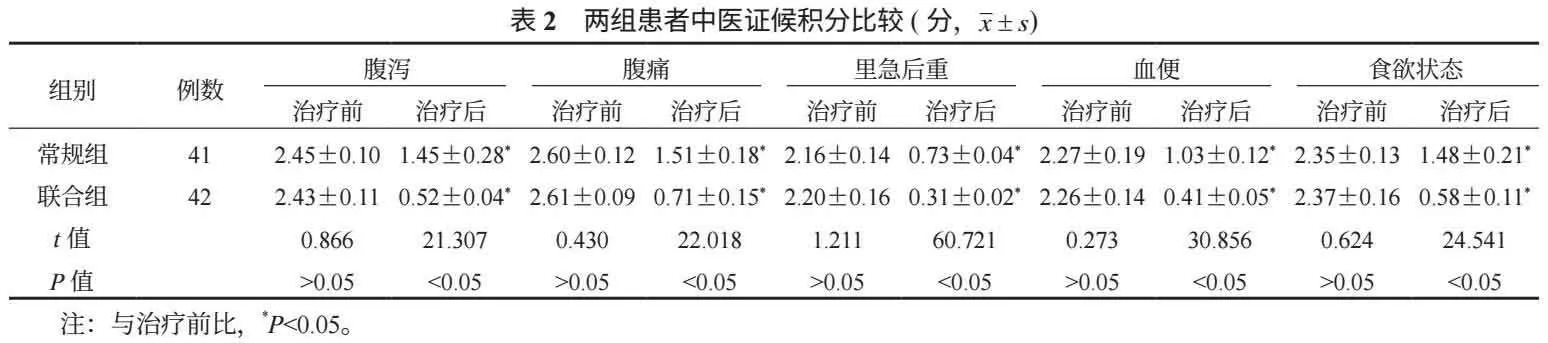

2.2 两组患者中医证候积分比较 与治疗前比,治疗后两组患者腹泻、腹痛、里急后重、血便、食欲状态证候积分均降低,联合组均较常规组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

2.3 两组患者炎症因子比较 与治疗前比,治疗后两组患者血清IL-10水平均前升高,联合组较常规组更高,血清IL-17、IL-23、TNF-α水平均降低,联合组均较常规组更低,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

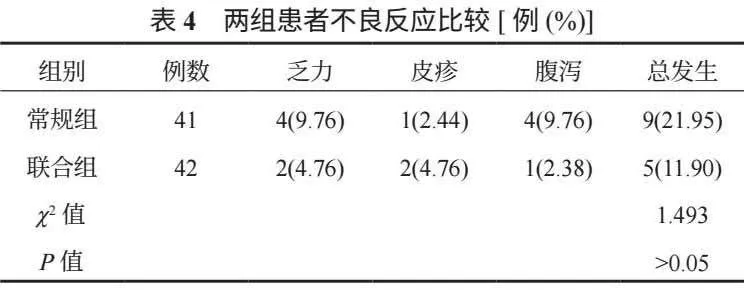

2.4 两组患者不良反应比较 两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

3 讨论

溃疡性结肠炎多位于乙状结肠和直肠,也可延伸至降结肠,甚至整个结肠,其病理过程漫长,常反复发作,是一种原因不明的慢性炎症性疾病,临床主要表现为腹泻、腹痛、恶心呕吐等,重症患者可能出现发热、心率加快等,其发病原因可能与环境因素、遗传易感因素、感染因素、肠道菌群失调等有关,具体病因尚未明确。近年来,我国溃疡性结肠炎发病率持续上升[7]。溃疡性结肠炎的诊断通常需要结合临床表现、结肠镜检查、病理活检等多种方法,治疗方法包括药物、手术及生活方式的调整等。常规西医多通过使用美沙拉嗪进行治疗,其是一种柳氮吡啶类药物,其主要成分是美沙拉嗪,口服后可以到达结直肠部位,释放5-氨基水杨酸,抑制局部前列腺素合成,从而缓解炎症介质的释放和炎症细胞的浸润,达到治疗目的,对于处于发作期的患者具有起效快、针对性强的优势。但单纯西医治疗,会产生比较明显的不良反应,且易复发难以根治,治疗期间需要注意饮食健康,以免影响治疗效果[8]。因此,有必要探索其他更有效的治疗方法。

中医认为溃疡性结肠炎所属范畴为“泄泻”“肠澼”,《医宗必读》云:“脾土强者,自能胜湿,无湿则不泄”,溃疡性结肠炎多因情志失调、感受外邪、饮食所伤、劳倦久病所致,久病致脾虚湿蕴、湿热蕴肠,脾胃之气虚弱,运化水谷和水液的功能显著减退,导致湿邪无法被有效地运化排出,逐渐蕴积于肠道之中,水湿之气弥漫,肠道的正常功能受到阻碍,从而引发一系列的病症[9]。因此,中医治疗溃疡性结肠炎强调辨证论治,以补益肝脾、清热利湿为准则。参苓白术散中党参、茯苓、白术为君药,党参大补元气,茯苓宁心健脾,白术燥湿利水;山药、莲子、白扁豆、薏苡仁为臣药,山药和莲子配伍使用,可补脾养胃,生津止泻;白扁豆配伍薏苡仁可化湿和中、补脾益气;砂仁为佐药,化湿开胃,温脾止泻;桔梗,宣肺利咽,祛痰排脓,甘草健脾和中,调和诸药,共为佐使;诸药合用,共奏补脾胃、益肺气、去湿止泻之功效[10]。本研究中,与常规组比,治疗后联合组患者临床疗效更高,腹泻、腹痛、里急后重、血便、食欲状态积分均更低,这提示联合治疗可以有效提高溃疡性结肠炎患者的临床疗效,改善临床症状,进而更快缓解患者病情。

IL-10是一种抗炎细胞因子,在调节免疫反应中起着重要作用,在溃疡性结肠炎患者中,IL-10的表达水平与疾病活动性有关,IL-10水平降低可能导致体内免疫调节失衡,从而可能诱发或加剧溃疡性结肠炎;IL-23、IL-17、TNF-α均为促炎细胞因子,与共同参与调节免疫反应,其水平降低,表示溃疡性结肠炎患者临床症状改善,炎症因子减少。本研究中,与常规组比,治疗后联合组患者IL-10水平更高,IL-17、IL-23、TNF-α水平均更低,两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义,这说明联合治疗可以减轻患者炎症反应,增强患者抗炎能力,且不增加药物不良反应,安全性良好。现代药理分析发现,党参中的菊粉型果聚糖成分能够通过清除体内过多的自由基,减轻氧化应激对肠道细胞的损害、改善肠道菌群,抑制炎症反应,从而降低发生溃疡性结肠炎的风险[11];白扁豆多糖对肠道中的病原体具有抑制或杀灭作用,可以促进机体免疫功能恢复,从而减轻炎症反应;白术中的挥发油成分可以通过改变肠道菌群的组成和代谢产物,减少有害菌的增殖,增加有益菌的数量,起到维持肠道内微生态平衡的作用,从而减轻肠道炎症,利于病情好转[12]。且参苓白术散中药物配伍较为平和,有利于规避单一西药治疗的不良反应,安全性良好。

综上,将联合治疗方案运用于溃疡性结肠炎的治疗中,可提高患者临床疗效,改善临床症状,且利于减轻炎症反应,整体安全性良好。但本研究为单中心研究,且未进行随访观察,可能导致研究结果的可靠性受到影响,未来可在临床上增加研究样本的数量,进行多中心研究,并进行随访来进一步明确参苓白术散联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎的效果。

参考文献

陈迎春, 陈明, 李艺琳. 肠炎宁颗粒联合美沙拉嗪对溃疡性结肠炎患者肠道菌群、炎症因子和UCEIS的影响[J]. 中南医学科学杂志, 2024, 52(3): 460-462.

尹平, 郭朋璐, 宋君宇. 美沙拉嗪联合参苓白术散治疗溃疡性结肠炎的效果观察[J]. 河北医药, 2021, 43(24): 3741-3744.

李丽梅, 王永强. 参苓白术散联合美沙拉嗪治疗溃疡性结肠炎临床观察[J]. 西部中医药, 2021, 34(10): 124-126.

吴开春, 梁洁, 冉志华, 等. 炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)[J]. 中国实用内科杂志, 2018, 38(9): 796-813.

张声生, 沈洪, 郑凯, 等. 溃疡性结肠炎中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(8): 3585-3589.

国家食品药品监督管理总局. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 258-259.

李学锋, 彭霞, 周明欢. 我国炎症性肠病流行病学研究进展[J]. 现代消化及介入诊疗, 2020, 25(9): 1265-1267.

杨龙, 宋媛媛, 牛静虎. 参苓白术散对溃疡性结肠炎患者肠道菌群的影响[J]. 河南中医, 2021, 41(9): 1357-1361.

周丽, 曾玲玲, 季小健. 温针灸联合参苓白术散治疗溃疡性结肠炎脾虚湿阻证的疗效及对脑 - 肠互动和炎症因子的影响[J]. 河北中医, 2021, 43(9): 1483-1487, 1524.

邓铭俊, 刘水清, 谢宏民, 等. 参苓白术散加减治疗脾虚湿热型溃疡性结肠炎的成本 - 效果分析[J]. 中国现代药物应用, 2023, 17(10): 140-142.

张重阳, 于淼, 陈荣昌, 等. 党参药理作用的研究进展[J]. 中药新药与临床药理, 2024, 35(5): 765-770.

杜航, 何文生, 胡红兰, 等. 白术活性成分药理作用研究进展[J]. 江苏中医药, 2022, 54(5): 76-80.

作者简介:洪金平,大学专科,主治医师,研究方向:内科。