单髁关节置换术在膝关节内侧间室骨关节炎患者中的应用价值

【摘要】目的 探讨单髁关节置换术(UKA)在膝关节内侧间室骨关节炎患者中的临床应用效果,为提升该疾病的手术效果提供参考。方法 选取2022年1月至2023年4月营山县中医医院收治的106例膝关节内侧间室骨关节炎患者,采用随机数字表法分为对照组[53例,全膝关节置换术(TKA)]和研究组(53例,UKA)。两组患者均于术后随访12个月。比较两组患者术前和术后6个月患侧膝关节肌力[伸肌峰力矩、屈肌与伸肌肌力比值(H/Q)],术前和术后12个月膝关节屈曲度、股径角、美国特种外科医院(HSS)膝关节评分及视觉模拟量表(VAS)疼痛评分,以及术后并发症发生情况。结果 与术前比,术后6个月两组患者60°/s和180°/s角速度下的伸肌峰力矩均升高,且研究组均高于对照组,H/Q均降低,且研究组低于对照组;术后12个月两组患者膝关节屈曲度均增大,且研究组大于对照组,股径角均缩小,且研究组小于对照组,HSS评分均升高,且研究组高于对照组,VAS疼痛评分均降低,且研究组低于对照组;研究组患者并发症总发生率低于对照组(均P<0.05)。结论 与TKA相比,采用UKA治疗膝关节内侧间室骨关节炎有利于促进患者患侧膝关节肌力恢复,改善膝关节活动状态,缓解术后疼痛,且在减少术后并发症方面优势显著,手术安全性较高。

【关键词】骨关节炎 ; 单髁关节置换术 ; 全膝关节置换术 ; 膝关节功能

【中图分类号】R687.4 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3718.2024.18.0142.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2024.18.045

膝关节骨关节炎是一种好发于中老年人的膝关节退行性病变,其临床表现多为关节疼痛、骨质增生等,对患者的日常生活和活动能力影响较大。膝关节内侧间室由内侧胫骨平台与股骨内侧髁共同构成,承担着膝关节的重要力量传导功能,同时也是膝关节内外旋活动的支点,因此膝关节内侧间室骨关节炎是临床骨关节炎中较为多见的类型[1]。目前,临床对于该疾病多采用手术治疗方式进行干预,全膝关节置换术(TKA)和单髁关节置换术(UKA)均为临床常用术式。TKA是通过假体的植入替换病变膝关节,进而促进关节功能的重建,可彻底消除疼痛来源,对于活动量大、负重明显的患者尤其适用,但该术式创伤较大,对患者原本骨骼结构的改变较大,因此愈合不良并发症的发病风险较高,患者耐受性较差[2]。与TKA相比,UKA的优点是可以针对单间室的病变进行假体替换,进而更多地保留关节内的健康组织,手术创伤更小,有利于患者术后的早期恢复,改善患者预后[3]。鉴于此,本文旨在探讨UKA治疗膝关节单间室骨性关节炎的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022年1月至2023年4月营山县中医医院收治的106例膝关节内侧间室骨关节炎患者,采用随机数字表法分为对照组和研究组,各53例。对照组患者中男性23例,女性30例;年龄49~81岁,平均(63.91±4.13)岁;病程1~8年,平均(3.34±1.55)年;发病部位:左侧28例,右侧25例。研究组患者中男性22例,女性31例;年龄51~79岁,平均(64.12±4.38)岁;病程1~7年,平均(3.40±1.59)年;发病部位:左侧30例,右侧23例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳入标准:⑴符合《中国骨关节炎诊疗指南(2021年版)》 [4]中膝关节内侧间室骨关节炎的诊断标准;⑵经保守治疗无效;⑶膝关节外侧间室软骨及功能正常或轻度退变;⑷患侧膝关节内翻程度<15°,经外力作用能回归至中立位;⑸膝关节相关韧带结构及功能均正常。排除标准:⑴术前发现有下肢血栓或有较高血栓风险;⑵患侧膝关节屈曲度<100°;⑶合并骨质疏松等膝骨关节疾病;⑷双下肢先天异常或有既往重大手术史;⑸合并高血压、糖尿病等慢性病变。本研究经营山县中医医院医学伦理委员会批准,且患者均已签署知情同意书。

1.2 治疗方法 对照组患者采取TKA,具体步骤如下:患者取仰卧位,患侧下肢适度弯曲,以使膝盖平台更好地隆起,常规消毒、腰硬联合麻醉。于膝关节正中作长约15 cm纵向切口,切开关节囊、充分显露关节腔;手术切除残留的半月板、前后交叉韧带,咬除增生性骨赘;行胫骨截骨和股骨截骨术,并对髌骨进行修形,用电刀沿着髌缘切开浅沟;清洁关节腔并进行韧带松懈,根据截骨骨块大小选择合适的胫骨和股骨假体试模,检查关节屈曲、伸直间隙,确保膝关节的运动稳定性;假体确认后用骨水泥对假体进行固定并将多余的骨水泥刮除。研究组患者采取UKA。麻醉方式、体位摆放同对照组,屈膝90°,在髌骨内侧上缘至胫骨结节内侧作10~12 cm的内侧切口,逐层切开皮肤及皮下组织,检查外侧间室和十字韧带的损伤,充分暴露膝关节,去除骨赘、增生性滑膜及内侧半月板;在胫骨进行髓外定位并于胫骨磨损最严重部位进行截骨,在股骨内侧髁插入髓内定位杆进行定位,于股骨后方踝部进行截骨并选择尺寸适合的假体;用骨水泥进行固定并检查确保关节活动平衡。两组患者关节置换完成后,均进行反复脉冲冲洗,常规留置引流管并逐层缝合,术后均采取常规抗感染措施,进行止血加压包扎,间断冷敷24 h,并于术后随访12个月。

1.3 观察指标 ⑴患侧膝关节肌力。于术前和术后6个月应用等速肌力测试训练系统对患者患侧膝关节屈伸肌力进行测定,先行60°/s的慢速角速度测试,患者须在医护人员指导下完成5次最大力度屈伸动作,休息10 s后行180°/s的快速角速度屈伸动作10次,分别取两种角速度下伸肌的峰力矩,并计算屈肌肌力/伸肌肌力比值(H/Q)。⑵膝关节活动状态。分别于术前和术后12个月对两组患者进行膝关节X线摄片,根据负重位下双下肢影像图,测量患者患膝股径角,用医用量角器测定患者膝关节弯曲程度,以评估患者膝关节活动状态。⑶美国特种外科医院(HSS)膝关节评分[5]和视觉模拟量表(VAS)疼痛评分[6]。于术前和术后12个月采用HSS膝关节评分对患者的膝关节功能进行评价,HSS膝关节评分总分100分,分数越高代表患者膝关节功能越好;采用VAS疼痛评分对患者的患侧膝关节疼痛程度进行评价,总分10分,得分越高表示患者疼痛越严重。⑷术后并发症发生情况。观察并记录两组患者感染、关节肿胀、术后疼痛等发生情况。术后并发症总发生率为各项并发症发生率之和。

1.4 统计学方法 采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计量资料经S-W检验符合正态分布,以( x ±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,手术前后比较采用配对t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

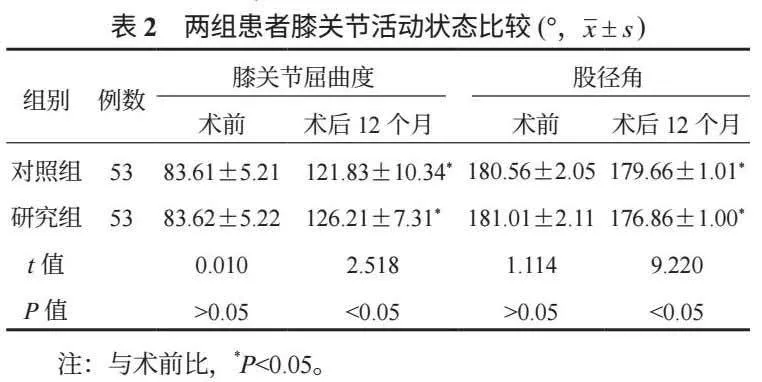

2.1 两组患者患侧膝关节肌力比较 与术前比,术后6个月两组患者60°/s和180°/s角速度下的伸肌峰力矩均升高,且研究组均高于对照组;H/Q均降低,且研究组低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

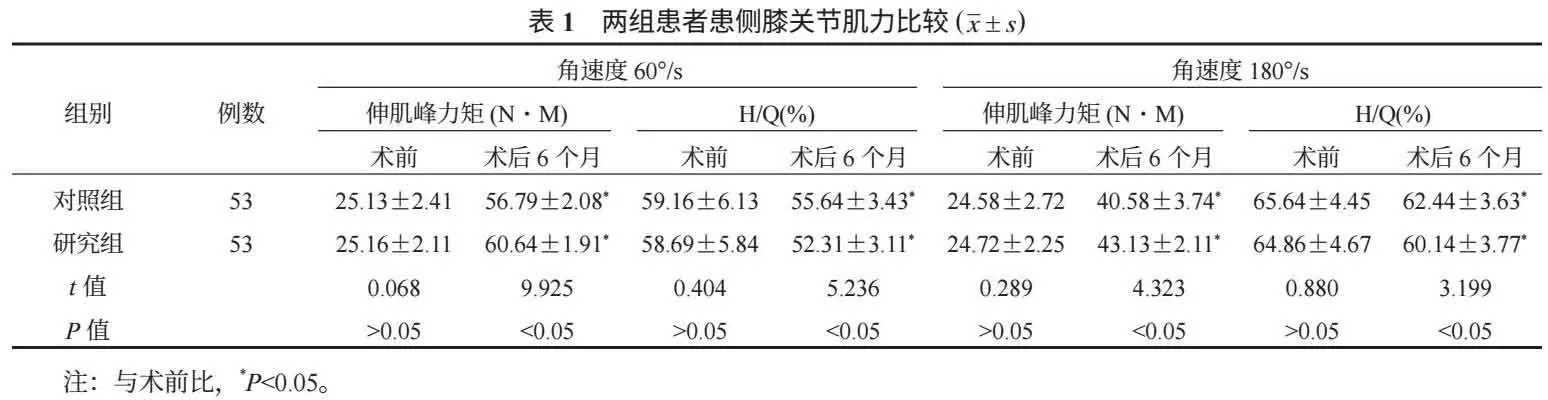

2.2 两组患者膝关节活动状态比较 与术前比,术后12个月两组患者膝关节屈曲度均增大,且研究组大于对照组;股径角均缩小,且研究组小于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

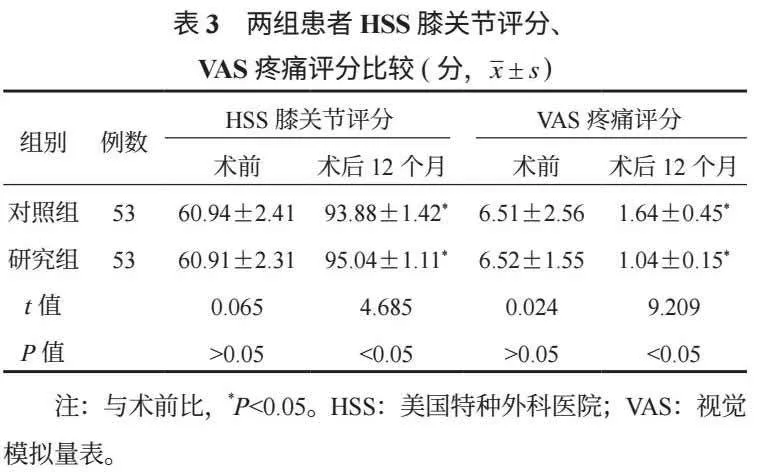

2.3 两组患者HSS膝关节评分、VAS疼痛评分比较 与术前比,术后12个月两组患者的HSS膝关节评分均升高,且研究组高于对照组;VAS疼痛评分均降低,且研究组低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

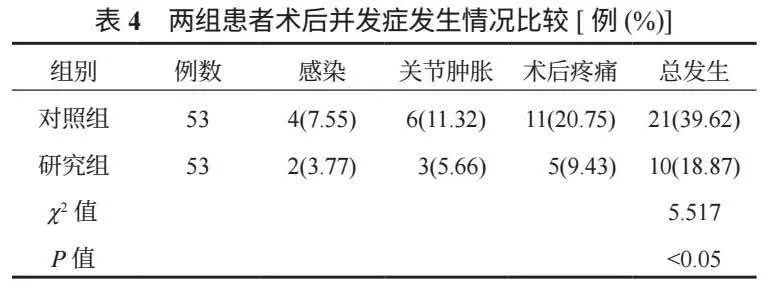

2.4 两组患者术后并发症发生情况比较 研究组患者术后并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

单间室骨性关节炎是一种临床常见的骨科疾病,发病期患者可出现膝关节僵硬、活动受限等表现,若未及时诊治,会对患者的膝关节功能造成不可逆的损伤。人工膝关节置换术旨在通过替换损坏的膝关节结构,促进膝关节功能的重建,进而改善关节疼痛等症状,但该术式创伤较大,对患者预后不利,存在一定局限性[7]。而UKA仅对膝关节发生病变的单侧间室进行关节置换,能更好地保留病灶周围的韧带功能,且对周围组织损伤较小,有利于改善患者预后[8]。

膝关节屈曲度是评估膝关节功能的常用指标;伸肌峰力矩即肌肉在特定条件下能够产生的最大力量;H/Q是反映膝关节稳定性的重要指标。屈膝时膝关节屈曲度可达到135~150°,该角度缩小常提示患者存在膝关节屈曲障碍;而内侧间室骨关节炎患者因关节组织受损、关节活动受限等易引发肌肉功能障碍,可表现为膝关节屈曲度和伸肌峰力矩的缩小,同时会对膝关节稳定性造成严重影响[9]。本研究中,术后12个月研究组患者膝关节屈曲度大于对照组;股径角小于对照组;术后6个月两组患者不同角速度下的伸肌峰力矩均升高,且研究组高于对照组,H/Q均降低,且研究组低于对照组,这提示UKA能更好地促进患者膝关节功能康复。相较于TKA,UKA在切开关节囊后主要集中于受损的膝关节内侧间室的磨损面开展手术操作,手术精准度较高;且基本保留了外侧间室、髌骨关节及膝关节交叉韧带等组织,既能恢复下肢的关节力线,又减少了手术创伤,因此有利于患者术后早期恢复,改善膝关节功能,进而改善患者预后[10]。

本研究发现,术后12个月研究组患者的HSS膝关节评分高于对照组;VAS疼痛评分及术后并发症总发生率均低于对照组,这提示对膝关节内侧间室骨关节炎患者采用UKA治疗有助于改善患者的膝关节功能,缓解术后疼痛,且安全性较高。UKA手术创伤较小,能更好地维持膝关节动力学稳定,进而利于患者术后早期下床锻炼,促进患肢肌力的恢复,增加关节的功能稳定性。但有研究提出,因单髁置换手术仅置换了内侧间室,故存在假体松动、胫骨垫片脱位风险,因此该术式对于运动量大、承重需求高的人群及终末期膝关节内侧间室骨关节炎患者优势并不显著[11]。

综上,与TKA相比,采用UKA治疗膝关节内侧间室骨关节炎,有利于改善患者的膝关节活动状态,促进患侧膝关节肌力恢复,缓解术后疼痛,且在防治术后并发症方面优势显著,安全性较高。但本研究仍存在单一中心研究等局限性,仍需继续开展多中心、大样本量研究以进一步佐证研究结果的准确性和临床应用价值。

参考文献

李雅欣, 王凌, 冯德宏, 等. 单髁关节置换与全膝关节置换治疗膝单间室骨关节炎的临床比较研究[J]. 现代医学, 2019, 47(11): 1391-1394.

芦浩, 王鹏, 王智勇, 等. 单髁关节置换术与全膝关节置换术对内侧单间室膝骨关节炎患者围术期指标和膝关节功能和术后并发症的影响[J]. 河北医学, 2023, 29(2): 317-322.

吴鹏, 郭兆瑞. 人工单髁关节置换术治疗膝关节单间室骨关节炎的临床效果及对患者并发症发生情况、关节功能的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2022, 7(15): 61-64.

中华医学会骨科学分会关节外科学组, 中国医师协会骨科医师分会骨关节炎学组, 国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院), 等. 中国骨关节炎诊疗指南(2021年版)[J]. 中华骨科杂志, 2021, 41(18): 1291-1314

王晓华, 刘菡玉, 肖丽君, 等. 人工膝关节置换术患者实施程序化护理干预对其膝关节HSS功能评分的影响[J]. 透析与人工器官, 2021, 32(2): 85-86, 91.

万丽, 赵晴, 陈军, 等. 疼痛评估量表应用的中国专家共识(2020版)[J]. 中华疼痛学杂志, 2020, 16(3): 177-187.

王峰, 鞠晓聪, 王冰, 等. 外侧单髁和全膝关节置换治疗外侧单间室膝骨关节炎[J]. 中国组织工程研究, 2021, 25(12): 1836-1841.

雷堃, 张文, 高磊, 等. 膝关节单髁置换术治疗膝关节内侧间室骨关节炎的近期疗效评价[J]. 中华骨与关节外科杂志, 2019, 12(3): 201-205.

黄强, 曾羿, 胡钦胜, 等. 单髁关节置换术与全膝关节置换术治疗膝关节内侧间室重度骨关节炎的比较研究[J]. 中国修复重建外科杂志, 2021, 35(9): 1125-1132.

徐彬, 裴福兴, 马俊, 等. 单髁关节置换术与全膝关节置换术比较治疗单间室骨关节炎疗效的Meta分析[J]. 中国循证医学杂志, 2015, 15(6): 652-658.

贾建国, 张胤. 单髁关节置换与全膝关节置换治疗膝单间室骨关节炎的临床比较[J]. 世界复合医学, 2020, 6(12): 43-46.

作者简介:龚小东,大学本科,副主任医师,研究方向:关节外科疾病的治疗。